今月から、「artscapeレビュー」で長く執筆していただいていた五十嵐太郎、飯沢耕太郎、村田真の3氏に交代で、新しいコーナー「遊歩録」に書いていただくことになりました。いつも、さまざまな土地を歩き、たくさんの展覧会やアートプロジェクト、新旧の建築などをご覧になっているので、その優雅にして旺盛な3氏の遊歩の足跡を3カ月ごとにレポートしていただきたいとお願いしました。

初回は、国内外を問わず、あらゆるジャンルを網羅してレビューを書きつづっていただいていた五十嵐太郎さん。どんなところに行かれたのかとわくわくしていたら、欧米からアジアまで、「住居」をテーマにした映画巡りの原稿が届きました。(artscape編集部)

これまでもよく映画を鑑賞していた方だと思うが、近くに新しい映画館ができたので、さらに足を運ぶ機会が増えた。映画は多くの知識を与えてくれるだけでなく、時間や空間を飛びこえ、さまざまな擬似体験をさせてくれるが、やはり気になっているのは、建築がどのように使われているかである。

『関心領域』

話題の作品、ジョナサン・グレイザー監督『関心領域』は傑作だった。舞台は平和な家(それに加えて理想の庭)と壁だけで、アウシュヴィッツ強制収容所の隣に司令官の住居が存在していたという知られざる史実の映像化にとどまることなく、現代を生きるわれわれまで含む、社会の構造を寓話化しているからだ。映画の冒頭において、スクリーンに何も見えない不鮮明な状態で、音楽だけがしばらく続き、ようやく《草上の昼食》を彷彿させるヘス家のピクニックのシーンに切り替わる不思議なシークエンスがある。耳を澄ませ、と言わんばかりに。実際、この映画では強制収容所の非道な場面は一切なく、壁の向こうから聞こえる小さな音のみが伝えてくる。死体を焼いた煙や、ユダヤ人を運ぶ鉄道の煙は、壁の上に見えるものの、これまで多くの映画で描かれた事前の知識がないと、何が起きているかについて想像を働かせにくい。つまり、不可視の小さい音響がきわめて重要であり、これらを聞き逃さないためにも映画館で鑑賞すべき作品である。

恐ろしいのは、いま、誰もがヘス家の無関心と同じような状況にあること。すなわち、グローバリズムの時代において、われわれの平和な生活は、海の向こうの誰かの犠牲や苦しい日々の上に成立している。またイスラエルがハマスを一掃するという名目で、パレスチナを過剰に攻撃している現在、この映画が公開されたことも興味深い。画面には残酷なシーンはなく、固定したカメラによって、それぞれの部屋での家族のふるまいがたんたんと映しだされ、意図的に退屈な日常が続く。例外的に刺激的な場面は、サーモグラフィー・カメラによって、夢の出来事のように描かれるポーランドの少女のシーンだろう。ユダヤ人をサポートしようとした彼女の存在も史実にもとづく。

ともあれ、どうやってこの映画を終わらせるのかと思ったら、ラストも秀逸である(以下、ネタバレを含む)。階段を降りるヘスは、途中で突然嘔吐する。続いて、部屋の鍵穴のショットに変わると、場面は現代のアウシュヴィッツの博物館に転換し、大量の靴や鞄を展示したケースをスタッフが黙々と清掃している。以前、筆者も現地を訪れていたので、その記憶が強烈によみがえる。おそらく、ヘスは不意に歴史にのぞかれ、自分が行なっていることに嘔吐していたのだ。暗闇に続く階段は、その後の彼の運命を暗示するようでもあり、地獄なのかもしれない。しかし、いま映画を鑑賞しているわれわれも、いつか未来の歴史からのぞかれ、日々のふるまいが審判されるかもしれない。

アウシュヴィッツ・ビルケナウ博物館に展示されている犠牲者の靴[筆者撮影]

アウシュヴィッツ・ビルケナウ博物館に展示されている犠牲者の靴[筆者撮影]

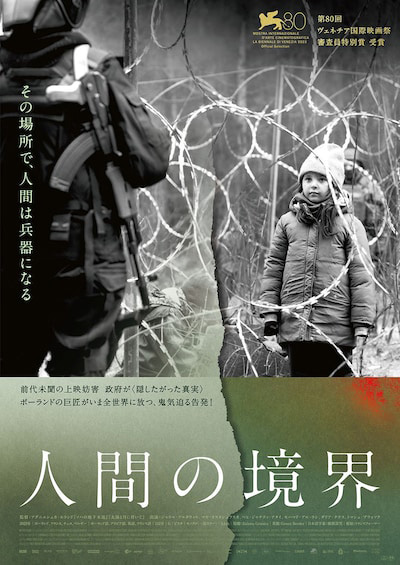

『人間の境界』

同じくポーランドのアグニエシュカ・ホランド監督『人間の境界』も、素晴らしい作品だった。ベラルーシがわざと多くの難民を隣国に負担をかける「人間の兵器」として戦略的に押しつけるのに対し、ポーランド側が彼らを追い返す。その挙句、人々が国境沿いで両国を何度も行き来させられ、どこにも行けなくなったという現代の不条理を告発している。特筆すべきは、引き裂かれる難民の家族、非人道的に対処する警備隊の青年の葛藤、必ずしも一枚岩ではない活動家の支援という3つの視点を通して、複合的に状況を描いていたこと。『関心領域』もドイツ人高官の家庭生活を描いていたが、彼らに苦悩はほとんどなく、『人間の境界』は家庭をもつ青年の両面性をあぶりだしていた。この映画は、決定的な場面を隠すことによって成立させる『関心領域』とは違い、ドキュメンタリー風に追いかけることで出来事を表現しているが、北欧に行きたがっていたアフガン女性のその後が不明なまま終わってしまうのも残酷な現実だろう。

『関心領域』では、家族の日常生活がおぞましい現実によって支えられていた。あるいは、両者が紙一重だったと言えるかもしれない。異なるジャンルの映画だが、住宅が恐怖の舞台になるスリラーやホラーの作品は少なくない。精神分析家のフロイトは、ドイツ語の「heimlich(慣れ親しんだ)」という言葉がもつさまざまな意味を読みときながら、家のような安心した見慣れた場所が反転して、その奥底に隠れたものが頭をもたげると、反対の落ち着かない、もしくは不気味なもの(「umheimlich」)に変容しまうことを論じていた。これを建築論の文脈で展開したのは、アンソニー・ヴィドラーである。最近、公開された映画だと、住宅が描かれる『胸騒ぎ』『変な家』『みなに幸あれ』『ナイトスイム』などは、このように意味が逆転する構図と共通するだろう。

『胸騒ぎ』

もっとも後味が悪いのは、北欧映画の『胸騒ぎ』(監督・脚本=クリスチャン・タフドルップ)である。デンマークに暮らす家族が旅先のイタリアで知り合った明るいオランダの夫妻に招かれ、彼らの家で過ごすことになるのだが、楽しいはずの週末に居心地の悪い出来事が繰り返し起きてしまう。ほとんど最後まで、決定的なことは起きないが、音で悪意と嫌な予感を巧みに演出していた。何かを伝えようとしても、しゃべれない子どもの寂しげな雰囲気や、彼に辛くあたるオランダの夫妻も、違和感を増幅させる。途中で幾度かそこから逃れるチャンスは存在したが、結局その家に引き戻されてしまう。急転直下するラストは、デンマークの家族に絶望が訪れる。彼らが抵抗することを諦めた姿は印象的だが、この夫妻がそうなるであろう、と狙いが定められた旅先の時点ですでにさまざまな伏線が張られていたように思う。よく知らない人の家は怖いのである。

『ナイトスイム』

日本での公開前に機内で鑑賞した『ナイトスイム』(監督=ブライス・マクガイア)は、せっかく豪華なプール付きの家を購入したものの、以前に子どもが溺れたという曰く付きのそのプールがどうもおかしいという設定であり、プロットは興味深い。また家族の生活が映しだされるだけの『関心領域』の予告編はどうしても盛りあがりに欠けるのに対し、『ナイトスイム』の予告編は大いに期待させた。もっとも、CGを活用し、得体がしれない水の動きという超常現象的な表現だけで攻めればよかったのに、途中から擬人化したモンスターが登場したことで、ただ驚かせるだけのお化け屋敷になり、すべてが台無しだった。それが人にとり憑き、俳優に演じさせるというのも、わかりやすいかもしれないが、水の表現の可能性を放棄しており、興ざめである。

『変な家』

『変な家』(監督=石川淳一)は、間取り(プラン)というテーマだけで映画にできるのかと疑問に思っていたが、怪奇ネタで再生回数を増やそうとするYouTuberの相談を受けて、強烈なキャラクターの建築士が空き家の奇妙な間取りから、何が起きていたかをあれこれ妄想する序盤は悪くない。外観は普通の一軒家だが、内部に秘密を抱えている。そして邪推した挙句、「人殺しのための家だ」という。なるほど、プランは人間の生活やふるまいを想像させるトリガーになる。もっとも、タイトル通りに「変な家」とは言えるが、ほとんどありえないようなプランが登場する。映画の終盤は、なんじゃそりゃとツッコミを入れたくなるような、ヴィレッジもの(例えば、恐ろしい風習がある「~村」シリーズ)にジャンルが変わり、全然ダメだった。前近代的なしきたりではなく、それ以外の理由をつけて、もっと精神的に怖い作品にできたのではないか。もしくは、ある家の事情を掘り下げると、ヴィレッジものにたどり着いてしまったという展開ではなく、とりあげるヘンな間取りの事例を増やすという方法もありえたかもしれない。

『みなに幸あれ』

反語的なタイトルとチラシのビジュアルで期待したのが、『みなに幸あれ』(監督=下津優太)である。前半は里帰りホラー映画の「ヴイジット」のように、都会から帰省した孫娘に対する祖父母の行動がどうもやばいという雰囲気で進行し、しかも2階の家の奥の開かずの部屋の不気味さがきわだつ。ここまでは良い。だが、後半はこれも田舎の風習ネタで回収され、物語が弛緩するというか、作品の狙いが曖昧になってしまう。ただし、劇中では、誰かを不幸にすることで、自分が幸福になるという社会のバランスを説いているが、この構図は『関心領域』の塀の外と内の関係に似ていよう。ただし、こうしたヴィレッジもので着地させてしまうのは、やはり作品として安易だし、なによりも地方に対して失礼である。なんのひねりもないなら、「~村」というつくり方はやめて欲しい。またホラーのはずなのに、意表を突く、奇妙な笑いの要素も、うまく機能しているとは思えなかった。唯一の救いは、主役を演じた古川琴音の存在感が光っていたことである。

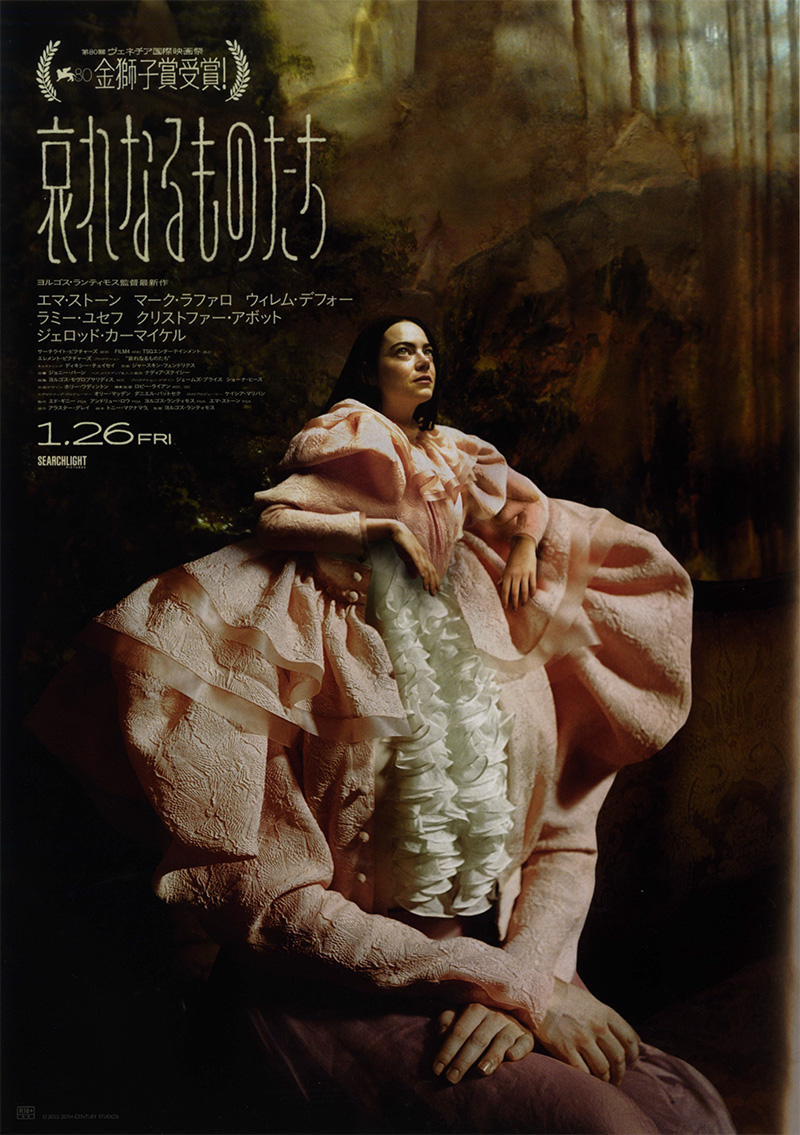

『哀れなるものたち』

見るからにおかしな家が登場するのは、『哀れなるものたち』(監督=ヨルゴス・ランティモス)だった。ビザールな細部に満ちた建築群とシュールな都市風景は強烈である。特に前半では、精神と身体の成長が一致しないために生ずるぎこちない動きなど、エマ・ストーンの驚くべき身体表現能力が発揮されるが、その舞台となるのが、奇妙な装飾だらけの医師の家である。もしかすると近代の初期に作られた実在する住宅なのかと思ったが、どうやらセットのようだ。すなわち、『哀れなるものたち』では、彼女がマッドサイエンティスト的な医師によって人工的に誕生させられたことを暗示するかのように、きわめて不自然な歪んだ空間が構築されている。なお、本作はゴシック奇譚というべき体裁をとりながら、世界各地への旅を通して、女性の精神と身体の自由、ならびに自己決定権を問う現代的なテーマを展開していた。

『コンクリート・ユートピア』

『コンクリート・ユートピア』(監督=オム・テファ)は、ソウルでありえない程の大災害が発生した後、一棟だけ崩壊せず、無事に残ったマンションのサバイバル映画だ。そこに生存者が押しかけることに危機を感じ、住民たちが902号室の謎の男を主導者に仕立て、ユートピアを築こうとする。だが、その男は次第に狂気を帯びていく。そもそも韓国はマンションに暮らすことが生活の前提となった国であり、しかも映画やドラマにおいて「集合住宅×ゾンビ」のジャンルが発展しているが、本作は外部からの侵入者をゾンビに見立てれば、そのバリエーションと位置づけることができるだろう。『コンクリート・ユートピア』は、ゾンビものにもよくあるように、結局は人と人が争い、非常時の人間のふるまいが一番怖いというテーマをもち、統治の暴走と他者の排除が焦点となる。出自がよくわからない住民代表となった男の設定も秀逸だった。もちろん、これは国家などの共同体が起こす悲劇的な寓話である。映画のラストでは、若い夫婦がそこから脱出し、ひとりになった妻が身を隠した壊れたマンションの転倒した部屋にこそ、権力に縛られない生活への希望が感じられた。

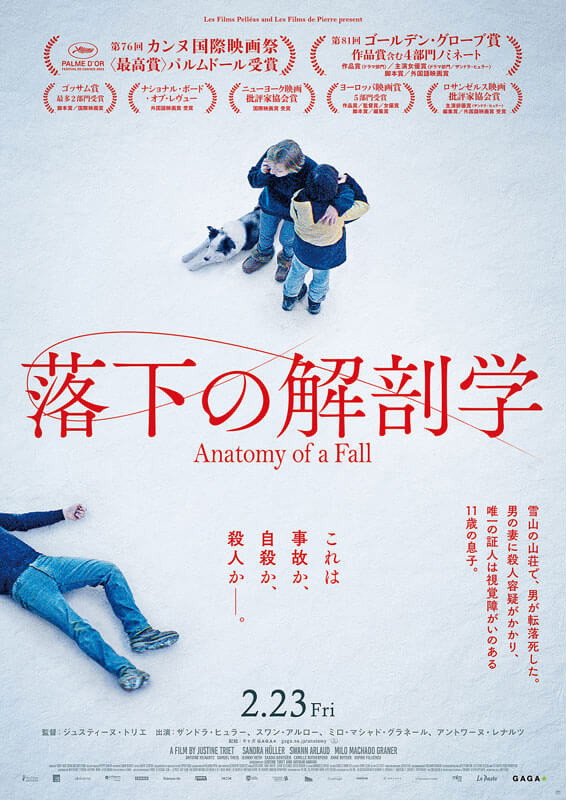

『落下の解剖学』

『関心領域』において理想の生活を手にしたことを喜び、夫が転勤しても、収容所の隣に暮らし続けることを選択したヘスの妻の顔を見ながら、ジュスティーヌ・トリエ監督のサスペンス映画『落下の解剖学』においてサンドラ役だったザンドラ・ヒュラーであることに気づいた。いずれも難しい役を演じているだけでなく、前者ではドイツ語、後者では英語とフランス語を話しており、すぐれた女優である。さて、『落下の解剖学』は、物書きの夫妻と弱視の息子と犬がイギリスからフランスに移住し、人里離れて暮らす山荘が舞台だった。ここで夫は転落死するのだが、事故なのか殺人なのかがわからない。そこで警察が現場を検証し、裁判でさまざまな証言が語られ、真相を探るほど、その家で何が起きたかが混迷し、揺らいでいく。かといって本作は巧妙なトリックを謎解きし、白黒の決着をつけるミステリーではまったくない。むしろ断片的な情報から、観客も裁判の陪審員として判断を迫られる。事故ならば、濡れ衣を着せられたかわいそうな妻となり、殺人ならば、おそろしい妻だ。そのとき息子は外に出ており、家の奥で起きていた真実は、われわれの想像力に委ねられる。