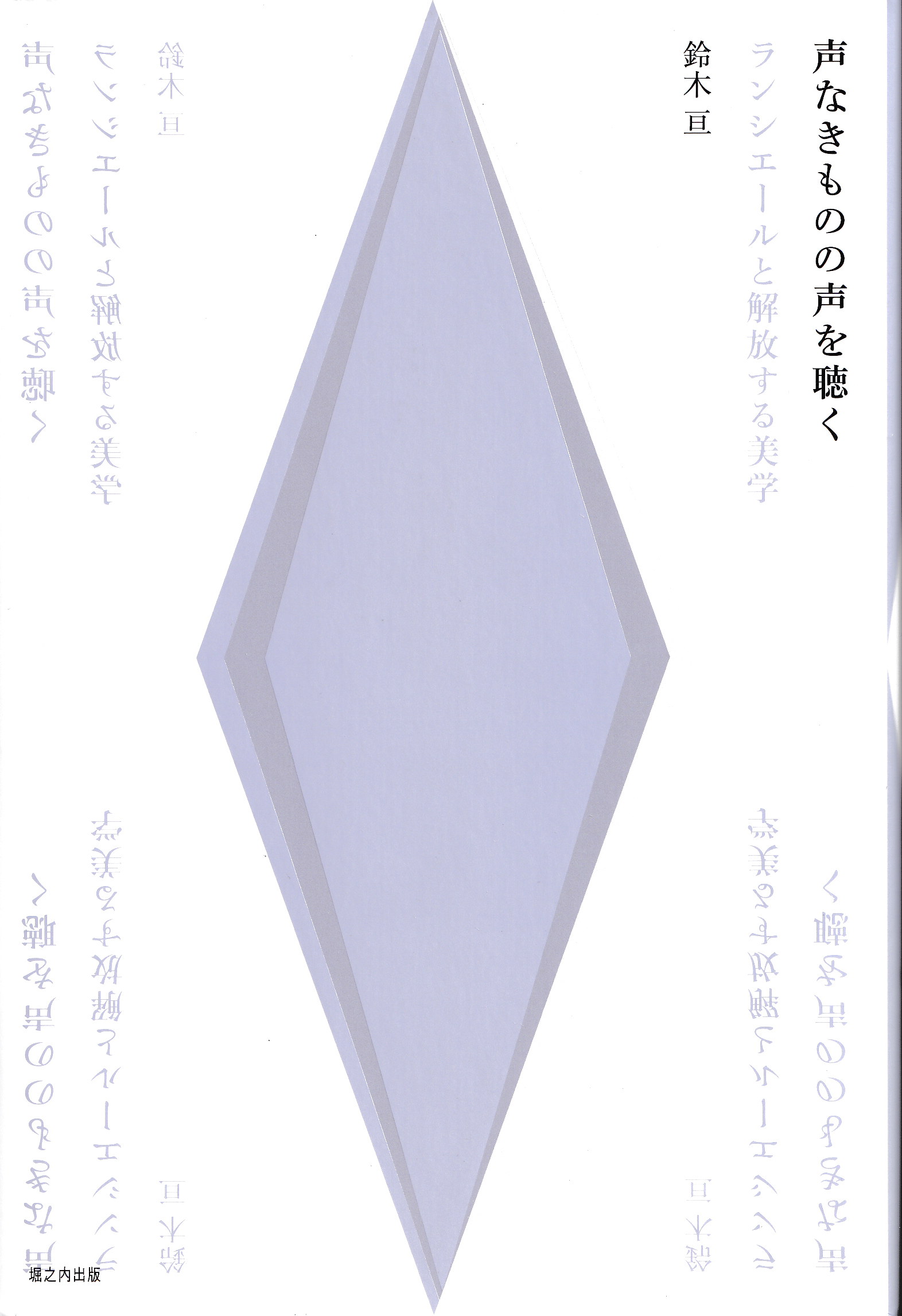

発行所:堀之内出版

発行日:2024/03/22

現代フランスの哲学者であるジャック・ランシエール(1940-)の名前は、すでに日本でも広く知られていると言ってよい。その独特な晦渋さゆえに幅広い読者を獲得するとまでは行かずとも、その思想は『民主主義への憎悪』(インスクリプト、2008)、『無知な教師』(法政大学出版局、2011)、『アルチュセールの教え』(航思社、2013)をはじめとする数多くの邦訳書によって着実に浸透してきた。また、『イメージの運命』(平凡社、2010)や『解放された観客』(法政大学出版局、2013)をはじめとする芸術・イメージ論を通じて、ランシエールの仕事は、かれ本来の専門である政治哲学にとどまらず、美学や芸術学に関心を寄せる人々にとっても、およそ無視しえないものとなった。

本書はそのランシエールの「美学」に照準を定めた、いまだ数少ない試みである。一般的に、ランシエールは『感性的なもののパルタージュ』(2000/邦訳:法政大学出版局、2009)の頃に本格的に美学に取り組みはじめ、のちの『美学における居心地の悪さ』(2004、未邦訳)や『アイステーシス』(2011、未邦訳)によってそれを本格的に示した、と考えられている。これに対して本書は、『哲学者とその貧者たち』(1983/邦訳:航思社、2019)をはじめとする1980、90年代の仕事も含めて、ランシエールの全キャリアにまたがる「美学」の全容を明らかにしようという野心的な試みである。

そのために本書は、ランシエールが先行する作家や哲学者たちをどのように読み、それらに対抗しようとしたかという部分に着目する。本書の目次を見ると、そこではシラー、リオタール、ブルデュー、マラルメ、フローベール、ドゥルーズといった名前がそれぞれの章に登場することがわかる。とくに、殊更に「美学」を謳うことのなかった80、90年代のテクストにおいては、マラルメやフローベールといった作家たちをランシエールがどのように読んだか、ということが大きな鍵になる。ともすると、ある思想家の体系からは弾かれがちな「テクスト解釈」の次元に注視することで、本書はランシエールの仕事を貫く、ある「戦略」を浮き彫りにしようとするのだ。

この「戦略」は、本書の「まえがき」や「序論」が明らかにするように、同時代の思想に対するランシエールの批評的距離にかかわっている。それによれば、ランシエールは「崇高」をはじめとする「彼岸的概念」(34頁)に重きをおく同時代の美学思想から距離をとり、むしろ「美」に象徴される現実的なもの、日常的なものに着目してきたというのだ。たしかに、ランシエールがしばしば槍玉に挙げるリオタールをはじめとして、超越、絶対、他性などを特権視する思想への苦言は、ランシエールのテクストのなかにしばしば見いだされる。そこに本書は、ランシエールがその理論において示す政治性とはまた異なる、先行テクストの解釈を通じた「パフォーマティヴな政治性」(37頁)を見て取ろうとするのだ。

以上のような問題意識に支えられた本書は、ランシエールの思想一般への適切な導入たりえているとともに、これまであまり注目されることのなかったランシエールのブルデュー批判(第四章)や、自由間接話法をめぐるドゥルーズとの相違(第七章)など、個別的にも興味深い論点を提示しえている。とりわけ「まえがき」において、ハロルド・ブルームの『アゴーン』を補助線に示される「解釈行為」の政治性をめぐる議論は、本書を狭義のランシエール論にとどめることなく、この哲学者の営みをより一般的な問題へと開くことに成功していると言えるだろう。

執筆日:2024/06/10(月)