翻訳:亀井大輔、神田大輔、青柳雅文、佐藤勇一、小林琢自、田邉正俊

発行所:法政大学出版局

発行日:2024/05/13

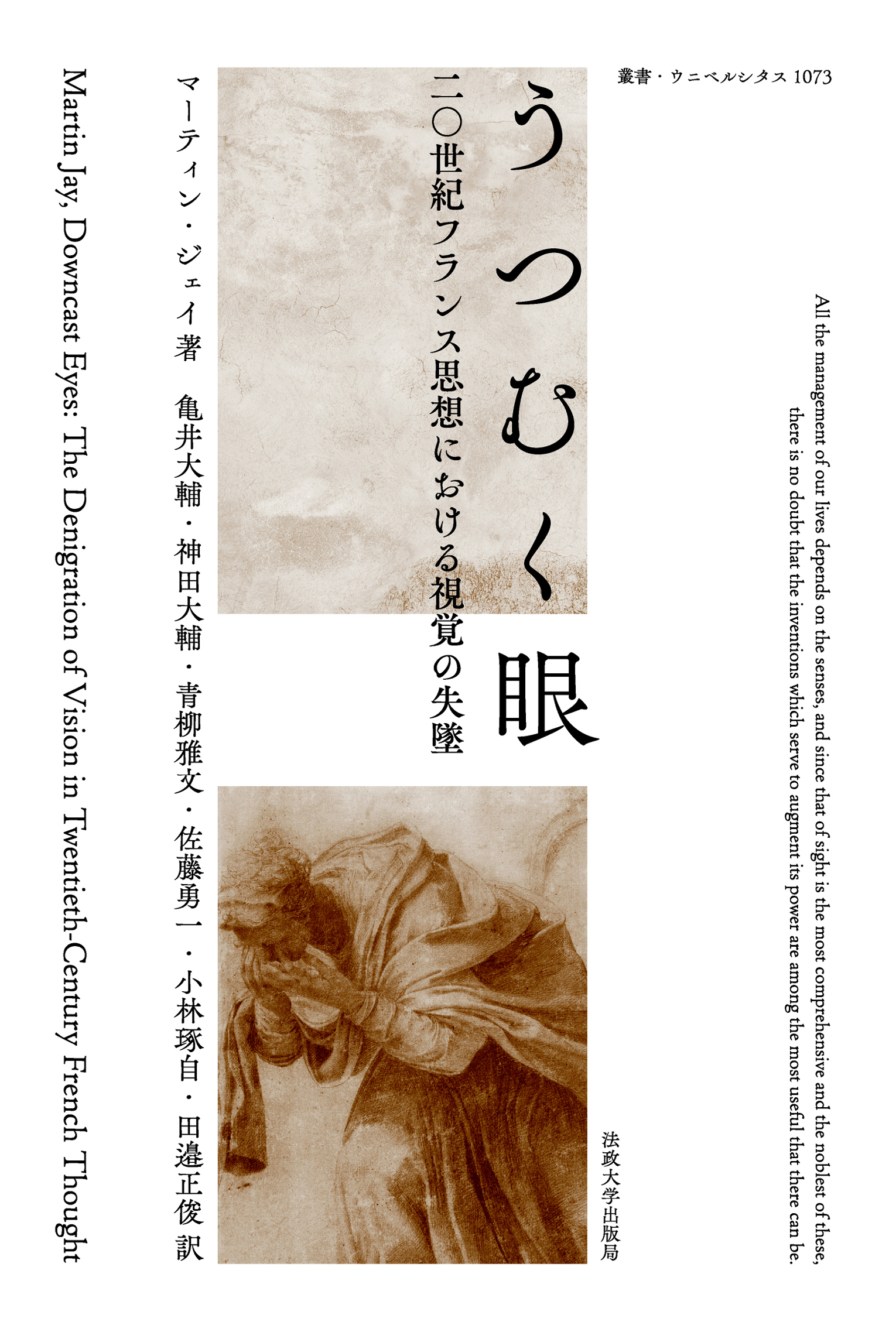

2017年に邦訳された『うつむく眼』が、このほど装いを新たに復刊された。20世紀フランス思想史、および視覚文化論の古典と言ってよい本書が、ふたたび新刊で入手可能になったことを、まずは喜びたい。本書は日本語にして800頁に届こうとする大著であるが、新たに本書に出会った読者にむけて、その読みどころを簡単に紹介したい。

本書の著者マーティン・ジェイ(1944-)は、おもにフランクフルト学派周辺の研究者として知られる。初期の業績に、博士論文をもとにした『弁証法的想像力──フランクフルト学派と社会研究所の歴史 1923-1950』(原著1973/邦訳1975)、『マルクス主義と全体性──ルカーチからハーバーマスへの概念の冒険』(原著1984/邦訳1993)などがあり、近年もコンスタントに新著を発表している。そのジェイが、20世紀フランスの思想・文化・芸術を横断する一大プロジェクトとして取り組んだのが、本書『うつむく眼』(原著1993)である。

本書の描き出すストーリーは明快である。すなわち、20世紀のフランス思想に何らかの一貫したモティーフがあるとすれば、それは西洋において長らく特権的な地位にあった「視覚」への不信・疑義・批判である、というものだ。本書の広範かつ重厚な記述のすべては、このシンプルなテーゼに捧げられている。

ここでいう「20世紀フランス思想」の範囲はきわめて広い。基本的には時代ごとに進んでいく本書の目次から具体的に挙げていくと、印象派とベルクソン(第3章)、バタイユとシュルレアリスト(第4章)、サルトルとメルロ゠ポンティ(第5章)、ラカンとアルチュセール(第6章)、フーコーとドゥボール(第7章)、バルトとメッツ(第8章)、デリダとイリガライ(第9章)、リオタールとレヴィナス(第10章)といった具合である。どの章に目を通しても、ジェイの記述の充実ぶりには唸らされるが、なかでも特筆すべきは、思想・文化・芸術をめぐる話題を頻繁に往還する、その驚くべき視野の広さである。このことは第3章と第4章にとりわけ顕著であり、この二つの章に目を通すだけでも、20世紀前半のフランスにおける「反視覚的」傾向について多くのことを学べるはずである。

その一方、第5章から先の内容は、そこで扱われている哲学者・思想家のリストを一瞥するかぎり、「すでに知っていること」が多くを占めると思われるかもしれない。原著からすでに30年が経過している以上、そうした部分もむろん皆無ではないが、実際に本書を開いてみれば、そこには今なお示唆に富む記述がふんだんに散りばめられていることに気づくだろう。いやそれどころか、本書のなかには、今日においてこそ瞠目すべき部分が含まれているようにすら思う。

さしあたりひとつだけ挙げておこう。本書最終章「盲目の倫理とポストモダンの崇高」では、エマニュエル・レヴィナスとジャン゠フランソワ・リオタールの思想を軸に、「見る」ことに対する「聴く」ことの優位という特徴が、いわゆる「ポストモダン」思想には存在したのだと論じられる。ジェイの筆致は不自然なほど淡々としているが、実は「レヴィナスとリオタール」という組み合わせに注意がむけられるようになったのは比較的最近のことであり、この点においてジェイの示した論点の先駆性は際立っている(加えて言えば、リオタールが企画に関わった「非物質的なもの」という1985年の展覧会を詳しく論じていることも、本書の慧眼を示している)★。

総じて言えば、全体のテーマ設定にしても、個々の論点にしても、本書は古典の地位にふさわしい圧巻の書物である。古代ギリシアから現代までおよぶ「視覚」の覇権とそれに対する抵抗をめぐって、本書が切り開いた地平を無視することはできない。読者を飽きさせないその語り口も含めて、本書は思想史研究のひとつのモデルとも言える仕事である。

★──本段落でふれた話題についてさらなる関心をもった読者には、さしあたり次の文献に当たることを勧めたい。ジャン゠フランソワ・リオタール『レヴィナスの論理』(松葉類訳、法政大学出版局、2024)。Yuk Hui and Andreas Broeckmann (eds.), 30 Years After Les Immatériaux: Art, Science and Theory, meson press, 2015; Daniel Birnbaum and Sven-Olov Wallenstein, Spacing Philosophy: Lyotard and the Idea of the Exhibition, Sternberg Press, 2019.

執筆日:2024/8/19(月)