全国各地の美術館・博物館を渡り歩き、そこで出会うミュージアムグッズたちへの感動を広く伝えるミュージアムグッズ愛好家・大澤夏美さん。博物館経営論の視点からもミュージアムグッズを捉え直す彼女が、日々新たな商品や話題が生まれるミュージアムグッズの現場の周辺でどのような思考や問いを携えて活動しているのかを定期的に綴る「遊歩録」。今回はeスポーツの大会の観戦やイベント参加を通して考えた「応援」とグッズの関係について。(artscape編集部)

学生参加のミュージアムグッズ

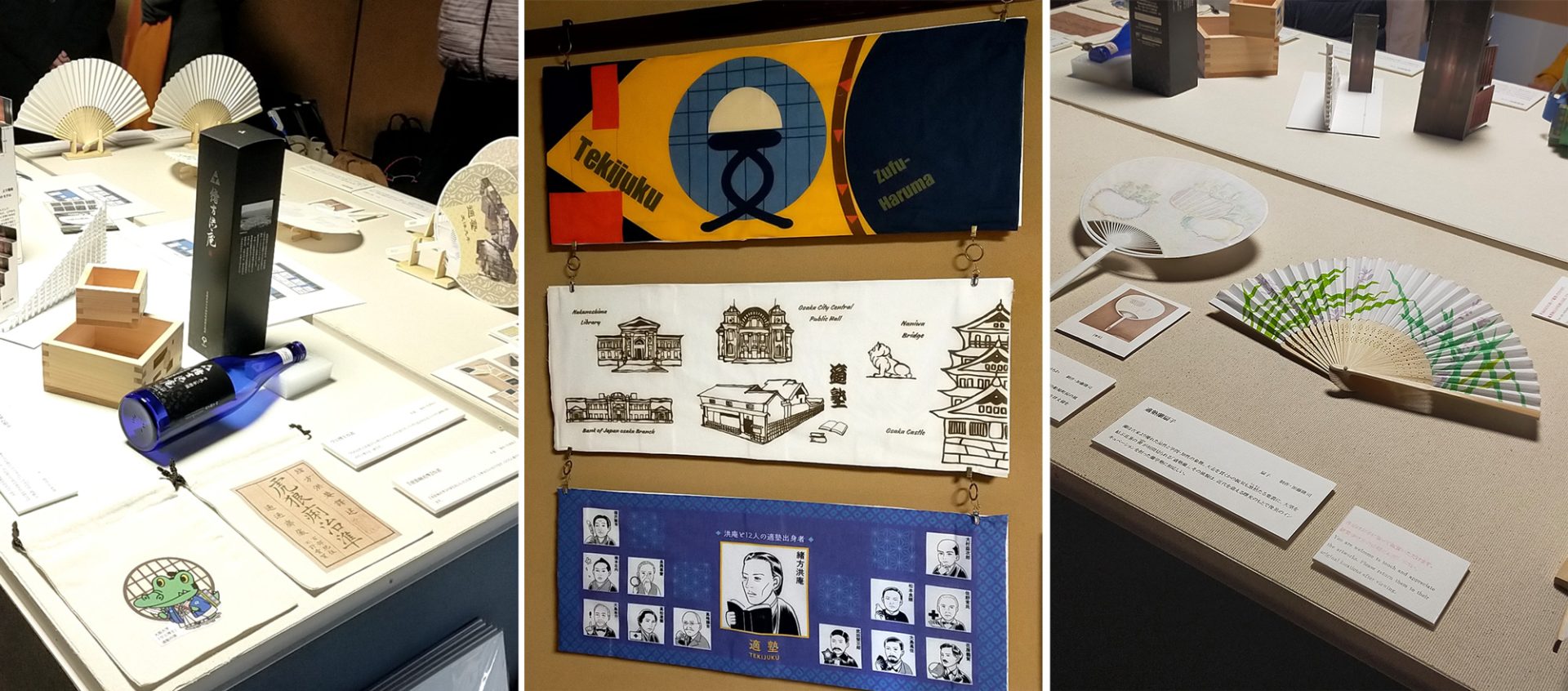

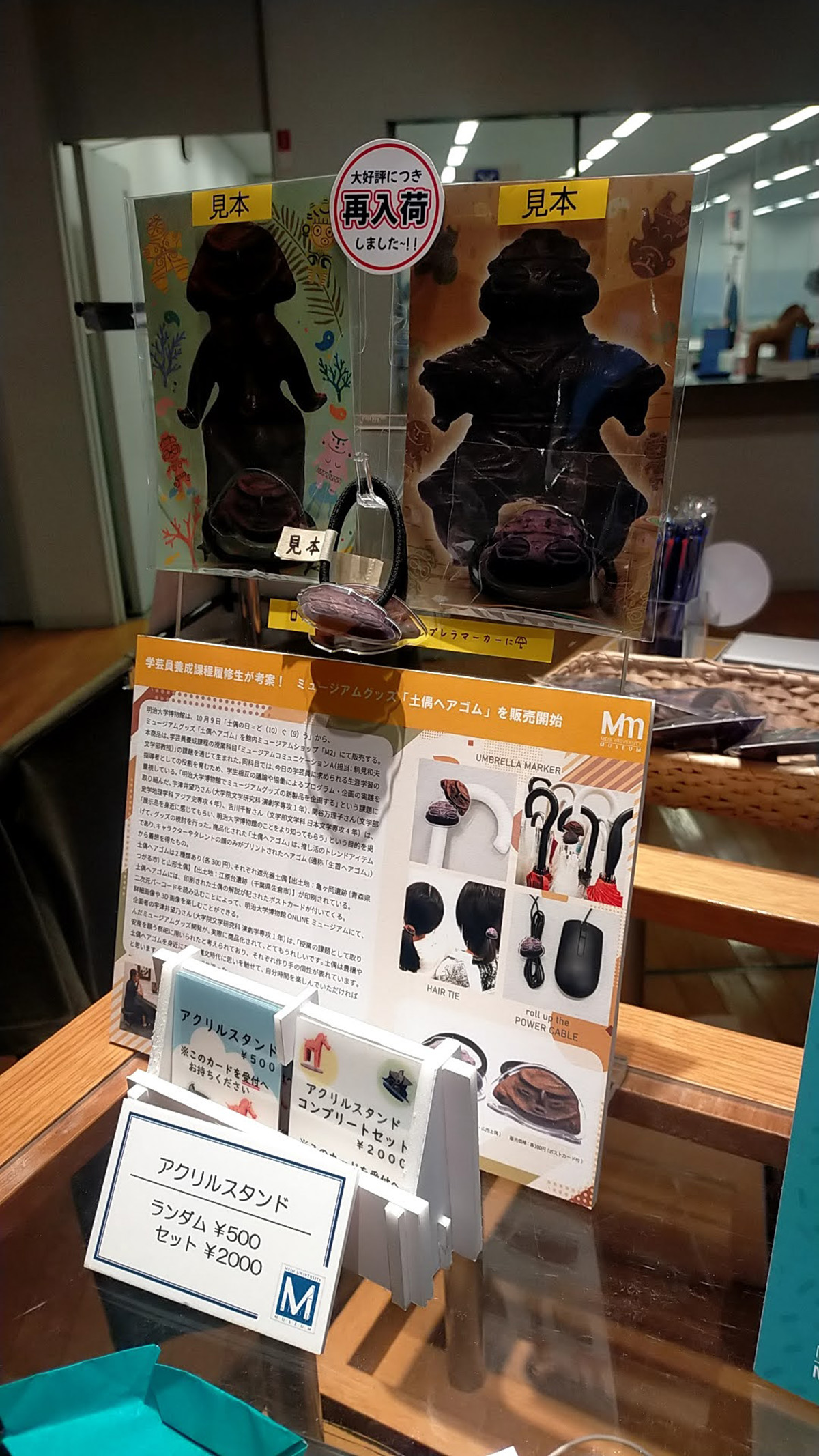

2024年末頃に、SNSで話題になったとあるミュージアムグッズを再入荷のタイミングでようやく購入した。TBSラジオ「アフター6ジャンクション」でも「2024年のベスト・ミュージアムグッズ」として筆者が紹介したそれは、明治大学博物館の「土偶ヘアゴム」。明治大学での学芸員養成課程の授業科目「ミュージアムコミュニケーションA」の課題を通じて誕生したグッズで、学生同士の議論や協働を経て企画・開発されたアイテムである。

土偶ヘアゴムは2種類で、亀ヶ岡遺跡の遮光器土偶と江原台遺跡の山形土偶が採用されている。各300円[明治大学博物館にて/筆者撮影]

近年はこのように、学生が授業の一環としてミュージアムグッズを開発する取り組みを多く見かける。大学との地域連携事業の一環として、高梁市成羽美術館では岡山県立大学工芸工業デザイン学科の学生とともにミュージアムグッズ開発に取り組んでいる。ほかにも堺市博物館では、関西大学経済学部の佐々木保幸ゼミと人間健康学部の岡田忠克ゼミの学生が企画・提案したミュージアムグッズが商品化されるなどの事例があった。

ヘアゴムはアイドルやキャラクターなどの推し活を楽しむ人にはお馴染みのアイテム。顔がパーツとして用いられたその形状から、「生首ヘアゴム」とも呼ばれる。推し活アイテムとして当初は浸透したアクリルキーホルダーやアクリルスタンドはミュージアムグッズとしてもかなり見られるようになったが、生首ヘアゴムはなかなか見かけない。この、絶妙にニッチなアイテムをセレクトしている点が、このグッズが人気を博している理由のひとつだろう。

パネルでも開発の裏側が紹介されている[明治大学博物館にて/筆者撮影]

若者の消費傾向をグッズに反映させるという点では、学生が企画・開発に参加することは博物館側にとってもメリットである。そして、若者に博物館や学術研究に興味をもってもらうフックとして、グッズ開発への参加は有効であろう。この土偶ヘアゴムについては館内の販売スペースにおいても、開発の裏側を展示のパネルで紹介していた。大学の教育の一環であることがよくわかり、資料の魅力を伝えるために学生たちが苦心している姿も伝わる。

ミュージアムショップは展示の延長としての役割を果たし、ミュージアムグッズには来館した記念として、また鑑賞の経験や知識を持ち帰る役割があるとされている。そう考えると、ミュージアムグッズも展示もアウトプットが異なるだけで、資料の魅力をどのように伝えるかという取り組みとしては共通しているし、どちらもキュレーションと言えるだろう。

憧れからはじまる未来

2025年。年が明けてからはeスポーツの取り組みに触れる機会が多かった。1月はeスポーツのプロチームである「ZETA DIVISION(ゼータ・ディビジョン)」のVALORANT部門の元プロゲーマー・Laz氏(以下敬称略)のファンミーティングに足を運び、2月には札幌で開催されたAPEXの世界大会「Apex Legends Global Series Year 4 Championship」を観戦しに行った。これらの体験は今後のミュージアム、グッズについて考える大きなヒントとなった。

VALORANTとは、5対5で戦うチーム制のFPS(一人称視点のシューティングゲーム)で、撃ち合いにおけるスキルもさることながら、戦術面が勝敗に大きく影響するゲームタイトルでもある。筆者は目の持病の影響でFPSをプレイすることは叶わないが、もともと野球観戦が好きだったこともあり、その競技性の高さからスポーツとしてすんなりと観戦を楽しむことができた。

2022年のVALORANT Champions Tour Stage 1 Masters Reykjavikという大会で、Lazが当時選手として所属していたZETA DIVISIONは、世界中の強豪チームが集まるなか、見事に3位という成績を収めた。これは、日本のVALORANTシーンにとって歴史的な快挙であった。以降、Lazは日本におけるVALORANTというゲームタイトルの盛り上がりの立役者であり、プロゲーマーを目指す若者にとって誰もが憧れる存在と言っても過言ではない。

eスポーツのオフライン大会やイベントには何度も足を運んでいるが、そのたびに参加・観戦する10〜20代の若者たちの熱視線、「かっこいい!」と叫ぶ熱狂に圧倒される。どうしてもミュージアムと比べてしまう。ミュージアムは若者が追いかける憧れの業界、魅力的な存在なのだろうか。どうしても裏方的役割が多くを占める業界ではあるが、その泥臭さのなかの魅力を打ち出す場はあるのだろうか。

日本eスポーツ協会(Jesu)発足はeスポーツ元年と呼ばれる2018年。まだまだ新しい業界であるため、内部の苦労や難しさをきちんと打ち出せていない可能性はある。しかし、「自分もこの業界でやっていきたい」とミュージアムの世界の門を叩く若者を増やしていくためにどうすればいいのか。私たちのカッコよさとは何なのか考えさせられるのだ。

拙著『ミュージアムと生きていく』もその想いがベースにあり、人間とミュージアムとの関係性を紡いだ構成になっている。憧れからはじまり、自分なりの業界や博物館との関わり方を模索していく。それもまた、門戸を開き裾野を広げることのひとつであるだろう。

Lazのファンミーティング後に配布されたステッカー。2022 VALORANT Champions Tour Stage 1 – Masters Reykjavik」にてLazが持っていたボードに由来するデザイン[筆者撮影]

Lazのファンミーティング後に配布されたステッカー。2022 VALORANT Champions Tour Stage 1 – Masters Reykjavik」にてLazが持っていたボードに由来するデザイン[筆者撮影]

応援とグッズ展開

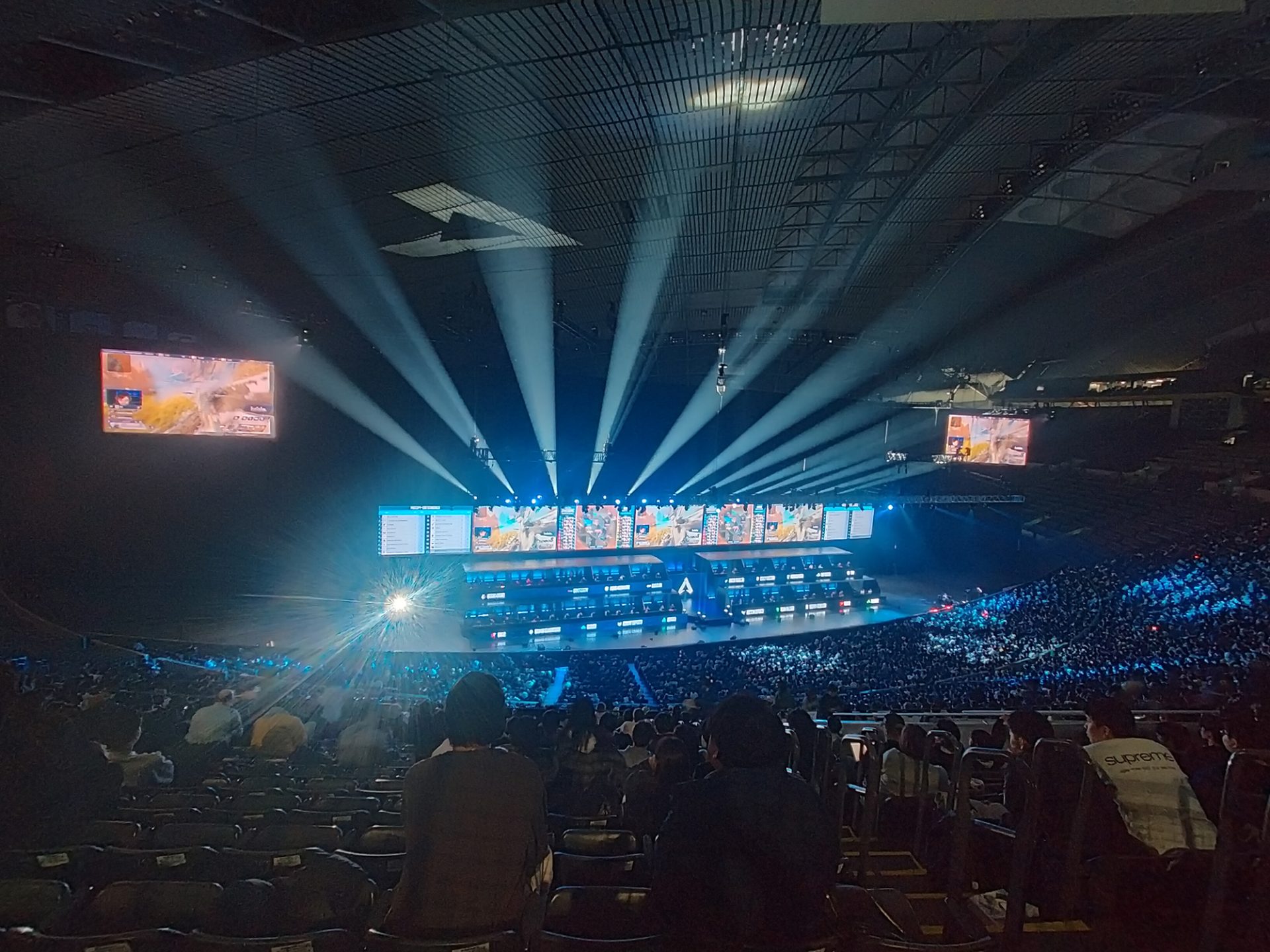

2025年1月30日〜2月2日に札幌で開催されたAPEXの世界大会「Apex Legends Global Series Year 4 Championship」。この大会は、1年間の成績を総合して競い合う「年間王者決定戦」という位置づけで、世界中から強豪チームが集結した。筆者は決勝戦に進出できるチームが決まる2月1日の試合を観戦しに行った。

APEXはいわゆるバトルロイヤルというゲーム方式。3人1チームでフィールドに出て、決勝戦では全20チームと同時に戦い、最後まで生き残ったチームが勝利となる。時間が経過するにつれてフィールドの面積がどんどん狭くなるため、終盤は大混戦。試合の流れを読みながら咄嗟の判断を繰り返すゲームなのである。

ステージ上で20チームが同時にプレイする。巨大モニターがあるので、筆者が座った後方席でも試合の様子を容易に観戦できる[筆者撮影]

ステージ上で20チームが同時にプレイする。巨大モニターがあるので、筆者が座った後方席でも試合の様子を容易に観戦できる[筆者撮影]

本大会では札幌ドームを半分に仕切って観客を動員したステージになっており、観戦席の逆側に展示や物販のスペースがあった。そこには来場者も自分でAPEXをプレイできるコーナーがあり人気を博していた。あの試合の熱狂を見ていたら、すぐに自分もプレイしたくなる気持ちはわかる。ミュージアムのワークショップスペースや体験イベントも、「展示を見ていたらなんだかやりたくなっちゃった」という気持ちを叶える場所とするのもありかもしれない。鑑賞を次の行動や創造へすぐにつなげられる場所とするのだ。

物販や展示のブースにあたる「ファンブース」。左上の黒い仕切りの向こう側に競技スペースがある[筆者撮影]

物販や展示のブースにあたる「ファンブース」。左上の黒い仕切りの向こう側に競技スペースがある[筆者撮影]

物販スペースでは大会やゲームの公式グッズを販売しており、UFOキャッチャーやカプセルトイを使用した販売方法も採用していた。これらは日本ではミュージアムショップにも導入されお馴染みの販売方法ではあるが、近年は外国人観光客からも人気がある。それを見込んでいるとも言えよう。

UFOキャッチャーに挑戦する外国人観光客が多く見られた[筆者撮影]

UFOキャッチャーに挑戦する外国人観光客が多く見られた[筆者撮影]

グッズのラインナップは ユニフォームやパーカーなどのアパレルウェア、応援のときに掲げられるようなマフラータオルなどが見られる。筆者が購入したのはREIGNITE(リイグナイト)という日本のチームの、ハッシュタグが記載されたアクリルキーホルダーだ。eスポーツはオンラインで試合を配信することが多く、SNSでチームを応援する投稿をする際は私もハッシュタグを付ける。ユニフォームやタオルほど直接的な応援アイテムではないが、ハッシュタグを用いたデザインにすることでそのチームのファンであることを示せるのだ。このようなSNSを通じた連帯を感じさせるデザインは、eスポーツにまつわるグッズの特徴と言えるかもしれない。

「#〇〇WIN」の〇〇にチーム名の略称が入っている[筆者撮影]

「#〇〇WIN」の〇〇にチーム名の略称が入っている[筆者撮影]

ミュージアムグッズに引き寄せてみると、ミュージアムへの応援をテーマにしたグッズはどれほどあるのだろうか。

スポーツのような「競い合う」取り組みもミュージアムにはある。2023年、2024年に開催された、岡山県立美術館主催の「学芸員ラップバトルトーナメント|G-RAP TOURNAMENT by 岡山県立美術館」も記憶に新しいだろう。もし今後も実施され人気が拡大すれば、各館、各ラッパー学芸員、各所蔵品の応援グッズの誕生も期待できる。

水族館のペンギン個体の総選挙もイベントとして人気で、「推しペンギン」として各個体のグッズが販売されている水族館もある。和歌山県にあるすさみ町エビとカニの水族館が2021年に実施した総選挙では、泳ぎが得意なカニ3種を「好泳党」、スーパーでも見かけるエビ3種を「庶民党」などと政党別に分類されており、オンラインショップで各党のオリジナル缶バッジセットを購入することで投票できた。

また、選手個人のグッズのように、作家個人をモチーフにしたグッズもある。ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ、フリーダ・カーロなど、注目されがちなエピソードをもつ作家は本人の姿そのものがグッズ化されていたり、パッケージに使用されている。例えばサルバドール・ダリは福島県の諸橋近代美術館に作品が収蔵されており、ダリの髭をモチーフにしたハンカチやバッグなどが開発されている。文学館など、特定の作家を扱うミュージアムでは作家の姿が描かれたイラストが使用されたグッズも見かける。

また、ミュージアムと「応援」グッズを語る際に、欠かせない事例といえばやはりクラウドファンディングである。近年ではミュージアムへのクラウドファンディング実施の際に、オリジナルグッズが開発されリターンとして提供される事例もある。国立科学博物館がクラウドファンディングを実施した際は、寄付者限定のオリジナル図鑑を提供するコースも用意され大きな話題を集めた。

ミュージアムにおける「プレイヤー」とは誰か

先行研究によると、例えばプロ野球においては、これまでは球場に足を運んだ観客のチケット代、飲食代、メディアでの放映権などが主な収入源であったとのことだ。しかし現在では、グッズ販売などの関連事業が収益面でも無視できない存在になっている。球場で応援するためのユニフォーム、フラッグ、タオルだけでなく、日常生活でも使用できる雑貨も多くラインナップされている。アイテムの品数を増やしても販売できるほど、ファンの裾野は拡大しているのだ。

この「ファンの裾野を広げる」ためには、観客における非プレイヤーの人口を増やすことが重要になる。そのゲームタイトルをプレイしていない層を、ファンとして取り込むということだ。そのために選手のパーソナルな一面を紹介し、親しみやすさを強調していくことは、結果的に「応援」と「推す」という行為の距離を近づけることになるのではないだろうか。上述のAPEXの大会における物販エリアでも、出場した一部チームのオフィシャルブースがあった。もちろん国内チームのブースが人気ではあるが、eスポーツ大会の観客は自身もそのゲームをするプレイヤーの割合が高いことからその日の試合で良いプレイをした選手のチームのグッズが直後に人気になる可能性はある。eスポーツにおいても観客における非プレイヤーの人口が増えていけば、それに伴い観客の消費行動やグッズのラインナップも変化していくだろう。

……とここまで考えると、「ミュージアムにおけるプレイヤーって誰?」という疑問も湧いてくる。スタッフもプレイヤーと位置づけてよいのか。来館者であれば展覧会を鑑賞する行為以外に、ミュージアムを「プレイ」できる取り組みはあるのだろうか。非来館者を非プレイヤーと位置づけてよいのか。

本記事の冒頭で紹介した明治大学博物館の「土偶ヘアゴム」も、まさに推し活のムーブメントのなかで誕生したグッズである。ただ、あくまで推し活で人気のアイテムをミュージアムに当てはめたアイテムであり、ミュージアムを応援するとは何か、ミュージアムにおけるプレイヤー/非プレイヤーの二分は成り立つのか、それらを踏まえた新しいグッズの展開は可能なのか……が次の議論として考えられるだろう。

また、私たちが「あんなふうになりたい」という憧れの人を、ミュージアム業界に見つけ出せるのかも気になる点である。筆者は専門学校の講師として日頃学生と接するなかで、憧れは未来への大切な原動力だと感じている。「憧れること」と「推すこと」の距離は限りなく近いのかもしれないが、「目標」へと変化する可能性が高いのは前者だ。業界の未来の担い手を増やすために、ミュージアムグッズの観点からできることは何だろうか。

いずれにせよこのように、他分野におけるグッズ展開やファン消費行動も筆者は注視している。博物館経営論をベースに活動している身として、ミュージアムグッズの観点から引き続きミュージアムの経営について思いを巡らせ実践していきたい。

参考文献

・青木豊「ミュージアム・サービス」(加藤有次ほか『博物館経営論』、雄山閣、1999)

・長谷川晶一『このパ・リーグ球団の「野球以外」がすごい!』(集英社、2016)

・長谷川晶一『プロ野球12球団ファンクラブ全部に20年間入会してみた!』(集英社、2024)

・永井良和「プロ野球の観客席にみる応援行動の変貌 ─統制・商業化・多様性─」(『スポーツ社会学研究』第31巻1号、日本スポーツ社会学会、2023)