成定由香沙「Over My Head・あたまの上で」

会場:CALM & PUNK GALLERY[東京都]

会期:2025/02/21〜2025/03/16

展示コンサルティング:佐藤熊弥

公式サイト:https://calmandpunk.com/exhibition/jp-yukasa-narisada-solo-exhibition「over-my-head」/

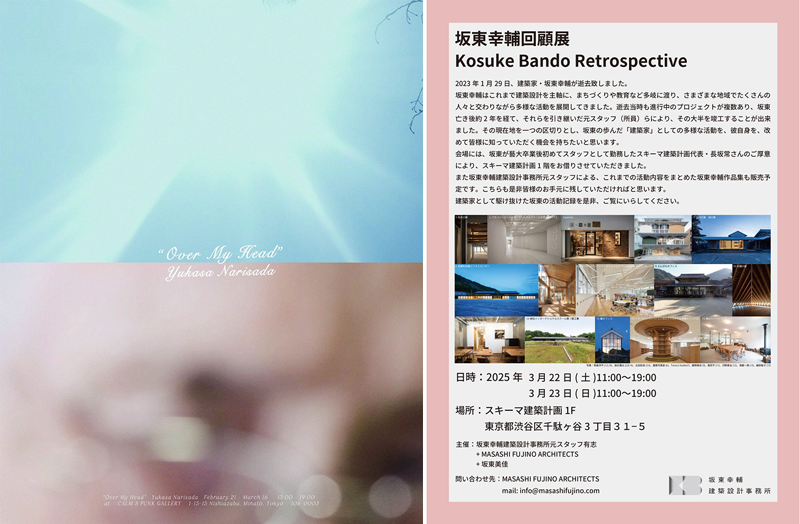

「坂東幸輔 回顧展 Kosuke Bando Retrospective」

会場:スキーマ建築計画[東京都]

会期:2025/03/22〜2025/03/23

主催:坂東幸輔建築設計事務所元スタッフ+MASASHI FUJINO ARCHITECTS+坂東美佳

展覧会詳細:https://mag.tecture.jp/event/20250318-125365/

(前編より)

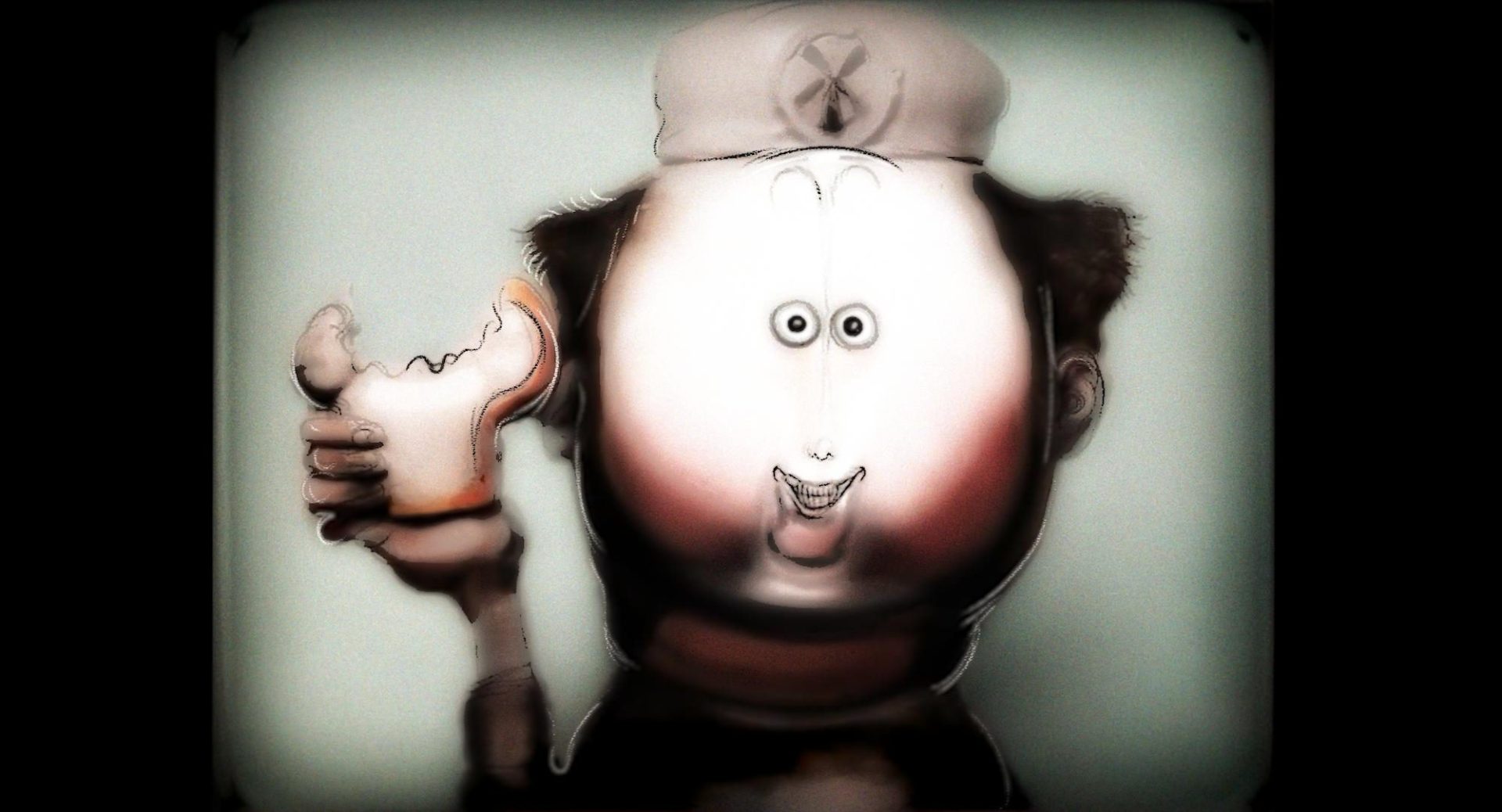

一方の写真からなるパート「核と私」は、頭上──空を含んだと思しき写真から構成されている。爽やかな明るいブルーのキャンバスに写真が留められていて、写真同士の間隔はときに大きく、遠目に見たときに模型がその間に挟まって見えるようにレイアウトされている。写真の一つひとつは、像がわずかに溶け出したように見える。フォーカスか、解像度か、ブレか。像はカチッとある瞬間の微動だにしない物質を捉えたというよりも、観測する私の目線も含めた揺れや幅が写っているように思う。写真は私たちよりも小さく、プリントされた平面だが、その実態は、近づいても引いてみてもはっきりとは見えてこない。

大判ゆえに見えやすいプリントには、《行方不明者の家》を作る工程(のような瞬間)が写っている。模型にビニールが被さる瞬間の手。現実には、長い時間をかけて、そして被爆時間を短くするために細かく刻まれた工程で行なわれた封印の作業を思わせるが、ビニールを取り去る瞬間にも見える。溶け出した「家」の中身にぎょっとする。軽いのか重いのかわからない、だが確かにそこにいまある模型たちにも、鑑賞者の慣習と節度によって覗かれない中身があることをこのとき知り直す。写された事実は、ギャラリーのどこからでもつねに見えている。いつも頭に残り、壁に固定された石鹸のひらかれた包み紙にぎょっとする。

成定の個展終了から1週間後、2023年1月に急逝した建築家・坂東幸輔の回顧展を訪れた。この回顧展では、彼の卒業制作《inter-view》(1999)が冒頭に展示されており、そこから時系列に坂東の関わった建築を追っていく展示構成であった。《inter-view》は徳島県の吉野川上流のダム湖畔を対象としたアンビルトの作品であり、巨大で一望しえないダム湖の巨大さをどのように受け止めて生きていけるか、その支えたりえる建築(物)とはどのようなものかを考察・提案している。

タイトルがinterviewの意味も持つように、彼はダム湖の周辺に暮らす人たちを訪ねて会話をしながら、ある巨大さを各々がどう捉えようとしているかを、言葉の端々から探っている。「これと生きていくしかないんだ」というある住人の言葉は《inter-view》の態度や使命感に大きく影響しているのだろう。坂東はダム湖の周囲各所に、見るための場所を設計した。さまざまな形状で、それぞれの用途に呼応した動線を持つ複数の建築物により、その建築物を利用する人々はダム湖と出会い直すことが想像されている。建築物は大きいが、取り巻く環境はさらに大きい。さらなる大きさに向けて、建築物にはできることがある。あなたはこのように見ることができて、居ることができるということを本作では考えているように思う★3。

《inter-view》の展示の様子[写真提供:坂東幸輔建築設計事務所]

《inter-view》の展示の様子[写真提供:坂東幸輔建築設計事務所]

だが一方で、原子力発電所やダム湖を作る土木技術やインフラもまた、人間の計画や設計のもたらすものだ。起きてしまったことに対して建築(家)が事後的に取り組むことは、むしろそのような事態が起きる構造を維持してしまうことがある。ミシェル・ド・セルトーの『日常的実践のポイエティーク』においては、計画や設計に類する「戦略」と、日常的な営みにある工夫などを指す「戦術」が対比される。セルトーは後者を「なんとかやっていく」技だと重要な実践として取り上げるが、そもそもなぜそのような工夫をする必要が生まれているのか、なぜそうでもしないとやっていけないのかを問うことはない。「戦術」だけを取り上げることは、その構造的問題に目を向けることを忘れさせてしまうのだろう。「戦術」のなかに「戦略」を転倒させうる経路を示すことが本来必要であるという前提に立つべきだ。そもそも建築家は「戦略」をもたらす側に与することが基本であり、「戦術」を支えることでそのことが帳消しになるわけではない★4。だからこそ建築家と建築家の行使する想像力は、「戦略」を批判的に問い、再構築する契機を作れるはずだとも思いたい。

《inter- view》で想定される建築物がもしあったなら、村を水底に沈めたダム湖を前にして、私たちは眺めることしかできない。そしてこれらが建っていないいま、模型の中に入ることもまた、鑑賞者である生身の私たちにはできない。だが、見ることしかできない、から、見ることはできる、に転じさせること。見るしかない場所の模型を見るしかないことは、この土地で対峙する事実を突きつける。しかし、少なくともこの模型を見ることはできていて、そこから考えることができるのだ。だから、(坂東がいまならどう考えるかを確かめる術はなくなってしまったが)《inter-view》はアンビルトであることが重要なのだと私は考える。現実にこれが建ったなら、見ることの重なりは失われ、ダム湖の存在そのものを問う目線は風景を見るなかで引き下がっていくかもしれない。悠長だとしても、アンビルトの経験と想像がこの世界にあってほしい。

ダム湖の模型は鉄板で作られていた。確実に重いとわかってはいるが、それもまた敷かれたものであり、めくりあげることもできる。時間はかかるかもしれないが、取り返しをつけることはできるかもしれない。取り返しをつけなければいけないことがまだあることを、私たちは忘れるべきではない。現実に遅れてしか反応できないのだとしても、追いかけながら想像することはできるはずだ。そしてその想像力は、異なる土地にも向けられる。現実に遅れてしか反応できないのだとしても、いますぐ追いかけるべきだから★5。

★3──建築物においては、ある経験が反復的に繰り返されるなかで建築(architecture)が身体経験として得られる可能性がある。作る、すなわち設計するための論理であるアーキテクチャを伝達し、「このように世界は経験しうる」ことを、ただ可能性として示すこと。

★4──たとえば今和次郎以降の路上観察の系譜は、建築学における重要なリサーチとしていまも生きている。もし路上生活者のありあわせの材料でできた家やモビリティに見られる工夫に驚嘆するにしても、同時に、なぜそのような生活がここで起きているのか、それが構造的に引き起こされていることではないのかを疑う必要がある。無邪気な観察は、構造をいたずらに温存させる。

★5──イスラエルによる虐殺が継続するパレスチナ・ガザ地区の復興計画はたしかに考えられるべきではある。が、のちに復興を考えることはいま起きている事態を追いかけるのを諦める免罪符にはならない。なにかの後というのは誰かが決めるものでしかなく、現場はつねに渦中である。

観賞日:2025/02/21(金)[成定展]、2025/03/22(土)[坂東展]