開催中の大阪・関西万博(以下、関西万博)が話題ですが、前回のドバイ万博のパビリオンはいまどうなっているのでしょう? タイムリーに五十嵐太郎さんがレポートしてくださいました。アブダビ、ドーハのスター建築家によるめまいがしそうな豪華なミュージアム建築! 4泊6日のめくるめく中東建築遊歩をお楽しみください。(artscape編集部)

ドバイ万博の跡地の現在

トランジットでは何度か空港を使ったが、13年ぶりにドバイの街中を体験したほか、同じくアラブ首長国連邦のアブダビ、サウジアラビアのリヤド、カタールのドーハを駆け足でまわった。前回は冷房が効いた室内から外に出た瞬間にメガネが曇るような暑い時期で苦労したが、2月は屋外で快適に過ごせるベストな気候である。さて、ドバイはSF的な造形の《未来博物館》(2022)、巨大な額縁のような《ドバイ・フレーム》(2023)、クロード・パランの建築理論「斜めの機能」を具現化したような《ビン・ラーシド・ライブラリー》(2022)も登場していた。が、ドバイらしくない(?)ヒューマン・スケールな街区開発も存在していることは、個人的に発見だった。基壇で持ち上げたヨーロッパの街並みをもつゲート・ヴィレッジと、地上レベルにおいて歩行空間のある《25アワーズ・ホテル・ワン・セントラル》は、いずれもマイケル・ホプキンスが手がけている。

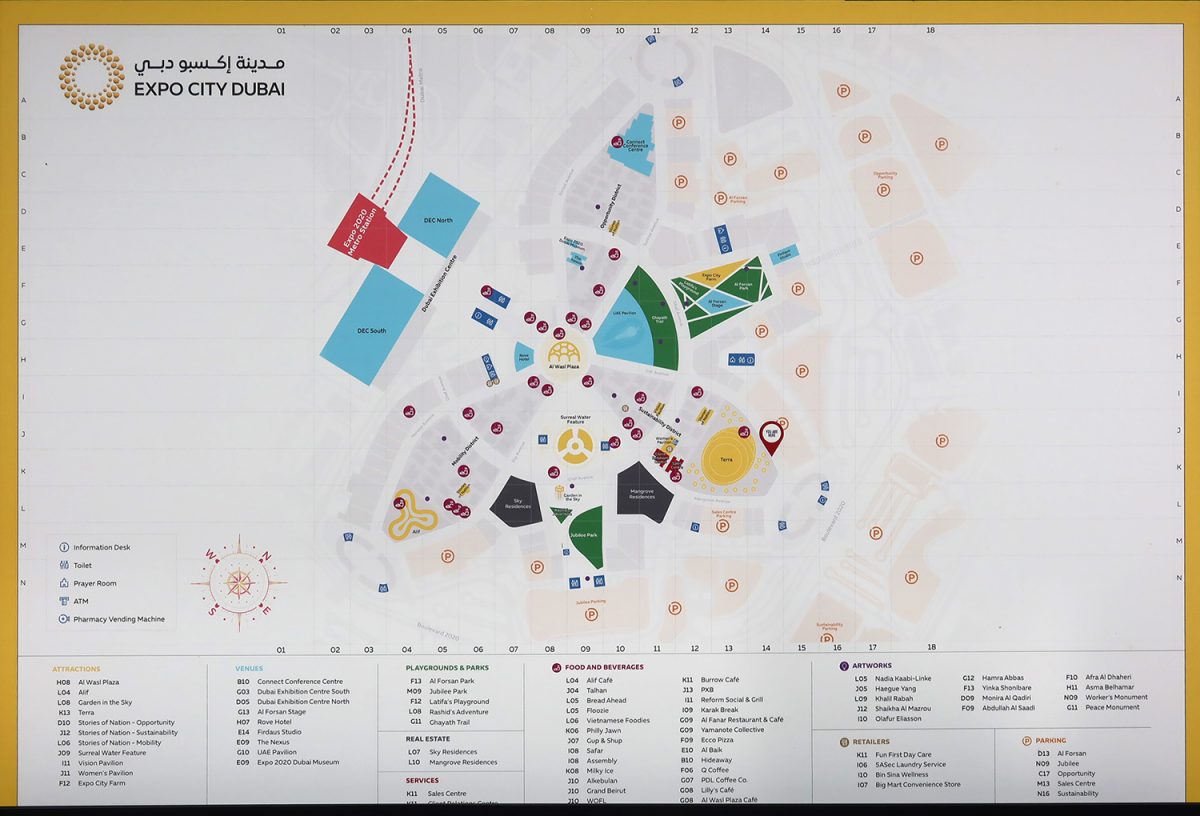

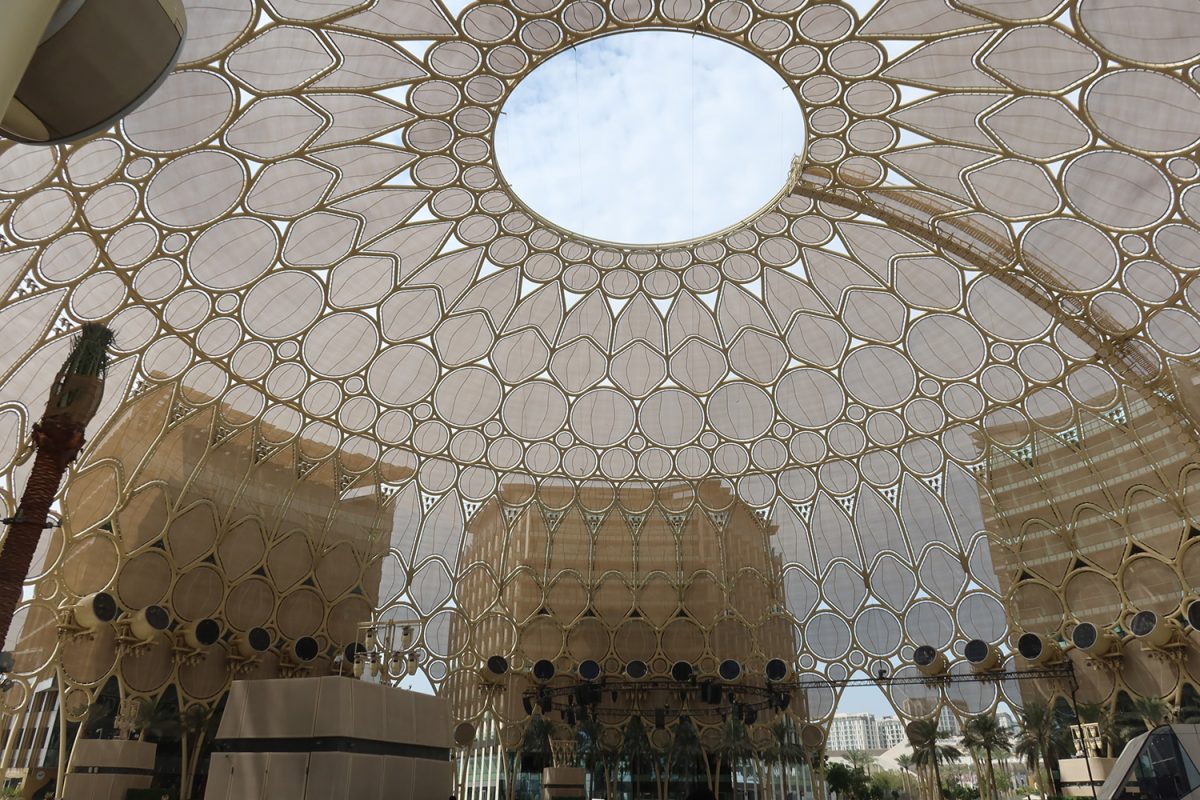

どうしても見ておきたかったのは、コロナ禍のために、現地に行くことを諦めたドバイ万博(2021/10/01-2022/03/31)の跡地である。会場は郊外に位置しているが、UAE館ほか、想像以上に多くの建築が残り、当時の雰囲気を感じることができた。なお、永山祐子が設計した《日本館》は現存せず、その部材は関西万博の《ウーマンズ・パビリオン》で再利用されている。周囲には集合住宅を建設していることから、解体しなかったパビリオンを活用しながら、新しい都市、エキスポ・シティ・ドバイとしての整備が進む。中心に大きなドームがあり、これを囲む日除の幕がついた環状のアヴェニューの一周は約2kmなので、関西万博の大屋根リングのスケールと近い。もっとも、円の外側も広域にエリアがあるので、ドバイ万博の方が規模は大きい。

現在も展示を鑑賞できるのは、ニコラス・グリムショーが設計した《Terra サスティナビリティ館》、ノーマン・フォスターの《モビリティ館》、そして《VISION館》の3館である。あらためて、中東ではイギリスの建築家の仕事が多いことに気づく。サスティナビリティ館が趣向を凝らして地球環境を考える展示というのは定石通りだが、驚かされたのは、《VISION館》が首長のシェイク・ムハンマド・ビン・ラーシド・アール・マクトゥームの生涯と業績をセレブレイトする内容だったこと。万博の主催国が特定の1人のために、展示をつくり、それが重要であることから会期後も残されているのは、民主主義の国では考えづらいだろう。デジタル技術を駆使した展示もあったが、部屋いっぱいのデカい馬の彫刻も、度肝を抜く。なお、《モビリティ館》にも、旅行家のイブン・バットゥータを含む、3人の巨大なリアル人間像が吹抜けに設置され、あまり見たことがない手法だった。

グリムショー・アーキテクツ《Terra サスティナビリティ館》[筆者撮影]

グリムショー・アーキテクツ《Terra サスティナビリティ館》[筆者撮影]

フォスター・アンド・パートナーズ《モビリティ館》[筆者撮影]

フォスター・アンド・パートナーズ《モビリティ館》[筆者撮影]

エキスポ・シティ・ドバイのマップ[筆者撮影]

エキスポ・シティ・ドバイのマップ[筆者撮影]

《アル・ワスル・プラザ》中央のドーム[筆者撮影]

《アル・ワスル・プラザ》中央のドーム[筆者撮影]

次回の万博の開催地であるリヤドは、サウジアラビアの首都だが、近年、急速に外に開くようになっているという。イスラム教の保守派が強く、以前は、欧米による文化侵略として、映画館の営業すら禁じられていたが、2018年からは解禁し、ビジネス以外の一般人の入国もしやすくなった。またドバイにならって、経済特区を開発し、昨年にザハ・ハディドによる未来的なデザインの駅も開業している。かくして潤沢な資金を背景に、リヤドは誘致合戦でライバルだった韓国の釜山に勝利した。リヤドの万博に参加する国は、パビリオンの建設や運営に相当の資金援助が行なわれる予定であり、今回の関西万博の規模をはるかに上まわるだろう(2億円のトイレはむしろ安いと思われるような状況になるのではないか?)。実際、関西万博の《サウジアラビア館》は、明らかにお金をかけたパビリオンだった。ノーマン・フォスターのデザインによって、贅沢な建築空間を実現している。

ザハ・ハディド・アーキテクツによるリヤドの《King Abdullah Financial District(KAFD)駅》[筆者撮影]

ザハ・ハディド・アーキテクツによるリヤドの《King Abdullah Financial District(KAFD)駅》[筆者撮影]

アブダビの文化地区

ドバイからアブダビへの移動は、鉄道がなく、自動車でおよそ1時間半。まずはジャン・ヌーヴェルによる《ルーヴル・アブダビ》(2017)に立ち寄った。ガラス面には、ときどき名文がプリントされており、エントランスの近くで、松尾芭蕉の「古池や蛙飛びこむ水の音」に出会う。この建築は覆いかぶさる巨大な銀の円盤が有名だが、内部の什器デザインも素晴らしい。《ルーヴル・ランス》が導入部として、リニアな時間軸を強調した「時のギャラリー」をもつのに対し、グローバルな視野をコンセプトに掲げたアブダビでは錯綜する線によって世界の多様性を示した展示室から始まる。基本的には一筆書きでたどる明快なルートだが、小刻みに部屋を分設し、それぞれで古今東西の美術を紹介しつつ、次の部屋に移動する途中で、外が見えるシークエンスも楽しい。今回の中東滞在で、ここだけは多くの日本人を見かけたが、おそらくアブダビ空港のトランジット・ツアーなどを利用しているのではないか。さて、企画展は「アフリカのキングとクィーン:権力のかたちと人物像」展(2025/01/29-06/08)が開催されていた。すぐれた展示デザインのもと、現代アートやマンガなどを織り交ぜながら、各地の作品を紹介したものである。

ジャン・ヌーヴェル《ルーヴル・アブダビ》[筆者撮影]

ジャン・ヌーヴェル《ルーヴル・アブダビ》[筆者撮影]

《ルーヴル・アブダビ》導入部の展示[筆者撮影]

《ルーヴル・アブダビ》導入部の展示[筆者撮影]

ところで、2009年のヴェネツィア・ビエンナーレ国際美術展で見かけたアブダビの開発模型には3つのプロジェクトがあり、ヌーヴェルが実現しただけで、フランク・ゲーリーやザハ・ハディドの計画はもう頓挫したのかと思っていた。が、だいぶ遅れたようだが、ルーブルの隣でど派手な《グッゲンハイム・アブダビ》が絶賛建設中だった。これは2026年の開業予定であり、ゲーリーが手がけている。またサディヤット島のエリアでは、ほかに複数の工事が進行していた。ノーマン・フォスターによるロンドンの《大英博物館》と連携する《ザイード国立博物館》、オランダのメカノーが設計する《アブダビ自然史博物館》、チームラボアーキテクツとMZアーキテクツによる《チームラボ・フェノメナ》(2025年4月にオープン)などである。なるほど、あまりコレクションを持たない国にとっては、世界的なミュージアムと組んだり、現代のメディア・アートを導入するのが、手っとり早いだろう。またデイヴィッド・アジャイによる《アブラハムファミリーハウス》(2023)というイスラム教、キリスト教、ユダヤ教の礼拝堂が並ぶ、複合宗教施設も登場している。ともあれ、この一帯は文化地区として整備されている。

フランク・ゲーリー《グッゲンハイム美術館》[筆者撮影]

フランク・ゲーリー《グッゲンハイム美術館》[筆者撮影]

フォスター・アンド・パートナーズ《ザイード国立博物館》[筆者撮影]

フォスター・アンド・パートナーズ《ザイード国立博物館》[筆者撮影]

左:メカノー《チームラボ・フェノメナ》 右:メカノー《アブダビ自然史博物館》[筆者撮影]

左:メカノー《チームラボ・フェノメナ》 右:メカノー《アブダビ自然史博物館》[筆者撮影]

すでにサディヤット島では、マリーナやゴルフコースなどが存在し、リゾートとして開発しているが、これらの文化地区の施設がすべて完成したら、さらにパワーアップした観光拠点となるはずだ。ミュージアムのすぐ近くでも、ホテルやコンドミニアムらしきビルの工事も行なわれていた。完成するかどうかはわからないが、前述したハディドのパフォーミング・アーツ・センターや、安藤忠雄の海洋博物館の計画案もある。いずれもアイコン的なデザインゆえに、サディヤット島は建築的にも見るべき重要なエリアとなるだろう。言い方を変えると、有名建築家の作品もコレクションの対象ということになる。なお、アブダビ都心の《文化財団》は、TACが設計した地域性をとりいれたモダニズムの建築であり、屋内外で現代アートを展示していた。

ドーハの大学と博物館

ドーハは深夜便が遅延したため、朝5時にホテルでチェックインし、仮眠をとってから、10時に行動を開始した。まず最初に向かったのが、大学・教育施設のエリアである。OMAによる《カタール国立図書館》(2017)と《カタール財団本部ビル》(2017)、磯崎新の《コンベンション・センター》(2011)、リカルド・レゴレッタの《カーネギーメロン大学カタール校》(2008)、ADHの《コーネル大学医学部カタール校》(2003)、C+Aの《リベラル・アーツ&サイエンス・カレッジ》(2003)など、いずれの建築も特筆すべきデザインだった。カタールが教育に力を入れていることがうかがえるだろう。とりわけ、巨大な正方形のプランの端部を折りまげた構成をもつカタール国立図書館は、ダイナミックな空間だった。ここは中央に掘り下げたエリアがあり、貴重書などを展示し、ほかに2002年のワールドカップで建設されたスタジアム群(ザハ・ハディド設計も含む)や製本術の紹介コーナーも設置されている。ちなみに、当初、磯崎がマスタープランに入っていたことから、ADHやC+Aの作品が実現した。

磯崎新《コンベンション・センター》[筆者撮影]

磯崎新《コンベンション・センター》[筆者撮影]

OMA《カタール国立図書館》[筆者撮影]

OMA《カタール国立図書館》[筆者撮影]

ドーハでは、海辺に2つの印象的なミュージアムが誕生した。ひとつはジャン・ヌーヴェルによる《カタール国立博物館》(2019)、もうひとつはミュージアムの名手、I.M.ペイの《イスラム美術館》(2008)である。前者は砂漠の薔薇と呼ばれる自然現象でバラのような形態の結晶に成長する石をモチーフとし、そのまま建築化していた。ひび割れのような斜めの線が錯綜しつつ、ランダムに円盤を組み合わせた驚くべき複雑な造形である。ちなみに、ミュージアム・ショップでは、砂漠の薔薇の実物を販売しており、確かによく似ていた。ある意味で建築学生の卒業設計のように、ピュアなコンセプトだが、なるほどカッコいい。もっとも、こうした特殊なデザインであるために、普通のまっすぐな垂直の展示壁がほとんど存在しない。どう考えても、博物館としては展示しにくい空間だったが、むしろ映像やインスタレーションが多く、展示品も複製が中心でオリジナルは少ない。おそらく、そうした資料の状況を前提としつつ、空間から展示を決めたのではないかと思われた。

ジャン・ヌーヴェル《カタール国立博物館》砂漠の薔薇[筆者撮影]

ジャン・ヌーヴェル《カタール国立博物館》砂漠の薔薇[筆者撮影]

《カタール国立博物館》の展示室[筆者撮影]

《カタール国立博物館》の展示室[筆者撮影]

一方で後者のペイによる《イスラム美術館》は、対照的にクラシックな空間だが、安定感あるデザインだった。矩形を回転させたような構成は、メッカへの軸と街区のズレを調整する現代のモスクにもありそうなデザインだろう。エントランスを入ってすぐの吹抜けの空間も、ドーム天井の下にリング状の照明が吊り下がり、モスクの室内を連想させる。前回の連載で触れたM+での回顧展でもとりあげられていたが、イスラム的な造形要素を組み込んだ晩年のペイの代表作といえるプロジェクトだ。展示品も国立博物館とは大きく違い、世界各地から収集した優れたイスラム美術のオリジナルを数多く紹介していた。つまり、本格的な美術館なのである。また立地をいかして、屋外に対岸の都市風景を望む、気持ちがよい場所が2カ所、設けられていた。そのうちのひとつは、イスラム庭園の四分庭園を意識したものである。本来は十字の水路によって庭を田の字に分割するが、ここでは反転させ、水庭に十字の通路をつくり、中央にキオスクを置く。20世紀の初頭、石油価格の高騰による急速な経済成長とともに、中東ではアイコン的なオフィス・ビルが林立したことで注目されたが、今度は文化施設の充実を急いでいる。

I.M.ペイ《イスラム美術館》[筆者撮影]

I.M.ペイ《イスラム美術館》[筆者撮影]

I.M.ペイ《イスラム美術館》の内部[筆者撮影]

《イスラム美術館》の庭園[筆者撮影]

《イスラム美術館》の庭園[筆者撮影]

関連レビュー

ドバイ|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2012年10月15日号)