左から、DNP文化振興財団の木戸英行さん、神山俊一さん、三上華代さん[撮影:artscape編集部]

左から、DNP文化振興財団の木戸英行さん、神山俊一さん、三上華代さん[撮影:artscape編集部]

国内外のグラフィックデザインやグラフィックアート文化の発展と、学術研究の振興に貢献することを目的にDNP文化振興財団が2014年度に立ち上げ、毎年募集を行なっている「グラフィック文化に関する学術研究助成」。人文社会科学、自然科学を問わず幅広い学問領域からの研究アプローチを募るプログラムとして、この10年間でおよそ140組への助成を行なってきたといいます。

採択された歴代の研究者や運営陣らが、制作や実践ではなく「研究/リサーチ」の目線から見つめてきたグラフィック文化の姿とは、どのようなものなのでしょうか。本プログラムに携わってきたさまざまな人々の語りを通して、この領域のこれまでとこれからを考える連載「グラフィック文化の探求者たち」、初回は本プログラムを立ち上げ、現在もDNP文化振興財団にて事務局長を務める木戸英行さん、事業企画室の室長・神山俊一さん、同室の三上華代さんにお話を伺いました。(artscape編集部)

企画・取材:artscape編集部、構成:長谷川智祥

作家と研究者の両輪からなるグラフィックデザイン

──まず、 本プログラム「グラフィック文化に関する学術研究助成」のあらましについて教えてください。

木戸英行(以下、木戸)──グラフィックデザインやグラフィック文化、グラフィックアートに関する学術研究の促進を目的に2014年度に設立されました。現在は、A部門とB部門の2部門で構成されており、A部門はグラフィックデザインやグラフィックアート全般をテーマとする学術研究を対象にしています。デザイン、タイポグラフィ、版画、写真に関係するものだけでなく、美術史、デザイン史、美学、芸術学、博物館学、美術教育学、比較文化論、画像工学、技法材料・保存科学、心理学、法学、経済学など幅広く対象領域を開いています。B部門はグラフィック文化に関するアーカイブをテーマとする研究が対象です。グラフィック文化に関係するアーカイブ構築に関わる研究、または既存のアーカイブが所蔵する史資料の調査・分析、整理分類手法やデータモデルの提案といったアーカイブ自体の基礎研究などが該当します。

──どんな人が助成の対象なのでしょうか。また、これまでにどのくらいの応募が集まったのですか。

三上華代(以下、三上)──大学や美術・博物館で研究を行なう個人やグループを対象としていますが、研究機関には所属していない方でも大学の教授などからの推薦があれば応募を受け付けています。助成制度が始まって11年間で延べ655名の応募があり、140件の研究を採択しています。毎年10件強の研究テーマを採択している状況です。助成金は1テーマにつき1年間で最大50万円とし、2年間までの継続が可能です。

──助成プログラムを運営するDNP文化振興財団という組織についても教えてください。

神山俊一(以下、神山)──DNP文化振興財団は、2008年に大日本印刷株式会社(以下、DNP)の創立130周年記念事業のひとつとして設立されました。DNPが培ってきた印刷技術と密接不可分の関係にあるグラフィックデザインやグラフィックアートの芸術性と文化性を人類共通の重要な財産として捉え、それらの普及振興を通して人類の文化の向上・発展に寄与することを目的としています。

──助成活動をはじめ、当財団の事業内容はどのようなものなのでしょうか。

神山──事業内容は大きく分けて5つです。展示事業では、ギンザ・グラフィック・ギャラリーや京都dddギャラリーでの展覧会活動を行なっています。教育普及事業は、世界のグラフィックデザイナーの作品を収録した「gggBooks」などの出版や、展覧会に伴う作家の講演会やトークショーも担当しています。アーカイブ事業は、次世代への継承を目的として、国内外の優れた作品や関連資料の収集や保存を継続的に行なっています。国際交流事業は、国外の大学やギャラリーと連携しながら、グラフィック文化の普及発展に取り組んでいます。これら4つの事業は財団設立当初から行なっているものですが、今回のテーマである助成事業は財団内での5年間に及ぶ協議を経て始動したものになります。

──具体的には、どのような経緯のもと助成事業が始まったのでしょうか。

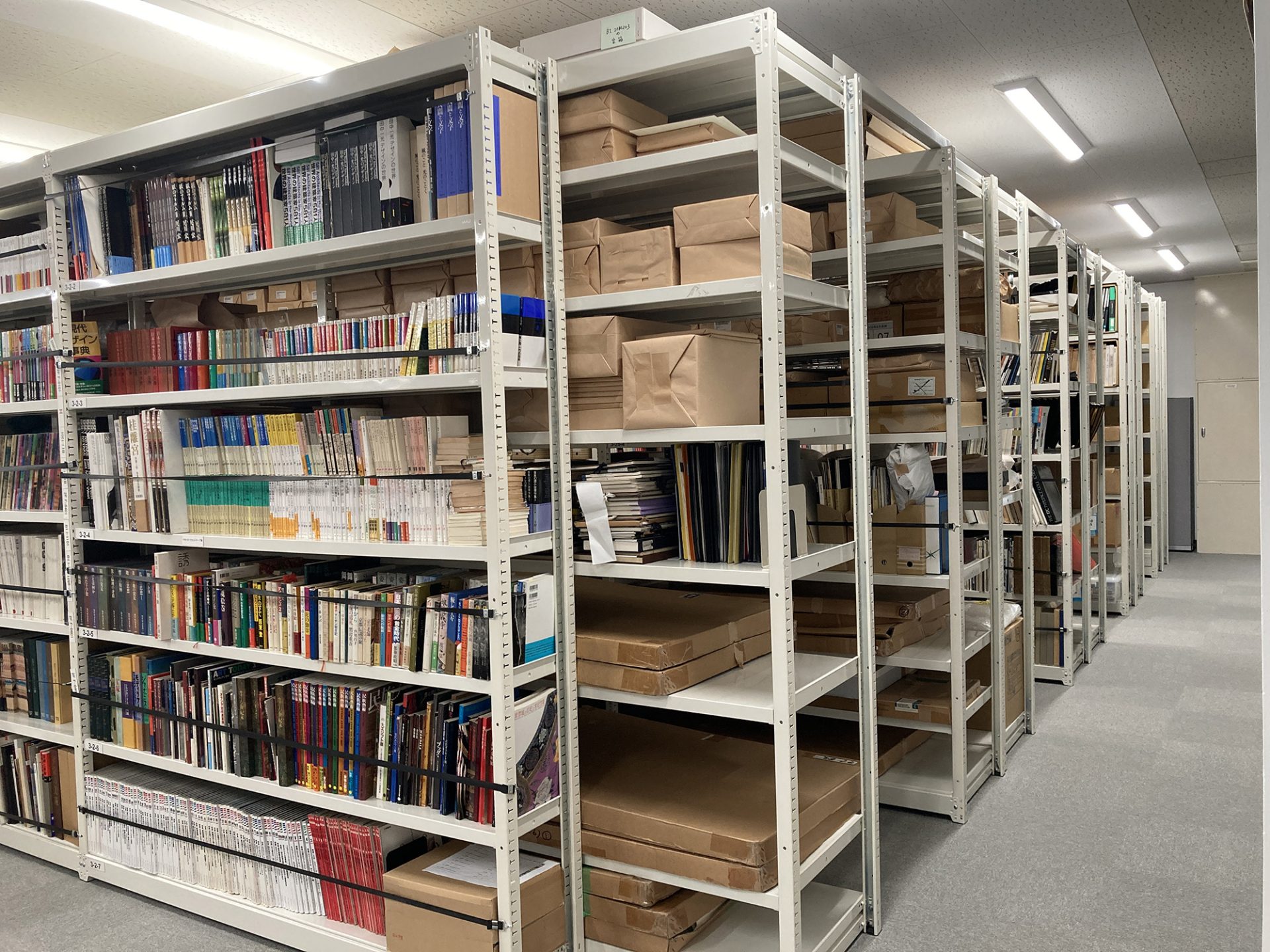

木戸──2002年にグラフィックデザイナーの田中一光(1930年生まれ)さんが亡くなって以降、遺品や資料の管理は、遺族の方々がしばらく続けられていました。その貴重かつ膨大な資料を維持することは、大きい負担でもあります。そこでDNPが、それらの資料を管理・公開していくことを条件に、2008年にすべてを無償で寄付いただいたのです。田中一光さんの作品だけでなく、貴重な蔵書や写真なども含まれていました。資料整理や目録化といった作業と並行して、2023年からは京都にあるDNPの工場の一室に資料を移し、専門家に向けて資料を公開しています。

グラフィックデザイナー・田中一光氏の生前の活動に関連する資料を集めたアーカイブ[写真提供:DNP文化振興財団]

グラフィックデザイナー・田中一光氏の生前の活動に関連する資料を集めたアーカイブ[写真提供:DNP文化振興財団]

田中さんは京都市立芸術大学出身で、京都にゆかりがある方なのです。ただ、それら資料を利活用してもらいたいと思っても、それらを扱う研究者がいないことには未来への継承は始まりません。これら貴重な資料を活用した研究をぜひ行なってもらいたいという想いから、助成プログラムが立ち上がりました。

当プログラムの開始から2018年まで、グラフィックデザイン、グラフィックアート全般をテーマとする学術研究を対象とした「A部門」と並行して募集する「B部門」のテーマを「田中一光に関する研究」としていたのは、そういった経緯によるものです。2019年にはその条件をなくし、グラフィックのアーカイブ全般に関する研究を対象とするようになりました。

──グラフィックデザイナーへの助成ではなく、研究者への助成プログラムであることの理由についても伺いたいです。木戸──日本ではグラフィックデザイナーやクリエイターの養成に比重が置かれていて、この分野における研究者の養成はあまりされてこなかったというアンバランスな状況がしばらく続いてきたと感じています。美術史やデザイン史など大学によっては専門のコースがありますが、海外に比べるとアカデミックなグラフィック研究は十分にされてこなかったのではないかとも。芸術文化が発展していくためには、実際に表現を手がけるアーティストやクリエイターだけでなく、理論的に盛り上げることができる研究者も必要です。そのどちらも欠かせない、車の両輪だろうと思うのです。そういった状況を少しでも改善することに役立ちたいという目的は、立ち上げ当初から掲げられていました。

──現在においてもグラフィックデザインを専門とする研究者は国内では少ないのですか。

木戸──美術史を扱う研究者は多くいますが、デザイン史、それもグラフィック史となると、グッと減るのです。デザイン史において、日本ではインダストリアルデザインや工芸を扱う研究が多く、グラフィックデザインに関して理論的な研究を行なっている人はとても少ない。さらに時代区分においても、バウハウスあたりまでの研究はある程度行なわれているのに対して、戦後・20世紀後半を扱う研究者はほとんどいないのが現状です。そういった手薄とも言える領域を支援することも、助成の意義のひとつです。

毎年発行している研究助成紀要[撮影:artscape編集部]

毎年発行している研究助成紀要[撮影:artscape編集部]

10年間の活動から見えてきた変化

──10年間の助成プログラムを振り返るなかで、国内外を通して、応募者に対して変化を感じるところはありましたか。

三上──規模という観点においては正直なところ、応募者が年々増えているということはなく、横ばいというかたちです。そのなかでも、設立当初から一定数、海外の研究者から応募をいただいています。立ち上げ当初は欧米圏や中国の方、日本への留学者を含む韓国の方などからの応募が多かったのですが、最近は南アジアや東南アジアからの応募が増えました。また、研究テーマにも変化があり、日本のグラフィックデザインやグラフィック文化を研究テーマにする海外研究者は減ってきているように感じます。自国のグラフィック文化や、日本を含むアジア全体のグラフィック研究といったものが多くなりました。田中一光アーカイブの活用という立ち上げ当初の意図は薄れつつありますが、この傾向をポジティブなものとして、われわれの助成プログラムが国際的に認知されてきている兆しとして受け止めています。

──人文社会科学や自然科学を問わず、幅広い学問領域からの応募を受け付けているということですが、どのようなアプローチの研究が寄せられているのでしょうか。

三上──募集対象を「グラフィック全般」と広く掲げているためか、プログラムの立ち上げ当初に想定していた美術史やデザイン史といったオーソドックスな研究の応募は意外にも少なかった印象です。最近は減りましたが、認知心理学系や脳科学といった視点からのグラフィック研究や著作権関連をテーマにした法学関連の応募もありました。時代の変化を反映してか、グラフィックの概念の捉え方がどんどん広くなっています。近年では写真や映画をテーマにしたものはよく寄せられますし、昨年にはバーチャルリアリティ関連の研究が採択されるなどより広がりを感じます。

木戸──若い世代の人文学系の研究者のあいだでは、グラフィックというよりも写真や映像に興味をもつ方が増えているのだろうということを、応募の傾向から感じています。

神山──一方、浮世絵などの古典的な版画芸術についての研究もこれまで一定数応募・採択されてきました。ただ浮世絵はすでにさまざまな場で研究・調査されてきたテーマということもあって、やや新規性に欠けてしまうという側面があります。また明治以降の版画や、それらを含めた印刷文化史のような、近代のグラフィック芸術・文化に関する研究の採択もあります。

木戸──医療機関で患者向けに情報提供を行なうときに用いられるようなメディカルイラスト、教科書に掲載されるイラスト、授業で使われる掛図(地図や絵などを掛け軸のようにしたもの)といった、実用的なグラフィックをテーマにした研究もありますね。

──審査のプロセスについて教えてください。

三上──毎年4月に募集を始め、書類による一次審査を行ないます。研究計画書といった申請書類を提出してもらい、審査委員が評価をします。現在の審査委員は7名です。研究の新規性、意義・重要性、研究計画の妥当性という3つの観点に基づく評価を点数化し、集計します。二次審査は実際に審査委員が一堂に会し、それら3つの観点を満たしているかどうかを改めて議論します。そこから、10〜13件の採択者が決まっていくという流れです。

神山──二次審査の評価は、一次審査での点数をそのまま引き継ぐものではありません。一次審査の評点でいわゆる足切りのようなことはせず、ときにはゼロベースで議論を始めて最終的な評価を行ないます。一次審査で点数が高くなかったとしても、二次審査での協議のなかで研究の意義や魅力が見出されて採択が決まるということもあります。

木戸──審査委員の方々にも専門分野がそれぞれありますから、意見が割れることは多々ありますね。

グラフィック研究の展望

──応募を検討している研究者へは、どのような期待を抱いていますか。

三上──共同研究というかたちでの研究のしかたがもっと盛んになることで、新しい知が生まれるのではないでしょうか。グラフィックデザインという分野は経済にも文化にも、さまざまな場面につながるものです。研究者同士、また研究者と企業といった「タッグ」による研究があっても良いのではないかと思っています。せっかく「グラフィック全般」という広いテーマで募集をしているので、グラフィックを起点とした学際的な研究、領域そのものを拡張するようなアプローチに出会いたいとも思います。

木戸──先述の通り、戦後のグラフィックデザイン文化を真正面から取り上げた研究はまだまだ少ないので、田中一光アーカイブの活用という意味でも、「王道」とも言える研究はこれからも歓迎します。

三上──われわれが管理するデザインアーカイブには、1960年代から90年代のポスターがたくさんあります。それらの資料を活かすことのできる研究者が応募してくださったら、嬉しいですね。

神山──1960年代以降ということでいえば、同時代の版画をテーマにした研究はまだそれほど多くないので、個人的にはそれらが増えることを期待しています。

──最後に、応募者へのメッセージをお願いします。

木戸──プログラムが掲げている通り、われわれはグラフィックを入り口とした幅広い研究アプローチを募っています。細かな制限を設けているわけではないので、ある種の親近感をもって、エントリーしていただきたいと考えています。

神山──そうですね。ご自身の研究テーマとの距離感を迷われても、まずは応募していただければと思います。

三上──年齢制限も、性別や国籍といった縛りもありません。どなたにもチャンスはあります。ぜひ応募してみてください。

(2025年3月、DNP銀座ビルにて取材)

◆2025年グラフィック文化に関する学術研究助成募集について、詳しくはこちらをご参照ください(申請期間:2025年4月1日~6月16日)。

「グラフィック文化に関する学術研究助成」オンライン説明会(オリエンテーション)

日時:2025年5月9日(金)17:00~17:30

※終了時間は前後する場合があります。

実施形式:オンライン会議(ZOOM)

主な説明内容:

・グラフィック文化に関する学術研究助成プログラムについて

・2025年度募集について

・申請上の留意点(助成金の使途、採択基準など)

・申請システムの操作方法

・質疑応答

対象者:研究推進業務担当者、申請を検討している方

お申し込み方法:以下のURLよりお申し込みをお願いいたします。

https://www.dnpfcp.jp/CGI/gallery/event/form.cgi?eventid=259