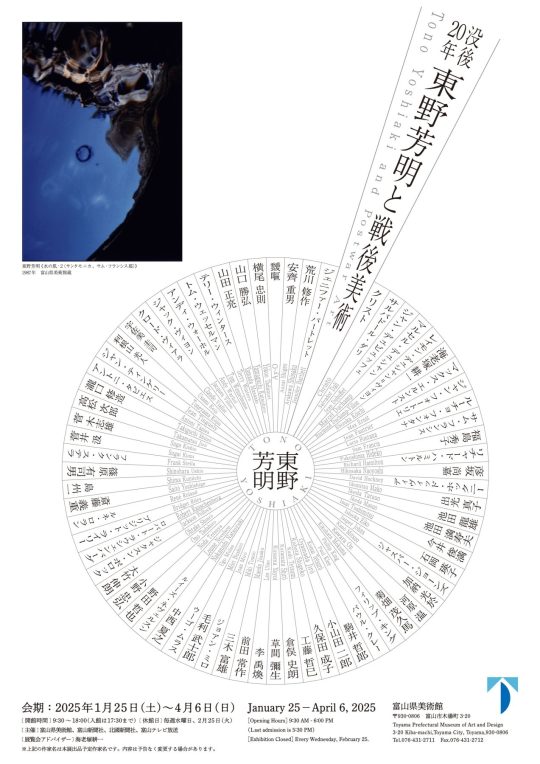

会期:2025/1/25~2025/4/6

会場:富山県美術館[富山県]

公式サイト:https://tad-toyama.jp/exhibition-event/18872

富山県美術館で東野芳明の美術評論家としての歩みを紹介する展示「没後20年 東野芳明と戦後美術」が開催された。

というのは、公式サイトに書かれていたテキストのほぼ抜粋で、そこで東野はひとまず「美術評論家」と記されている。しかし東野自身は、自分は評論家ではなく批評家であると言っていた、と磯崎新は書いている★1。評論家は理屈を述べる人物で、批評家はモノの良し悪しを見分けられる人だと東野は述べ、そして彼は評論家ではなかったゆえに瀧口修造の仕事を継げなかったと磯崎に評される人物に焦点を当てた展覧会である。

実際、東野芳明という人物は何者だったのか。戦後美術の調べものをしていると彼の名前はあちこちに出没する。「反芸術シンポでノイズマイクを使って顰蹙を買った人」、「『なにかいってくれ いま さがす』にモニターを使って生出演した人」、「蛍光菊展のセレクター」、「精神生理学研究所16拠点における1つを東野研究所として担った人」、「69年のパリ青年ビエンナーレに中平卓馬を招聘した人」、「ビデオひろばの命名者でありメンバー」、「多摩美術大学に芸術学科を作った人」などなど。本展はこのような枝葉が生える軸となる東野の活動を紹介し、さらなる枝葉的断片を茂らせてくれるような展覧会だった。

会場には東野の7冊の著作が点在式に置かれている。自由に閲覧できるそれらは章立てに組み込まれ、時系列に沿って東野の思考と軌跡を追う構成になっている。『グロッタの画家』(1957)、『パスポート・NO.328309』(1962)、『現代美術 ポロック以後』(1965)、『アメリカ「虚像培養国誌」』(1968)、『マルセル・デュシャン』(1977)、『つくり手たちとの時間──現代芸術の冒険』(1984)、『曖昧な水 レオナルド・アリス・ビートルズ』(1980)。それらの著作に関連して東野が論じてきた美術家の作品が並び、抜粋した東野の言葉とともに鑑賞できるようになっていた。

ジャスパー・ジョーンズやロバート・ラウシェンバーグといった国際的なアーティストの作品を富山県美術館が自館の収蔵品から展覧できたのは、東野芳明と美術館とのつながりにあるという。国内外の作家と積極的に交流した東野は自身も作品を所有し、それらを富山県美術館が購入したこと、また東野は1981年から富山県美の前身にあたる富山近美の収蔵美術品選定委員を務めたことから、東野が重視した作品が集まっていたのだろう。その上でなおと借り出された作品として山口勝弘の「Cの関係」シリーズから《港 No.2》が愛知県美術館、島州一《吃水線/面》が宇都宮美術館から出品され、文字ばかりで追ってきた作品が眼前に広がり、圧巻だった。それらは東野が関わった展覧会に由来する作品として招集されたものである。

「没後20年 東野芳明と戦後美術」展会場風景[筆者撮影]

東野芳明は展覧会やシンポジウムを積極的に企画し、自らの思考を深める実践者だった。本展では東野が関わった展覧会として、公開討論会「『反芸術』是か非か」が開催された「ヤング・セブン展」(1964年1月30日〜2月15日)、彫刻と建築における色彩への問いから着想された「色彩と空間展」(1966年9月26日〜10月13日)、エンバイラメントの会のメンバーとして東野が展覧会趣旨を執筆した「空間から環境へ」展(1966年11月11日〜11月16日)の広報物が出品されていた。

「没後20年 東野芳明と戦後美術」展会場風景[筆者撮影]

詩人で研究者の松井茂はこれら3つの展示が、それぞれ東野が提唱した「反芸術」「発注芸術」「環境芸術」を理論化するマッチポンプ的なものであったこと、また彼が実際に多くのイベントでパフォーマンスに参加したことから、東野芳明という人物のパフォーマティブな性質に注目している★2。東野の企画には参照元があり、それを秘匿しないところも彼らしさのひとつといえるだろう★3。

東野と並んで御三家と呼ばれた同時代の批評家、中原祐介と針生一郎もいくつも展覧会を手がけたが、東野の実践力には異質さがある。東野は彼らとではなく、音楽家の武満徹、詩人の大岡信とを合わせた自分を「瀧口幼稚園の一期生」と紹介してもいる★4。本展には東野自身の作品として、デュシャンの「グリーン・ボックス」にある指示書きを実行したシルクスクリーン作品《氷鋏みをレディメードとして買い求める》や、水をテーマにした写真作品も出品されていた。それらの作品からは、考えることと作ることに隔たりを持たなかった東野の姿勢が窺える。そうした姿勢は本展の第3章で紹介されたヤング・セブン展の初日に開催された公開討論においても見つけられる。東野は登壇者に針生一郎を招きながら、自分はというと奥山重之助と一柳慧による「電子音響破壊機」マイクを用いて、何を話しているか分からない前説を述べてコミュニケーションの一方向性を呈するというパフォーマンスに興じている★5。それは一柳慧によれば「言葉を絶対的なものとする批評家在来の概念を突き崩す」目論みだったという★6。「反芸術」という定義の不確かな言葉を頼りに芸術というものの枠組みを問い直す場で、東野は自身の領域である批評に対して「反批評」的な取り組みをしていたといえる。

本展の最終章は、瀧口修造の故郷である富山県の美術文化の発展に、瀧口に代わって東野が関わることになった経緯を紹介している。そこでもコレクション形成の助言や芸術祭の実行委員を務めるなど、80年代の富山における現代美術の基盤構築に貢献した過程が資料によって伝わってくる。

1967年から多摩美術大学の講師となった東野は81年に同学に芸術学科を発足させる。観衆論をたびたび執筆した彼は、作品を見るというフィールドにおいても後進を巻き込んで場を生成することに尽力していった。学生に作品の記録写真を撮るように促した点も、細かいながら重要な功績である★7。

東野芳明の活動を振り返ると、アメリカの現代美術の動向を等身大の出来事として伝えることを皮切りに、日本の現代美術を活性化させるためのプロデューサーやオーガナイザーとしての役割を多く果たしてきたことがわかる。それは美術における批評家の姿を問い、彼自身の好奇心の赴くままに日本美術の場を隆盛させることへの熱意の結果のように思われる。富山県美術館のほかに多摩美術大学アートアーカイヴセンターに受け継がれたという東野芳明が残した資料群は、次世代を鼓舞する糧として役立ち続けることだろう。

鑑賞日:2025/03/20(木・祝)

★1──磯崎新「反回想『おれは評論家じゃなくて批評家なんだ』といった東野芳明のことを思い出してみた」松井茂、伊村靖子編『虚像の時代 東野芳明美術批評選』河出書房新社、2013、311頁

★2──松井茂「再読、虚像培養批評家・東野芳明」松井茂、伊村靖子編『虚像の時代 東野芳明美術批評選』、河出書房新社、2013

★3──「公開討論会『反芸術』是か非か」は1962年にMoMAで開かれたという「『ポップ・アート』是か非か」(『日本読書新聞』、日本読書新聞社、1964年1月20日)、「色彩と空間展」は66年にニューヨークで開催された「プライマリー・ストラクチャー」展(『美術手帖』、美術出版社、1966年12月)、「ラウシェンバーグへの公開質問会」(1964年11月28日)でも用いられた「電子音響破壊機」は4つの講演が同時進行する草月のイベント「われわれはどこへ行くのか? そして、われわれは何をしているのか」(『音楽芸術』、音楽之友社、1964年5月)が参照元だという。すべて『虚像の時代 東野芳明美術批評選』に再録されている。

★4──『没後20年 東野芳明と戦後美術』富山県美術館、2025、122頁

★5──東野芳明「さようなら読売アンデパンダン」『美術手帖(特集=新鑑賞読本 美術入門)』美術出版社、1964/『虚像の時代 東野芳明美術批評選』河出書房新社、2013、再録

★6──一柳慧「美術界展望氏へ」『みづゑ』、美術出版社、1964

★7──『没後20年 東野芳明と戦後美術』富山県美術館、2025、91頁