会期:2025/04/18~2025/05/18

会場:瑞雲庵[京都府]

公式サイト:https://www.n-foundation.or.jp/exhibitions/2025-a-story-of-speed

京都・瑞雲庵で映像作品を主とする展覧会「スピードの物語」が開催された。本展は西枝財団の助成を受け、メディアアートを専門とするインディペンデント・キュレーター、カジェタノ・リモルテによって主催された。

川田喜久治の写真からトモトシのパフォーマンス動画までを含む本展は、小津安二郎の2本の映画から着想を得たという。小津の『晩春』(1949)と『東京物語』(1953)で描かれる風景はアメリカ占領後の日本で起こった急速な変化を表象し、そうした日本社会をめぐる加速度的な変容はシネマ58や川田喜久治のドキュメントにも見られると、会場で配布された展覧会趣旨に記されている。彼らの作品を基点に、戦後から現在へとつながる日本の消費社会や資本主義のシステムを再考する作品を展覧する試みとなっている。小津、シネマ58、川田に加えて、荒木悠、原田裕規、高山明、瀧健太郎、トモトシ、津田道子、八島良子が映像作品を、カワニシユウキ、ユ・ソラが記録にまつわる立体作品を出品していた。

「スピードの物語」展会場風景[筆者撮影]

入り口すぐの広間に、二つのブラウン管モニタが背中合わせで置かれ、それぞれに『晩春』と『東京物語』のスチルが表示されている。『晩春』のモニタは、画面右手を大きくコカ・コーラの看板が埋め、その背景になだらかな海岸が広がるなか、二人の人物が看板のほうへと自転車を漕いでくる様子を映している。

政治や企業が風景を変容させることに対する風景論的な批判精神は、トモトシの作品に見ることができる。《渋谷をストライキする》(2023)は、東急株式会社が主導する渋谷駅の再開発によって宮益坂付近に出現した立方体を舞台に進展する★1。高さ3メートルほどのブロック状の物体は四方の1面だけがエレベーター21番の出入口として活用され、他3面は簡素なコンクリート材による壁面で、上面は平である。その上面である屋上にトモトシが梯子をかけて登り、悠々自適に過ごし、警察に撤収を余儀なくされるまでの出来事を映像として記録している。作家は一連の行為を通じて、消費を促す土地で購買をせずにのんびりすること、東急株式会社が想定しない渋谷駅の使い方をすることで「渋谷をストライキ」している。警察による撤収要請が「東急の私有地への無断侵入」や「渋谷駅利用者(トモトシ含む)の安全性配慮」なのかは不明だが、企業が改変した渋谷駅の風景を舞台に、駅という半公共的な場所の空きスペースにおいて個人が受ける行動制限の様子が記録されている。

梯子を使って屋上へと到達する《渋谷をストライキする》は、蔵の階段に設置されたモニタで上映されていた。出品作はいずれも作品の内容と瑞雲庵の環境や鑑賞しやすさへの配慮がなされていた。とくに瀧健太郎の《リヴィング・イン・ザ・ボックス》(2007-2022)は、映像における身体収蔵ボックスと蔵内の仕切られた壁面との調和や音の反響など、蔵の空間に適合したものだった。

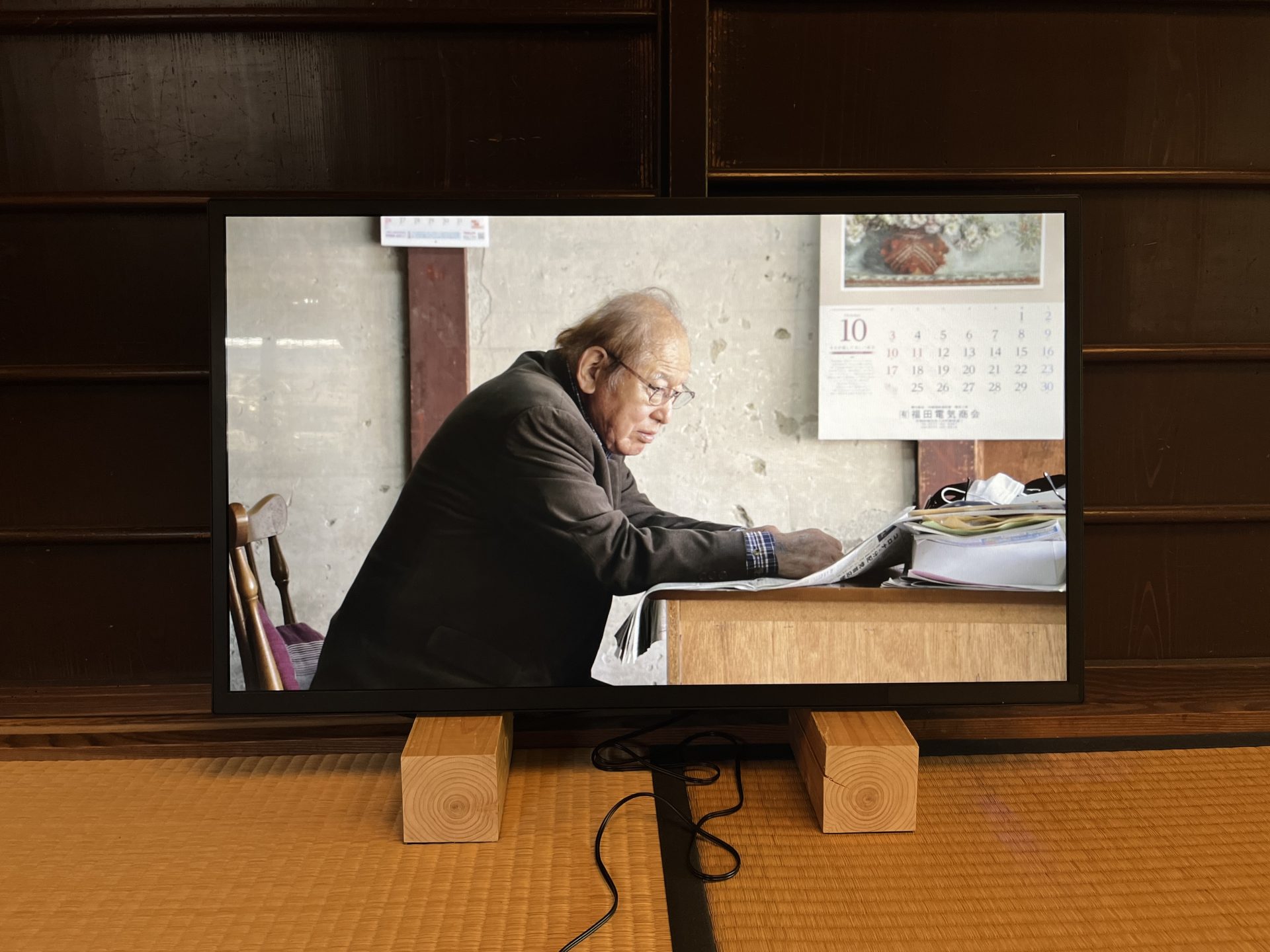

「スピードの物語」展会場風景[筆者撮影]

また荒木悠による《tempo》(2022)が印象深かった。本作は、ほとんど静止画と見紛うほどに動かない老齢男性が新聞を読む姿から始まる。男性が営む野菜販売所には大きなモニターがひとつ設置され、そこには尻尾を糸に繋がれて吊り下げられているニホントカゲの姿が映っている★2★3。そうしたモニタが置かれた販売所に訪れる客とのやり取り、店主と思われる男性の様子、トカゲに近づく蜘蛛などが、映像としてまとめられている。

店内のモニタに映されているトカゲは、店舗のすぐ外でリアルタイム撮影されているものに見える(が、違うかもしれない)。映像はときどきそちらのカメラに切り替わり、店主が近づいた振動に反応するトカゲの様子も映される。トカゲの身に起きている状況をどのように受け取るか戸惑うが、本作が持つ多層的な時間はまさしく展覧会のテーマ「スピードの物語」に対する視座として機能している。店内や、そのすぐ外で流れる時間が、モニタや編集によって分割されながら、店内に置かれた振り子時計、店主の日々の過ごし方といった、複数の時間のイメージとともに再構成されている。それは加速度的でも一義的でもない時間のイメージとして受け取ることができる。

本作は、会場の玄関でトカゲさながらに吊り下げられたモニタで上映されている《蜥蜴と蜘蛛》(2021)を、京都の南丹市で展示したときの記録映像を編集したものだそうだ★4。一つひとつのショットの強度と心地よさと緊張感のバランスが凄まじい。とくに店主の八木悟氏が新聞を読む姿が忘れられない。固定カメラで捉えられた店内、そのフレームの中心部に男性は座っている。店の前を横切る車によって変化する店内の光、凸凹した排水路を車が通り過ぎる際の音の遠近、蛍光灯のノイズといったものが店主が過ごす空間にささやかなざわめきを与えている。もう閉店してしまった京都・八木町の野菜店の場所の記録としても、強く魅了されるものだった。

鑑賞日:2025/05/12(月)

★1──https://tomotosi.com/striking-shibuya-detail/

★2──ニホントカゲは緊急時に尻尾の自切を行なうが、それがこのような状態から可能かわからないため、鑑賞中ずっと不穏な緊張感がつきまとう。また、このトカゲは人為的に尻尾を縛られたのではなく、蜘蛛の巣にかかったものだと「ARToVILLA」に記載されている。https://artovilla.jp/articles/sideb-19_yu-araki_2.html

★3──京都を含む関西地方ではニホントカゲとニホンカナヘビを「カナヘビ」と総称した時期があり、本作に登場する買物客の女性はモニターに映るニホントカゲを「カナヘビ」と呼んでいる。彼女はほとんど動かないニホントカゲが静止画でないことに気づいた際、「動画になっとるやん!」と発する。彼女の言葉によってもニホントカゲと店主における不動という相似が強調されるが、それをどのように捉えたらよいのか。ここでも不穏さとユーモアの雰囲気が高められている。

★4──https://www.instagram.com/p/Cj9IptRyK5D/?igshid=YmMyMTA2M2Y=