会期:2025/04/29~2025/05/11

会場:京都写真美術館 ギャラリー・ジャパネスク[京都府]

公式サイト:https://kyoto-muse.jp/exhibition/182090

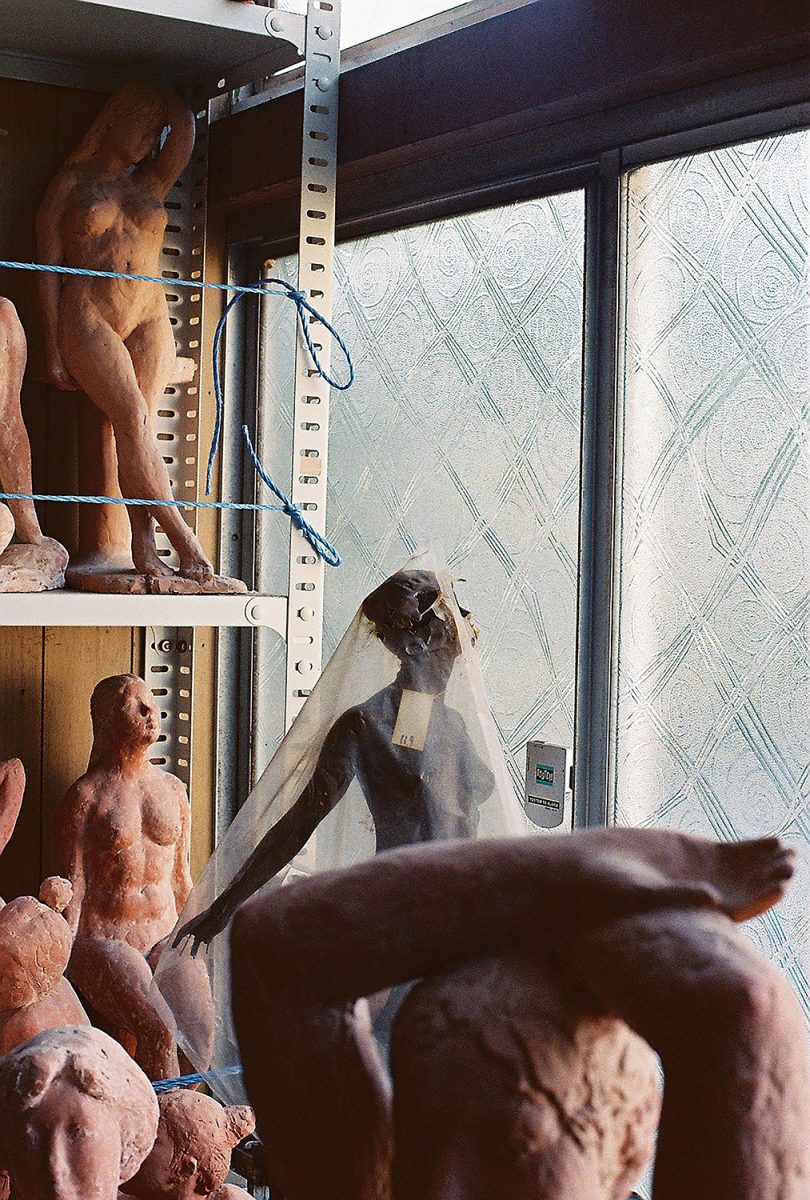

時の止まった静謐なアトリエと、生命力あふれる植物が繁茂する屋外。2つの対照的な空間に佇むのが、無数の女性の裸体彫刻だ。

ペインターである戸田沙也加は、元々絵画制作の資料として写真を撮影していたが、近年は写真作品も発表している。本展は、ある物故作家のアトリエを訪れた際、おびただしい数のテラコッタの裸婦像で埋め尽くされていることに衝撃を受けた戸田が、行政の区画整理でアトリエが解体されるまでの5年間、アトリエに通って撮影した写真で構成された。

アトリエや庭に遺された無数の裸婦の具象彫刻は、近代の明治期に「美術」の概念やアカデミックな制度を欧米から受容し、「裸婦=美の基準」とされた時代があったことの証言である。戸田の写真は、女性の裸体が一方的に男性の眼差しの対象とされ、モノとして物象化されてきたことを語る無言の証言者たちを、冷静かつ明晰な視線で捉える。それは、被写体となった生身の人間に流れる時間を凍結させると同時に、人形や死体を生きた人間のように撮影することで逆説的に生命を与えるという、写真がもつ両義性や魔術的作用と共犯しながら、束縛と解放、裸婦像と生身のモデル、匿名性と固有性、時間の停止と変化、女性と自然といった二項関係を静かに解体していく。

戸田沙也加《Voice of Silence #11》

縁側のような空間に並んで座り、降り注ぐ陽の光を浴びながら、光が射し込んでくる「アトリエの外」に待ち焦がれるような眼差しを向ける2体の裸婦像。窓際の室内に置かれた裸婦像たちも、昭和のレトロなすりガラスの窓の方へ顔を向け、「窓の外」を、「解放」される日を待ち望んでいるように見える。一方、彼女たちの身体には、落下防止や固定のための紐が結び付けられ、結界のようなロープが張られ、いまだに「拘束」状態にあることを示す。

戸田沙也加《Voice of Silence #6》

戸田沙也加《Voice of Silence #23》

戸田沙也加《Voice of Silence #23》

ここで、写真史的な視点から俯瞰すると、例えば、19世紀半ばから20世紀初頭にかけて、死後間もない故人を生きているように演出して撮影し、生きた証として留める「死後記念写真」や、ヘンリー8世の王妃や昭和天皇など歴史上の人物の精巧な蝋人形を「モノクロの肖像写真」に擬態させて撮った杉本博司の「ポートレート」シリーズのように、「生身の人間/人形や死体」「生命/非生命」の境界を撹乱する写真の魔術的な作用は、無名のヴァナキュラー写真か作家の作品かを問わず、戦略的に使用されてきた。戸田の写真もまた、「裸婦像」という人の形をした存在を、「解放」への強い意思を持つ生きた人間であるかのように撮ることで、彫像に生命を与え直す。それは同時に、裸婦像が一体ずつ顔つきや体形が異なり、生身のモデルを元に制作されたと推測されることから、「女」「裸婦」という抽象化された存在を、それぞれ

また、アトリエ内に置かれた裸婦像に加え、屋外の庭に置かれた光景を捉えた戸田の写真は、「女性と自然の親和性」という西欧美術の規範やジェンダーのヒエラルキー構造を、「時間の流れる場」においてまさに解体していく点で重要だ。時の止まったアトリエの室内とは対照的に、屋外の庭では、生い茂る植物が裸婦像を取り囲む。その光景は一見すると、例えばタヒチの女性のヌードを「素朴で原始的で豊かな自然」とともに描いたゴーギャンのように、文明/自然、理性/感性、精神/肉体というヒエラルキーを、男性/女性というジェンダーにも当てはめた西洋美術の規範をなぞり、「自然のなかの裸婦像」を再生産しているようにも見える。だが、戸田の写真は、さまざまな両義性をはらむことで、美とジェンダーの規範に対する抵抗を示している。アトリエの外、すなわち「裸婦=美の基準」に閉じ込められていた時代の外への、文字通りの解放であること。同時に、野ざらしになった裸婦像は、打ち捨てられた規範の象徴でもある。そして、生い茂る緑の植物は、成長、変化、不可逆的に流れる時間の象徴であり、「自然のなかの裸婦像」をまさに「過去の遺物」として提示するのだ。

戸田沙也加《Voice of Silence #22》

鑑賞日:2025/05/11(日)