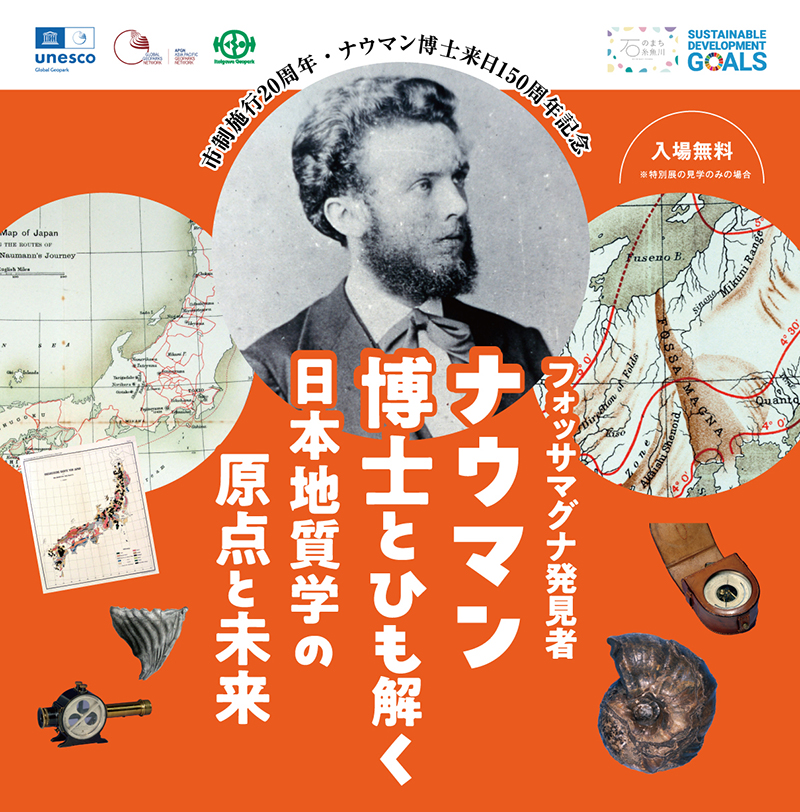

会期:2025/05/10~2025/07/06[企画展]

会場:フォッサマグナミュージアム[新潟県]

公式サイト:https://fmm.geo-itoigawa.com/blog/naumann-150th/

フォッサマグナは、ラテン語で“大きな溝”という意味です。日本全国を調査したナウマン博士によって発見され、名づけられました。これは、空からみて分かるような地形の溝ではなく、大地をつくる地層を調べることで見えてくる地質の溝です。

(表題の企画展の展示パネル「フォッサマグナと糸静線」より)

新潟県糸魚川市、姫川が日本海へ流れ出る下流域にフォッサマグナミュージアムは位置する。館名になっているとおり、ここではフォッサマグナを切り口に日本列島の成り立ちや、古代から現在に至るまでの地質学的な変化、一帯で採れる翡翠を中心とした鉱石の解説が行なわれている。館は、ユネスコ世界ジオパークに認定された一帯に含まれており、糸魚川の各地に重要な観測対象が残されている。

常設展は、糸魚川周辺でよく知られる翡翠の展示から始まり、鉱石の成立過程や特質をフックに地球の歴史を辿るよう展開していく。翡翠はいまや新潟県のシンボルストーンであるが、糸魚川の市民にとっては長年親しまれたものだ。大型の翡翠は保護対象だが、握れる程度の大きさのものは採集が許可されており、河口部や川沿いでの翡翠採集は現在に至るまでよく行なわれているようだ。採集した鉱石の鑑定を学芸員たちが担っており、筆者が訪問した日曜の朝も、開館と同時に老若男女が何名も並び、鑑定を待っていた。

常設展は石の展示の後は古代から現代に至るまで、時系列に一帯の変化を追っていく。アジア大陸から分離し、現在の列島の形になるまでの変化がフォッサマグナには残されている。糸魚川と静岡を結ぶラインがフォッサマグナの西側で、柏崎と千葉を結ぶライン、そこへ斜めにつながる新発田と小出を結ぶラインの連続が東側にあたる。本州が「くの字」に折れ曲がった一帯がフォッサマグナなのであり、地質学的には、西側の糸魚川―静岡構造線を境に西日本と東日本と分けられる★1。ここ糸魚川において時系列に地質変化を見ていくことは、のちに現われる人類の地政学的な思考の以前に、ただ即物的な変化のなかでどのようにこの土地の形が現われたのかを知るということである。「裂ける(2000万年前)」はアジア大陸からの分離、「拡がる(1500万年前)」はフォッサマグナ部分の分断と海峡化、「埋まる(200万年前)」は堆積の過程を示す。こうしたパネルを通じて、現在はひと連なりの弓型に見えるこの島は、目に見える形だけでは判断のつかない変化の過程があるということがよくわかる。

ところで『朗讀詩集 地理の書』(大政翼賛会文化部編、1941[初版])に納められた高村光太郎の詩「地理の書」(1938)は、日本列島の形質をこのように詠む。

深い日本海溝に沈む赤粘土を壓して/九千米突の絶壁にのしかかる日本島こそ/あやふくアジヤの最後を支へる。/崑崙は一度海に没して又筑紫に上る。/両手をひろげて大陸の没落を救ふもの/日本南北の両彎は百本の杭となり/そのまん中の

編集部による解説はこのように続く。

これは日本列島の地理地形の説明にことよせて、われわれ民族の性格と運命と決意をうたつた詩であります。地質地形の術語は中學校程度のものに限つて使用してあります。(中略)日本が太平洋に面するアジヤの最東端に在ることの意味を思ひめぐらしてみませう。

戦争協力の詩作を多数行ない、晩年までその反省を語った高村光太郎のこの詩は、日中戦争の開始、国家総動員法の発令と同じ頃に発表され、本書はアジア太平洋戦争の開始直前に出版されている。体制強化のために設けられた大政翼賛会の下部組織から出版されていること、解説内容からもどのような狙いをもってこの詩が発表されているかは想像に難くない。

フォッサマグナを中心とした日本列島の成立過程を振り返ると、高村の詩の内容が地質学的な実態から離れていることはよくわかる。「両手をひろげて大陸の没落を救ふもの」「大陸の横壓力で隆起した日本灣が/今大陸を支へる」といった描写は、大東亜共栄圏の構想や、諸外国との戦争や植民地化が、日本列島の形から正当化されようとしている。

ある形や表象に対して意味を見出し、解釈や分析を試みることを私は否定しない。文化は、観察、そして鑑賞から始まるものだ。だが、それがプロパガンダと化したり、他者を抑圧する力を正当化するものになるべきではない。それ自体は意味を持たない形質や現象に対して人が意味を付与しているとき、なぜ、これは、そのように語られているのか? と、私たちは慎重に考えるべきだろう★2。

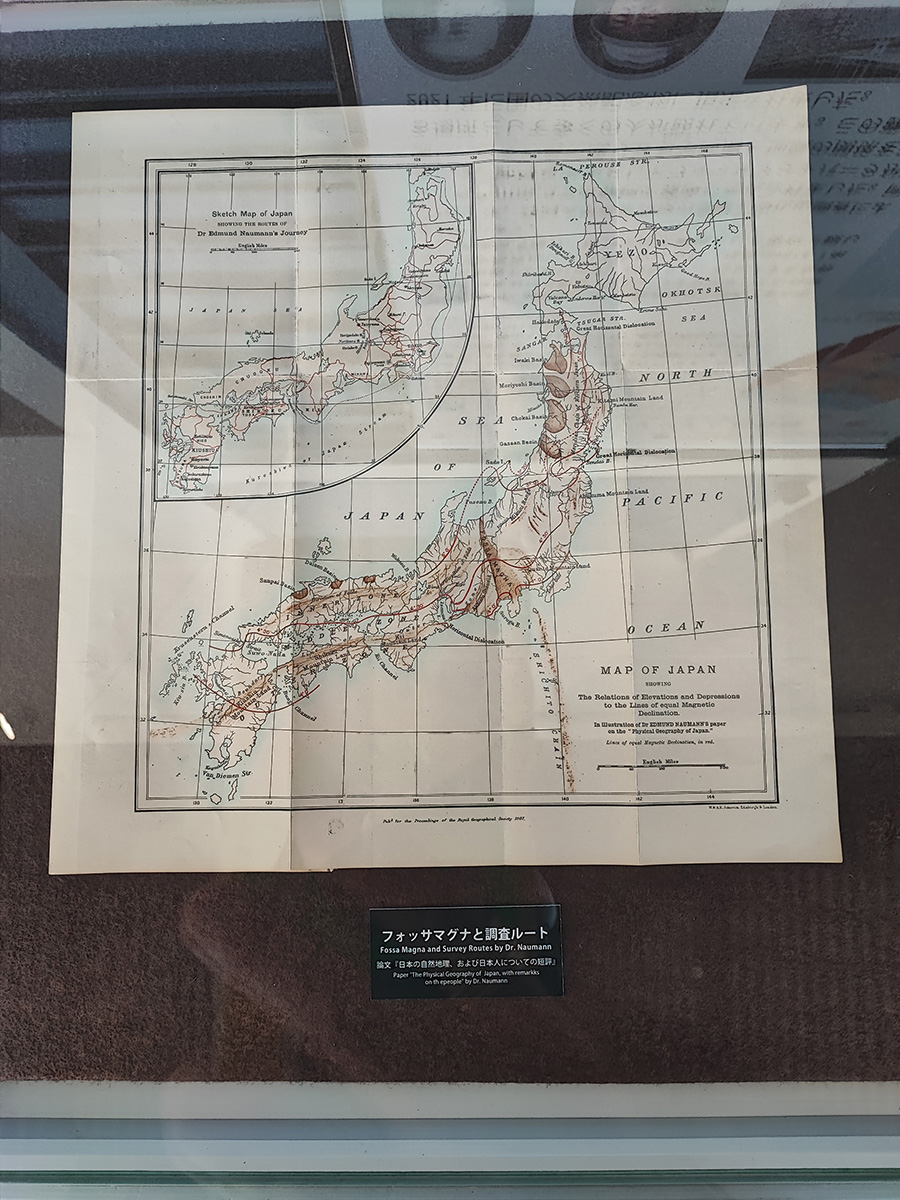

ナウマンの調査内容の概略と、調査経路を合わせて示す図版[筆者撮影]

フォッサマグナの発見者であるハインリッヒ・エドマント・ナウマン(1854-1927)は、約10年間の日本滞在を通じて、フォッサマグナをはじめとする地質学の重要な発見を多く残した。企画展「フォッサマグナ発見者ナウマン博士とひも解く日本地質学の原点と未来」では小規模ではあるものの、ナウマン博士の日本滞在時の調査を時系列に追い、フォッサマグナに限らない、日本列島に対するさまざまな切り口が示される。ナウマンの論文「日本の自然地理、および日本人についての短評」に納められている図版(1887)で、フォッサマグナなどの特徴的な地形が、ナウマン自身の調査ルートと共に記載されていることにも注目したい。(展示はされていないが)関連する論文においては、四季折々の描写や調査先の各地の記述、出会った人々についての観察、社会風俗や政治状況についての見解が、連続的に記されている。この図には、ただ経過と発見が記されているが、このような土地の成り立ちと、その上で現在起きている人々の振る舞いや社会への関心は連続したところにある★3。ナウマン自身は、こうした形質そのものに何かの意味を見出す作業は行なっていない。だが、具体的な名前は記されていないものの、彼の調査には現在の東京大学の学生が複数名同行していたことが紹介されており、学生たちとの対話を通じて、この土地の形質がいかにそこに暮らす人々と関係しているかを考えていたであろうことは論文からも想像できる。長大すぎる時間経過を前にして、そこに人がいて観察し、考えたという事実も残されていることに勇気づけられる。また同時に、緊張感のある記録だとも思う。

こうしたナウマンの足跡と合わせて考えたい、もうひとつの展示物を最後に紹介したい。

常設展には、ナウマン以降の時代の地質学者やフィールドワークの実践者が何組も紹介されている。そこで、

博物館で人間を考えるとはどういうことか、糸魚川に来て初めてわかったように思う。

フォッサマグナミュージアムは河床から少し上がった地点にある。左右の山並みが南へ向かってずっと続いていくのがわかる。写真右側、つまり西側の山脈が糸魚川―静岡構造線の一部をなしている[筆者撮影]

フォッサマグナミュージアムは河床から少し上がった地点にある。左右の山並みが南へ向かってずっと続いていくのがわかる。写真右側、つまり西側の山脈が糸魚川―静岡構造線の一部をなしている[筆者撮影]

★1──行政や通信、さまざまな分野で東日本/西日本という区分があるが、この構造線がつねに参照されるわけではない。しかし、フォッサマグナそのものは目で見てわかる溝ではないが、構造線自体は急峻な山脈として類する連なりが見えてくるため、かつての藩、現在の行政区分にも影響しただろう。ナウマン博士がフォッサマグナを「発見」したのも、糸魚川―静岡構造線に連なる南アルプス・赤石山脈の眺めがきっかけとなっている。

★2──高木彰彦『日本における地政学の受容と展開』のレビューでも記したように、現在の世界情勢を踏まえた地政学の一般書籍が多数出版されている。過去の歴史的な戦争や植民地化の経緯が、地政学においてはある種必然的なものとして語られることが多い。曰く、この地形がこうなっていてここを通るしかないから、とか、ここにこうした資源があるから、といった語り口である。それは史実ではあるものの、本来それは人間が土地の形質を解釈し、意味付けた結果に過ぎないはずなのだ。地政学を冠したテキストの危うさは、それが土地の持つ所与の性質であるように思わせる点にある。そこに意味はなく、意味を見出すのは人間の方なのだ。暴力を選択したことの責任は、その行使者たる人間にある。

★3──関連論文である「日本列島とその住民」の全訳が地質調査総合センター(GSJ)の地質ニュースで公開されている。用いられている図版が同じものであるため参考に紹介しておく。「日本列島の地と民」という類似するタイトルの別論文もあるそうで、展示パネルで紹介されている「日本の自然地理、および日本人についての短評」が、これらの論文と異なるものなのか、いずれかを指しているのかは不明。

観賞日:2025/06/21(土)