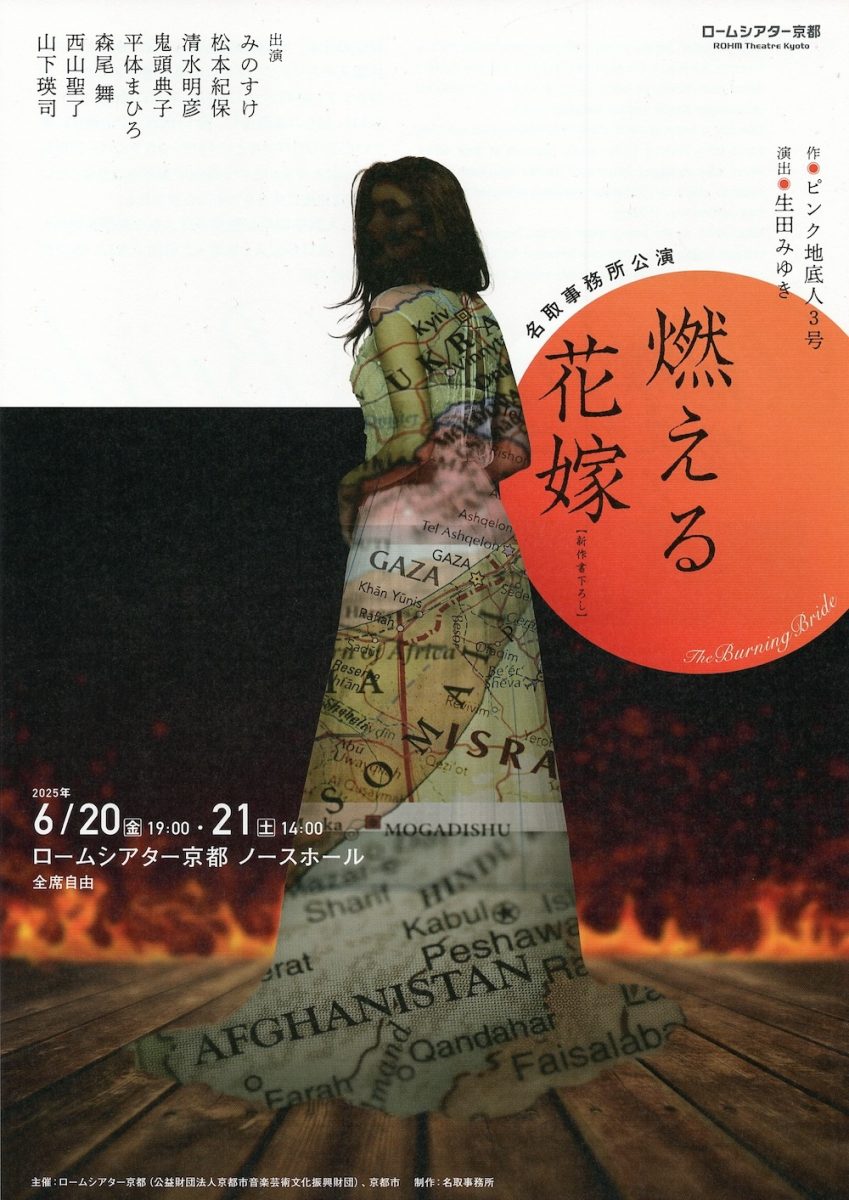

会期:2025/06/20~2025/06/21

会場:ロームシアター京都 ノースホール[京都府]

公式サイト:https://rohmtheatrekyoto.jp/event/133630/

荒廃したディストピア的な日常世界を舞台に、「家族」を軸とし、セクシュアル・マイノリティやろう者というマイノリティを描いてきた劇作家・演出家のピンク地底人3号(以下3号)。『鎖骨に天使が眠っている』(2018)、『カンザキ』(2019)、『ハルカのすべて』(2020)では、いずれも主人公がトランスジェンダーであることが次第に明かされつつ、「死」に向かって物語が収斂していく。『ハルカのすべて』は同時に、効果音や環境音などの音響を、主人公以外の俳優が擬音やハミングといった肉声で担うという演出の技巧が凝らされ、サウンドパフォーマンスの要素が強い作品でもあった。めまぐるしい場面転換の理解を「肉声による音響」が支えるという洗練さの一方で、「観客=聴者」という無意識の前提に対する反省から、ろう者の母親が営むダイナーを舞台とした『華指1832』(2021)以降の3号は、ろう者の俳優を起用し、手話を取り入れた現代演劇に継続的に取り組んできた。

一方、本作では、埼玉県川口市のクルド人コミュニティへの取材を元に、移民国家となった架空の日本で、解体業に従事する日本人と在日外国人の2つの家族が交差する。冒頭で「悲劇的なクライマックス」の予兆的なシーンを垣間見せ、過去/現在の2つの時空を行き来しながら、「真相」「謎」を次第に明かしていく手法は、3号が得意とするものだ。

舞台は、トタン屋根の下にある、解体業者の休憩所。タバコをふかし、「うちは炎から逃れられへん。どこまでも追ってくる」と独白する、迷彩柄のズボンの謎めいた女性。彼女と無言で対峙する若い女性(アカリ)。アカリは、車椅子に座る初老の男(父親のユウスケ)に、「さっきマキさんが立ってた」と告げるが、虚ろな表情のユウスケは無言で退場する。「マキさん」とは何者なのか、漂う緊張感や不穏さはなぜなのか、なぜユウスケは車椅子で無反応なのか。これらの謎の解明とともに、移民・難民への排斥意識、入国管理局や在留資格という法制度、移民とアイデンティティといった問題が、「婚姻」というもう一つの法制度やジェンダーの権力構造とも複雑に絡み合いながら提示されていく。

[撮影:坂内太]

[撮影:坂内太]

記憶喪失状態のユウスケという「現在」と、フラッシュバックのように時間を巻き戻しながら語られていく「過去」。過去の時空の日本では、ゲリラ戦線と政府軍が数十年間も武力衝突を続けている「海の向こうの国」から、多くの難民が逃れてきている。ユウスケもその一人だ。労働者不足が深刻化した日本は、出稼ぎの移民に労働力を頼るようになっており、ユウスケは姉のカナエとともに、解体業を営んでいる。トタン屋根の下の休憩所には、同じく解体業者である日本人の健人、彼の息子で従業員の拓也、ユウスケと同じく故郷を脱出した従業員のノリオと、日本人と外国人が集い合う。作中の設定では、「見た目はほとんど同じだが、ザ行が濁らない関西弁を話す」ため、外国人の見分けがつくとされる。この設定により、多くが解体業に就くクルド人に加えて、在日韓国・朝鮮人差別の歴史も重なり合う。また、何度も挿入される「ニュース音声」では、ゲリラ戦線が北部山岳地帯に潜伏していることが語られ、ミャンマーの内戦も想起させるなど、本作における「海の向こうの国」の輪郭は曖昧で、多重的に重なり合う。

[撮影:坂内太]

[撮影:坂内太]

「ビ

[撮影:坂内太]

[撮影:坂内太]

ユウスケたちの解体業者もまた、移民・難民が増えるなか、激化するヘイトの対象となる。「外国人を雇うな 売国会社」と社屋の壁に書かれた落書きは、汚れを落としても、頭のなかから消し去ることはできない。ネットで動画が拡散され、暴行を受ける従業員たち。入国管理局も難民受け入れの制限を強化し、在留資格を取り消されて仮放免となったユウスケは、法的に禁止された就業がバレるのを恐れながら働かざるをえなくなる。そして、ユウスケは入管収容施設に収容されてしまい、無為で先の見えない日々が1年続いたある日、「

シリアスなテーマだが、ギャグを交えながらテンポ良く進む本作がラストで提示する「現在=10年後の日本」は、一転して楽観的な未来像だ。深刻な労働力不足や少子化による大学の定員割れを解消するため、日本政府は積極的な移民・難民受け入れへと政策転換した。アカリの大学進学も叶い、「仕事をよくサボる金髪のチャラ男」というキャラだったノリオも、ドーナツチェーン店の店長になった。だが、本作のテーマは、移民・難民問題にとどまらず、ジェンダーという構造的な問題を重ねて描く点にある。後編では、もうひとつの軸であるアカリとマキの関係に焦点を当て、「海の向こうの国のゲリラ戦線」が「ジェンダーの解放闘争」のメタファーでもあることに着目する。アカリとマキのシスターフッドが「世代間の戦い方の差異」の物語でもあること、同時に「シスターフッドを超えた強い絆」の描写がはらむ複数の問題点についても掘り下げる。

[撮影:坂内太]

[撮影:坂内太]

(後編は7月24日公開予定)

鑑賞日:2025/06/21(土)

関連レビュー

ももちの世界 #9『皇帝X』|高嶋慈:artscapeレビュー(2024年01月15日号)

手話裁判劇『テロ』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年12月01日号)