会期:2025/06/18〜2025/06/22

会場:水性[東京都]

脚本・演出:中島梓織(いいへんじ)

脚本協力:大島萌、長井健一

公式サイト:https://baobaoakachan.wixsite.com/my-site-2

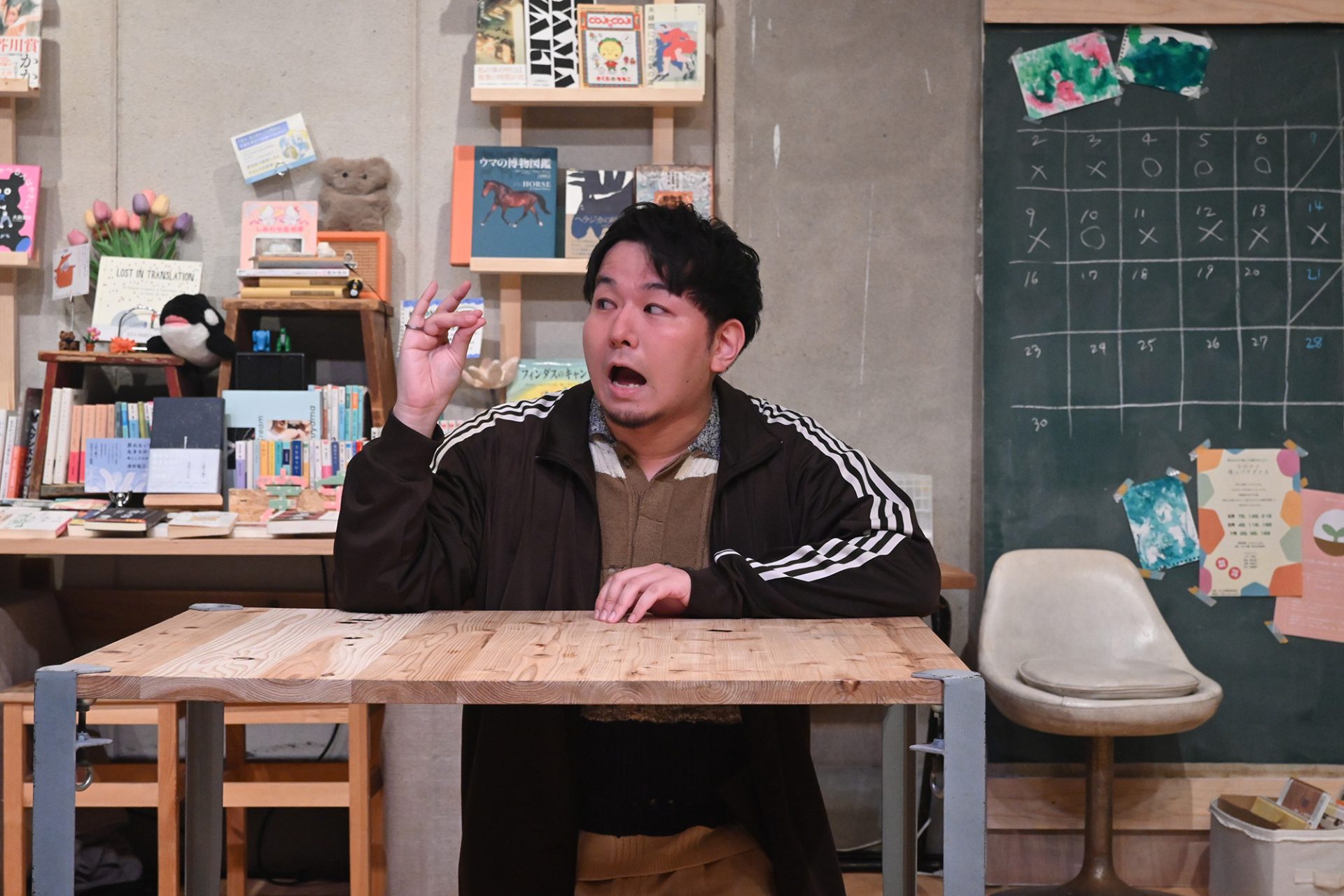

俳優の長井健一が自身と同性パートナーの話をもとに、しかしフィクションとして立ち上げた『おい!サイコーに愛なんだが涙』(脚本・出演:長井健一、脚本・演出:藤田恭輔)で産声を上げた演劇ユニット・宝宝。長井はその「2かいめ」となる『みどりの栞、挟んでおく』(脚本・演出:中島梓織、脚本協力:大島萌、長井健一)に寄せて、「1かいめ」を振り返りながら次のような言葉を書きつけている。

みんなが、私のことについて真剣に向き合ってくれました。私は私のセクシャリティを題材に劇を作りたいと思っていたけど、そうではない人が私のことについて真剣に向き合っていることが、とても嬉しかったのです。そして、今度作品を作るのなら、私は私ではない他の人のことについて作品を作りたいと思いました。

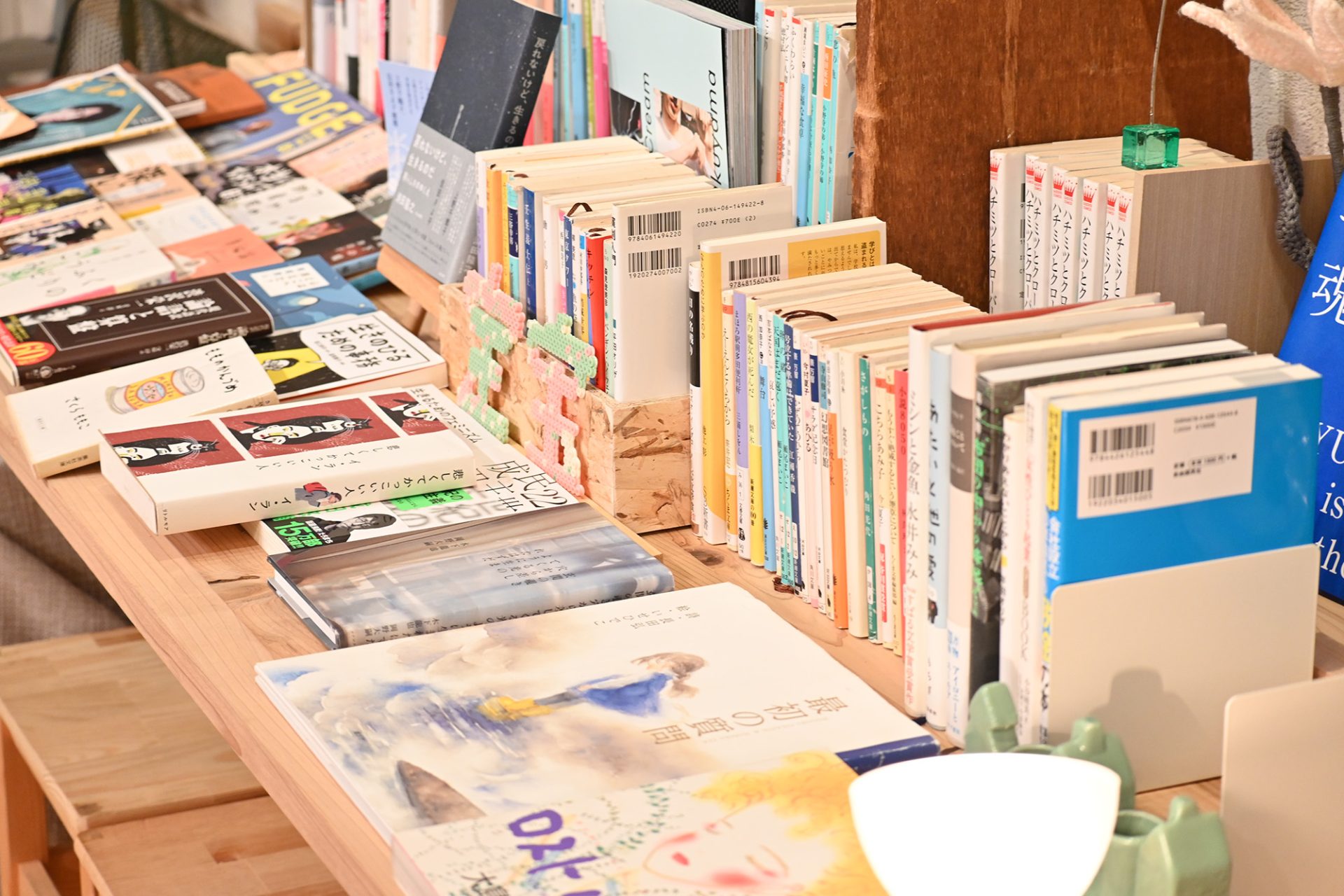

そうして生まれた2作目は、町の小さな本屋を営みながらシングルマザーとして幼い子を育てる翠(大島萌)と、その本屋でアルバイトとして働くゲイの宝良(長井)との変化していく関係を描くものとなった。舞台となるのは翠の営む本屋「かなた書店」。翠と宝良は前の職場である書店時代からの同僚であり友人で、翠が独立するのを機に宝良を店員として誘うかたちでかなた書店ははじまったのだった。どうやら前の職場では同性愛嫌悪的な書籍が平積みで展開されるという出来事があったらしく、それも二人が前職を辞めることにした理由のひとつらしい。売り上げは微妙ながら杏佳(油井文寧)のような常連もつき、町の本屋として何とかやっていたかなた書店にある日、ひとりの新規客とともに転機が訪れる。子供が独立して最近この辺りに越してきたのだというその客・初枝(端田新菜)はこう提案する。ここを子供たちの居場所にしましょう、と。

[撮影:小池舞]

[撮影:小池舞]

まず触れておきたいのは、『みどりの栞、挟んでおく』では作品として子育て中の母親を描くのみならず、公演の枠組みとしても子育てに携わる人を対象としたさまざまな取り組みを実施していたという点だ。「託児サービスあり回」や「赤ちゃんウェルカム回(座席数少なめ・鑑賞マナーハードル低め)」に加え、自身で託児をして来場する観客を対象とした「セルフ託児ありがと割」というユニークな割引が設定されていたことにもなるほど! と思わされた。これらの取り組みが子育てに携わる人にとって十分なものだというわけではないが、それでも、この小規模なプロダクションでこれだけの取り組みを実現したことの意義は大きい。その実現が、今回から宝宝のメンバーとして加入した二人の制作、佃直哉と瀧口さくらの存在あってのことであったことも間違いないだろう。

加えて長井は「稽古場をどうデザインするか」にも触れている。観客からその内実はなかなか見えづらいものの、例えば翠の息子・晴人(上演ではサメのぬいぐるみに音声をあてるかたちで演じられた)の声が「大島家の双子」とクレジットされていたことにその取り組みの一端を見出すこともできるかもしれない。そもそもこの公演は『おい!サイコーに愛なんだが涙』を観た大島の「子育てをしていても、演じることから少し離れていても、演劇を好きだと言っていいと思えた」という言葉をきっかけにはじまったものだという。『みどりの栞、挟んでおく』というタイトルはこの大島の言葉とも真っ直ぐにつながっている。『おい!サイコーに愛なんだが涙』もそうだったが、自身を取り巻く現実と正面から向き合い、作家を巻き込みながらそれを演劇というフィクションへと昇華しつつ、一方で演劇の現実としての側面にもきっちり取り組む長井の姿勢にはリスペクトしかない。

さて、以下では(ようやく)物語の内容に触れていくのだが、まだ詳細は発表されていないものの、本作は映像配信が予定されているらしい。ここまでで本作に興味を持たれた方は、ぜひ配信を観たあとで改めてここから先を読み進めていただきたい。

[撮影:小池舞]

[撮影:小池舞]

かなた書店を子供たちの居場所に、という突然の提案に驚く翠だったが、キッズスペースの設置や読み聞かせの実施は子連れ客の獲得という点でもかなた書店にとってプラスになるのではと考えはじめる。何より、我が子とともに過ごせる職場が実現するかもしれないという想像は魅力的だった。そうして翠はかなた書店を「子供たちの居場所」とするべく動きはじめるのだが、そのことが宝良との関係に変化をもたらすことになる。

初枝は悪気があるわけではないのだが、一方でデリカシーも、あるいは例えば性的マイノリティに関する知識もない。翠とともに働く宝良を見れば二人を夫婦だと思い込み、読み聞かせに選んだ紙芝居は男女のステレオタイプコテコテの内容。翠が「障害を持った子とか、外国にルーツがある子とか、性的マイノリティの子」たちが「ふつうに、当たり前に、登場する物語に小さいころから触れておくことって、すごく大事なんじゃないか」と言えば「びっくり、しちゃわない?」「いきなり、そこから、教えちゃう? みたいな」と返してしまうような人間だ。そんな彼女がかなた書店で過ごす時間が増えるにつれ、宝良は居づらさを感じるようになっていく。しかしそれを翠に打ち明けることもできず、出勤回数を減らしてかなた書店とは距離を取るようになってしまうのだった。一方の翠も、かなた書店の新たな取り組みに宝良が他人事でいることにフラストレーションを募らせていく。やがて二人はある出来事をきっかけに互いが抱え込んだものをぶつけ合い──。

[撮影:小池舞]

[撮影:小池舞]

[撮影:小池舞]

[撮影:小池舞]

本作はシングルマザーの翠とゲイである宝良という二人の友情を描きながら、その支え合いだけでなくすれ違いまでをもきちんと描き出す。だがそれは友情の終わりを意味するものではない。違う人生を生きているのだから、ときにすれ違うことは仕方がない。そのときには一度「栞」を挟んでおいて、また自分たちなりのタイミングで続きからはじめればいいのだ。あるいは杏佳が初枝を諭すように、人を知るには「近づきたくて踏み込んで、間違えて踏み付けて、ごめんなさいを繰り返すしかない」。

[撮影:小池舞]

[撮影:小池舞]

前作同様、本作もまた、いままできちんと描かれる機会の少なかったこと(今回は主に「異なるライフコースを辿るがゆえのすれ違い」)を描いているという点で意義のある作品である。一方、これもまた前作に感じた物足りなさに通じるのだが、描かれる出来事が4人の人間関係に閉じていて(しかも誰もがいい人であり、一方で設定を超えた人物としての複雑さには欠けるきらいがあるのだ)、外部の社会がほとんど存在しないようにさえ見える点は大いに気になったのだった。公演の設えとしては託児関係の=作品外部の現実に目を向けた取り組みがきちんと行なわれていただけに余計にである。マイノリティについて考えるのであれば、社会の構造的な部分に目を向けることは必須のはずだ。描かれてこなかった現実が描かれることも、そのことが社会的弱者やマイノリティにとってのある種の慰めとなることも重要だが、それがガス抜きになってしまうのでは現状は維持されるばかりだろう。いや、もちろんそれを描くところから、ではある。社会への働きかけという点において、宝宝の取り組みが前作から一歩前進していることも間違いない。それでも、まだいけるはずだと思うのだ。宝宝のさらなる一歩に期待したい。

俳優としての長井健一は8月にかるがも団地『意味なしサチコ、三度目の朝』への、9月にはロロ『まれな人』への出演を予定している。

[撮影:小池舞]

[撮影:小池舞]

[撮影:小池舞]

[撮影:小池舞]

鑑賞日:2025/06/18(水)