4月に開幕した大阪・関西万博を5月に訪問した。筆者は1970年の大阪万博に関わる美術を研究対象のひとつとしてきたが、これまで実際の万博というものを体験したことがなかった。そのため今回の万博に足を運んでみることにしたのだった。会場は多くの来場者でごった返しており、活気と高揚感にあふれていた。ただ筆者の持ち時間は限られており、万博体験は断片的なものにならざるをえなかった。本稿では、今回の万博における“美術”について筆者が考えたことを、1970年万博も引き合いに出しながら述べてみたい。また70年万博とも縁の深い国立国際美術館(大阪市)で開催されていた展覧会も、万博と同時期に見られる展示として興味深い内容であったため、あわせて取り上げることとしたい。

万博における“美術”の語りづらさ

今回の万博におけるいわゆる“美術”といえるものには、どんなものがあるだろうか。会場内には彫刻や壁画といったパブリックアートが点在しており、一部のパビリオンにもアート作品が展示されている。

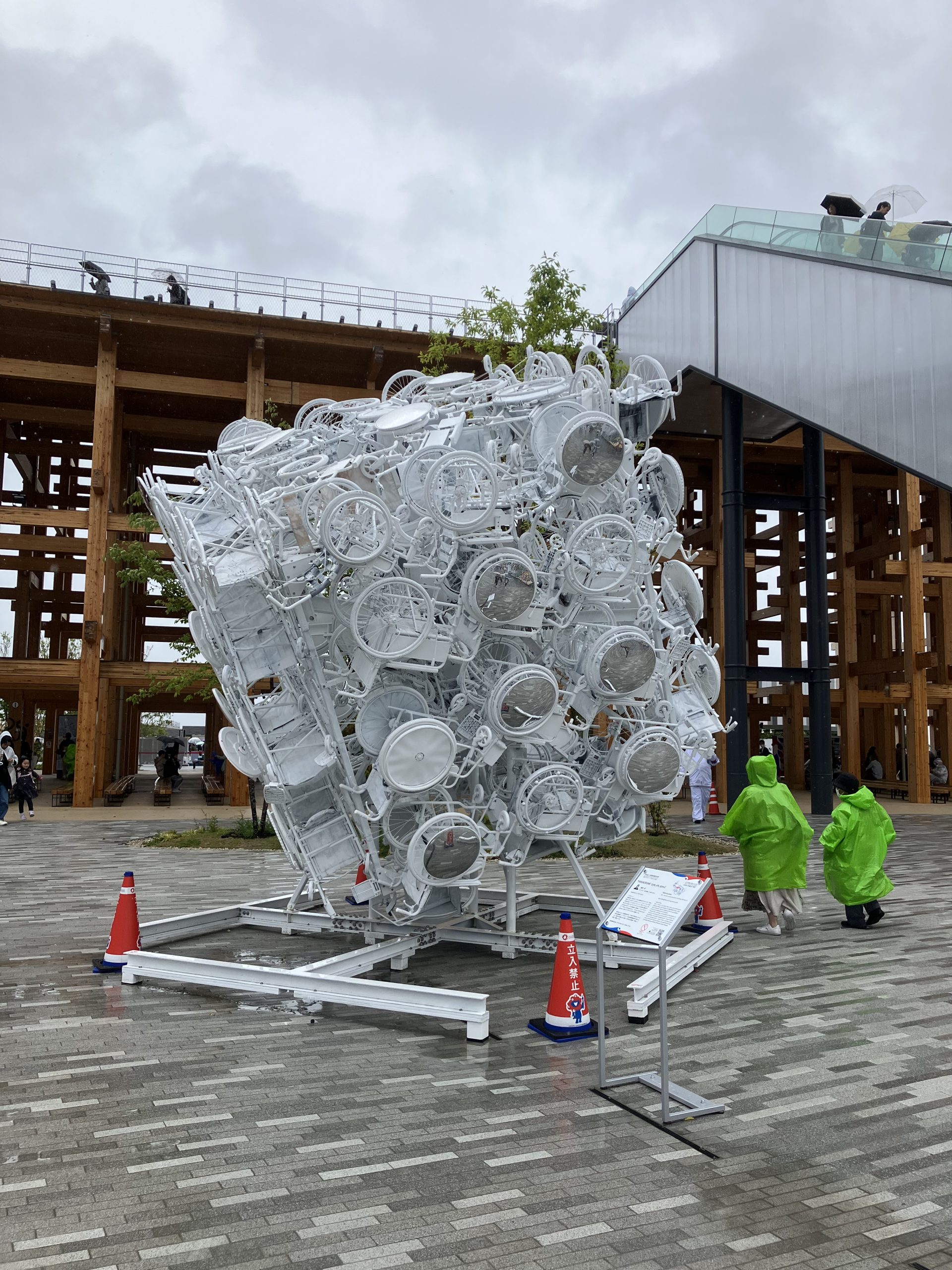

パブリックアートに注目すると、東ゲート近くには名和晃平、西ゲート近くには金氏徹平という関西の現代美術を代表する作家の大型立体が設置されており、来場者を迎えている。会場内を歩けばレアンドロ・エルリッヒやジュリアン・オピーといったスター作家、あるいはオノ・ヨーコのような大御所の作品に思いがけず巡り合う。新進気鋭の檜皮一彦による車イスを組み上げたモニュメントのような大作も目を引いた。これらはみな現役の作家による作品であるが、万博のために制作されたサイトスペシフィックなものもあれば、個人コレクター所蔵の過去作もありまちまちである。筆者が眺めた印象として、差はあるもののいずれも作品として一定の水準は超えており、それなりに見るべきものであるように思われた。しかし断定的な評価は避けるべきであろう。なぜなら筆者は会場にある作品すべてを見たわけではなく、せいぜい半数程度しか目にすることができていないからである。

大阪・関西万博会場での名和晃平《Snow-Deer》[以下すべて筆者撮影]

大阪・関西万博会場での檜皮一彦《HIWADROME: type_ark_spec2》

万博会場における“美術”を語ろうとしながら、筆者はどうしようもない語りづらさを感じてしまっている。その理由のひとつは、万博における“美術”の全容を把握することが難しいということである。パブリックアートに関していえば、会場内には複数の設置主体による作品が散らばっており、数を数えるだけでも骨折りである(筆者が確認しただけでも、Study:大阪関西国際芸術祭、N&A、Co-MYAKU ’25、静けさの森アートプロジェクトがそれぞれ複数の作品を展開していた)。すべてを合わせると50は超えているように思われる。

パビリオンでいうと、シグネチャーパビリオンのひとつ「Better Co-Being」は、SANAA設計の建築のもとで塩田千春らの作品をみることができる。今回の万博でも美術分野に関わる重要な展示のひとつと思われるが、そもそも入場予約を取ることが極めて難しい。一方でこのパビリオンは、壁のない開放的な構造ゆえに、敷地の外側からでも塩田作品などを遠巻きに眺めることもできる。だが果たしてこのような方法で「鑑賞した」と言ってしまってもよいものだろうか。またメディア・アーティストの落合陽一がプロデュースした「null2」は、今回の万博でも屈指の人気パビリオンであり、予約を取るにしろ順番待ちをするにしろ多大な労力が必要となる。加えてカラヴァッジョやダヴィンチ等の作品を展示して話題を呼んでいるイタリア館のように、海外パビリオンにも入場のハードルが高いものが多い。ここに挙げた三つのパビリオンは、筆者はいずれも入ることできなかった。

筆者が語りづらさを感じるもうひとつの理由には、語る対象としての“美術”と建築やデザインといった他のクリエイティブ分野との線引きが難しいということがある。万博会場の建築は期間を限定された仮設的なものであるため、一般的な建築物に比べて造形的な自由度が高い。SANAAによるパビリオン建築がその最たるものだが、会場に点在する若手建築家のデザインによる休憩所やトイレも、実験的な構造や挑戦的な形態が勢ぞろいしており、その仮設性(インスタレーション)ゆえに、現代美術の文脈にも限りなく接近して一種のオブジェと化している。デザインに関しては、公式キャラクター「みゃくみゃく」から派生した通称「こみゃく」が会場内で無数に変奏されるデザインシステムの秀逸さが、開幕後から徐々に評判を高めている。こみゃくを取り入れた壁画などのパブリックアートも会場内にはいくつも見られるが、これらは単純に“美術”の文脈から評価することにはなじまないもののように思われる。つまり万博における美術を語る際、建築やデザインといった美術と近接する分野の成果を無視してしまえば片手落ちとなってしまい、他方でそれらを含めて語ろうとすれば巨大な全体像を捉える作業はますます困難を極めるというジレンマに陥るのである。

大阪・関西万博会場での「こみゃく」をモチーフにしたアートの一例、はくいきしろい《細胞と水》

大阪・関西万博会場での「こみゃく」をモチーフにしたアートの一例、はくいきしろい《細胞と水》

会場を歩いていると、各パビリオンは人の出入りや入場待ちの行列もあってにぎやかな雰囲気を感じさせるのに対して、パブリックアートの多くは立ち止まって眺める人も稀で、どうにも寂しげにみえることが多かった。パビリオンとパブリックアートは同列に扱えるものではないことは承知しているが、万博という場所の特性としてパビリオンが非常に目立ってしまうことで、パブリックアートの周囲の寂しさが際立つように感じられてしまうのである。多くの来場者が素通りしていくような“美術”を論じることに果たして意味があるのだろうか、という思いまで込み上げてくる始末であった。

だが万博の会場でパブリックアートのような“美術”が存在感を発揮できずに埋もれてしまう現象は、今に始まったことではない。1970年の大阪万博においても、会場には当時の現代美術の気鋭の作家たちによる彫刻が設置されていたが、今日においてそれらが顧みられることはほぼない★。70年万博における最も有名な“美術”である太陽の塔は、テーマ館というパビリオンのひとつとして建てられたものであり、いわば美術に擬態した建築であった。そのような例外を除き、概して芸術家個人の目が行き届く規模で制作されることの多い“美術”作品は、万博の広大な会場においてはあまりに小さく非力なのである。

ただ、そうした“美術”に存在意義を与え、目を向けさせる装置が70年万博にはあった。万国博美術館である。そこで開催された展示は「調和の発見」のテーマのもと、古代から現代まで洋の東西の作品およそ700点が出品された。このパビリオンの設置には、非西洋で初の万博開催であった70年当時、欧米中心主義を乗り越えた世界美術史の構築が要請されていたという背景がある。古今の優れた美術品を比較展示することで西洋の優位性を相対化しようとする姿勢は、多分に政治的でもあるのだが、“美術館”という場が存在することは、個々の作品を注目すべきものとして鑑賞の機会を与え、思いがけない魅力との出会いの契機となる可能性にもつながっていたのである。

万国博美術館から国立国際美術館へ

さて今回の大阪・関西万博には“美術館”は存在しない。1970年から半世紀以上が経過した今日において、もはや美術品に仮託して人類の歴史を語ることは、万博の場において必要とはされていないのかもしれない。しかし70年の万国博美術館で掲げられた「世界美術史」という理念、そのほのかな残り香を感取できる場所が、夢洲の万博会場ではなく市中心部の中之島にある。国立国際美術館である。万国博美術館の建物を再利用して1977年に開館した同館は、現代の美術に特化した唯一の国立美術館として50年近く活動してきた(当初の建物の老朽化に伴い2004年に現在地へと移転)。国際的なイベントであった万国博覧会のイメージを受け継ぎ、館名に「国際」の語を戴いている。ここからは、この国立国際美術館で開催されていた展覧会へと焦点を移すことにしたい。

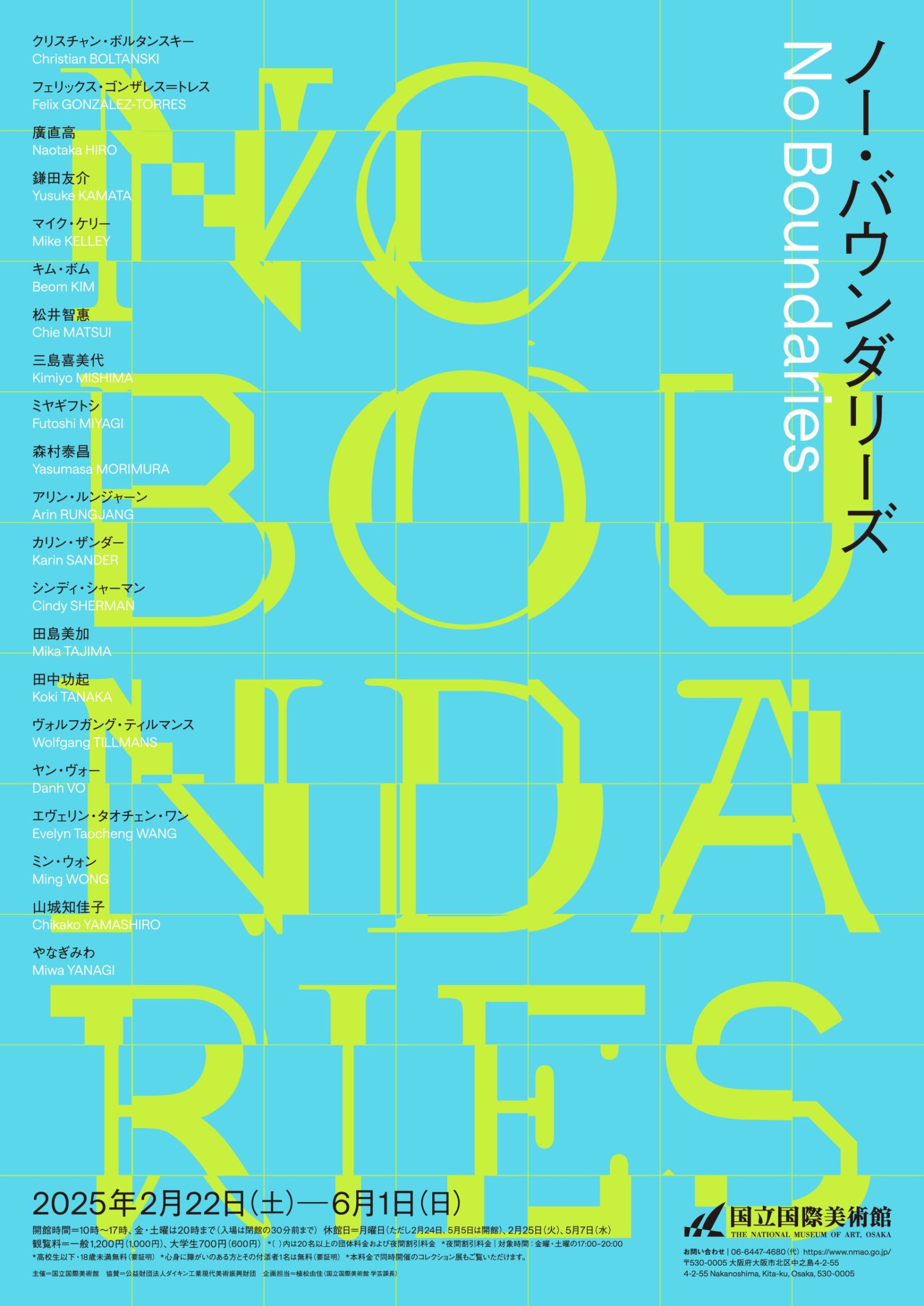

同館で2~6月に開かれた展覧会「ノー・バウンダリーズ」は当初計画されていた特別展が中止となったため、急遽代替として設えられた所蔵品による展示であった。昨年来の漏水問題と相まって逆境下で準備されたことは想像に難くないが、その内容は充実したものであった。「境界(バウンダリー)はない」と宣言する本展では、現代社会におけるさまざまな「境界」をテーマに据え、既存の枠組みを解体し、新たな視点をもたらすような国内外の現代美術が紹介されていた。

例えばミン・ウォンの映像作品は、往年のハリウッド映画における人種の逸脱(白人を装って働く黒人娘)という主題を、作家の出身国であるシンガポールの多民族性へと置き換えることで、人種や民族のアイデンティティのかく乱を試みている。あるいは山城知佳子は、日本の一部でありながらアメリカに翻弄されてきた沖縄の困難な状況を、ユーモアあふれる風刺的な映像として提示する。

今日の世界において、人や物は国境を越えて世界規模での移動を繰り返している。カリン・ザンダーは、既製品のキャンバスを梱包せずに展示先の美術館へと郵送するという行為を繰り返した。その結果、白地のキャンバスには無数の傷や擦れ跡が刻み込まれ、伝票のシールは貼り付けられたままとなっている。目の前のキャンバスは、まるで国境など存在しないかのように世界各地を旅してきたわけだが、同時に安全な輸送手段が確立された現代にあっても、はるかな距離を旅するということ自体が本質的に物理的困難さをはらんでいるということも暗示している。

国立国際美術館「ノー・バウンダリーズ」でのカリン・ザンダーの展示

国立国際美術館「ノー・バウンダリーズ」でのカリン・ザンダーの展示

フェリックス・ゴンザレス=トレスによる有名な吊り下げられた電球が連なる作品は、エイズで亡くなったパートナーへの追悼という意味合いから説明されることが多い。本展では、壁面に鏡を配したヤン・ヴォーの作品と渾然一体となって配置されることで、電球の連なりが何本にも増殖しているような錯覚を覚える。個別の作品としての「境界」が曖昧になり、生命のはかなさを暗示するはずの電球が、ここでは他者(他作品)との交わりによって豊かな生命力を湛えているように見えた。

国立国際美術館「ノー・バウンダリーズ」でのフェリックス・ゴンザレス=トレスとヤン・ヴォーの展示

国立国際美術館「ノー・バウンダリーズ」でのフェリックス・ゴンザレス=トレスとヤン・ヴォーの展示

本展の出品作家は日本、欧米、アジア、ラテンアメリカの各地を出自とし、自らの出身地とは異なる国へ移住して制作を行なっている者も多い。そのような背景から会場には多国籍あるいは無国籍な空気感があふれている。そのことが筆者には本展が万博と地続きであるという感覚を抱かせたのであり、万国博美術館の「世界美術史」という理念の更新あるいは現代の視点からの再解釈と映ったのであった。

作品はすべて1980年代以降の制作であり、およそ8割は2000年代以降のものである(シンディ・シャーマンと森村泰昌の初期作を冒頭に据えることで、ポストモダニズム的なポジションが明示されている)。従来型の絵画や彫刻と呼べる作品はほとんどなく、写真や映像あるいはそれらを軸にしたミクストメディア、インスタレーション的な表現が多い。これらの手法は、70年万博の頃には日本でも海外においてもまだ一部の前衛的な作家が試みるだけの実験的なものであり、それゆえ万国博美術館にはビデオアートは出品されておらず、写真のイメージの利用も一部の作品に限られていた。一方で、70年万博のパビリオン群には国内の前衛美術家たちが動員されて、映像表現や現在でいうインスタレーション的な手法を駆使した展示が数多く行なわれた。70年万博に参加した美術家たちは国家事業に手を貸したことに後ろめたさを感じ、後にあまり多くを語らなかったが、彼らの実験的な手法は、芸術表現のための技術として後続の世代によって洗練の度を高められることになったのである。

現代における美術史の読み直しにおいては、欧米中心主義の相対化に限らず、これまで低い位置づけに甘んじてきたさまざまな属性を持つ作家の再評価が進んでいる。女性作家への注目もそのひとつであるが、これは70年の万国博美術館ではまったく看過されていた観点でもある。「ノー・バウンダリーズ」と同時開催されていたコレクション展では、新収蔵のルイーズ・ブルジョワや日系アメリカ人ルース・アサワら女性作家の作品が中心に据えられていた。特に手塚愛子《Ghost I met》(2013)は、日本とヨーロッパの歴史上の美術作品から引用されたモチーフがそれぞれ複雑に合成され、幽霊のようなイメージが巨大な織物として提示されている。作家の個人的体験を反映した作品であるが、ここでは万国博美術館の秀逸なシミュラークルとしても機能しているとはいえないだろうか。

国立国際美術館コレクション展での手塚愛子《Ghost I met》

2025年の万博と同時期に開催された国立国際美術館の展覧会は、70年の万国博美術館をアップデートした、いわば“2度目の”万国博美術館とでも呼べるような内容であった。かくして時宜を得た批評性に富む展覧会が投げかける問いかけは、開催中の大阪・関西万博へと向かうことになるだろう。今回の万博は1970年から何が変わったのか、今の時代に求められるものを本当に提示できているのだろうかと。そして、このような展覧会がもし万博会場の内部で実現していたら、とも想像するのである。2025年を迎えてなお国家や大企業といった20世紀以来の権力機構の存在が目立つ万博会場において、既存の枠組みから離れた境界のない世界を志向する美術作品は、果たして来場者の目にどのように映るであろうか。

★──7か所の曜日広場に設置された大彫刻は、山口勝弘、高松次郎、三木富雄らが手がけた。鉄鋼彫刻シンポジウムには、フィリップ・キング、ジャン・ティンゲリーら海外作家と飯田善國、若林奮ら国内作家の計13名が参加し、その成果たる作品が万博会場内に設置された。