会期:2025/7/01~2025/08/01

会場:銀座メゾンエルメス[東京都]

公式サイト:https://www.hermes.com/jp/ja/content/340272/maison-ginza/studio/250701/

ジェームズ・クランプによる『トラブルメーカーズ:ランド・アートの物語』(2015)は、1960年代末から1970年代初頭にかけて都市や人間のスケールを超えて展開したランド・アートの動向を、アーティストやキュレーター等の証言、史料映像からたどるアート・ドキュメンタリーである。映画はランド・アートの中心人物であるロバート・スミッソン、ウォルター・デ・マリア、マイケル・ハイザーらの言説を照合しつつ、ポップ・アートが飽和し、ミニマリズムやコンセプチュアル・アートがギャラリーや美術館をはじめとする制度の中心に据えられつつあった1970年前後で、ホワイトキューブにおける作品の売買・保存を前提とした枠組みから距離を取る運動がいかに生まれたのかが描かれる。

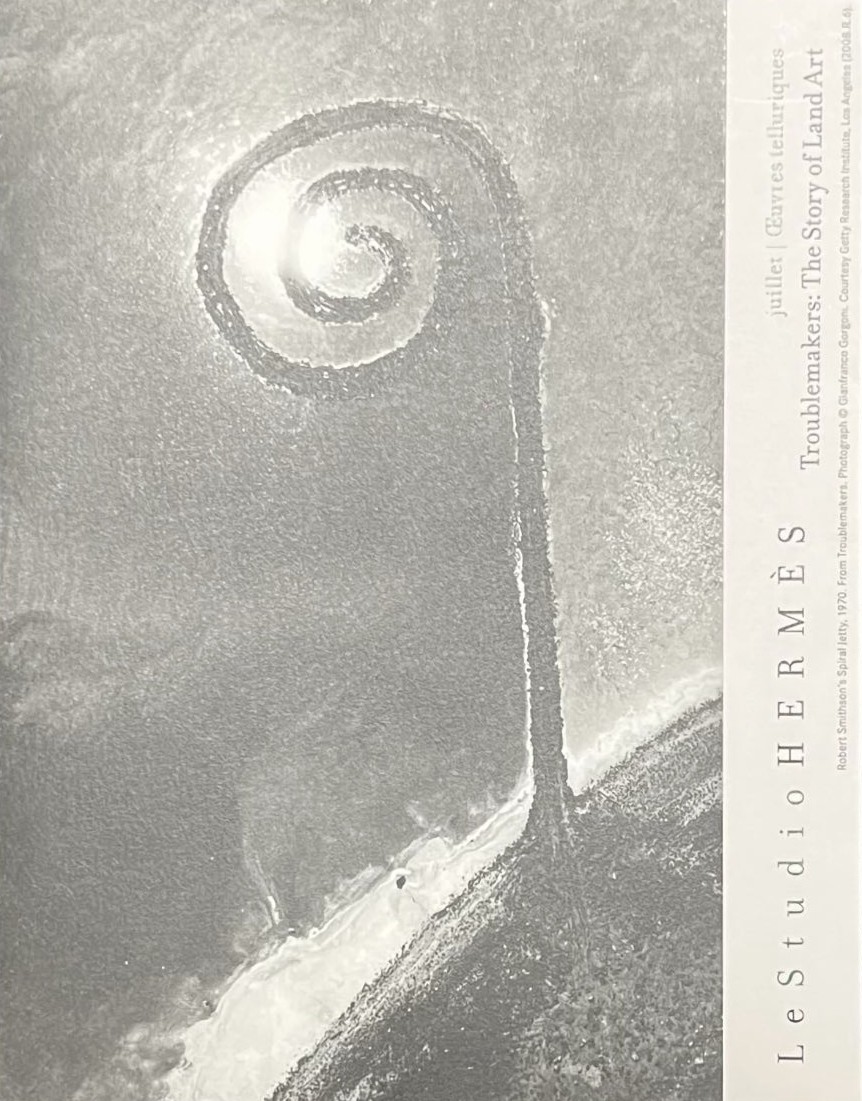

ランド・アートの発生について理解するためのひとつの手がかりとして、ロバート・スミッソンが《スパイラル・ジェティ》(1970)に至る直前に制作した「ノンサイト」シリーズ(1968-)が挙げられる。産業跡地や郊外で採集した岩石や土砂を金属製のコンテナや幾何学的な枠の中に収め、その場所を撮影した写真や地図等の二次資料と組み合わせる構成は、物質とイメージ、屋外と屋内、大地と制度空間を往復させる装置として機能した。スミッソンはこの時期に「サイト/ノンサイト」という相互補完の関係を持ち込み、現地そのものと断片化された物質や情報を媒介する抽象的な構成物を共に提示したのである。こうした制度と場所を行き来する仕組みは、ランド・アートが単に都市の外で行なわれた屋外造形ではなく、制度空間との交錯から生まれたことを物語っている。

ウォルター・デ・マリアもまた、カリフォルニアのモハーヴェ砂漠に平行線を引く《マイル・ロング・ドローイング》(1968)のように、ミニマリズムに由来する幾何学的な単純さを保持しつつも地形や自然環境を作品の構成要素として取り込んだ、制度批判と新たなスケールの探求が重なり合う実践を行なう。同時代にスミッソンのパートナーでもあったナンシー・ホルトもまた、《サン・トンネルズ》(1973-76)において、太陽の軌道や地軸の角度に合わせて設置された4本のコンクリート管から、天体の運行と鑑賞者の身体を単線で結ぶ作品を制作している。ここでは自然環境そのものが作品の一部であると同時に、観察の枠組みを再設計するための構造が同時多発的に現われている。

『トラブルメーカーズ』は、アート・ドキュメンタリーの手本のように当時の言説と資料、歴史的背景の整理に優れた作品であった。過剰な情緒化を避け、証言と記録映像、写真資料を断片的に交差させながら、複数の出来事の連関を可視化している。なかでも印象的なのは、ウィル・ローヘッドとハロルド・ゼーマンという二人の視点の対比だ。ローヘッドは雑誌『Avalanche』編集者として現場を記録し、マイケル・ハイザーやロバート・スミッソンらと交流しながら、ランド・アートの批評やネットワーク形成に深く関わった。一方、Kunsthalle Bern(スイス)というミュージアムで「Live in Your Head: When Attitudes Become Form」(1969)を企画したゼーマンは、ランド・アートを含む当時の現代美術の動向を国際的に紹介した第一人者として知られるが、彼らのアーカイブのあり方は異なる立場から語られていることが知れる。とりわけ、ローヘッドが雑誌での発信を超え、ギャラリー外でのアーティストの収益モデルを構想していた点に注目したい。二人の間にある温度差は、この異端的な美術運動が同時代にどのように認識され、位置づけられたかをを示す重要な指標となっている。

映画にときおり挿入される、飛行機からの長回しによる空撮映像は、この作品の視線を象徴している。軍事や産業が生み出した航空機や重機を用いて大地に介入したランド・アーティストの制作手法を、冷戦期の軍事的まなざしへのカウンターとして捉えることで、アーティストたちが求めた新しいスケールでの視点を重層的に描いている。ランド・アートがもたらしたのは、自然と人間の関係を拡張する風景だけでなく、その風景や社会をどのように見るかという視点そのものを揺さぶる問いかけでもあった。

執筆日:2025/08/01(金)