台南建築トリエンナーレ2025をはじめ、台北、新北、桃園など台湾各地の最新の展示や建築空間を訪問した五十嵐太郎さん。戦前の水彩画や現代美術、子ども向けの教育コンテンツや水族館など、さまざまな事例をとおして、建築と展示が密接に関わる現在の台湾文化をレポートします。(artscape編集部)

台南建築トリエンナーレ2025

昨年から東北大学は台南の成功大学と国際ワークショップを実施しており、今年は8月上旬に再訪し、そのまま約1週間滞在した。当然、台湾の方が夏は厳しいと思っていたが、今や日本の方が暑く、過ごしにくいことに驚かされた。7月にスタートした第3回の「台南建築トリエンナーレ」を開催しているタイミングだったので、いくつかの会場に足を運んだ。これは2019年に第1回、2022年に第2回が行なわれ、昨年はプレ企画がせんだいメディアテークでも実施されたものである。初回から謝宗哲氏が企画に関わっており、今回は海外の建築家も参加し、全体テーマとして「RE-TURNING TO THE ORIGIN OF ARCHITECTURE」を掲げた国際展となった。坂茂が設計した《台南市美術館》2館の1階の全体がメイン会場として使われ、A室「HOME」は住宅系の模型群、B室「originality」は家具やスケッチ、C室「HOMETOWN」は台南の歴史に関わるプロジェクト、そしてD室「DOMAIN」では伊東豊雄、隈研吾、JIA東北支部など、国外の建築家を紹介している。丸いパイプ椅子を大量に用いたインスタレーション、あるいは展示什器が印象的だった。なお、2階と3階では、「台湾美術百年機構」展と、写真家、陳春禄の展覧会、AIとアートの企画展が開催されていた。

「台南建築トリエンナーレ2025」の会場マップ[著者撮影]

「台南建築トリエンナーレ2025」メイン会場A室「HOME」[著者撮影]

今年、日本では「ひろしま国際建築祭2025」がスタートするが、すでにアジアでは香港、深圳、ソウル、台南において複数回の建築ビエンナーレやトリエンナーレが実施されている。ところで、8月9日に台南市美術館において、筆者はシンポジウムに登壇し、「あいちトリエンナーレ2013」の芸術監督や「ヴェネツィアビエンナーレ国際建築展2008」の日本館コミッショナーとしての経験を語った。美術館の館長、龔卓軍(ゴン・ジョジュン)氏のプレゼンテーションによれば、今後、台南でもアート・トリエンナーレを始めることが計画されているらしい。そして「あいちトリエンナーレ2022」の芸術監督を務めた片岡真実氏が台南を訪れ、意見交換をしたという報告があった。

さて、「台南建築トリエンナーレ」のサテライト会場のひとつだった《府都文化館(KIAN TIOK)》で、現代建築展の開幕式に顔を出した。ここは2012年に開催された「日台新鋭建築家交流展 自然系建築」展のときに筆者も企画に関わった会場である。エントランスから入ってすぐの場所に設置された3つの巨大模型が目を引く。これらは簡學義が国際コンペで敗れたアンビルト3案だった。ちなみに、台湾タワーのコンペは、藤本壮介が勝利したが、結局実現に至っていない。会場では、ほかに台湾と、藤野高志を含む日本の建築家がパネルや模型を出品しており、開幕式では各自がそれぞれのプロジェクトを説明していた。また、およそ築100年の製粉工場をリノベーションした《ArtDeCorner》は、和光接物環境建築設計によるもので、街を歩きながら、この空間を体験できることは貴重だろう。そして古都保存再生文教基金会は、イベント時のみの会場なのか、閉まっていた。

和光接物環境建築設計による《ArtDeCorner》[著者撮影]

特にサテライト会場の《信義街硓𥑮石黃宅》は、歴史建築の細部や装飾を解剖するような展示、リノベーションの実例紹介、エッジの効いた什器のデザインに加え、やはり保存・改造された建築そのものが素晴らしかった。日本で修行した経験をもつ陳冠帆らの原型建築が設計したものである。壁とわずかな隙間をもつ新しい屋根や補強の構造的なアイディア、歴史建築に対する独自のアプローチ、そして金継ぎのような小技など、見どころが多い。センスが良い台湾のリノベーションはめずらしくないが、テクトニックのレベルで注目すべきプロジェクトが登場したことは興味深い。訪問時は、前庭に挿入した新築部分において講演会を開催していた。街中を歩き、すぐれた建築を実際に体験できることも、トリエンナーレの醍醐味である。

第3回「台南建築トリエンナーレ」サテライト会場の《信義街硓𥑮石黃宅》[著者撮影]

台北の展覧会

台北市ではルーティンでいつもの美術館をめぐった。《台北市立美術館》は、まだ背後の新館が工事中である。オラファー・エリアソンによる1階の「Your curious journey」展は、やはり夏休みの子供も楽しむことができる科学館的な現象が多く、ここでも大人気だった。ただ、個人的には何度も見ているため、残念ながら、新しい発見はない。2005年に原美術館の「影の光」展で初めて《Beauty》を鑑賞したときは感銘を受けたが、同じ作品が通俗的な場になっていた。ともあれ、ほかの全展示を含めて、30元(約150円)という入場料は安い。すでに台湾の物価は日本とほとんど変わらないので、なおさらだろう。逆に、レンゾ・ピアノが設計し、昨年開館した台北のプライベート・ミュージアム《富邦美術館》は、小さいカタログ付きとはいえ、こけら落としの「真実の本質:ロダンと印象派の時代」展が4,000円くらいした。ちなみに、ここは向かいに台湾でいちばん値段が高いと言われるマンションがある。台北市立美術館では、4人の個展を開催しており、文字通り、部屋のパーティションがこちらに飛んでくる彭弘智の作品や、街中の文字に注目する柯良志の作品が印象に残った。

オラファー・エリアソン「Your curious journey」展[著者撮影]

彭弘智の作品[著者撮影]

柯良志の作品[著者撮影]

特に良かったのは、2階で開催された、日本統治時代に活動した水彩画家、倪蔣懷(1894-1943)の回顧展「懷德樂美」である。人物画も少し紹介されていたが、街や風景を描いたものが多い。これらの作品を通じて、昔の基隆や台北などの建築の様子を知ることもできる。彼は1930年代に、絵を学んだ恩師の石川欽一郎の作品も含む、寶峯美術館を構想していたが、生前に実現することなく、亡くなった。そこで彼のアイディアを企画展の一角において、空間化し、ふたりの年表や作品を展示したのである。また会場で展示された彼の蔵書には、当時の日本で出版された数多くの美術書があり、これらを通じてヨーロッパの動向を学んでいたことも興味深い。

倪蔣懷が生前に構想していた《峯美術館》[著者撮影]

台北当代芸術館では、災害や政治的な混乱をテーマにした「安全室」展と、ヤーコプ・フォン・ユクスキュルの提唱した概念に触発された「環世界日誌」展を開催していた。ここはAICA(美術評論家連盟)のプレスカードがきちんと使える美術館である。前者に出品された、藤井光の《あかい線に分けられたクラス》(2021)は日本で見ていなかった作品だが、これは心に響いた。教師が地図に描いた赤い線の内側と外側という風に、生徒を2つのグループに分け、差別を仕向ける内容である。時期的には、出演者がみなマスクをしており、コロナ禍に生じた差別、もしくは福島の原発事故がもたらした避難民への差別から制作された映像作品だ。しかし、2025年の今、これを鑑賞すると、日本をおおう外国人排斥の空気も想起させるだろう。また純粋なドキュメンタリーではなく、虚と実を混ぜたり、監督や編集の介入を意図的に見せていたことも興味深い。

「環世界日誌」展《台北当代芸術館》[著者撮影]

藤井光《あかい線に分けられたクラス》(2021)[著者撮影]

台北駅に近い《国立台湾博物館》の鉄道部では、やはり夏休みの企画として、子供向けに駅舎の役割やデザインを考える「來.去車站—探索建築特」展を開催していた。しかし特筆すべきは、「另一種現場:修澤蘭」展である。国立台湾博物館は、以前から近代建築の資料整理を行ないながら小さい展示を開催しており、これもその一環だろう。修澤蘭(1925-2016)は戦後に台湾の鉄道建築の仕事に従事し、1950年代からは曲線的な《景美女中図書館》など、学校建築の分野でも活躍した。さらに彼女はモニュメント的な陽明山中山樓や、花園新城の住宅街などの仕事も手がける。昨年の台北市立美術館の戦後建築展において、重要な女性建築家のひとりとしてとりあげられており、その詳細がわかる内容だった。

「另一種現場:修澤蘭」展《国立台湾博物館》[著者撮影]

台北駅のすぐ目の前に位置する《国家撮影文化センター台北館》は、《大阪商船株式会社台北支店》(1937)を活用した写真美術館のような施設だが、入場は無料である。もっとも、いつもクオリティの高い作品を展示しており、有料にしてもおかしくない内容だ。フランスのキュレーターと共同企画した「虚空之境」展では、都市と領土をテーマとした興味深い作品にいくつか出会う。アーキグラムのプラグ・イン・シティを現代的に再解釈し、パリの都市風景に組み込んだアラン・ビュレックス、フレデリック・ドゥラングルによるアジア都市とパリのカナレット的な合成風景合成、張志達の都市の地表におけるグラフィック的なイメージの発見、姚瑞中が撮影した台湾の巨仏写真群、室内に再現された自然の風景に注目する彭一航、レティツィア・ルファーによるフェイクの窓風景シリーズなどである。

新北と桃園の新しい展示施設

今年の4月に新しくオープンした《新北市美術館》は、台北駅からおよそ30分ほどの鴬歌駅から歩いて10分程度の場所にある。ただし、美術館の目の前にMRTの駅を建設しており、もうすぐ完成しそうだったので、さらにアクセスが良くなるだろう。現地に行って気づいたのは、この周辺の三鶯地区は陶磁器などの伝統工芸が栄えたエリアであること。設計は姚仁喜(クリス・ヤオ)であり、かなり巨大なルーバー建築だった。そして屋外には彫刻が点在している。正直、建築のデザインはやや大味に感じたが、現代アートの展示施設としては本格的だった。筆者は開館の企画展、すなわちステップ・フロアで続く、3〜4階を使う「NTCAMコレクション」展と、6、8階の「基進城市」展を鑑賞することができた。前者は新北市の文化と歴史に関わる作品を振り返り、後者はアジアの都市における産業や労働の問題を掘り起こしている。《台南市美術館》では、どの展覧会もセクションの解説はあっても、作品の個別キャプションがなく困ったが、こちらは丁寧にほとんどの作品を英文併記で説明しており、とても助かった。

《新北市美術館》[著者撮影]

《新北市美術館》のコレクション展[著者撮影]

今回の訪問では、まず桃園空港に夜遅く到着し、朝早くに出発するため、桃園高鉄駅の近くに初めて宿泊した。台北から約1時間の桃園エリアでも、ニュータウンの人工的な風景の中で新しい展示施設が誕生している。水辺の《横山書法芸術館》は、2021年にオープンした書道の美術館である。潘天壹建築師事務所が設計し、硯をモチーフとした黒いボリュームを分棟形式で並べ、あいだに水庭を配置した。ここでは2つの個展を開催していたが、いずれも従来の書のイメージを超えるものだった。「張天健」展は、大胆に会場のあちこちに紙を散りばめたり、天井から吊るすなどのインスタレーションを試みている。「魯朴」展は、現代アート的な感性をもつ、激しい筆致の大作群だった(作家は日本人)。

《横山書法芸術館》[著者撮影]

「張天健」展[著者撮影]

「魯朴」展[著者撮影]

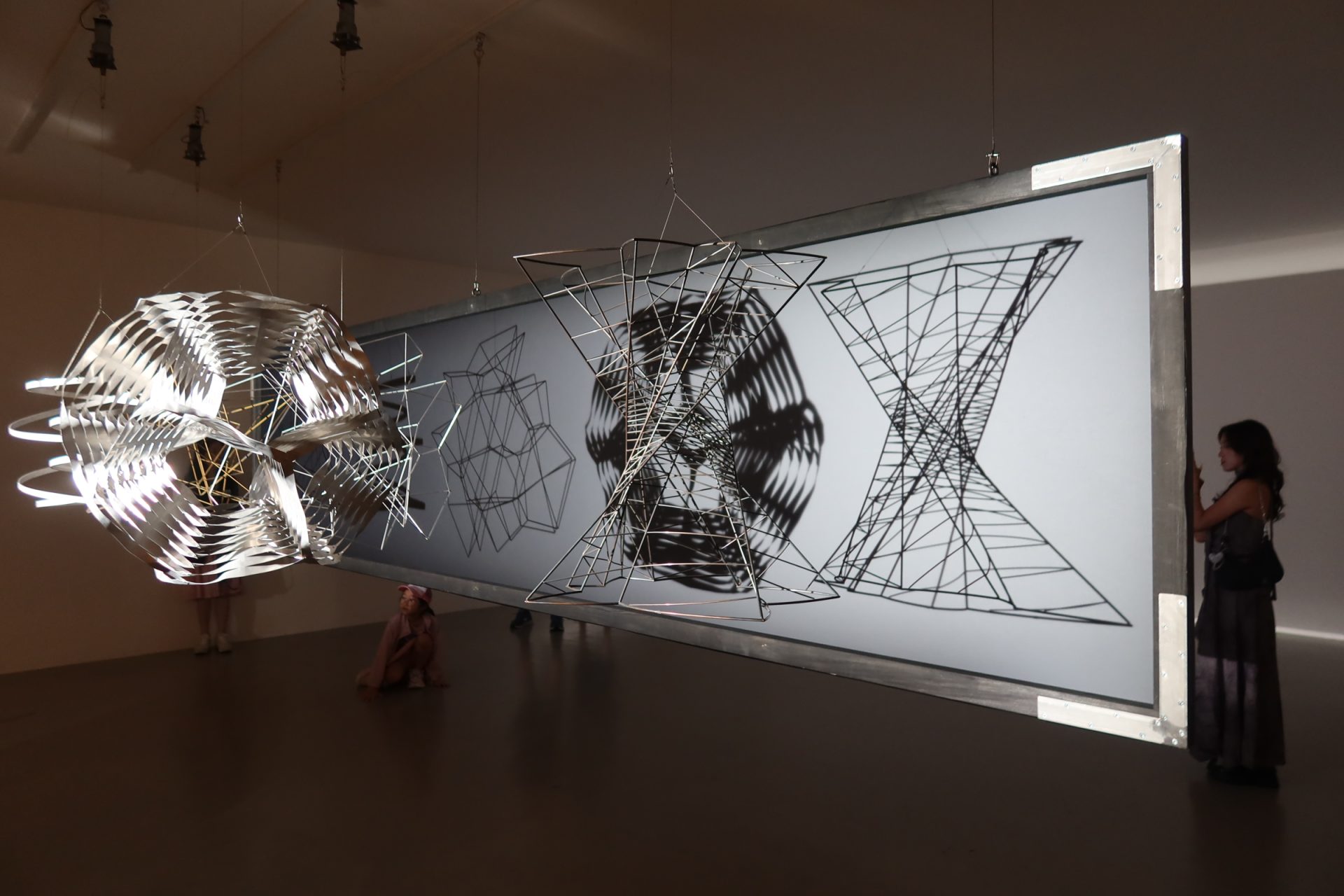

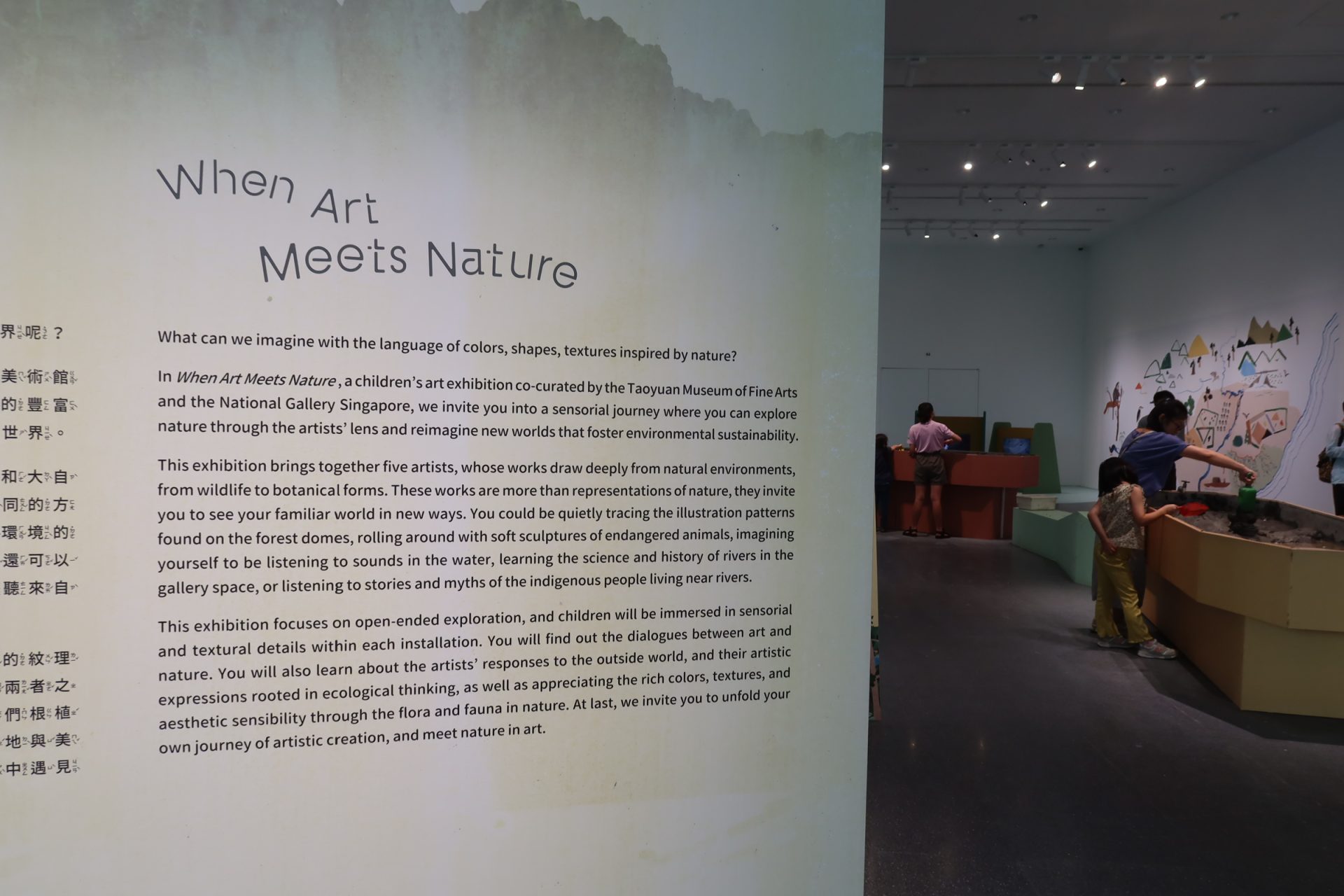

山本理顕+石昭永建築師事務所による白い《桃園市児童美術館》も、2024年にオープンしたばかりだ。ガラスを多用し、山本らしい、透明感のある建築と言えるだろう。ニュータウンの公園の地形から連続する斜面のボリュームは、隣接する完成が近い同形の《桃園市立美術館》と対をなし、高架下で両者を繋ぐブリッジも建設中だった。企画展の「芸術と自然が出会うとき」は、展示室内でなんと泥遊びができる作品など、子供の参加を意識した作品が多い。

《白い桃園市児童美術館》[著者撮影]

「芸術と自然が出会うとき」展《桃園市児童美術館》[著者撮影]

隣接する《桃園市立美術館》(写真右)[著者撮影]

桃園高鉄駅と直結するグロリア・アウトレットに近い、ランドマークプラザ内にある都市型水族館の《Xpark》は、2020年に誕生した。横浜八景島など、日本のノウハウをとり入れた施設である。興味深いのは、映像のプロジェクション、インタラクティブな演出、音楽や照明などを活用し、エンターテイメント性がとても強いこと。教育よりも、「インスタ映え」の空間だろう。水槽内の生物に関する説明も少なめである。

《Xpark》[著者撮影]

筆者が初めて台湾を訪れたのは、1995年。今から30年も前になる。もちろん、高速鉄道もなく、台北から台中に移動するのも面倒だった。当時あったのはもっぱら日本統治時代の近代建築と李祖原のポストモダン建築くらいで、美術館をまわるという雰囲気ではなかった。そもそも、あまり存在しなかったように思う。しかし、現在は注目すべき展示施設が増え、リサーチにもとづく展示も実に面白い。