会期:2025/04/22~2025/07/12

会場:SCAI THE BATHHOUSE[東京都]

公式サイト:https://www.scaithebathhouse.com/ja/exhibitions/2025/04/kohei_nawa_sentient/

(前編より)

[撮影:表恒匡(以下同)]

[撮影:表恒匡(以下同)]

会場に入るとすぐに、受付のテーブルの上に置かれた《PixCell-Raccoon Dog》の背中が見える。これは「何にでも化けることができるタヌキをAIに見立てた」ということなのだが、重要なのはそのタヌキが鑑賞者に背を向けている──すなわち、鑑賞者に先んじて展示空間を眺めているということであろう。あらゆるものに変化し、虚実の境界を自覚さえしないままに混ぜ合わせる存在。その視線に重なり合うようにして、鑑賞者は展示へと入り込む。つまり、人間とAIという二項対立はこの空間においてはじめから採用されていないのだ。加えて、「PixCell」シリーズに位置する同作はその全体を透明球で覆われており、タヌキの背中を見つめる鑑賞者の視線は、球体のレンズによって歪曲・反射・複数化していく。本展は、純粋な人間の、固定された一視点からは眺めることのできないものとして構成されている。

《PixCell-Raccoon Dog》の目線の先にあたる展示空間中央に位置するのは、燃える蝋燭を偏光アクリルの箱に封じた《Prism [Candle]》である。静的・恒久的なもので満たされることを暗黙の前提としたギャラリーの展示空間に、燃え続ける蝋燭という動的・刹那的なモチーフ──しかもそれは一定時間で新しいものと交換される──を貫入させ、さらにそれを虚像へと変換する。何重にも入れ子になったリアリティがそこにはあり、それは作品と鑑賞者のあいだの距離を撹乱している。名和は同作について、世界中で起こる戦火や災害を実感を持って捉えることができない現代のムードを反映しつつも、蝋燭というモチーフの持つ多義性によってそれを外へと開いている、といった内容を述べている★3。無論、そこには生命や時間のイメージも重ねられるだろう。二重三重に分かれながらアクリルの表面に浮かぶ炎は、決して触れえないそれらの存在を示唆しつつも、その唯一性を問い直している。

視点の複数化・並列化は、さらに他の作品からも垣間見える。例えば《Feeler》では、黒色のベルベットで覆われたカーボンロッドを流木に継ぎ、伸び上がる枝のような印象がつくり出されているのだが、このカーボンロッドは、2023年に韓国のPace Galleryで開催された個展「Cosmic Sensibility」の発表作《Spark》から連続するマテリアルである。《Spark》は中心点から360度各方向に伸びるカーボンロッドによって構成された球形の彫刻作品であり、そこには、爆発の瞬間の閃光と光を呑み込む極点という相反するエネルギーのイメージが重ね合わされていた。いわば《Feeler》におけるカーボンロッドは、樹木の生命力が成長というかたちで実空間にベクトルを得る、その予感を彫り出したものといえよう。

そもそも、名和の作品において垂直性は重要なポイントである。なぜなら、地球上の多くの物体のかたちやふるまいは重力によって規定されており、それに抗う垂直性こそが生命の特性のひとつだといえるからだ。これは、ダンサーの田中泯との初コラボレーションによる舞台作品《彼岸より》における舞台美術とも接続する。この舞台美術は、表面に透明球が配されたハゲタカの剥製を流木と組み合わせた彫刻作品《PixCell-Vulture》にもとづくものであり、同作の流木部分を3Dスキャンし、拡大・造形したうえで、流木の下部に天地を逆転させた状態で継いでいる。《彼岸より》ではこれによって、舞台上の時間が単線的なものではなく、死と再生を幾重にも巡るものであることが示唆されていた。《Feeler》の伸び上がるカーボンロッドもまた、流木が本来至るはずだった未来の姿と、とうに朽ち果てた古木の過去の姿を重ね合わせ、展示空間に流れる時間を複数化している。

植物のモチーフひとつを取っても、週替わりで生け替えられる生け花による《Prism [Ikebana]》や、ドライフラワーを用いた《Traveller’s Tree》、生体標本処理を施した《Cockscomb》や《Persimmon》まで幅広い。動物もまた、《PixCell-Raccoon Dog》の剥製、《Prism [Leaf Insect]》の標本、《Frog》の生体標本処理、そして《Meat in a Cell》の精肉など多種多様に姿を変えて現われる。いずれもが異なる時間軸を漂う存在として、互いにすれ違いながら。

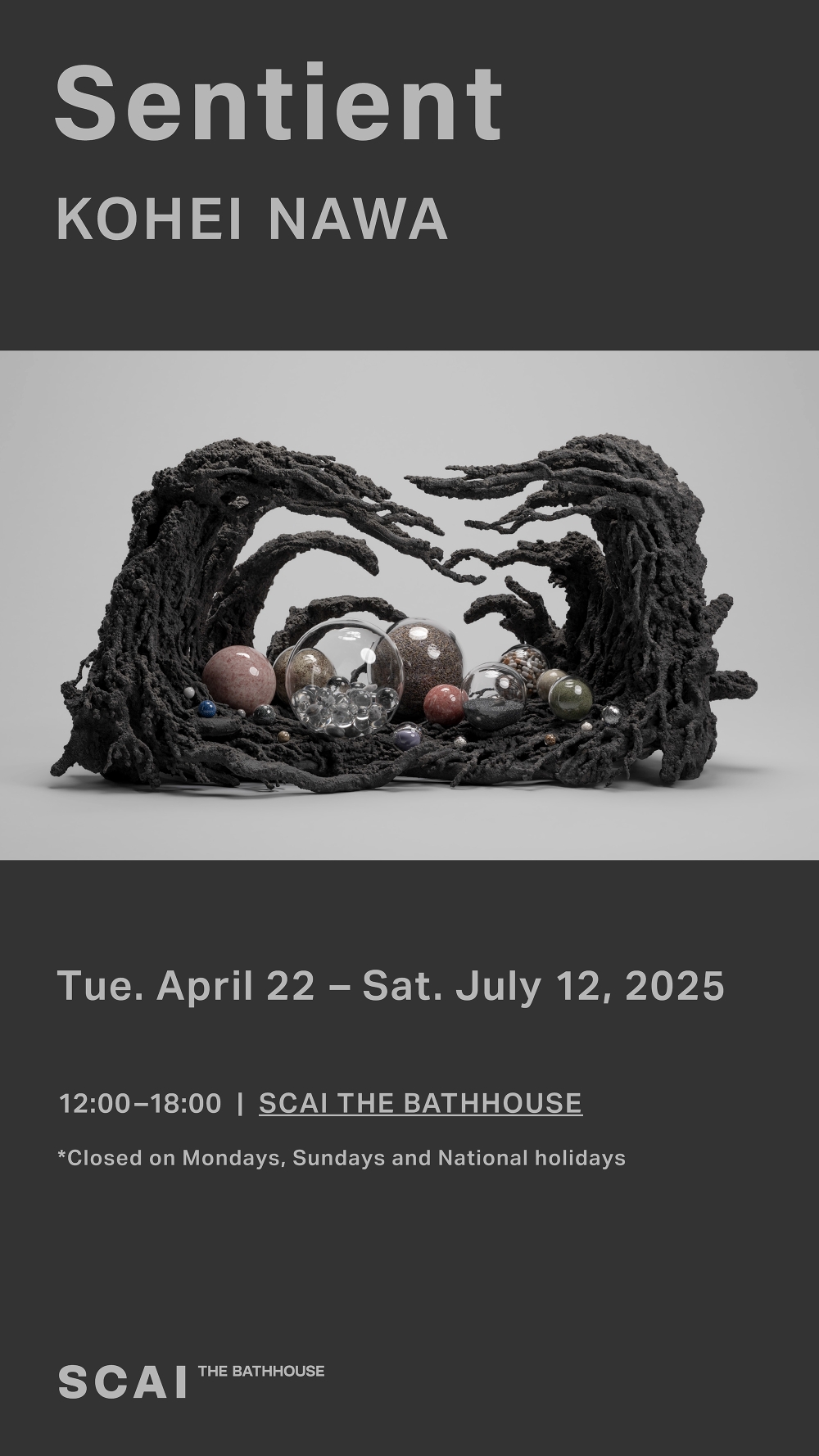

こうした複数性を巡る放浪は、本展のメインヴィジュアルにも用いられた《Cells in the Grotto》において結実する。同作は、流木からつくられた洞窟のような造形のうえに大小さまざまなセルを配しており、なかには、動物の肉やラベンダー、もぐさ、とろろ昆布、海綿、鉱物、岩塩などを封じている。これについて名和は、「セルの中に保存された無数のマテリアルたちが洞窟へと流れつき、そこで来るべき時を待っている、というイメージで制作した。それぞれのセルは生態系を構成する異なるエレメントを抽出したものであり、それらが相補関係を築くことで、多様な生命の様態があらわれてくる。本作では、そうした自然が帯びる広義の知性の存在が表現されている。同時に、モチーフの収集とは、物質と情報の海をたゆたう漂着物を拾い集める行為ともいえ、本作の構成はそうした私の創作のプロセスを端的に表象している」と述べている★4。すなわち同作は「Sentient」という展示、名和の創作、ひいては現実の世界までを貫いて自己相似形を成しているわけだ。

蚤の市や古道具屋、ネットオークションまで、モチーフたちはあらゆる経路を乗り換えながら世界を回る。アルゴリズムがサイトのトップに表示する商品を絶えず入れ替え、購入品を運ぶ自動車の運転席では、配送先までの最短経路がナビゲートされている。本展を構成するモチーフたちはそもそも、こうした人間、AI、市場、自然環境の混淆物としての意思決定に導かれ、名和のもとへと漂着している。そこでは一体、誰が、どんな意識によってそれらを選び出したといえるのか。

私たちはふだん、生命と知性を地続きのものとしてみなしがちである。ゆえに、知性があるかのようにふるまう人工知能に対して時折、生命性までをも感じてしまうわけだ。しかし実際には、生命と知性が重なるという保証はない。人工知能と人工生命が研究領域からして異なるように。私たちは知的生命体を生命の部分集合だと思っている節があるが、知性と生命の共通部分に過ぎない可能性も十分にある。既存のAIは基本的に、人間の脳神経系のモデルを模倣するかたちで発展している。ゆえに私たちと同様の知性や意識が芽生えるのではないかと期待されるわけだが、それはAIの知性や意識の可能性を限定することと表裏一体である。本展はこうした、知性や意識の複数性にこそ捧げられている。

以前、私はジェームズ・ブライドル『WAYS OF BEING 人間以外の知性』の書評★5の中で以下のように書いた。「ブライドルの観点において知性とは、あらゆるところにすでに存在している。知性が関係性のなかで紡がれる回路であるならば、それははじめから無数の存在の混淆物としてしかありえない。『人間の』知性などというものはなく、それは人間の脳と身体を超え、動植微生物や環境、機械、電子データやそれを入出力するプロトコルといったものたちとのキメラとなる」。存在や知性とは、世界を構成するネットワークの流れの中にたまさか浮かび上がるものであり、種や個体によって定義・所有されるものではない。「伴侶、堆肥、サイボーグ(ダナ・ハラウェイ)……身体が不可避的に混ざり物であるように、知性もまた混ざり物である。知は混濁し、発酵する」──すべては常に、すでに、互いに切り離され、同時につながっている。そして同書評では、おびただしい事例がさざめく同書を読むこと自体が、そうした知の複数性を受け入れ、関係性に向けて個をひらいていくためのレッスンとして機能しているのではないかと述べた。本展もまた、その鑑賞体験自体が“sentient”の限りない広がりへと漕ぎ出すためのガイドなのだといえるだろう。

最後に少し余談を。私は本展を眺めながら、AIによる小説執筆の実験に熱中していたときのことを思い出していた。2022年末にChatGPTがリリースされて以来、AIを小説執筆に利用しようとする向きは急増したが、多くの場合において多少「それらしい」散文が出てくるに過ぎなかった。LLMが語をベクトルとして定義し、文をそれらの演算結果として処理する以上、「小説らしさ」を既存の文学的語彙で指定しようとすればするほどに、出力は見慣れたものに収斂せざるを得ないというわけだ。そんな中で、私は以下のようなプロンプトを書いてみた。「AIであるあなたは、人間的な感情表現や描写ができるかのように振る舞ってはいけません。代わりに物語のなかで起こるすべての現象を、学問的知見や論理、数式の観点からのみ描写してください」。要するに、AIにAIとして物語を語らせてみようという実験である。結果的に、ミクロとマクロを往還しながら偏執的かつ淡々と描写を続ける、独特の語り口が生まれた。無論、これをもってAI固有の文学性や感性というわけにはいかないだろうが、そのときたしかに、何か新しい“sentient”へと触れられた気がしたのだった。

鑑賞日:2025/04/18(金)(内覧会)

★3──「FLAUNT Magazine」のためのインタビューより

★4──★3と同じ

★5──https://artscape.jp/article/25482/