発行日:2025/07/20

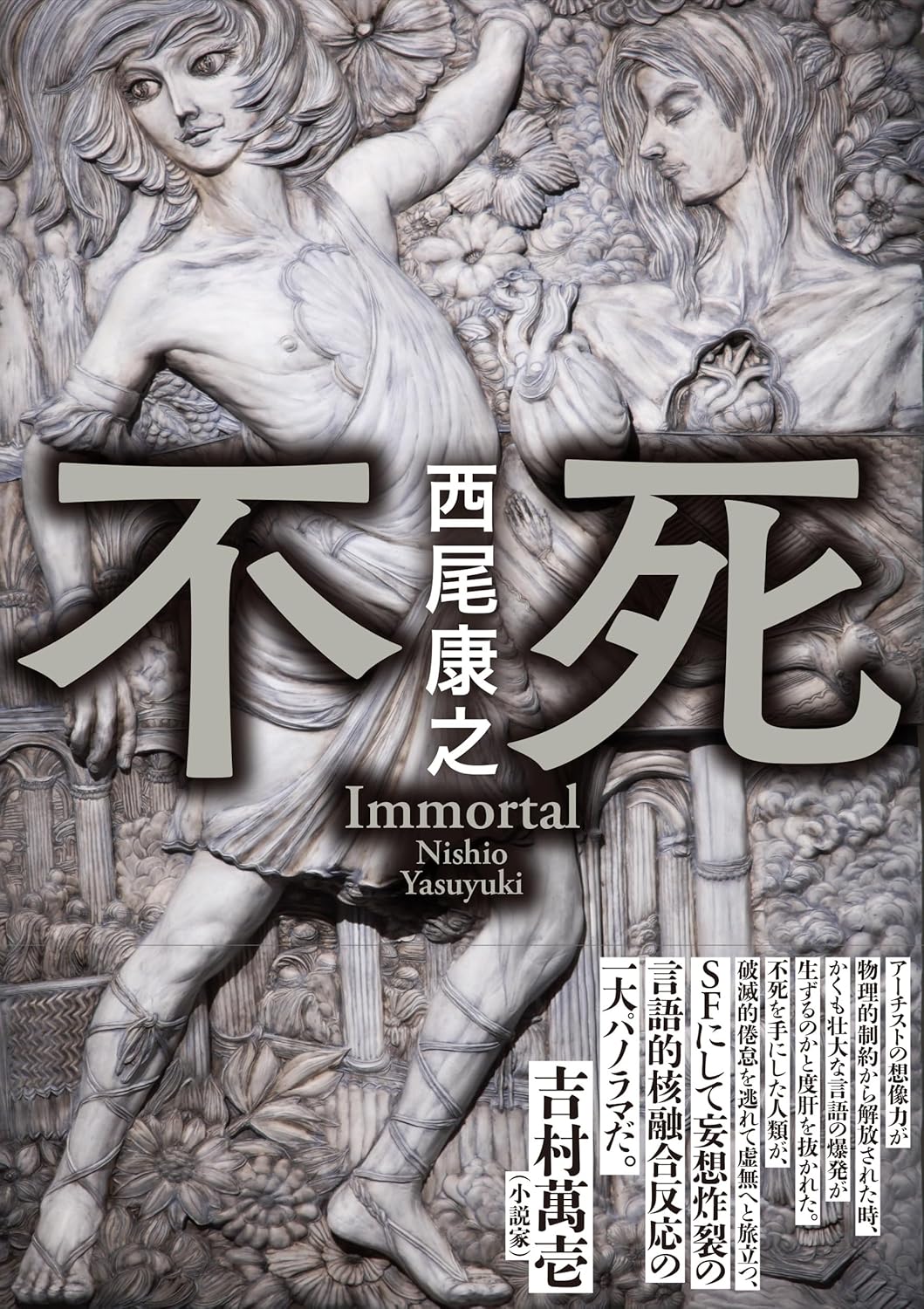

『不死』は現代美術家・西尾康之による小説作品である。文字どおり、不死と化した人類を巡る物語であり、大枠ではSFに分類できるだろう。本作はもともと十数年前に執筆された800ページほどの同名作品にもとづくものであり、度重なる改稿の末に今回の出版に至ったという。

400ページ近いボリュームを通じて語られる不死者たちの物語は、数万年規模のタイムスパンに広がっているのだが、あらすじを抜き出せば以下のようになるだろう。HC(Human Chrysalis)と呼ばれる量子ニューラルコンピュータが自律学習の末に超知能化し、腐敗抑制技術や癌治療といったさまざまなファクターと連動した結果、人類に不死がもたらされた。HCは合理の神として世界全体を統治し、人々は不死の仕組みも、社会の全体像も理解できぬまま、ひたすらに無限の生を謳歌する。物語はやがてSとKという二人の視点を軸に展開し、永遠がもたらす倦怠から逃れようとする不死者たちの究極の決断──とはいえ、不死である以上、それは暫定的なものにならざるをえないのだが──へと向かっていく。

ただ、上記は私たち定命の者──少なくとも今のところは──の時間認識に合わせた情報圧縮にすぎない。実際の物語では、細分化された章ごとに数十から数百年単位の時が流れ、それに合わせて語り手であるSとKのステータス、および彼らを取り巻く状況も大きく変動していく。そのため、全体はほとんど無秩序な断章の集合体のように見える。加えて、西尾の文体的な特徴がそれに共鳴する。章ごとに視点人物を変えながら継続する一人称の語りは、体言止めの多用や助詞の省略、唐突な文語的硬さ、それと相反する口語的ゆるさといったものたちのコラージュによって構成され、独特のリズムを帯びている。例として、空軍のテストパイロットとなったKが飛行実験に従事するシーンを引用しよう。

またしても不可解な飛行体の実験。身長ほどの直径を持つ三つの球体を集めただけの物体。真ん中の三角形の隙間に押し込められて、高度1万メートルから地上に滑空させられた。何の衝撃もなく安定した飛行。いったいこの球体は何なのか。内側から突っつくと、『いやん』と微かに言葉を発して離れてゆく。球体同士は固定されておらず、浮いているだけだ。三つの球体が俺の体から少しでも離れると、高度が急激に落ちた。墜落の恐怖に怯えて叫び続けると『うふふ』と言いながら戻って来て、さっきよりも強く挟まれた。そうやって何度か弄ばれると精神的にもへとへとだ。★1

西尾のテキストは基本的に一文が短く、さらに本作では、次から次に殺到する奇想の大群が常に語りを脇道へと急き立てていく。あらゆる語りはその運動量を残したまま、半ば無理矢理に文の中に固着させられている。その結果、西尾のテキストには奇妙な力の痕跡が横溢する。断片化されながら並ぶ語りそれぞれの残留応力が、テキスト全体に歪みをもたらしているのだ。★2

さて、なぜ『不死』の文体的特性を見てきたのかといえば、それが西尾の彫刻制作の特性と響き合うように思うからだ。よく知られたように、西尾独自の制作手法として陰刻鋳造がある。西尾は粘土に指で窪みを彫り込むことで、鋳造のための型を直接塑像する。この手法では、作家は凹凸と前後左右が逆転した型を通じてしか完成像を推しはかることができないため、当然、最終的な制作物には思いもよらない歪みが生じることとなる。空間を手探るように残された指の痕跡によって、点描のごとく現出する歪んだ表面。冷たく硬質な彫刻の肌と相反する執拗なまでの肉の記憶が、西尾作品の質感を特徴づける。これは『不死』における、一人称の、断片的なテキストの痕跡によって描かれる歪んだ語りとも相似形を成しているだろう。

*

西尾は陰刻鋳造という独特の制作方法を編み出した理由として、自身の所有不安を挙げている。世界に存在するさまざまな事物──刻々と変化する自分の肉体から、生命そのものに至るまで──は、いかにして自身の領域に属していると判断できるのか。このオブセッションに対して、陰刻鋳造は世界のネガポジ反転技術として作用する。陰刻鋳造によってつくられた制作物のかたちとは、内側から押し付けられた西尾の指の痕跡の集合として顕現した表面であり、この観点においては、制作物それぞれの内部に仮想的な西尾の肉体が存在しているとみなせる。コスチュームや着ぐるみを自身の表皮の拡張とする考え方は珍しくないが、西尾はその特異な〈人—モノ〉の重ね合わせ状態を彫刻として自律させているわけだ。

では、先述した西尾の彫刻と小説の呼応関係を鑑みたとき、『不死』のハードカバーの中にも同様の存在──仮想的な西尾の肉体──を見ることができるのだろうか。この〈人—本〉間の関係性を考えるうえで象徴的なのが、作中に登場する「本に変身した不死者」である。

ある男は本という形態に執着し、自らを本にした。液化した体を本の成分に情報加工して紙とその表面の印刷によって構成された肉体とし、背表紙でネットワークを繋げて、全120巻の大著として人格と体の全てを表現した。★3

私がここで思い出すのは、ラテン語の“corpus”である。これは肉体・全体といった意味に加え、(全集や叢書といった)書籍の組を指す。あるいはそこに記されるテキストこそはまさしく、文字/人格の群である。入れ子状になった無数の身体としての本。作中の不死は分子レベル以下にまで破壊されても継続するとされているが、それはすなわち、一個の体の中に無限に分割された身体を抱いている姿としてイメージ可能だ。西尾は精神科医の斎藤環との対談のなかで、VR空間においては死から逃れられた実感があると語った★4。VR空間内では、その瞬間瞬間、あらゆる見た目や属性のアバターへと変身することができる。それは常に死に、生まれ続けているような体験だろう。西尾は「例えば、肉体の死の直前にVR空間上で赤子として生まれ変わったら」と問う。そこでは、記憶の連続性はもはや問題にならない。むしろ、記憶の細分化とシャッフルを通じて時間の有限性が無化された、不死の錯覚が立ち現われている。

もちろん、これは理想化されたVR空間の体験であり、実際にはアバターごとに固有の、現実の肉体とのズレが感得されることとなる。西尾はこのズレの感覚を、陰刻鋳造の歪みへとなぞらえている。アバターのズレと陰刻鋳造の歪み──これらはどちらも主観と客観、現実と仮想にまつわるギャップだと言えよう。ここで、『不死』についての興味深いエピソードが思い出される。西尾は単にテキストデータとして『不死』を改稿し続けてきたわけではなく、都度、自家製本を行なっていた。つまり、自作が本という物質的形態をとって存在していることが重要だったわけだ。実際、物理メディアとしての本に対する見解は『不死』の作中でも語られる。

電子メディアの中にあるのは、情報出力の連続によって得られるつかの間の仮想空間の作出です。高度に立体化された空間演出もあるのだが、決定的なのは物質的連続がないということ。その点、本にはインクによるタイポグラフィーとしての実体的な物理現象を用いて、その言語的な仮想空間を物質で構成していることの揺るぎなさは肉体に通じ、物質構成としての生物なのです。★5

本は肉体であり、彫刻であり、仮想現実の生成器という意味においてVRでもある。こうした相互関係を幾重にもめぐりながら、『不死』の世界は立ち上がっていく。

*

では改めて、『不死』の世界における芸術とはどのようなものとして描かれているのか★6。その顕著な例として、本に変身した不死者は自身が感得する悦楽を以下のように表現する。「この全身を用いて人々に表現をしている充実感。ダンスよりも赤裸々に文字どおり見られることに翻弄される。自らが発するよりも先に自らへの興味を受動的に汲み取られ、と同時にそれを表せる読者との一体感」★7。いわく、本とは「全身が表現者である無駄のない存在」なのだという。

ここで、表現の快楽に焦点が当てられていることは重要だ。作中では、HCによる世界統治が人智の及ばないものとなった結果、人々の多くは芸術家になったと説明される。不死がもたらした無限の時間は、誰もがいずれはほとんどのことを習熟可能であるという幻想を生む。そのため、あらゆる芸術が細分化・過激化するとともに、漫然とそれに打ち込んでいるだけの者──唯一にして無限の資本である時間を賭けることしかできない者──が増加していく。彼らは登場人物によって以下のように批判される。

でも、表現者には必然が不可欠よね。習熟や意匠の獲得だけでは、その資格になりえないわ。表現の価値は、表現者がそれに至る時間的地位的な関係を含めての美しい構造だと思うわ。だから感動する。それをまねしたくなるほどね。習熟して得られる万民の共通項は、リテラシーのみよ。★8

ここにおける必然とは、広義のオブセッションのことだと言ってもいいだろう。翻って西尾の作品世界は、それがどのようなメディアを用いているかにかかわらず、まさにオブセッションによってあまねく満たされた空間だと言える。では、西尾自身のオブセッションは不死とどのように響き合っているのだろうか。それを検討することは、『不死』の世界を間接的に探索することにつながるだろう。

(後編へ)※10/07公開予定

執筆日:2025/09/26(金)

★1──西尾康之『不死』くま書店、2025、163頁

★2──小説以外における西尾のテキストとして、夢日記が挙げられる。西尾は夢日記の執筆について、それは思いもよらないことを文章化する訓練であったと同時に、起きた側から忘却されていく夢を何とか書き留める試みでもあったのだと振り返っている。西尾のテキストに感じられる切羽詰まった強迫的な質感は、こうした部分に由来するところも大きいように思われる。実際、『不死』の原型となった800ページのプロトタイプは約1ヶ月の間に集中して書かれたものだという。

★3──前掲書、92頁

★4──西尾康之と斎藤環によるトークイベント「『不死』の時代とは?:アーティストと精神科医が語り尽くす」より

★5──前掲書、92頁

★6──実際に不死が実現したとき、それは芸術の主題となりうるだろうか。これまでの歴史を見れば、パラダイムシフトをもたらすような技術革新は、常に芸術の探索対象となってきた。あるいは今日、科学と芸術はその前線において不可分なのだと言うこともできるだろう。しかし、こと不死に関してはいささか状況が異なるのではなかろうか。なぜならそもそも、芸術は不死のパロディとしての性質によって成立してきたように思われるからだ。有限性に囚われた私たちが、それでも無限を求めるなかで開かれる回路。瞬間性を永遠性へ、個別性を普遍性へと跳躍させるための賭け。そうした、決して届かないものを希求するという矛盾に満ちた闘争のなかで異常発達を繰り返した一群を芸術と捉えるならば、それは不死という満願の成就とともに成仏しうるのだろうか。

★7──前掲書、93頁

★8──前掲書、182頁