本記事では、美術家である水野幸司氏が自身の制作活動の軸とする絵画や書のうち、「書」の根源的な定義とその現代的な可能性を考察しています。水野氏は臨書(法帖などの墨蹟を写すこと)の経験に基づき、書とは物理的な刻印から感覚を通じて現われる意味であり、「書かれた形象がもつ意味に、身体を通じて接続する行為」としています。そして活字設計が扱う「書体=style」に対し、書は物質としての痕跡(body)を主要概念として扱うべきだと主張します。さらに論考は、良寛の書や道元の思想を参照し、人間を超えて存在する「言葉(ロゴス)」のありようを探求します。最終的に仮説として導かれる「感性的情報の組成術」としての新たな書の可能性に、ぜひ耳を傾けてみてください。(artscape編集部)

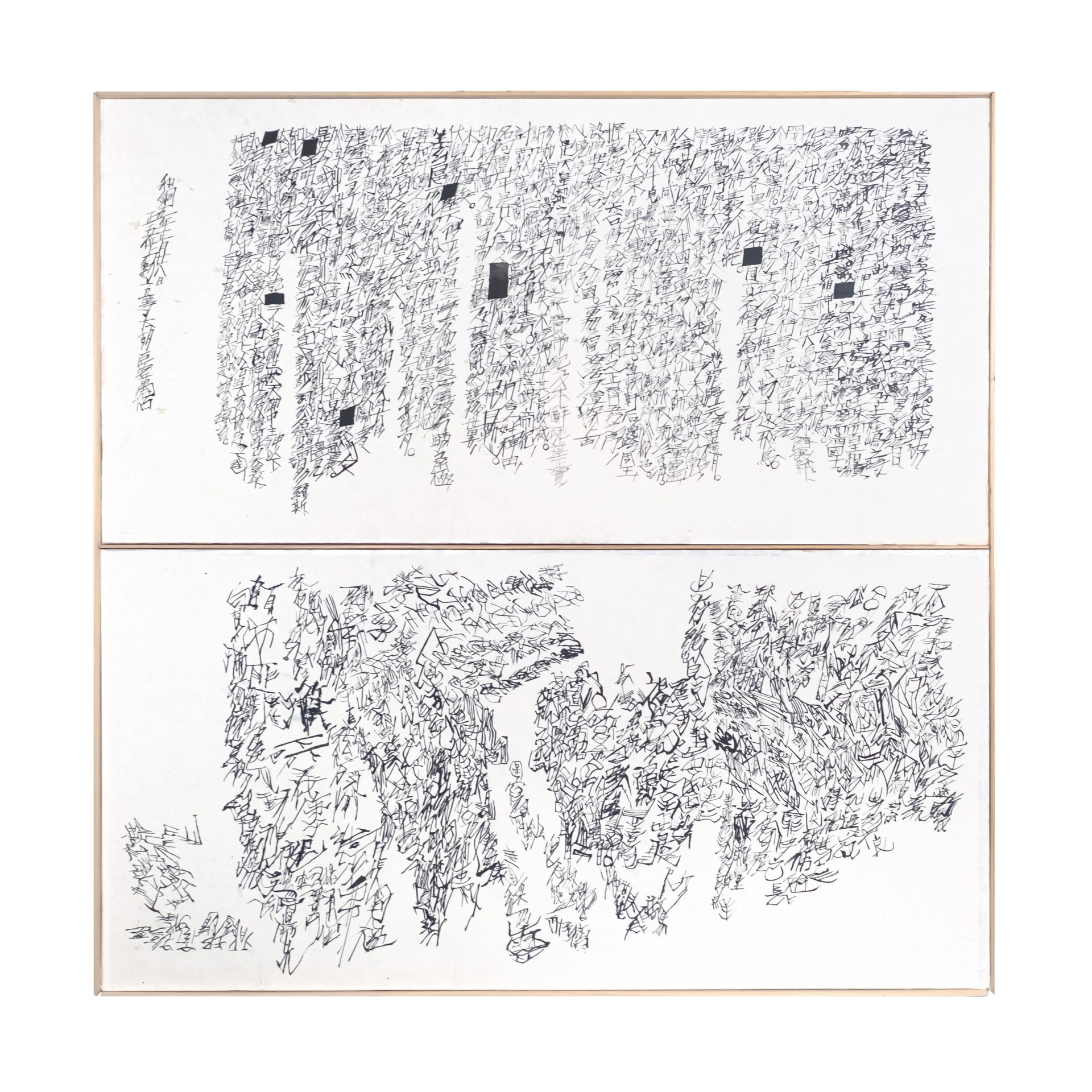

水野幸司《O1》(2024)。筆者が作品として発表した書。古事記序文(上)と千字文(下)が書かれている。[筆者提供]

水野幸司《O1》(2024)。筆者が作品として発表した書。古事記序文(上)と千字文(下)が書かれている。[筆者提供]

書の制作と臨書の経験

私が書を制作し始めたのは大学に入ってからのことだった。大学でグラフィックデザインと絵画について勉強していた時に、ふと書について関心が向いた。絵画やグラフィックデザインと、明らかに隣接する領域であるにもかかわらず、何も知らないということに気づいたからだ。日本において「書」は芸術表現として考えられることはあっても、それを学ぶディシプリンと芸術教育のあいだには一定の距離がある。そのことは、日本の美術大学で書道科を有している学校の少なさを見るだけでも明らかである。古くから伝統として根ざし、誰もが小学校の頃には習字の時間で筆や墨を使って字を書いたことがある。そういう意味においては多くの人にとって慣れ親しんだものであり、同時に芸術としても深い歴史を持つ。そうであっても、美術と書のあいだの溝は深いものである。

書は文字であり、文学であり、物質的形象であり、運動であり……。書はこうした要素からなる無数の情報を独自の形式でひとつの形象に統合したものである。自分がこれまで学び制作してきた造形とはまったく異質な領域である。ちょっとした好奇心で無防備に挑んでも浅い理解で終わってしまい歯がたたない。まず今自分がいる座標を定めて、そこから始めるべきだと思った。私がはじめに書の作品として制作した《O1》は、『古事記』序文と「千字文」を書いたものだ。私は日本において最初に漢字と万葉仮名が併用されることになった文章と、書の手本として使われている漢詩から、書を始めたかった。可能な限り書と自分を遠くへ引き離したところをゼロ地点に据えようと考えた。これは一種の異星人と同じ立場に立ってみる経験だ。言い換えれば、書や字にまつわるあらゆる認識をまったく前提することなく、ひとつの規範的かつ象徴的な文章を書くことから、あえて距離を取る。そうすることで、私が書について素通りしてしまっていることを見つけ出すことができるのではないのだろうかという企てである。

《O1》を書いた後の私は、臨書(法帖などの墨蹟を写すこと)をしてみることにした。はじめてそれをした対象は褚遂良の「雁塔聖教序」だった。均整のとれた静かな印象の書体の中に柔らかな筆の運動と、形の多様性がある美しい書だと思い神保町で購入した。いざ家に帰り臨書をしてみると、それまで自分が「字を書く」という行為だと思っていた感覚はまったく通用しなかった。ところが作業を進めていくうち、指先に集中した神経から身体全体の感覚が作り変えられていく経験をした。すると同時に自分の意識の在り方も変容してくる。この感覚は言葉にし難いものだ。そうして名筆と呼ばれるさまざまな書を臨書していると、一つひとつの書がそれぞれまったく異なる感覚を要請してくることに気づく。そして臨書が上手くいくとその感覚に触れることを通じてその字に託された意味や文意までもがわかってくる。この経験はうまく言葉にしにくい。ただ単語帳を読んで言葉の意味がわかるとか小説を読んで表現のニュアンスが伝わってくることとは違う。

やや誇張された譬えになるが、映画『メッセージ』(原題:Arrival/2016)に私の臨書のイメージに近いシーンが出てくる。この映画では主人公である言語学者のルイーズが、「ヘプタポット」と名付けられた宇宙人の文字を分析していく。そのうち、直感的に彼らの文字を読み解き使えるようになってしまうという非常に印象的なシーンがある。つまり、形象=文字の意味の外的な分析を超えて(あるいはそれを介さず)、感覚的な次元においてその言葉の意味が理解されるということが、臨書を通じて経験することである。

臨書で感覚と意識が組成されるたび、意味は語にあらかじめ紐づけられているものとしてではなく、物理的な刻印から感覚を通じて現われる。書とは書かれた形象がもつ意味に、身体を通じて接続する行為だ。書の定義は、もっとも根本的にはこうした経験に条件づけられると思う。

書体について

物質的に刻印された書、文字。それをここでは書体と言いたい。

書における書体(body)とは、文字として書かれ(または読まれ)たすべての物質的刻印=痕跡を指す。ここでの「体」は、形や働きをもつ現前する身体の意であり、すなわち物質として刻まれた字である。一般に、記号としての文字は書体(style)が変わっても語彙的な意味は変わらない。しかし、物質としての刻印(書体)が変われば、同じ文字でも意味の立ち上がり方が大きく異なる。 一方、デザイン領域で言う書体(style)は、英語の typeface / font の訳語として用いられ、ある文字体系を一貫して特徴づける設計属性(明朝/ゴシック、セリフ形状、コントラスト、プロポーション、ウェイトなど)を指す。ここでは出力条件が変わっても、設計仕様としての同一性が基準となる。 書にも「金文・篆書・隷書・楷書」のようにstyle 的な区分は存在するが、書の核心はそれだけでは捉えきれない。あえて区別すれば、活字設計が扱う「書体=style」に対し、書は「書体=body」を主要概念として扱うべきである。つまり、グラフィックデザインにおける様式(style)を包含しつつ、書では物質としての痕跡(body)を価値の中心に置く──以降「書体」という時、物質としての痕跡(body)として用いる。

しかし、書体だけでは言葉にならない。言葉には意味なり、意思なり何らかのメッセージが現われなくてはならない。書体だけで言葉になるとするのならば、物質的痕跡と書体をどうやって見分けるというのか。あるいは、書体はいかにして物質的痕跡と区別され、言葉になるのか。私たちは普段、当然のように誰かによって書かれた文字と、そうでない物理的痕跡(あるいは現象)を区別することができる。文字とそうでないものの区別が存在しているように無自覚に考えている。けれど、例えばたまたま掘った土から見つけ出した陶片らしきものに、文字にもみえる亀裂が入っていたらどうだろうか。ある人はそれを文字だと思い込み、自分が大発見をしたと思うかもしれない。またある人は、ただの陶片として文字の存在にすら気づかず捨ててしまうかもしれない。字によって書かれた言葉でさえ、そうした意味においては極めて脆く儚いものである。けれど、この話を裏返せば人間を超えて言葉が書かれ、読まれるということにもならないだろうか。物質的現象のなかに、言葉が書かれるようなことだってあるのではないか。そう思ったのは良寛の書を見た時だった。

人間を超えた言葉

良寛の書を見ると、雑木林に吹き抜ける木枯らしを感じる。そして、風に舞ういくつもの木の葉の軌道がすーっと文字になり言葉になった。そのようなものが良寛の書である。ただ何もない雑木林に起こった些細な(一瞬の)変化の内に、この世界の真理が現われたような感動がそこにはある。

良寛の書、そこに書かれた言葉は、私たちが普段使っているような言葉とはどこか異なる。いやまったく別物であるような気すらする。一般的に私たちが考える言葉とは、コミュニケーションや考え事の際に用いるものである。だから、人間ありきの言葉であるといえる。しかし、良寛の書に現われる言葉には、どこか人間の言葉とは思えないところがある。人間を超えて存在する言葉であるかのような。

人間を超えた言葉のありようについて考えようとすれば、すぐに思い出されるのはヨハネ福音書一章一節「世の始めに言葉(ロゴス)はおられた。言葉は神とともにおられた。言葉は神であった。」(『福音書(新約聖書)』塚本虎二訳、岩波書店、1963)である。ロゴスとは世界を成立させる根本原理である。それゆえに時空に先立ち永遠性を持つ。ヨハネ福音書ではそれを「言葉」という。

私は書として書かれる言葉が、このような「言葉」と無関係ではないように感じる。つづいて思い出されるのは蘇軾(そしょく)の『渓聲山色』という詩偈(しげ/仏や菩薩の徳、仏の教えなどを韻文で表現したもの)である。

渓声便是広長舌

山色豈非清浄身

夜来八万四千偈

他日如何挙似人

谷の水音も山の色も、そのまま仏の身語(広長舌・清浄身)である。夜通し「84,000の偈(法門)」が説かれていたが、それを翌日どう人に語り伝えようか。

蘇軾とは中国、宋の政治家であり、書家である。山それ自体が法の現われであるとうたう蘇軾の「渓聲山色」は、言葉を自然のなかに見出した詩偈である。

“そのまま”に立ち会え

鎌倉時代の禅僧であり、曹洞宗の開祖である道元は『正法眼蔵』「渓声山色」の巻名自体をこの「渓聲山色」から取り、本文で詩句を引いて論じている。さらに「山水経」や「無情説法」でも、自然そのものが法を現成するという主題を繰り返し展開する。道元は自然を法とするのは、比喩ではないことを徹底している。つまり山や水は「法を喩えるための像」ではなく、法の現成そのものである、という読みになる。そこから道元は「渓声=広長舌」「山色=清浄身」と名づけることすら余計だ、とまで押し出し、「名相」を外して“そのまま”に遇え(立ち会え)と迫る。

「名相」を外して“そのまま”に遇うとは何か。名相とは、対象に与える名前・分類である「名」と、対象の見かけや働きである「相状」が結びついた“ラベル付きの見え方”のことだ。したがって「名相を外す」とは、あらかじめ用意した概念の枠をいったん忘却し、出来事を出来事のまま受け取る態度である。道元の思想のなかに見られる言葉とは、まさにそのとき──既存の語の枠組みを外してものを見るとき──現成する法のことである。曹洞宗を含む、禅宗においては書は座禅の一環として捉えられていた。

しかしこれでは、いささか抽象的な話に逸れていってしまいそうである。というのも、やはり人というのはこういう言い方をされると、目の前にある物質をなおざりにして、物質を生成させる根本原理のほうに関心がいくのである。そして一度その法則性を知った気になると、知らず知らずのうちに、その法則性に当てはめて実際の物質を見てしまう。繰り返せば、蘇軾も道元も、物質を通じて法=言葉を理解しろと言っているのではない。物質そのものが法=言葉であるといっている。だからこの主張はこのように言い換えることもできる。法=言葉の現われが物質であるとするならば、今目の前にある物質を除いて探す必要はない。ここから書論を考えるのならば、書とはまず物質を、感性を通じて読むということだ。物質を徹底的に読み込み、その形象や振る舞い、あるいは他の物質との関係性を刻印していく。そして刻印された物質同士の間に関係が生じるとき、そこにひとつの言葉が生まれる。

感性的情報の組成術へ

私は最後に、自然観察と書の新たなる関係についての試論を書いて、この文章を締めくくりたい。

自然の観察が、感性にどのような影響を与え、書としてどのように現われるのか。まず、書において観察の対象となっていたのは、拓本などのかつて書かれた墨蹟である。だが、ここまでの話から考えれば、墨蹟のみを臨書の対象にする必要はないはずである。自然物を観察対象にすることはできないだろうか? するとしたらどのように?

ここで私は、近年注目されるフィールドレコーディングに目を向けたい。目的はさまざまだが、そのひとつに、採取した環境音を作曲や音作りに活用する実践がある。音楽家/サウンドデザイナーの佐藤公俊は、TASCAMのウェブ掲載インタビューで、収録音をそのまま用いるのではなく「音の周波数がどの様に変化しているのか、どういう音量変化が起きているか、というのをデータとして録音・記録し、それを例えばサウンドデザインする際に作成した音の音量変化に使ったりだとか、そういった形で活用しています」と述べている。つまり、自然音の“変化のしかた”を抽出し、音楽という技術体系のパラメータへ置換して作品化するプロセスだ。興味深いのは、私たちが「心地よい」と感じるゆらぎや移ろいが、定量化された情報として音源のなかに確かに存在し、それを読み取って自作のサウンド設計に反映している点である。言い換えれば、自然音を感性情報として分析・読解し、その読解結果を自身のサウンドメイキングの生成へ翻訳している。

この手続きを書に応用することはできないだろうか。書家・石川九楊が「書は音楽である」と言うように、書は筆致と時間の芸術でもある。とすれば、フィールドレコーディングが音量・帯域の時間変化を抽出して音へ還元するのと同様に、書も自然の変化をパラメータ化して運筆(筆圧・速度・角度・濃淡)や章法(字間・行間)へ写し替えることで、自然の新たな観察法を書からも展開できるのではないだろうか。

なぜ最後にこの仮説へ着地したのか。おそらく、近年のAIを中心とする情報技術の発展が念頭にあったからだ。私たちの感覚や経験の背後で起こる情報処理は、依然として全面的に解明されたわけではないにせよ、計測・抽出・再構成のレベルで一定の成果が積み上がってきた。私はこのような情報技術の変化こそが、書の議論をめぐる停滞を解消し、更新する契機になりうるのではないかと考えている。

書の世界は、実に豊穣な感覚と深い精神性に満ちている。しかしそれは、なかなかパッとみてわかるようなものではない。一言で言えば、難解である。その理由はロゴスの性格にある。ロゴスは経験の内部に生起する。そして書とは、その生起した経験を刻印する行為である。したがって書は、ロゴスとしての言葉の経験を、いかに組成するかという課題として捉え直せる。ここで今日的な意義が生まれる。AI計測や生体センシング、行動ログ解析などにより、経験のいくつかの側面(リズム、間、ゆらぎ、強弱)を間接的に測る術が現われている。ならば、感性的情報の組成術としての書を実践しうるし、同時に、これまでの書法理論や作品も、経験の組成という視点から再読できるはずだ。

参考文献

・石川九楊『書とはどういう芸術か──筆蝕の美学』中央公論社、1994

・岡﨑乾二郎『抽象の力──近代芸術の解析』亜紀書房、2018

・岡﨑乾二郎「美術評論のこれまでとこれから」『美術評論+』(美術評論家連盟AICA Japan ウェブ)、2024、URL=https://critique.aicajapan.com/7200[最終アクセス日:2025年11月3日]

・佐藤公俊(インタビュー)「サウンドデザイナー佐藤公俊さん|フィールドレコーディングへの想い」『TASCAM Magazines』2025、URL=https://tascam.jp/jp/magazines/detail/183[最終アクセス日:2025年11月3日]

・『福音書(新約聖書)』塚本虎二訳、岩波書店、1963

・道元『正法眼蔵(一)』水野弥穂子校注、岩波書店、1990

・道元『正法眼蔵(二)』水野弥穂子校注、岩波書店、1990

・道元『正法眼蔵(三)』水野弥穂子校注、岩波書店、1991

・道元『正法眼蔵(四)』水野弥穂子校注、岩波書店、1993

・野澤光「書道熟達者の臨書制作プロセス ―文字配置の補償的な調整過程―」『東京大学大学院情報学環紀要 情報学研究』、2017

・マシュー・フラー、エヤル・ヴァイツマン『調査的感性術──真実の政治における紛争とコモンズ』中井悠訳、水声社、2024

・マーク・チャンギージー『ヒトの目、驚異の進化──視覚革命が文明を生んだ』柴田裕之訳、早川書房、2020

・柳沢英輔『フィールド・レコーディング入門──響きのなかで世界と出会う』フィルムアート社、2022

・Eubanks, Charlotte “Performing Mind, Writing Meditation: Dōgen’s Fukanzazengi as Zen Calligraphy.” Ars Orientalis 46: 173–197、2016

![[PR]MMM × artscape ミュージアムグッズフェア vol.2──周年を迎えたミュージアムのオリジナルグッズ](/wp-content/uploads/2026/03/2603_MMM_5.jpg)