会期:2025/10/04~2025/11/30

会場:豊田市美術館[愛知県]

公式サイト:https://www.museum.toyota.aichi.jp/exhibition/antiaction

豊田市美術館で、1950年代から60年代にかけて創作活動を行なった女性美術家に焦点を当てた展覧会「アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦」が開催された。本展は2026年2月8日まで東京国立近代美術館に巡回している。

「アンチ・アクション」という力強い言葉の響きに魅了されるが、これは美術史家の中嶋泉が提唱するアンチ・アクションペインティングの略称ともいえる概念で、50年代に隆盛した美術の潮流であるアンフォルメルやアクションペインティングに帯同せず、自らの創作行為を貫いた女性作家に注目する展覧会である。また本展が対象とする核はジェンダーやアクション(ペインティング)といったトピック以上に「日本美術史をめぐる批評的言説」にある。

本展は二つの展示室からなる。前室に位置付けられる空間には鑑賞者が自ら仕立てるリーフレットと年表、出品者14名の作品が1点ずつ展覧されている。年表は1945年から1963年までの日本美術史の流れ、その美術史における女性作家の扱い、また出品作家の活動を取り上げている。年表の終わりには約20年の出来事を概観するテキストがあり、この内容こそ本展の基盤となる視点と思われる。

いわく戦後から60年代前半までは日本美術史に女性の存在が確認できる一方で、西洋中心主義に過ぎなかったアンフォルメルへの興醒めが、男性的な行為としてのアクションペインティングへの関心を強化する。以降、男性批評家による言説の中で女性美術家は様式やグループの歴史として包括され、個々の姿が見えなくなっていったという。この主張のためには、むしろ年表にない1964年以降にどれほど女性美術家への言及が消えたかを可視化すべきようにも思うが、アクションとアクション・ペインティングを意図的にか撹乱する本展は★1、それぞれの作家がアンチ・アクションか否かといった是非を超えて★2、日本美術史がたどった時代の捉え直しを重視しているように思われる。

また年表において本展を貫く問題意識を掲げながら、その言説に反証する個々の事象をリーフレットのテキストで明らかにすることで多様な視点を提供している。たとえば瀧口修造や宮川淳などの男性批評家が女性美術家の展覧会に寄稿文を寄せていたことや、本展の出品作家も叩くや焼くといったアクションと言える行為を通じて絵画を制作していたことなどがつづられている。

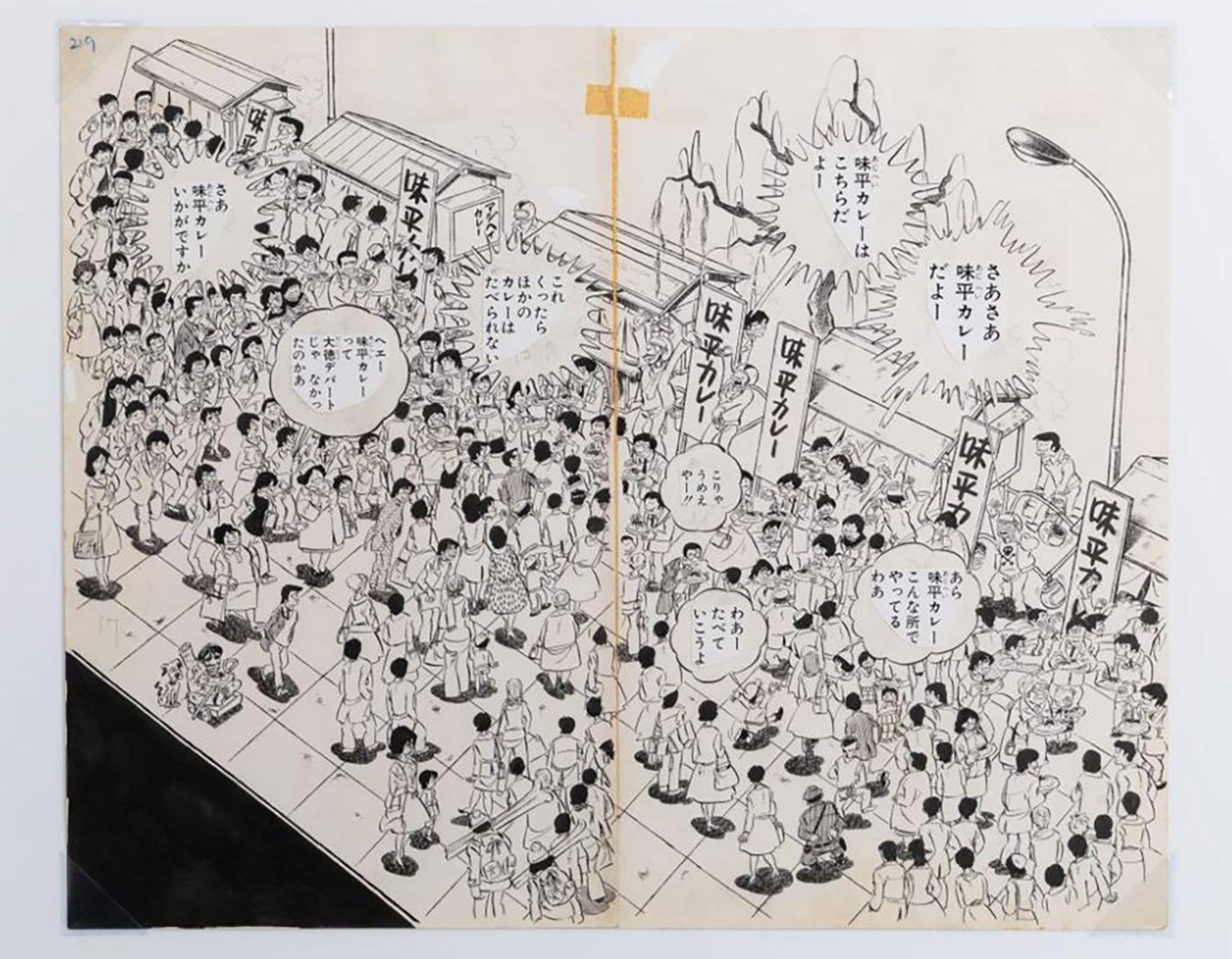

「アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦」展会場にて[以下すべて、筆者撮影]

主室となる部屋には、章立てのキャプションを置かずに作品だけを展覧していた。およそ同時代に制作されたという共通項のなかで、美術史の流れから切り離して個々の作家の作品を見直す機会となっている。

福島秀子はパウル・クレーに私淑するかのような絵画を制作してきた。キャンバスを覆うぼかしやムラのある色調と対照的に、黒色による円や線のかすれを用いるという自分のスタイルを作り上げている。そうした仕事に対する評価が充分であったかという点はもっと検証されてよいのだろう。田中敦子は《電気服》を絵画として表現した著名なシリーズのみならず、電子回路のイメージを描いたスケッチ的な絵画が出品され、創作に対する一貫性が伝わりやすいように紹介されていた。

田中敦子《無題》(1956)

14名それぞれの作品は当然ながら強い魅力があり、「戦後の」「女性の」といった枕詞なしに観る面白さや自由さにあふれた展示構成である。中嶋氏による現在進行形の研究を鑑賞者もともに考えていけるような能動性を促す展覧会だった。

鑑賞日:2025/11/07(金)

★1──タイトルが誤読を誘うほか、例えば年表には赤瀬川原平が1960年代を含む自身の活動を振り返った著書『いまやアクションあるのみ!──〈読売アンデパンダン〉という現象』(筑摩書房、1985)が記載されている。彼の活動も本展が対象とするアクションに規定されるなら、その代表的なアクションは銀座の街を「清掃する」というもので、それが男性性を強化するふるまいか疑問が残る。

★2──本展の出品者である草間彌生や田中敦子は、1950年代以降の美術的動向であるアクションに注目する展覧会「アクション 行為がアートになるとき」(東京都現代美術館、1999)に参加している。この展覧会は、展覧会の趣旨は同じながらも「Out of Actions: Between Performance and the Object, 1949-1979」と題されたロサンゼルス現代美術館の国際巡回展でもある。