発行所:書肆侃侃房

発行日:2025/09/01

公式サイト:https://www.kankanbou.com/books/jinbun/0684

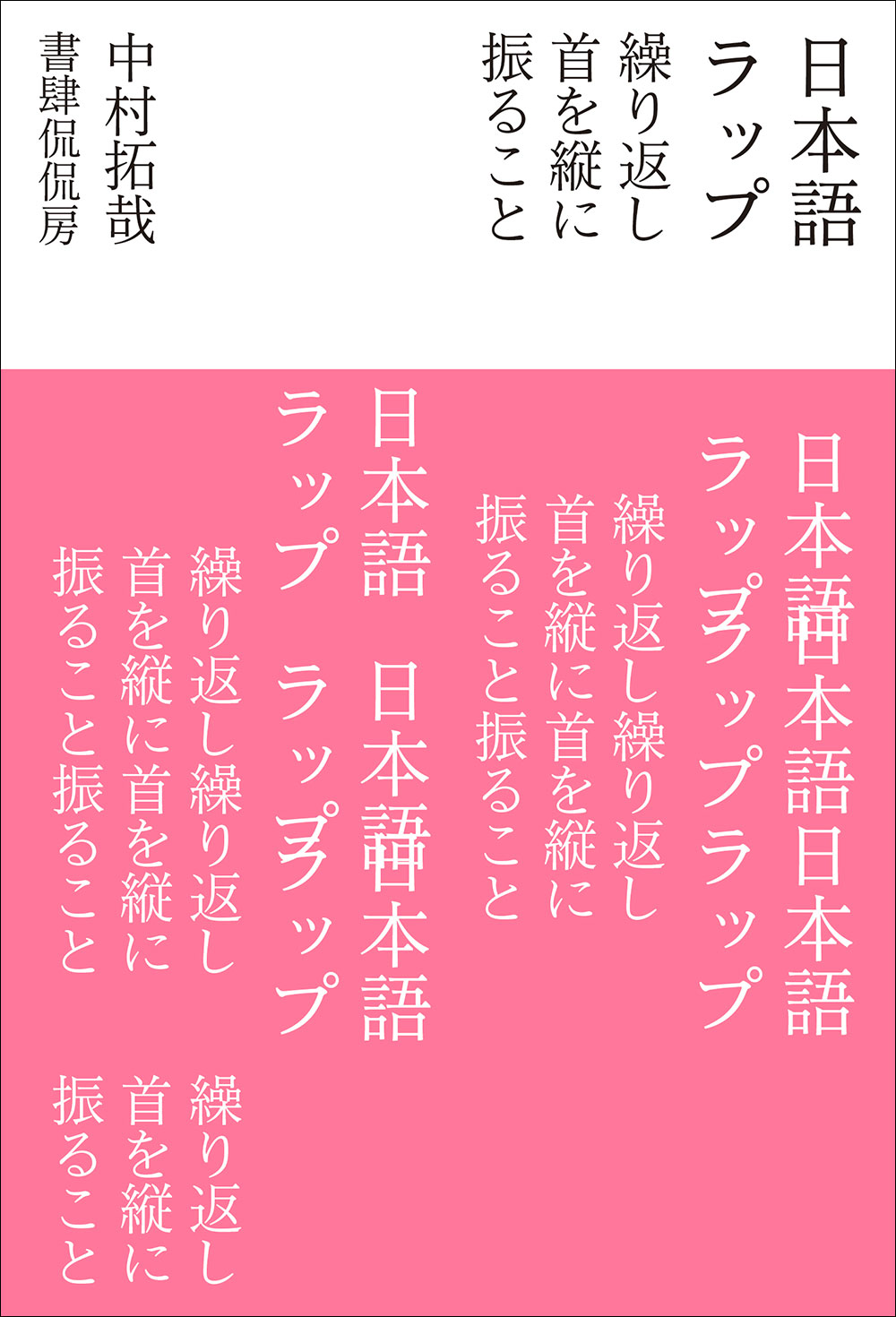

本書『日本語ラップ──繰り返し首を縦に振ること』は、これまで「韻踏み夫」名義で『日本語ラップ名盤100』(イースト・プレス、2022)などを著してきた中村拓哉(1994-)の単著である。やはり今年刊行された吉田雅史『アンビバレント・ヒップホップ』(ゲンロン、2025)と並んで、日本語ラップ論における画期的な仕事であると言ってよい。本文・註含めて400頁に及ぼうとする充実した批評だが、そのアプローチは複数の意味で特異である。以下では、全三部からなる本書の構成に即してその概要を見ていくことにしたい。

第一部「日本語ラップの『一人称』」では、宇多丸(RHYMESTER)による〈ヒップホップ=“一人称”の文化〉というテーゼを軸に、日本語ラップの言説史が辿られる。ただしそのアプローチはけっして通り一遍のものではない。著者は、日本においてサブカルチャー批評が花開いた2000年代──いわゆるゼロ年代──の風景に立ち返りつつ、そこで「日本語ラップ批評」がいまだ場を持ちえなかったという重要な指摘から議論を立ち起こす。それは、当時のオタク系批評(=「ニッポンの思想」)においても、左派的な文化批評(=「ストリートの思想」)においても、適切な場を持ちえなかった。その一因として、当時の日本語ラップが「愛国的な主張や差別的なリリック」(18頁)を歌っていた、いわゆる右翼的なものだとみなされていたことが挙げられるが、それが実態とはだいぶ乖離した臆見であることを、著者は当時の作品・状況から説得的に示してみせる(第三章)。最終的に、第一部では日本語ラップが「ポスト六八年」の文脈に位置づけられるのだが、この歴史的パースペクティヴは間違いなく本書のもっとも独創的な部分であると言ってよい。

第二部「反復=肯定の思想」は、多くの読者を驚かせるパートだろう。そこでは、日本語ラップ批評とは一見無縁であるかに思える思想家(ブランショ、ベンヤミン、ベルサーニら)の議論を通じて、ヒップホップが「反復=肯定」の思想として理論化される。ここは基本的に抽象的な議論が続くのだが、「微分的リズム」(菊地成孔/大谷能生)や「押韻としての引用」(ベンヤミン)など、ラップにおける韻律の問題をより思弁的なレベルで考えたい読者にとっては、何かと示唆に富むパートだろう。

第三部「ディスクールの詩学」も、やはり驚くべきパートである。というのも、本書においてもっとも濃密な批評が展開されるこの最終部においては、ほぼ全篇にわたりSEEDA『花と雨』(2006)が──このアルバムのみが──論じられているからだ。ここでも第二部に続き、ロマン・ヤコブソン、ポール・リクール、ブリュノ・クレマンといった、およそヒップホップ論から縁遠い(かに思える)人々の理論を下敷きに、SEEDAの『花と雨』というアルバムが、ひとつの「ミュトス」として解読されるのである。

全体を貫く思想的なトーンもさることながら、本書における日本語ラップの分析がほぼリリックに即して遂行されていることも大きな特徴だろう(これは、先にもふれた吉田雅史『アンビバレント・ヒップホップ』との大きな差異である)。日本語ラップ、それはすなわちリリックの問題である──本書のなかで殊更にそう言われているわけではないものの、この「言葉」への徹底した内在が、本書の批評的スタンスを示す決定的な特徴であるように思われる。

執筆日:2025/12/13(土)