2025年の夏、東京にて偶然にも2人の映画作家による展覧会が開催された。フランス/スイスの映画作家 ジャン=リュック・ゴダールの「感情、表徴、情念 ゴダールの『イメージの本』について」展(新宿・王城ビル、2025年7月4日~8月31日)と、ポルトガルの映画作家 ペドロ・コスタによる「ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ」展(東京都写真美術館、2025年8月28日~12月7日)がそれである。いずれも映画作家による映像インスタレーションの展示であり、映画から現代美術への越境とみなせる(ただし前者については、ゴダールの晩年の協働者であったファブリス・アラーニョによるリミックスといった方が正確であろう)。もちろん映画と現代美術の重なり合う領域としては、筆者が専門とする実験映画やビデオアートの文脈が存在している。しかしゴダールもコスタも、実験映画とは関わりを持たずに創作に取り組んできた映画監督である。それゆえに、スクリーンと観客を含む上映空間やメディウムの問題について、実験映画の文脈からは出てこないような、思いがけない示唆を得ることができるのではないかと期待し会場に足を運んだ。

氾濫するイメージの空間:ゴダールの展示から

まずはシネフィル的★1なものとは言い難い、筆者なりのゴダール像を提示しておきたい。1950年代に映画制作を開始したゴダールは、革新的な長編劇映画デビュー作『勝手にしやがれ』(1959)によって、フランソワ・トリュフォーなどと共に、戦後フランスの映画の潮流であるヌーヴェルバーグの中心的な作家として注目されるようになる。ヌーヴェルバーグの戦略性を簡潔にまとめるならば、それは商業的なアメリカ映画の映画監督たちを称賛することによって、当時のフランス映画の制度的な規範性に対抗するというものであり、手法面ではロケーション撮影によるドキュメンタリー性の導入や即興的演出によって説明できる。

筆者の立場から見るならば、ヌーヴェルバーグの勃興を準備した批評家であるアンドレ・バザンが、戦前のヨーロッパのアヴァンギャルド映画(それは実験映画の源流である)を否定し、大衆的な映画において新しいアヴァンギャルドを見出そうとする姿勢を示したところに、この潮流の最大の特徴があると思える。そのなかでもゴダールの急進的な姿勢は群を抜いており、デビュー作に見られたジャンプカットは、物語の叙述を解体する方向に作用する。さらに、1960年代の政治運動の高揚するなかで、ゴダールはジガ・ヴェルトフ集団を結成して匿名的な集団制作による政治映画に取り組むのだが、この時期の『ブリティッシュ・サウンズ』(1969)などにおける映像、音響、そしてテクストの過激な再構築は頂点に達し、映画は無数の引用が衝突するコラージュの様相を呈する。

やがてジガ・ヴェルトフ集団解散後の1973年、ゴダールはパートナーのアンヌ=マリー・ミエヴィルと共に、スイスに拠点を移して工房「ソニマージュ」(音:sonと映像:imageを結びつけた造語)を設立する。その後のゴダールは商業的な劇映画に復帰しながら、それまでの取り組みを「ソニマージュ」というコンセプトによって発展させる。そのなかで新たなメディウムであるビデオの導入が始まり、1978年には「映画史」の構想が生まれる。やがて10年がかりの仕事として進められた『ゴダールの映画史』は、1998年に完成をみる。古今東西の数々の映画からの引用とテクスト、音声によって構築されたビデオ作品である同作は、そのまま今回のインスタレーションの原型である『イメージの本』(2018)につながっている。『イメージの本』もまた映画の引用からなる映画であり、5つの章立てによって構成されている(映画研究者の堀潤之のブログ★2には、引用元となった映画の情報が記載されている)。意外なところでは、これまで実験映画とのつながりを持たなかったゴダールが、マイケル・スノウの『中央地帯』(1971)などの映画を引用しているのが目を引く。ゴダールはその後も短編を手掛けたのち、スイスの自殺幇助団体の助けを借りて2022年9月13日に逝去した。

『イメージの本』のインスタレーション展示は、先述のとおり『ソシアリズム』(2010)から、製作・撮影・編集など全面的にゴダールの映画に関わるようになったアラーニョによって主導されており、ゴダールの逝去後も、同氏の演出のもとで構成を変えながら世界各地で展示されてきた★3。当初は、ゴダールのアトリエをインスタレーション的に再現した空間で、『イメージの本』をモニター上映する(ローザンヌ・ヴィディ劇場、2018/ミラノ・プラダ財団〈オルフェのスタジオ〉、2019)という小規模なものだったが、それはやがて「感情、表徴、情念」というタイトルを与えられ、映画をいくつかの素材に分解して、多数のモニターによって展示空間に配置するという大規模なインスタレーションの形態に発展する(ニヨン城[ニヨン国際ドキュメンタリー映画祭]、2020/〈世界文化の家〉[ベルリン国際映画祭]、2022)。

アラーニョの回想によると、ゴダールの助言を受けながら、同氏が展示を主導するようになったのは2020年の展示からのようである。そしてゴダールの逝去後も、アラーニョは新たにチュールへの投影という演出などを取り入れながら、現在に至るまで展示を実施している。

新宿・王城ビル(「感情、表徴、情念 ゴダールの『イメージの本』について」展会場)[提供:《感情、表徴、情念 ゴダールの『イメージの本』について》展 実行委員会]

今回の王城ビルの展示は、こうした経緯のもとで開催されたものであり、実質的にはアラーニョによる『イメージの本』のリミックスだといえる。王城ビルは新宿・歌舞伎町の歓楽街にある城のような外観を備えた古いビルで、改修工事のために内装を剥がしたばかりのような、特異な内部空間を備えている。展示は1階から4階までのフロアを使って行なわれており、来場者は入り口でゴダールのインタビュー映像を横目にしながら、まずは上階に登ることになる。階段踊り場には、映像を写し出すモニターや室内ランプとともに、芸術・哲学・文学に関わる書籍などがページを開いた状態で配置されている。

「感情、表徴、情念 ゴダールの『イメージの本』について」展 展示風景[提供:《感情、表徴、情念 ゴダールの『イメージの本』について》展 実行委員会]

「感情、表徴、情念 ゴダールの『イメージの本』について」展 展示風景[提供:《感情、表徴、情念 ゴダールの『イメージの本』について》展 実行委員会]

そのまま2階フロアに入ると、空間を大きく使ってチュールが何枚も張られており、そこに分解された『イメージの本』の映像が投影されていた(映像素材はアルゴリズムによってランダムに制御されていたようだ)。チュールは半透明なため向こう側に配置された映像が透け、さらに音響も混ざり合っており、迷路のような空間全体を使った、重層的なコラージュになっていた。その一方で、それは作り込まれた展示というよりも、力技で空間を満たすものだったという印象も受けた。

展示の構成は『イメージの本』の章立てに沿っており、2階は「第1章:リメイク」「第2章:サン・ペテルスブルクの夜話」、3階は「第3章:線路の間の花々は旅の迷い風に揺れて」「第4章:法の精神」、4階は「第5章:中央地帯」「第5章:幸福のアラビア」として構成される。また階段踊り場と同じく、各フロア内にも室内ランプや書籍が配置されており、ゴダールのアトリエを再現した当初のコンセプトの要素が残されていた。こうして4階まで登ったのち、観客は1階に降りて、いくつかのモニター展示を抜けて出口に向かうという構成であった。

「感情、表徴、情念 ゴダールの『イメージの本』について」展 展示風景[提供:《感情、表徴、情念 ゴダールの『イメージの本』について》展 実行委員会]

「感情、表徴、情念 ゴダールの『イメージの本』について」展 展示風景[提供:《感情、表徴、情念 ゴダールの『イメージの本』について》展 実行委員会]

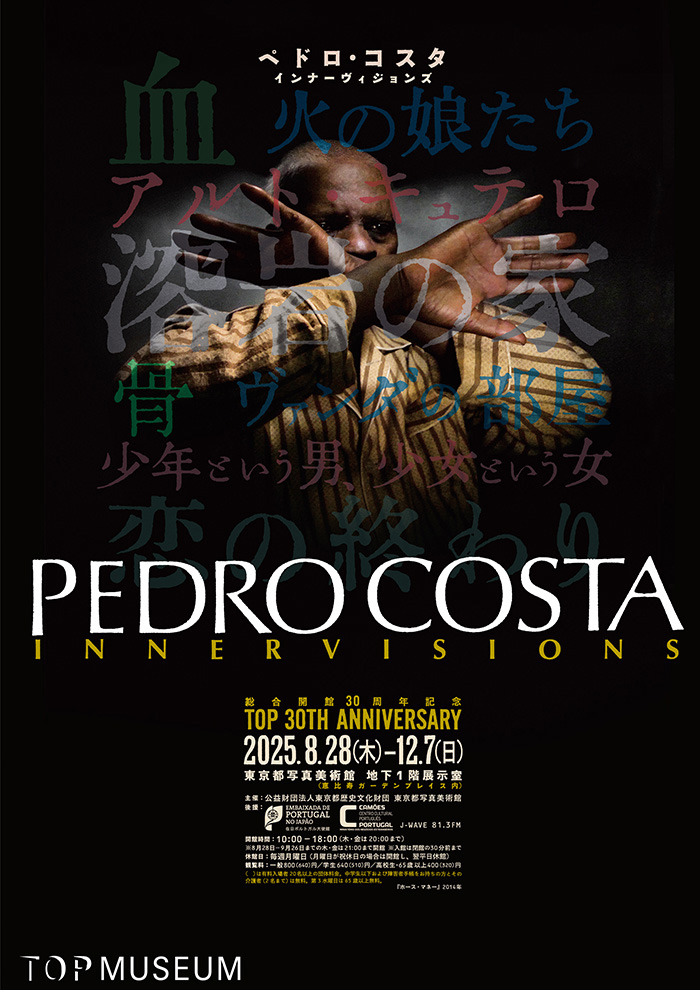

声とイメージが交錯する回廊:コスタの展示から

次にコスタについて、その作家像を提示しておく。コスタは映画学校で学んだのち、シネフィル的な文化背景★4のもとで長編劇映画デビュー作『血』(1989)を制作することによって、その活動を開始する。続いて、劇映画として『溶岩の家』(1994)と『骨』(1997)を制作するが、その過程でコスタは、旧植民地カーボヴェルデからの移民労働者と、彼らが暮らす貧しいスラム街であるリスボンのフォンタイーニャス地区というモチーフを得る。そして、それまでの大掛かりな35mmフィルム撮影から小規模なデジタル撮影に移行して、フォンタイーニャス地区にカメラを持ち込んで『ヴァンダの部屋』(2000)を制作する。同作は、前作にも出演したヴァンダ・ドゥアルテを中心に、フォンタイーニャス地区(そこには麻薬が蔓延っている)に暮らす人々の生活を撮影した作品であり、ブレッソン的手法の応用によってドキュメンタリーとフィクションの判別を無効化した点において革新的な映画となった。その撮影は何十回ものリハーサルを伴うものであったとされ、被写体たちの日常的な発話や身振りを、かろうじてフィクショナルに見える水準へと引き上げたショットの集積によって映画は構成されている。また、各ショットは必然的に長回しとなり、照明の演出やフレーミングも含め、同作はシネフィル的な美学を随所に色濃く残しているといえるだろう。その後もコスタは、カーボヴェルデからの移民労働者たちの個人史をモチーフに、フィクションの度合いを高めるかたちで『コロッサル・ユース』(2006)、『ホース・マネー』(2014)などの作品を発表し続けている。

コスタは、ゴダールの奔放さと比較すると映画の制度的枠組みを自らに強く課している作家だといえるが、その一方で、2000年代より散発的に自作を再構成した映像インスタレーションも発表してきた(日本国内での展示もあるが筆者は未見)。そうした試みの延長線上で、彼が本格的に美術館におけるインスタレーションに取り組んだのが、「Companhia」展(ポルト・セラルヴェス美術館、2019)である。記録映像★5を見る限り、その展示はさまざまな映画からの引用のみならず、写真・彫刻・絵画などと一緒に、コスタ自身の映画からの引用を展示したものだったようだ。

「Companhia」展(ポルト・セラルヴェス美術館、2019)記録映像

これらの試みを踏まえて、今回の「インナーヴィジョンズ」展は実施された。同展では、コスタ自身の映画を中心としながら、東京都写真美術館が所蔵する写真作品も展示されていた。会場に入ってすぐの回廊では、フォンタイーニャス地区に暮らす人々のスチール映像(いくつかは短いループ再生)からなる《今こそ名高き人々を讃えよう》(2025)と、写真家ジェイコブ・リースが撮影した貧しい生活者たちの写真の展示が、向かい合わせに展示されている。この回廊を進むと、完全に暗転した空間のなかで、『ヴァンダの部屋』、『コロッサル・ユース』の撮影素材を左右に配置して再構成した、2チャンネル作品《少年という男、少女という女》(2005)が展示されている。右側に屋内で佇む人々の姿が、左側に解体現場の風景が投影され、解体作業が進むフォンタイーニャス地区の喧騒が混ざり合って空間を満たしていた。

東京都写真美術館 総合開館30周年記念「ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ」展 展示風景[提供:東京都写真美術館/撮影:中川周]

東京都写真美術館 総合開館30周年記念「ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ」展 展示風景[提供:東京都写真美術館/撮影:中川周]

左側:ペドロ・コスタ《今こそ名高き人々を讃えよう》より(2025)シングルチャンネル・ヴィデオ(10点組)

右側:ジェイコブ・リース《向こう半分の人々の暮らし》ほか(1880-89)ゼラチン・シルバー・プリント 東京都写真美術館蔵

さらに進むと、『溶岩の家』の登場人物のポートレートを引き伸ばしてプリントした写真作品《溶岩の人々》(2015)の脇を通って、3枚の半透明スクリーンそれぞれに、戯曲を歌う女性たちの映像を3チャンネルで投影した《火の娘たち(2022)》(2022)の空間に至る。この作品には3つの画面を合成した映画版も存在するが、音声の混ざり合いを視覚的に体験できるインスタレーション版の方が圧倒的に優れているだろう。次に『溶岩の家』の序盤に登場する女性たちの表情を、吊り下げられた小さいスクリーンに4チャンネルで投影した《火の娘たち》(2019)の空間に出る。そして会場の中心的な位置に置かれるのが、奥の半透明スクリーンに『ホース・マネー』から引用された初老の男性ヴェントーラの映像を、手前の半透明スクリーンに火山の映像を2チャンネルで投影した《アルト・クテロ》(2012)である。最後にワンショットの短編映画《ジ・エンド・オブ・ア・ラヴ・アフェア》(2003)が半透明スクリーンに投影された空間を抜けて、最初の回廊に戻るという構成になっていた。細部に至るまで、非常に精密に作り込まれた展示であったといえる。

ペドロ・コスタ《火の娘たち》(2019)5チャンネル・ヴィデオ・プロジェクション 作家蔵

ペドロ・コスタ《火の娘たち》(2019)5チャンネル・ヴィデオ・プロジェクション 作家蔵

東京都写真美術館 総合開館30周年記念「ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ」展より[提供:東京都写真美術館/撮影:中川周]

ペドロ・コスタ《アルト・クテロ》(2012)2チャンネル・ヴィデオ・プロジェクション 作家蔵

ペドロ・コスタ《アルト・クテロ》(2012)2チャンネル・ヴィデオ・プロジェクション 作家蔵

東京都写真美術館 総合開館30周年記念「ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ」展より[提供:東京都写真美術館/撮影:中川周]

映画的欲望と空間との間で

これら2つの、映画作家による映像インスタレーションの展示を見て、筆者が疑問を覚えたのは、実験映画の文脈を持たない映画作家がインスタレーションを手掛けた場合、直線的に進行する固定された映画的持続を解体する、という以上のコンセプトを提示できていないということだった。この点において、ゴダールとコスタの間に違いはない。

例えばコスタの展示は、映画的な意味でのショットの単位がはっきりしていて、それらのショットが空間内に配置される(ここでは、ポートレートもまたショットであるという解釈を取る)。観客は空間内を回遊するなかで、それらのショットを自分のなかで結びつけ、映画として構築し、映画館の観客が得るものと同質の映画的快楽に浸ることすら可能だろう。ショットの現前性に依拠したシネフィルの欲望に沿うという意味で、コスタは明確に映画を指向している。「それがひたすら『映画』──なかんずくコスタ自身の映画──に接近することを切望している」という堀の指摘は正鵠を射るものである★6。しかしそれは、シネフィル的な美学の限界をも示しているのではないか。

ペドロ・コスタ《火の娘たち(2022)》(2022)3チャンネル・ヴィデオ・プロジェクション 作家蔵

ペドロ・コスタ《火の娘たち(2022)》(2022)3チャンネル・ヴィデオ・プロジェクション 作家蔵

東京都写真美術館 総合開館30周年記念「ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ」展より[提供:東京都写真美術館/撮影:中川周]

他方、ゴダール=アラーニョの展示もまた、観客は『イメージの本』の章立てを辿りながら、偶然の出会いのなかでイメージを結びつけ、自分のなかで映画を構築してゆくものである。ただし、ゴダールの晩年の作品がすでに映画としては破綻しており、ショットの概念も有効性をほとんど失っていた。ニヨン城や〈世界文化の家〉のバージョンでは、モニターによる展示だったために、イメージの氾濫はある程度は抑えられていたが、チュールへの不定形な投影を多用した王城ビルのバージョンにおいては、イメージの氾濫はひたすら過剰なものになっていた。この過剰さは、ゴダールの映画が備えていたブレヒト的な異化効果を弱め、観客をスペクタクルに没入させる危うさを孕むものだといえるだろう。しかしアラーニョは、この点においては驚くほど楽天的だったように思われる。筆者としては、記録写真★7でしか見たことがないとはいえ、ニヨン城や〈世界文化の家〉のバージョンの方が、書物や調度品と絡み合ったメディウムの複雑性によって、ゴダールの異化効果を引き受けていたのではないかと考える。

映画作家による現代美術への越境としての映像インスタレーションの可能性は、映画館の内部において守られてきたショットの現前性を、作家がどのようにして手放すのかというところにかかっているだろう。コスタはそれを最終的に手放さず、ゴダール=アラーニョは少なくとも一度はそれを手放して、映画を空間的に構築していたのだといえる。

★1──本文における「シネフィル的」なものとは、フランス映画批評の強い影響下において映画受容を経たものを意味する。

★2──堀潤之「ゴダール『イメージの本』への誘い」(ブログ『les signes parmi nous』、2019年5月11日公開)

https://tricheur.hatenablog.com/entry/2019/05/11/171844(2026年1月6日閲覧)

★3──各バージョンの詳細については、読書人Webにおけるアラーニョへのインタビュー(2025年7月18日公開)に詳しい。

https://dokushojin.net/news/1049/(2026年1月6日閲覧)

★4──コスタの文化背景は、例えば次の作家インタビューの、ジャン=マリー・ストローブとアントニオ・レイスに関する発言から明白であろう。

https://othoncinema.com/2024/12/15/interview-with-pedro-costa/(2026年1月29日閲覧)

また、『ユリイカ 2020年10月号(特集=ペドロ・コスタ)』(青土社、2020)所収の上原輝樹「神話を私たちの手に取り戻せ!」でも、コスタの映画学校時代を含む映画受容のエピソードがまとめられている。以上により、この表現は妥当なものと考える。

★5──https://www.youtube.com/watch?v=bmhIvp-3XJQ(2026年1月6日閲覧)

★6──堀潤之「《ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ》展の余白に」(『日本映像学会会報』No.204、日本映像学会、2025、p.2[電子版あり])

https://jasias.jp/wp-content/uploads/2025/10/JASIAS_NewsLetter204.pdf(2026年1月6日閲覧)

★7──https://horschamp.qc.ca/article/sentiments-signes-passions-a-propos-du-livre-dimages(2026年1月6日閲覧)

[編集部追記]

東京都写真美術館「ペドロ・コスタ インナーヴィジョンズ」展示担当者の方より、文中の「シネフィル的な文化背景」という表現についてご意見をいただき、脚注「★1」「★4」を追加し、以降の脚注番号を訂正しました(2026年1月30日)。