会期:2025年12月19日〜2026年1月12日

会場:池袋サンシャシンシティ 展示ホールB[東京都]

公式サイト:https://tokorozawa-sakuratown.com/special/naganomamoru/

(前編より)

永野はアニメーション映画『花の詩女 ゴティックメード』(2012)を手描きにした理由として、自身がフルCGに求める要素の多さをそのひとつに挙げている。フルCGで「本当」を描こうとするのなら、現われるGTM(作中の巨大ロボット)を原寸の3Dモデル化し、周囲の空気を現実世界と同様の粒子単位で用意し……そこまでやってようやく機体の各部における摩擦、周囲に巻き起こる埃や音響までがフルCGで描ける、と永野は言うのだ★5。地震予知には全地球のシミュレーターが必要で、そのためには太陽系、銀河系のシミュレーションが必要……と永野の考える「本当」の範囲は区切りを持たない。だからこそ、現時点、「本当」にもっとも迫れる方法が手描きだったというわけだ。

だが、アニメのように共同制作が基本となる現場において、「本当」はさまざまな描かれ方を経由しないと他者に共有されない。原画がまず描かれ、注釈は二手目として、アニメーターという他者に共有される。そうして描かれたアニメが視聴者へ届く。一方、不特定多数へ直接届けられようとする「本当」もある。1986年から永野が執筆している漫画『ファイブスター物語』(以下、『FSS』)である。

『FSS』は、連載が掲載される『月刊ニュータイプ』(KADOKAWA)、連載時から加筆修正が行なわれた単行本(既刊18巻)、連載時の内容で話数ごとに分冊をまとめたリブート(既刊7巻、単行本12巻相当)、各種設定資料がカラーの大判で掲載された『F.S.S. DESIGNS』(既刊7冊/以下、『DESIGNS』)に加え、副読本が複数存在する。特に『DESIGNS』の執筆時にしばしば連載が中断されることは象徴的であり、漫画だけが「本当」を描きうるものではないという永野の判断が伺える。これはつまり、読者があるテンポの時間に沿って、時間軸のある形式で物語を読み進めることだけを重視しない、という判断である。

『FSS』はロボットSFに大別できそうだが、作者は「おとぎ話」と定義しており、太陽系とは異なる宇宙での1万年以上に及ぶ歴史が語られる作品だ。連載開始時に年表が公開され、そこには前史の約5000年間、本史の7777年間の出来事が81項目記載されている。短く一行だけの年もあれば、数百字にわたって出来事が書かれるものもあり、記載されるキャラクターやロボットの固有名、そして出来事は、巻を追うごとに絵とともに詳細を伴って読者の前に姿を現わす。各巻の話は時系列に沿うばかりでなく、時代が前後し、フラッシュバックやフラッシュフォワードを伴い年表の合間を飛び回る。世代をまたぐ登場人物もおり、単純な勧善懲悪ではない、大勢のキャラクターがそれぞれの信念によって生きる様が描かれる。そして連載はときに中断され、漫画内では既出の物事について膨大な説明が付された『DESIGNS』が発行される。どの媒体にしても、永野の手による精緻な絵が付されており、その一枚一枚を読者はじっくり眺めることになる。私もそうして何度も、うっとりとその線を眺めてきた。

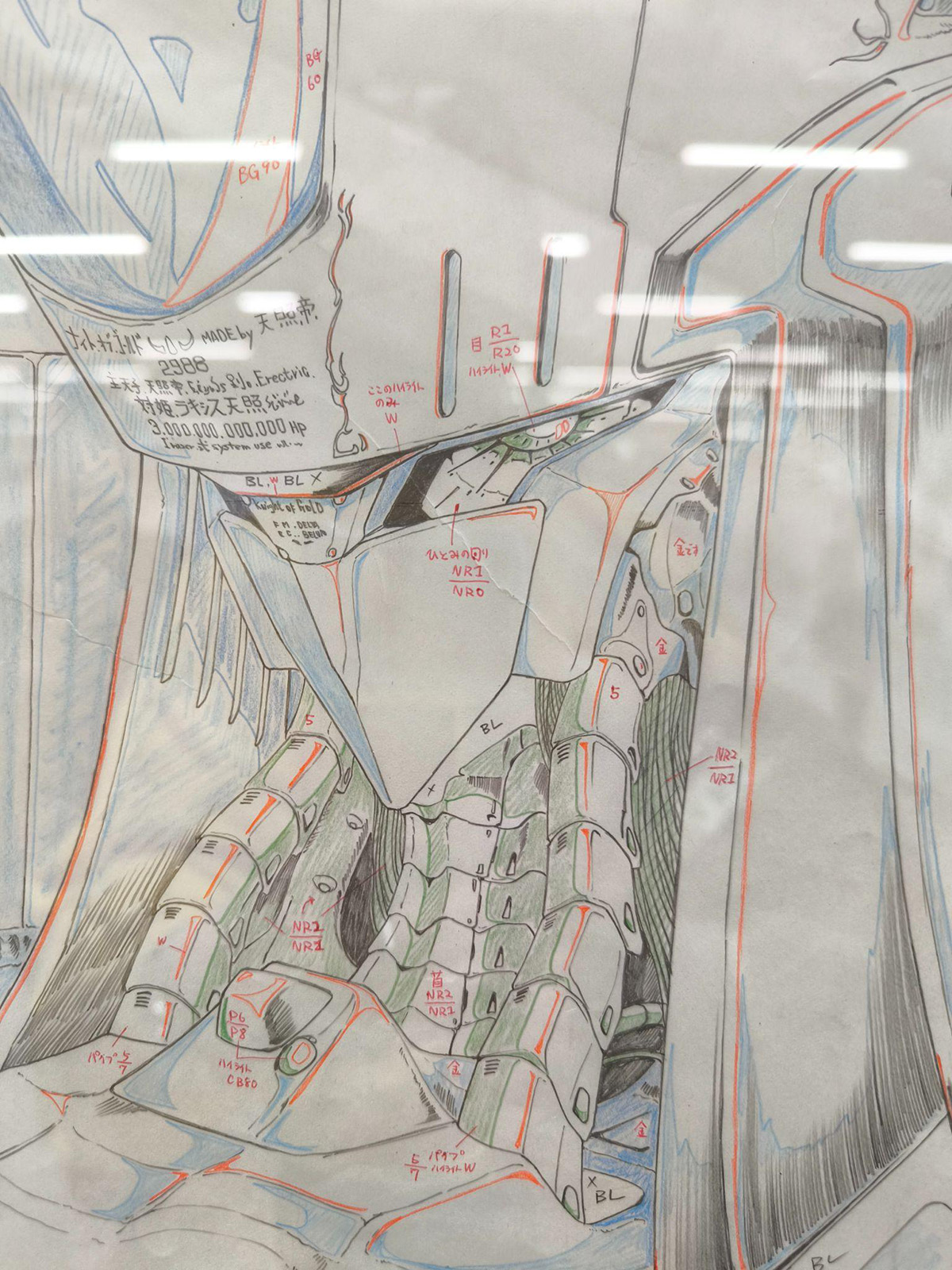

「本当」がいかに描かれようとしてきたのか、本展はそのことこそが浮かび上がるものだった。特に原画は、描かれる内容よりも、描かれ方が前景化する。そして、共同制作者たちに向けられた注釈を見るうちに、私たち読者が目にしてきた描かれたものたちも、注釈と同様のものであったことに気づく。 そのうえで、最後の展示物に本展の重要な宣言があったように思う。それは、GTM「天照家J型駆逐戦闘兵器 グローサー・ツァラトゥストラ・デトネーター・ブリンガー」のデザイン画だ。『FSS』で最大サイズのロボットであり、「すべて書籍のページ内に収めようとすると、どうしても掲載サイズが制限されてしまうので、ぜひこの会場で巨大な体躯をご堪能いただきたい。」とキャプションが付されていた。

実寸での再現はおろか、(永野の考えるレベルでの)正確なモデリングも不可能なもののひとつ、その「本当」に近づけるようこの壁面は用意されていた。

最後の展示物。巡回展の開始時点(2024年2月)では、当該図版が掲載された『F.S.S. DESIGNS7 ASH DECORATION』は刊行直後である。よって、当時は初出であったこのイラストが展覧会の最後を飾っている[筆者撮影]

最後の展示物。巡回展の開始時点(2024年2月)では、当該図版が掲載された『F.S.S. DESIGNS7 ASH DECORATION』は刊行直後である。よって、当時は初出であったこのイラストが展覧会の最後を飾っている[筆者撮影]

もっと大きく印刷できたら……といった展示構成のifはいくらでも思いつくが、この壁面は、単に描かれたもの──絵そのもの──を通り越して、読者にも「本当」へ迫ってきてほしいという永野の誘いが込められているように思える。書籍のうえでの描かれ方、現実の制約のうえで表わすだけでは不十分であるということの素直な表明がここではされていた。それでも、という葛藤が表われてもいる。

そのような葛藤が、さまざまな紙面の重なりから、その隙間から、これまでも見えてきた。だから、紙面の饒舌さに私は希望を見出す。「本当」を描ける限り描いてみせようという永野の気概を感じるからこそ、私たちは描かれていないものを、物語の続きを待ち続けることができる。描かれていないものもまた存在しているのだと信じられる。 永野護の制作は、このように他者を信頼できるのだ、ということを語ってもいる。

★5──『ユリイカ 2012年12月臨時増刊号 総特集=永野護』(青土社、2012)所収の永野護インタビュー(聞き手:飯田一史)p.16付近の内容をもとに記述。

鑑賞日:2025/01/04(日)

[筆者補記]

『FSS』における女性の表象や性描写、戦争の描き方には多くの論点が残されている。ときに疑問を感じながらも私が『FSS』を追い続けるのは、永野護という個人が自身のうちにある「本当」をいかに描き出すのか、というその出力の様に惹かれているからにほかならない。本稿の執筆にあたって、作中設定の大改変が起きる以前に発行された『ユリイカ 2012年12月臨時増刊号 総特集=永野護』を再読した。前述した以外にもさまざまな観点から同作が論じられており、14年が経過した現在、本作をどのように語りうるのか、興味は尽きない。