会期:2024/03/12~2024/05/12

会場:国立西洋美術館[東京都]

公式サイト:https://www.nmwa.go.jp/jp/exhibitions/2023revisiting.html

西洋美術の殿堂ともいうべき国立西洋美術館が現代美術展を開く、というので話題になっているが、同館は現代美術をほとんど扱ってこなかったものの、別に古典美術を謳っているわけではないので驚くことではないだろう。むしろ違和感を覚えるのは出品作家の大半が日本人であることだ。なにしろ「西洋美術館」なのだから。

これまで西洋美術館で展示された日本人作家は、フランスに帰化した藤田嗣治(レオナール・フジタ)と、ジャポニスム関連の浮世絵師や工芸家を除けば皆無に等しい。そう思って調べてみたら、ここ10年ほどのあいだに森村泰昌や塩田千春らが作品を展示していた。といってもこれらは展覧会のごく一部としてであって、今回のように出品作家のほぼ全員(21組のうち20組)が日本人というのは初めてのことだ(日本人以外はロシア出身のエレナ・トゥタッチコワだけだが、彼女も日本在住)。

こう書きながら、いまどき出身国で分けることにどれだけ意味があるのかと思い直した。と同時に、西洋美術館という名称が、いや存在自体が、西洋に憧れていた戦前・戦後と違って、いまの時代にどれほど有効性を持つのか疑問に思えてきた。たぶんこの展覧会は、そんな西洋美術館の存在意義を改めて問う企画でもあるだろう。つまり今回は西洋美術館がなにかを提示するのではなく、現代の日本人(アーティスト)が西洋美術館をどのように見ているかをあぶり出す試みなのだ。

そもそも同館は、第一次世界大戦中に莫大な富を築いた川崎造船所社長の松方幸次郎が、まだ美術館のなかった日本に本格的な西洋美術をもたらすためにヨーロッパで買い集めた美術作品、いわゆる「松方コレクション」を母体としている。特に松方は、油絵を学ぼうにも留学資金もない若い日本の画家たちに本物を見せたいと思っていたようだ。しかし美術館が実現するまでには紆余曲折あり、開館したのはコレクションを始めてから40年以上経った1959年のことだった。

では開館から3分の2世紀ほど経った現在、日本のアーティストたちはいかにこの美術館から触発され、松方コレクションに刺激を受けてきたのだろうか。それを探ってみようというのが同展の主旨だ。タイトルは18世紀ドイツの作家ノヴァーリスの「展示室は未来の世界が眠る部屋である」という言葉から来ている。

選ばれたアーティストは、86歳の版画家・中林忠良からメディアを横断する29歳の布施琳太郎まで、世代も表現もさまざまだが、作品は大きく分けて(松方)コレクションに触発されたものと、(西洋)美術館の歴史や制度に言及するものに分類できる。前者は内藤礼、小沢剛、竹村京ら、後者は小田原のどか、田中功起、飯山由貴らだ。たとえば、内藤礼はセザンヌの《葉を落としたジャ・ド・ブッファンの木々》の隣に、同じサイズの白いキャンバスを並べた。一見なにも描かれていないが、しばらく見ているとかすかに色彩が浮かんでくるという作品。錯視ではなく、わずかに着彩しているのだ。このように、コレクションから1点または数点の作品を選び、自分の作品と並置するという展示が多い。

竹村京は、画面の上半分がボロボロに剥げ落ちたモネの《睡蓮、柳の反映》の手前に、失われた部分を補うように糸で綴った半透明の作品を配置した。このモネ作品は旧松方コレクションで、長年パリに置きざりにされていたのを2016年に発見、日本に返還されたもの。このレイヤーを通して松方コレクションがたどった過酷な歴史を垣間見ることができる。

竹村京《修復されたC.M.の1916年の睡蓮》、クロード・モネ《睡蓮、柳の反映》[筆者撮影]

小沢剛は、コレクションで唯一日本人だった藤田嗣治が、パリではなくバリ(島)に行っていたら? という仮定に基づく連作「帰ってきたペインターF」を出している。その仮定どおり、もし藤田がパリに永住せずバリ島で過ごしていたら、作品は西洋美術館にコレクションされなかったはずで、小沢もここに呼ばれることはなかっただろう。そのありえない仮定に基づいて作品を制作したおかげでここに展示されることになったのだ。そんなパラドクスを秘めた連作。

美術館に言及した作品はさらに刺激的なものが多い。田中功起は作品らしきものは出さず、壁の下のほうにテキストを掲示した。そこで田中は子どもや車椅子を使用する人にも見やすいように、展示作品の位置を下げることなどを提案している。美術館や展覧会がいわゆる健常者の目線で制度設計されていることへの懐疑を表明しているのだ。

さっそく常設展示室では数点の作品が低い位置にかけられていた[筆者撮影]

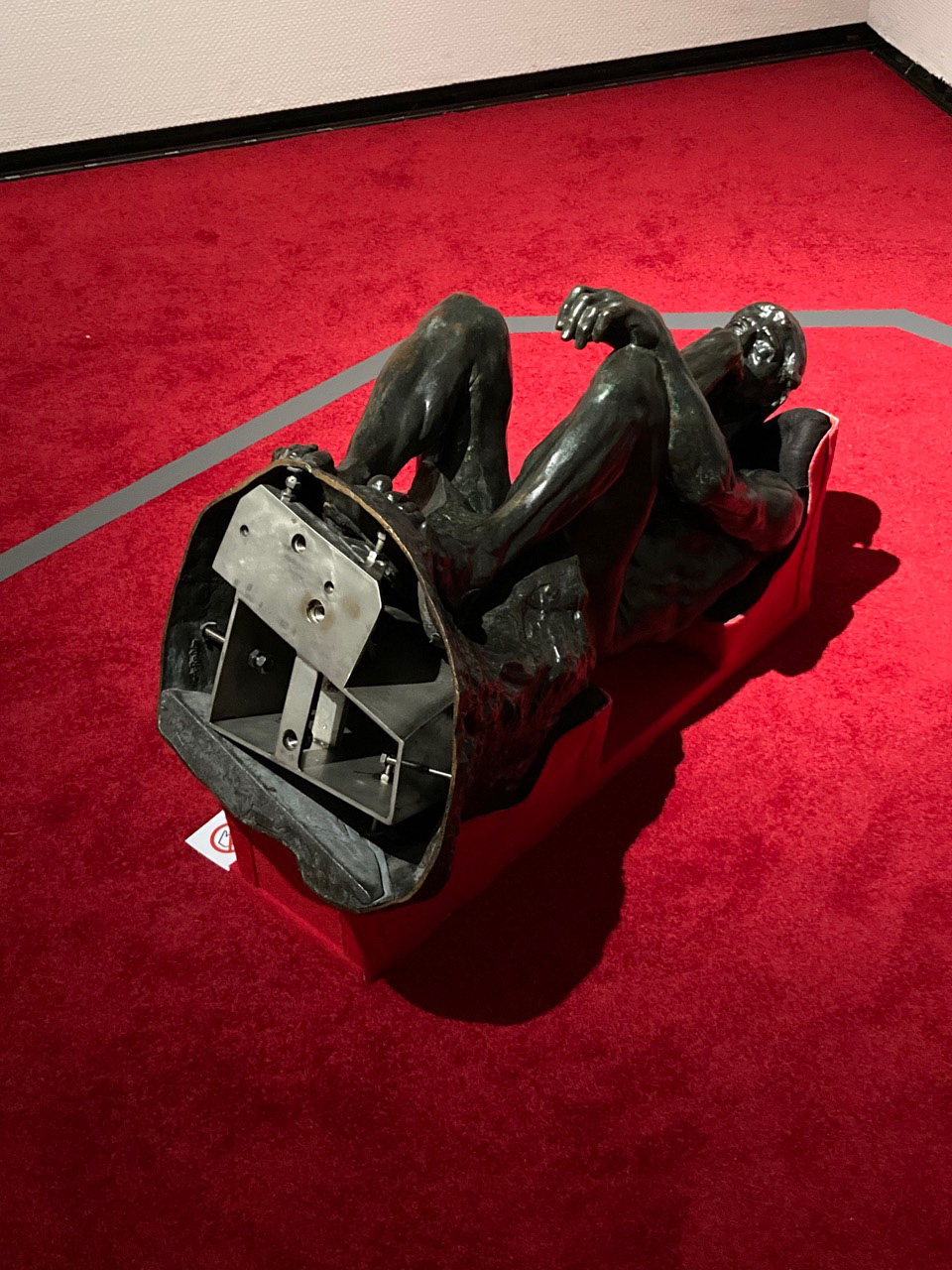

小田原のどかは、ロダンの彫刻《考える人》や《青銅時代》を横倒しにしてみせた。地震多発国の日本で、西洋と同じ土俵で彫刻をつくったり展示したりしていていいのか、と問うているのだ。なにより画期的なのは、ロダンの彫刻をひっくり返して裏側を見せたこと。これらは鋳造なので裏(下)から見ると空洞になっていて、まるでスカートのなかを覗くように見てはいけないものを見てしまった感覚になる。こんな横倒しになった《考える人》なんて、それこそ大地震でも起きない限り2度と見られないだろう。

小田原のどか/オーギュスト・ロダン《考える人》[筆者撮影]

もっとも刺激的だったのは飯山由貴だ。壁に松方のコレクションの指南役を務めたフランク・ブラングィンらの絵を飾り、手書きの文章を添えた。そこには、松方が第一次世界大戦中に船舶を売った金で美術品を買い集めたこと、従って松方コレクションおよび国立西洋美術館は戦争の特需景気により成り立ったこと、またブラングィンがイギリスの戦争ポスターを描いていたこと、などが書かれている。手書き文字であることも相まって、美術館を告発する檄文のようにも読める。

飯山由貴《この島の歴史と物語と私・私たち自身—松方幸次郎コレクション》(部分)[筆者撮影]

ぼくは遅れて行ったのでその場にいなかったが、プレス内覧会で飯山は出品作家の遠藤麻衣らとともに、イスラエルによるパレスチナへのジェノサイトに反対するパフォーマンスを行なったという。これは同館のオフィシャルパートナーである川崎重工(前身は川崎造船所)が、イスラエルからの武器輸入に関与していることへの抗議であり、それを見過ごすことが虐殺行為の正当化につながること、またその手段として西洋美術館を利用するなという意思表明でもあった。まさに飯山の作品と直につながるメッセージなのだ。

このパフォーマンスは予想外の展開だったが、美術館側はこれに一定の理解を示し、公安は入ったものの彼女たちを排除することはなかったようだ。でもそれは彼女たちのパフォーマンスを表現行為として容認したからであって、抗議に賛同したわけではないだろう。むしろ彼女たちの行動は企画展の延長として、内覧会を彩る余興程度に受け止められたかもしれない。果たして未来のアーティストたちは美術館を起こす目覚まし時計となりうるだろうか、それとも美術館の子守唄で眠りこけるだけだろうか。

鑑賞日:2024/03/11(月)

![青山新|ダミアン・ジャレ × 名和晃平《MIRAGE [transitory]》(後編)](/wp-content/uploads/2024/12/2412_aoyama.jpg)