|

||||||||||

|

|

|

“草間彌生”来阪!(児玉画廊 →gm→ブックセラーアムズ)

木ノ下智恵子[神戸アートビレッジセンター] |

|||||||||||||||||||

|

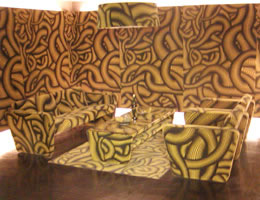

初夏の大阪に“草間彌生”という偉大な革命家による旋風が巻き起こった。 近年の日本における草間芸術との出会いは、1999年の東京都現代美術館で凱旋開催された大回顧展や昨年の『横浜トリエンナーレ』が記憶に新しい。この日本を代表するアーティストの関西での本格的な展覧会は以外にも今回が初めてであり、そのオープニングに合わせて来阪した草間氏自身も京都での学生生活以来、実に50年ぶりの訪れとのことだ。 その記念すべき初舞台は草間精神に呼応する独自の磁力を持った3つの場所での同時開催だ。 第一の舞台は、やなぎみわ、木村友紀、伊藤存など気鋭のセレクションによって枯渇した関西のアート市場に一石を投じる“児玉画廊”。ここでは3室のギャラリースペースをフルに活用した構成によって草間作品の相関図を明らかにしていた。第一室は初期の網目の絵画や男根状のソフトスカラプチャーなど多数の代表作を展示。第二室は真っ白な空間に幾つかのバルーンが配置されその全面に真っ赤な水玉模様が張り巡らされたインスタレーション「dots obsession」。第三室は椅子とテーブル、がぼちゃの版画作品、草間氏が作詞・作曲した歌を唱う映像作品が配されたシンプルな部屋。小規模ながら多岐に渡る作品群を一同に介した回顧展形式の会場には20代の若い世代を中心とした観客達が集っていた。そこに真っ白なコスチュームの草間氏が登場すると人々の静かなる熱気が充満していった。そして第二室のインスタレーションの一部と化した草間氏に人々が丸く赤いシールを貼り、次には草間氏から水玉洗礼の儀式が行われた。伝説的な人物との直接的な触れあいは更なる高揚感となり、その空気そのものが作品へと昇華していった。

●学芸員レポート 芸術の秋を目前に私は3つの企画準備に追われている。 1)関西在住の若手アーティストの意識を象徴した展覧会として毎年行っている『神戸アートアニュアル』。ここでは、展覧会タイトル、印刷物などのデザインの検討、関連企画の内容やゲストの決定など、従来、企画者や主催者が決定するべき事項を半年以上かけて出品作家が主体となって討議・決定していく。「自身の作品世界も発展途上な世代になんて無謀な!」と企画展としての完成度を危惧されたり、「ファーストリリースは簡単ね」などと青田買い的な色気を勝手に深読みされたりする。事実、展覧会のプログラムは定型だがメンバーが毎年リフレッシュされるので企画展としては不安定な成り立ちだし、参加作家達は事後に様々に活躍しているので一つの基準となっているのかもしれない。だけれどもここでの主役は未知数な表現者達。彼らが何かを得て次に繋がるステップボードになれば大成功! 2)社会とアートのつなぎ手の育成を講座やWSを通じて全国展開している『トヨタアートマネージメント講座・チャレンジ編』。99年に3日間の講座とその事後にWSを開催した当センターでは、今回は『システムリサイクルプロジェクト「芸術環境整備事務所の設立と運営」』と題し、少数精鋭の次代のアートマネージャー達が関西という土壌で様々な試みを実験する場をしつらえる。「誰が?いつ?どこで?何を?どのように?」本来企画に必須な5W1Hにすべて疑問符をつけたままスタートして約半年間のベンチャーを続ける。現状を洗い出す勉強会やリサーチプログラムなのか。様々な人々を繋げるお見合や合コンなのか。ゲストを呼んで意識を開拓していく講座なのか。これほど不確定要素が多いプログラムも珍しい。だけれどもここでの主役は未知数なマネージャー達。次に繋がる環境整備の礎となれば大成功! 3)かつては30件以上の映画館や芝居小屋が通りに立ち並ぶ大衆文化のメッカであった新開地。そのまちの活性化をアートによって試みる『新開地アートストリート(SAS)』。通常この手の企画だと「社会とアートを繋ぐ」あるいは「アートが社会に役に立つ」プログラムとして、まちを舞台にした展覧会やアーティストレジデンスが行われる。しかし、昔の栄華を知る商店街の人々と震災後に居住する新たな人々にとってアートは元よりまちの認識や思い入れのギャップが著しい地域において、日常に非日常的なアートを持ち込まれても面くらってしまうか、お祭り騒ぎとして認識されてしまう。そこで手始めにアーティストや研究者などのナビゲーターによる仕掛けを通じてまちについての様々な地質調査を行う。「これの何処がアート?」と避難されるかもしれないプロジェクト。だけれどもここでの主役は未知数な観客である新開地の人々。まずはまちの魅力と出会えたら大成功! 以上、3つのプログラムは、いずれも何かの哲学的な思想やその表現を一方的に提示する為に仕掛けられた催しではなく、むしろその思想や表現の作り手、つなぎ手、受け手のあり方について熟考し何かの行動へと誘発する仕掛けのような実験的な試みだ。 芸術表現の存在意義として【良い、素晴らしい、美しい、面白い】などといった主観的な感情や感覚を揺さぶるための表現や様々な主題と向き合う契機となる企画は必要不可欠だと思う。私自身、琴線に触れる作品との出会いや思考を刺激する思想との出会いに心を奪われる。だがしかし、それらの表現はとてももろく世間の荒波に飲み込まれてしまうことが多い。(ゴッホだって生前に評価されたかっただろう!?) マジョリティを絶対的な価値基準に位置づけることの危険は承知しているが、その一方で、マイノリティこそが崇高とあがめたてまつることの空しさも否めない。美術館でもなくプライベートギャラリーでもない地方の公共文化施設における芸術文化事業とは何をすべきなのか。多少なりとも芸術に携わることを生業としている私は自身の価値観を信じて将来の知的財産を築いているという自負はある。その反面、私の感覚や思考の産物として現場を私物化してはならないと思っている。個人であり社会である自分の役割について自問自答し続けながら、多様な価値観が共存する土壌を育むことが急務なのかも?と思い始め、様々な人々と接している。 さて、明日はどの企画の打ち合わせだっけ!? [きのした ちえこ] |

||||||||||||||||||

|

|

|||

|

|

|||

|