今回は神奈川県民ホールギャラリーの学芸員、中野仁詞さんです。ぼくが中野さんと出会ったのは2年前。2009年に開催された『日常/場違い』展からのおつきあいで、最近のものでは2010年の『泉太郎/こねる』展のグラフィックを担当しています。

今回のインタビューでは中野さんのこれまでの経歴の話をきっかけに、演劇、音楽、美術などのジャンルを横断した経験をふまえた数々の企画制作、若手作家との関わり方などについてお話しいただきました。

百貨店の美術館

中野 初めて美術展に関わったのは横浜の「そごう美術館」でした。当時百貨店の美術館が全盛期だったんですよ。もともと芸術文化の事業に関わりたいと思っていたのでデパートをいくつか受け、そごうに内定をもらって配属が美術館だった。そのころは主に広報担当をしてました。当時百貨店は文化事業にものすごくお金を使っていたし、広報職はあらゆる展覧会に関われるからおもしろかったですよ。

関わった展覧会は全部で80本くらいかな。新聞社などが企画した展覧会を招致することが多かったけど、自主企画で「静物画」「19世紀ヨーロッパ絵画」「中国宋・元画」と、3本取り組んだ『ボストン美術館展』は百貨店とボストン美術館との間で直接交渉して実現した展覧会でした。「ヨーロッパ絵画」の時は42万人くらいのお客様が来ましたね。そのくらいの規模の展覧会に関われたことはすごく勉強になった。

加藤 百貨店と美術館といえばぼくのイメージではやっぱり西武とかセゾン系が浮かびますが、結構いろんな百貨店がそういう文化事業を当然のようにやっていたんですね。

中野 当時は三越、西武、伊勢丹、小田急、東武の各百貨店にも美術館があり、そごうだけでも奈良、横浜、千葉と3つもあった。アンディ・ウォーホルが70年代に展覧会を行ったのも大丸や西武デパートだったし、百貨店は文化情報と消費情報をトータルに発信したんだよね。美術館という施設でなくとも、催し物会場でもほんとうにいろんなイベントが行われていた。大丸の催し物会場とかでは、1972年に横井正一さんがグアムから帰還したときに持ち帰った物を展示した『横井さんグアム生活展』なんてのもやっていた(笑)。

加藤 たしかに日本の近代劇の黎明期には「今日は三越、明日は帝劇」のようなコピーがありますよね。当時は今より敷居は高かったと思いますが、“消費と文化”みたいな雰囲気は20世紀の初頭くらいにすでにあったわけですよね。

中野 そういう意味では消費と文化の連携はやはり日本人の粋の感覚だったのかもしれませんね。百貨店で買い物して、展覧会を観て、その後上層階にあるレストランで食事する…ファッションや知的なものだけではなく、食も含めたトータルな生活文化。それに比べて最近はそういったトータリティよりも細部が先鋭化しているイメージがあります。そんな今だからこそ我々がやるべきことはハイコンテクストな文化を展開するだけではなく、もっと社会全体に関わって伝えてかないといけないのかもしれないですね。

加藤 なるほど。当時の美術館の現場ってどんな感じだったんですか?

中野 ぼくがやっていたのはいわゆる展覧会の制作や運営です。しかも百貨店の展覧会だから尖った最新の現代美術などではなく、評価の確立した絵画や陶磁器とかを扱うことが多かった。

ぼくは、すでに評価が確立しているものと今価値ができつつある新しいものの両軸が社会のなかに投入され、回転することで機能して、社会が豊かになると思っていたんです。当時は芸術的評価が確立した作品を紹介する大規模な展覧会を数多く経験できたので、もう一方の軸としての現代芸術をやりたいという思いが強くなってきたんですよ。なかでも現代音楽とか、舞台芸術とかのプロデュースといった時間芸術の仕事をしてみたくなった。

その頃は頻繁にクラシック系や現代系のコンサートとオペラを観ていました。百貨店は盆と正月にも仕事がある代わりに半年に一度2週間くらい休みが取れる。それを利用してウィーン、ミラノ、ロンドンなど世界中のオペラハウス、コンサートホール、美術館、ギャラリーに行きましたね。

神奈川芸術文化財団へ/複合的な舞台を制作する

中野 その後1999年に現在の神奈川芸術文化財団に転職しました。当時も神奈川の財団は美術にしろ音楽にしろ現代芸術を扱っているところで先進的な試みをしていたんです。作曲家の團伊玖磨さんが芸術総監督でしたね。

初めは演劇部門に配属されたんだけど、神奈川県民ホールなどは演劇向きの施設ではないため横浜市内の劇場を借りて公演を行っていました。ともあれ、そんな感じで美術館の仕事から初めてパフォーミングアーツの制作を勉強したんです。いろいろ大変だったけど、良かったのは一本の舞台作品を企画から起こして公演まで繋げる一連の制作の流れを経験できたことですね。

最初に企画構成をしたのは演劇部門の次に担当した神奈川県立音楽堂です。題材は能の《求塚》。普段はオーケストラや室内楽の楽曲を演奏するコンサートホールに能の舞台を設置し、井上有一さんという現代書家の作品をお借りして組み合わせたりして、日本の文学、現代音楽、日本の伝統芸術、現代美術という4つの軸で構成しました。音楽は現在神奈川芸術文化財団の芸術総監督で作曲家、ピアニストの一柳慧さん、演出は観世流能楽師の観世榮夫さん、台本は詩人の大岡信さん、さらに狂言の野村万作さん、茂山逸平さんなどに出演していただいたきました。タイトルは音楽詩劇《生田川物語 能「求塚」にもとづく》。そうやって時間芸術と空間芸術を横断して、いろんなものがミックスされた空間を作ったんですよ。つまり音楽の入れ物としての「コンサートホール」のあり方を再解釈しようとしたんです。

加藤 最強の布陣ですね…。異種格闘技のようです。

音楽詩劇《生田川物語 能「求塚」にもとづく》 2004年 神奈川県立音楽堂 撮影:青柳聡

中野 もちろんこういった試みと平行して、クラシック系コンサートやリサイタル、雅楽、津軽三味線なども担当していました。

音楽以外の分野を取り入れた企画の第二弾は『アルマ・マーラーとウィーン世紀末の芸術家たち』という、コンサートであり展覧会でもある内容のものでした。タイトルだけ聞くと展覧会みたいでしょう? アルマ・マーラーという女性は音楽家グスタフ・マーラーの奥さんで、バウハウスを作ったヴァルター・グロピウス、画家グスタフ・クリムト、オスカー・ココシュカ、作曲家のツィムリンスキー、詩人のヴェルフエルの恋人でもあった。アルマというたった一人の女性にまつわる人間関係をひもとくだけで19世紀のウィーン世紀末芸術がすべて見渡せてしまうんです。

特徴は有名なクリムトの《ベートーヴェン・フリーズ》の複製を舞台上に配置したこと。この作品はベートーヴェンの第9交響曲の各楽章に対応した構成で、現在も、ウィーンの分離派会館の地下にレリーフがあるんです。複合的な舞台ということで言えば、先ほどの能《求塚》と方法論は同じかもしれないね。

一般的に、美術作品は展示室、演劇や音楽は劇場、ホールだったり、それぞれが完成された場を持っているし、展示や上演には定型化されたフォーマットがある。この場所の概念や機能はまず大前提として考えられますが、その前提にとらわれないという問題意識は当時からありましたね。ソフトウエアの実現は、本当はもっといろいろなかたちが考えられるはずなのに。

「アルマ・マーラーとウィーン世紀末の芸術家たち」 2006年 神奈川県立音楽堂 撮影:青柳聡

加藤 そういうことができたのはやはり音楽堂という場所があったからかもしれませんね。

中野 もちろん音楽堂というくらいだから音としての要素は最大限発揮できる空間です。だからまず音を軸に、そこに他の要素をどのように組み込んでいくかという考え方ですね。だから音楽堂にいた時には音楽の担当をやりながらも、現代美術、能や文楽などの日本の伝統芸能とかをたくさん観ていました。

中野 ところが、音楽堂に4年間いたのですが、突然、神奈川県民ホールギャラリーの方に異動。まったく予想してませんでした。4月に異動したとたん、上司から『中野君、6月までに来年の展覧会決めといてね』って地獄のようなこと言われました(笑)。そこで、展覧会の内容を考えながら、芸術総監督の一柳さんに相談をして、今度は展覧会を基軸に色んなパフォーミングアーツをギャラリー空間でやろうということになったんです。そこで生まれたのが『アートコンプレックス』というプロジェクト。美術という空間芸術に時間芸術を混ぜ込む企画ですね。音楽堂時代とやっていることは全く逆だけどこれも方法論は同じです。

加藤 「アートコンプレックス」ではどんなことをやったんですか?

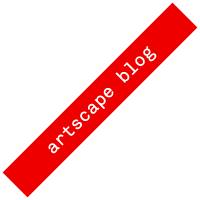

中野 美術の担当として初めて企画した展覧会は2007年の『「沈黙から」塩田千春展』でした。千春さんとは、4年くらい前から音楽堂で彼女の美術を舞台上で展示して「文楽」という要素と一緒に何かやりたいと考えてました。そこで、コンサートホールではないのですが、彼女の個展を県民ホールギャラリーで開催してアート・コンプレックスを、と考えました。

パフォーマンスは、展覧会の閉場後に実施したんです。展覧会をやっている10時から18時までは展示室の作品は通常の美術作品なんだけど、その時間が過ぎると作品が舞台美術になるんです。時間によって一つの作品に二面性が生まれるようなとても実験的なものでした。「アートコンプレックス」という企画では、展覧会はぼく、パフォーミング・アーツは神奈川県民ホールの事業課で一緒に仕事をしている音楽、ダンス、演劇の各プロデューサーがタイトルの「沈黙」をテーマに企画しました。そしてこのプロジェクトと展覧会の評価でいきなり千春さんが芸術選奨文部科学大臣新人賞をもらったりして(笑)。その時は、彼女と一緒にびっくりしたね。そのあとも、『小金沢健人展』、『日常/場違い展』、『泉太郎展』でもこのプロジェクトは続きます。

ぼくが、美術のキュレーターやパフォーミング・アーツのプロデュサーを志望する若い人たちにアドバイスするとすれば、分野の縦軸のなかで観たり聴いたりするだけではなくて、とにかく色んな切り口から、特に一見正反対と思うようなアートに触れてみるほうがいいと思うんですよ。

加藤 これまでいろんなところを渡り歩いてきた中野さんが言うとかなり説得力がありますね(笑)。

塩田千春展「沈黙から」 下:『沈黙から 塩田千春展』&アート・コンプレックス2007 下左:沈黙のヴィルトゥオーゾ 下右:コンスタンツァ・マクラス&ドーギー・パーク《沈黙》 撮影:西村康

中野 若い作家を紹介していくことは、神奈川県民ホールの方針でもあるので、その後頻繁に国内外の若手の作家をリサーチするようになりました。どうしても大都市に偏ってしまいがちなんですが、海外ではニューヨーク、シカゴ、サンフランシスコ、ロスアンゼルス、ベルリン、ロンドン、パリ、デュッセルドルフ、アムステルダムなどで30代を中心に100人以上の日本人作家のスタジオで作品を見せてもらったり、お話を聞いたりしてます。

もちろん全員を紹介することはできないけど、少なくとも彼らには神奈川県民ホールギャラリーの空間で、存分に作品をつくってほしいと思ってます。

加藤 塩田千春さんの展覧会の次は小金沢健人さん、その後の『日常/場違い』展では雨宮庸介さん、泉太郎さん、木村太陽さん久保田弘成さんなど国内外で経験のある若手の作家が名を連ねていますね。

中野 神奈川県民ホールギャラリーの展示スペースは5室あるけれども、それぞれ床の色も天井の高さも違うそういうクセがある場所なんですよね。うちならではの見せ方ができる作家を自分でピックアップするように心がけてます。ぼくの場合、企画を立てる時のリサーチは、直接作家のアトリエにお邪魔したり、資料を見ながらお話を聞いたりというところから始めます。次の展覧会は『日常/ワケあり』というタイトルで、3人の30代の作家と一緒に展覧会をつくる予定です。作家は、ニューヨークで活動する江口悟くん、播磨みどりさん、田口一枝さん。一枝さんは、去年から1年間、パリで活動しています。みんな海外をベースに精力的に活動していますが、彼女にとって日本で初めて大きな展示室を使用する展覧会になりますし、そのデビューはいきなり700平米で2層式の展示室を使ったインスタレーションです。

若い作家と出会って感じますが学芸員の仕事はカウンセラー的なところもある。作品を観てコメントしたり、一緒に彼らの考えていることと作品とのギャップを検証したりね。

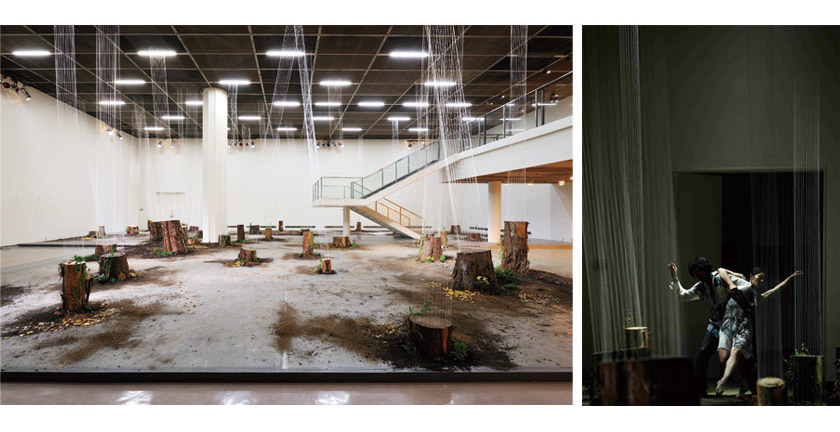

『小金沢健人 あれとこれのあいだ』&アート・コンプレックス2008 左:4ヴィット・ガムラン 構成:三輪眞弘 撮影:マトロン 右:小金沢健人《速度の落書き》 撮影:佐藤実咲

左:『日常/場違い展』 佐藤恵子《変容》 撮影:田中雄一郎 右:『日常/場違い展』&アート・コンプレックス2009 《時の庭》 演出・出演:中村恩恵 出演:首藤康之、青木尚哉

『泉太郎展 こねる』《靴底の耕作》 撮影:田中雄一郎

加藤 中野さんが関わった美術作家の中でその後面白い展開をした人はいますか?

中野 ぼくが神奈川県民ホールギャラリーで最初に手がけた展覧会だったということもあり、塩田千春さんは印象深いです。この展覧会とアート・コンプレックスの後、千春さんは、新国立劇場でチェルフィッチュの舞台美術をやったり、コンスタンツァ・マクラスやサシャ・ヴァルツというベルリン在住の著名な演出家の舞台美術にも取り組んでいます。彼女は、今年(2011年)の5月にサシャの演出で、ベルギー王立歌劇場(モネ劇場)の世界初演をかわきりに、ヨーロッパのオペラハウスを巡回して、ベルリン国立歌劇場でフィナーレを迎えるオペラの美術をします。題材は世阿弥の『松風』という能。作曲は細川俊夫さんです。美術作家と一緒に『アートコンプレックス』というプロジェクトを通して分野の横断を行ったことの評価が海外にも広がって、千春さんがオペラの殿堂といえるヨーロッパの国立歌劇場で美術を担当するレベルまで高まったっていうのはすごく嬉しいよね。

なんだか千春さんと2人で、初めて行ったベルリンを歩きながらあれやこれや一緒に考えた7年前が懐かしいです。千春さんの何に対しても動じない構えは本当に凄いですよ。展覧会『沈黙から』では、トータル12万メートル分の黒い毛糸を展示室に貼ったんですが、「スプリンクラーに触れると作動してしまうかも知れない」と彼女に言ったところ「え!?スプリンクラーから水が出る!?そうなったら綺麗でしょうね!」なんて言うんだよね(笑)。

加藤 中野さんの周りにはいつも若い作家がいますよね。ぼくも中野さんとの仕事はとてもやりやすかったです。

あらためて中野さんは演劇、音楽、伝統的な美術から現代美術までいろいろな現場を渡り歩いてきていますね。その中には自分の意志ではない異動もあったと思いますが、中野さんを取り巻く状況の変化自体をポジティブに活かされている。それができるのは一貫した考えがあるからですよね。とても参考になります。ありがとうございました。