2024年05月13日掲載

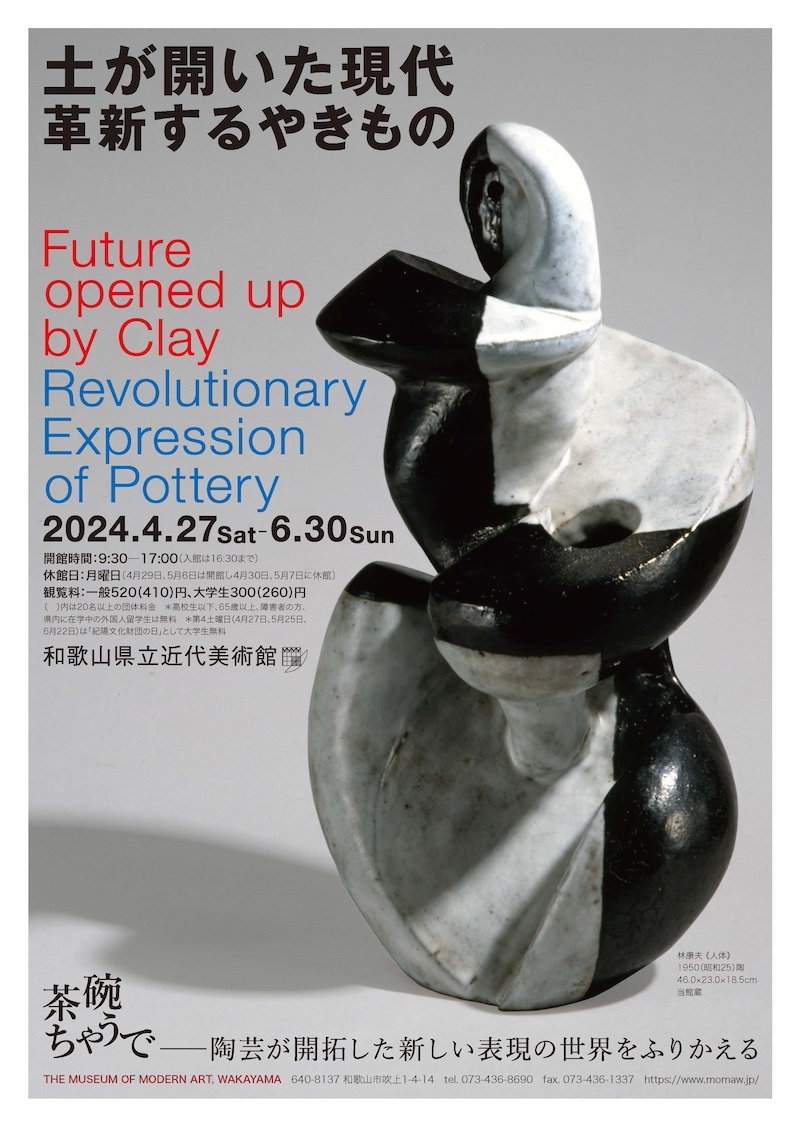

土が開いた現代 革新するやきもの

和歌山県立近代美術館

- 会期

- 2024年04月27日~2024年06月30日

カルーセル

陶芸という長い歴史と伝統のある領域で、新しい表現を生み出すのは容易なことではありませんでしたが、土という素材とそれを成形する技法をつきつめ、時に寄り添い、時に反発しながら生み出されてきた表現は、既に歴史的な厚みを持つに至っています。 この展覧会では、前衛陶芸を最初に試みた四耕会から、革新的な作品を生みだす作家たちのよりどころとなった走泥社、そして世代を継いで創作を続けてきた作家たちの作品約100 点によって、やきものが開拓してきた新しい表現の展開を歴史を追って紹介します。時代による表現の変遷、素材と形との葛藤、そして個々の作家の持続的な探求を陶による表現の中に見いだせるでしょう。[美術館サイトより]

- 展覧会名

- 土が開いた現代 革新するやきもの

- 分類

- 企画展

- 会場

- 和歌山県立近代美術館

- 会期

- 2024年04月27日~2024年06月30日 Googleカレンダーに登録📅

- 開館時間

- 9:30〜17:00(入場は閉館の30分前まで)

- 休館日

- 月曜日

- 観覧料

- 一般=520(410)円

大学生=300(260)円

*( )内は20名以上の団体料金

*高校生以下、65歳以上、障害者、県内に在学中の外国人留学生は無料

*第1日曜日(5月5日、6月2日)は無料

*第4土曜日(4月27日、5月25日、6月22日)は大学生無料 - 住所

-

640-8137 和歌山県和歌山市吹上1-4-14

- 公式サイト

- https://www.momaw.jp/exhibit/2024pottery/

- お問合せ先

- TEL:073-436-8690