フォーカス

ロプロプはなにを教えるか──「マックス・エルンスト-フィギュア×スケープ──時代を超える像景」レビュー

松岡新一郎(国立音楽大学専任講師、表象文化論)

2012年06月15日号

マックス・エルンストは正規の美術教育を学ぶことなく、第一次大戦後ケルンでダダのグループを立ち上げたという。どういうことか。石膏デッサンによる事物の立体感の把握、明部と暗部の按配、カンヴァスにせよ紙にせよ、所与の枠中に事物をどのように配置するか、すなわちコンポジション、透視図法による均質な距離空間の設定、さらには絵具の性質に対する理解、さまざまな筆やパレットナイフの適切な選択といった、およそ絵画の基礎的な知識なしに、前衛芸術の表舞台に飛び込んだということだ。もちろん、そうしたいわば学校的な技術に卓越していることがそのまま画家としての身分を保証する時代はとうに過ぎ、仮にも芸術家を自認する以上は、なんらかの新機軸を打ち立てねばならない情勢ではあった。とはいえ、前衛と呼ばれる運動が、学校的な技術とまったく無関係に展開したのではないことも確かだ。たとえば、セザンヌの空間構成には面と線があっても点はなく、スーラには、面と点はあるが線がない。結局のところ丸筆と平筆の対立と言ってよいのではないか。背景から前景へと絵具が乾くのを待ちながら、上へ上へと層を重ねながら、事物を配置していくのが油絵具による制作の通例であったとき、平面的な対象をひとつ選び、その上に別の対象ではなく光の効果のみを重ねれば、モネのルーアン大聖堂連作が出来上がり、他方、油絵具を限りなく水彩絵具に近いかたちで用いればセザンヌのサント・ヴィクトワール山となる。画家としての基礎訓練を経たうえで、前衛を志す場合、なによりもまず自らの媒体(カンヴァス、絵具、筆)と身体化された技能に働きかけようというのがまず誰もが考えることではないか。

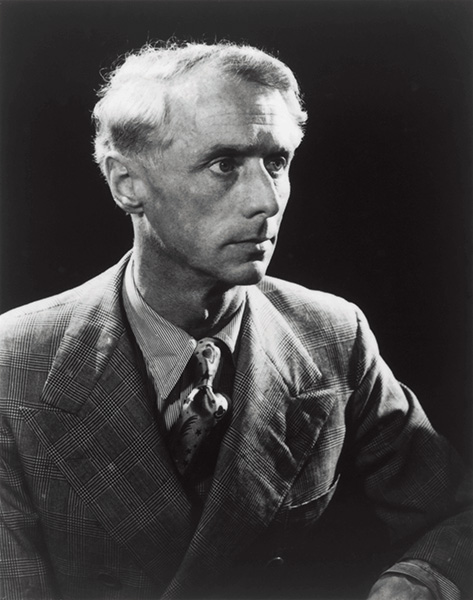

マックス・エルンストのポートレート

撮影=マン・レイ、1935年頃、ゼラチン・シルバー・プリント、28.2〜22.2cm、横浜美術館蔵

横浜美術館を皮切りに、愛知県美術館、宇都宮美術館を巡回する「マックス・エルンスト──フィギュア×スケープ」展は、エルンストが創造した鳥や天使、怪物に至るまでの多種多様な図像(フィギュア)とそれが配される風景ないしは空間(スケープ)との関係を検証するというコンセプトのもと、おもに国内の美術館が所蔵する作品120点あまりを制作年度に従って、三つの時期に分けて展示している。こうしてデッサン、版画、油彩、彫刻などさまざまな領域にまたがる制作をまとめて見る機会を得て、なににもまして驚かされたのは、同時代の前衛が解決に苦心惨憺していた問題をいともたやすく超えてしまうエルンストの軽やかさであった。

たとえば第一章、フィギュアの誕生をめぐるコーナーに展示された《流行は栄えよ、芸術は滅びるとも》(1919、Cat.no.1-1〜1.9)と題された最初期の連作版画。そこではキリコの人物像に想を得たとおぼしき、球や円柱を組み合わせたマネキン人形のようなフィギュアが、幾何学的なオブジェによって遠近感を与えられた空間に配される。しかしながら、こうした抽象的形態によって、像と空間を構成することは、古くはサンタ・マリア・ノヴェッラ教会の《大洪水と終息》でパオロ・ウッチェロが、透視図法に従う白と黒の切子面からなる輪を人物の首にかけたのに遡り、近くは初期キュビスムの画面全体を覆うグリッドに至るまで、透視図法、あるいはカンヴァスの形態そのものから導かれる直線と、丸味を帯びた形態とをいかに同居させるかという厄介な問題が前提となっていたはずだ。エルンストはおそらくそうした経緯はまったく知らぬままに、キリコのフィギュアと空間構成を拝借し、それを自らの好みに合わせて自在に変形してしまう。

あるいは《百頭女》(1929、Cat.no.26-1〜26.9)に代表されるコラージュ・ロマン三部作。しかるべき文脈に置かれるならば、新聞の活字もコップの中の泡に見えることを示し、対象の再現を記号の作用に漸近させていくこと、言い換えれば事物をどこまで抽象化し、記号に近付けること可能であるかといういかにも「画家的」な問題と関わっていたピカソやブラックのコラージュとも、あるいはまた、現実を忠実に再現すると見なされている写真をさまざまに組み合わせて、そこに当初の文脈とは異なる意味を発生させ、それが場合によっては社会批判ともなりうることを期待したシュヴィッタースやハンナ・ヘーヒのそれとも異なり、エルンストはどこから引っ張り出してきたか、当時にあってすでに古色蒼然たる印象を与えたであろうような雑誌の事件報道に添えられた挿絵に、それとは別のジャンルに属する美術系の雑誌から切り抜いてきた彫刻の図像を重ねる。後から加えられた「フィギュア」の彫刻ゆえの白さが、「スケープ」から浮き上がって見える一方で、どちらの画像も19世紀の印刷技術故の粗雑な線描、対象の大まかな再現、誰もがだいたいこんなものだろうと納得する程度の写実性に留まっており、その点では同時代のどのコラージュよりも奇妙に画面全体の一体感が確保されてもいる。いったいこれは「フィギュア」を「スケープ」に溶け込ませようとしたのか、それともあえて違和感を残したままにしたのか、見るものはいずれとも確信できず、なんとも中途半端な状態に留まらざるを得ない。勘違いして、そこに無理に物語を読み取ろうとさえさせられる。こんな曖昧なコラージュの用い方をピカソやブラックは想像できただろうか。

板や布の上に紙を撒いて、鉛筆で擦ることで浮かび上がったテクスチュアから連想される図像を描くというフロッタージュの技法(1925年、Cat.no.12-1〜12-35)が興味深いのも、紙の上に残された痕跡がエルンストの幻視能力を強化した云々といった怪しげな「証言」よりむしろ、この技法をいとも容易く油彩の領域に移動し、フロッタージュを思わせるテクスチュアを描いてしまうばかりか、画布の下に凹凸のある物を置いて絵具を研磨するグラッタージュの技法へと向かう身振りそのものにほかならない。《籠の中の鳥》(Cat.14)においてフロッタージュ風に描かれた鳥籠は、鳥籠の再現であると同時に幻視がそこを通過したことの痕跡でもあるというのだ。いわばイコン記号でもあり、インデックス記号でもある訳だが、そうした機能の二重性を保証するのはエルンスト自身による「証言」以外になにもないのだ。こうした危なっかしい意味作用の操作を絵画というジャンルの内側に留まったままで思いつくことが果して可能だろうか。

展示風景

提供=横浜市美術館

とはいえ、素人ゆえの大胆さを指摘しつつエルンストの外部性を強調するのがここでの目的ではない。この展覧会が教えてくれるものは別にある。それを仮に「ロプロプの教え」と呼んでおこう。展覧会の企画と実際にどのような前後関係があるのかはわからないが、「フィギュア×スケープ」というコンセプトが、雑誌『水声通信』の数度にわたるシュルレアリスム特集、とりわけそこで現在国内外のシュルレアリスム研究の先陣を切っている鈴木雅雄が展開している議論と重なり合う点が多いのは確かであろう。シュルレアリスムの「フィギュア」は、ある程度具象的ではあっても、モデルの再現を目指すという点では不備であり「絵」とは言い難い一方、コードを共有することで誰にでも共有されうるにしては、それ自身の固有性があまりにも残っていることから「記号」だとも言い切れない。そうした曖昧な状態を「図」という概念で考えてみようというのが鈴木雅雄の提案であった(より詳しくは、鈴木雅雄+林道郎『シュルレアリスム美術を語るために』[水声社、2011]、あるいは、鈴木雅雄「ロプロプは何を紹介するのか」[『水声通信』、2008年11/12月合併号、36-45頁]などを参照されたい)。幼年時代に飼っていたオウムの生まれ変わりであるとか、『百頭女』の制作中度々訪問を受けたとか、これもまた当人以外の誰も語る者のない神話は聞き流しておくとして、エルンストの画中に現われる鳥のような形象をロプロプと呼んでよさそうだ。どれとどれがロプロプで、どれがただの鳥なのか、その区別はおそらくエルンスト当人にも説得力のあるかたちで語ることはできないだろうから。それは確かに繰り返されている。しかしまったく同じものはひとつとしてなく、つねに微妙な差異を含んでいる。鳥と人間のキメラのようでもあるし、羽根を手に見立てるなど鳥を擬人化したようでもある。鸚鵡に近づくときもあれば、まったく別の鳥のような時もある。ロプロプは先に紹介したフロッタージュやグロッタージュのように、似て非なるテクスチュアを生じさせる技法とともに増殖した(村上博哉「シュルレアリスムと画中画──マックス・エルンストを中心に」[『西洋美術史研究ル】No3、三元社、2000、140-158頁]による指摘)。

ではそうしたロプロプはいったいなにを教えるのか。それは「イメージの愛しかた」だと鈴木雅雄は言う。ロプロプがかつてエルンストが飼っていた鸚鵡に似ていたら、すなわち「絵」であったら、もしくは明確に定式化できるような約束事のもとに変形された記号であっても同様、愛の対象はいまここにはいない現実の鸚鵡であって、ロプロプはたんなる遺影に過ぎなくなってしまう。そうではなく、どれほど形容詞をならべたところで同一性には達しない一方で、一目でロプロプだとわかってしまう。そのようなイメージにこそ見るものは憑かれてしまうのだ。この(ロプロプもしくは鈴木雅雄の)教えは多くの示唆に富む。ある図像が差異を含みつつ、反復される、すなわち複数の作品が連作をなす場合、作品はひとつだけで完結することなく、つねになにか他の作品を参照させることとなる。連作を構成する明確な条件が抽出されない限り、見る者は作品の意味に到達し得ないであろうから、作品は作品の外側の世界から自律した状態を保つことが可能となる。ならばその条件が容易に抽出されなければされないほうがよい。条件を引っ張り出したところでなんらかのアポリアに至ってくれればなお良し。そうした考えがモダニズムのひとつの戦略となったのはロザリンド・クラウスらの議論を通してすでによく知られている。しかしまったく隔たった媒体の中を身勝手に飛び回るロプロプが教えるのはそんな悪知恵ではない。エルンストを待つまでもなく、絵画の歴史のなかに登場するほとんどすべての図像は、聖母にせよ皇帝にせよ、はたまた風景にせよ、じつは似て非なるものの集まりとしてとらえられるのではないだろうか。一人の画家の作品をコーパスにとるなら、聖母からオダリスクまで、アングルの描く女性はラファエッロに借りたと思しきまったく同じ顔をしていたし、クールベが描く「アッシリア風の髭」を生やした人物が誰か、マネの絵でベルト・モリゾはどこにいるか、直ちに答えることができる。それらは記号化されており、データベース化できる図像であると言って良い。しかしながら、一人の画家を超えて、ある時代、ある地域とコーパスを拡大していくときに、対象との類似はもとより相互の関係においてもおよそ似て非なる無数の図像が偉大な人物や美しい風景と認識されてしまっているのではないだろうか。

まとめておこう。今回の展覧会はじつに幅広いジャンルの制作を示し、じつに多様なロプロプの姿を見せてくれた。それらからロプロプをデータベース化し、ロプロプとはなにかを定義することは不可能に違いない。鈴木雅雄に倣って言えば、ロプロプはけっして複数の主体によって愛を共有されてしまうことのない「図」に留まっているということだ。しかし、別段ロプロプに限らず、芸術とは本来そのように愛される「図」なのではなかったか。それが横浜にやって来たロプロプが教えてくれたことにほかならない。

会場エントランス

提供=横浜市美術館

マックス・エルンスト−フィギュア×スケープ──時代を超える像景

会期:2012年4月7日(土)〜6月24日(日)

会場:横浜美術館

神奈川県横浜市西区みなとみらい3-4-1/Tel. 045-221-0300

会期:2012年7月13日(金)〜2012年9月9日(日)

会場:愛知県美術館

愛知県名古屋市東区東桜1-13-2/Tel. 052-971-5511

会期:2012年10月28日(日)〜2012年12月16日(日)

会場:宇都宮美術館

栃木県宇都宮市長岡町1077/Tel. 028-643-0100

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)