フォーカス

写真の現在形──佐内正史、モノクロームの挑発

冨山由紀子(写真史、視覚文化論)

2012年06月15日号

シリーズ「××の現在系」。日本のファッション、音楽、映像、身体表現等は、いま、どのように見ることが可能か。さまざまなシーンの動向や課題を探ります。第二回は写真について。[artscape編集部]

語りそこねの写真

佐内正史の新作写真集を手にするたびに、愕然としてしまう。自分はこの写真家の何を見てきたのか、何をどこまで理解できていたのかと、途方に暮れてしまうのだ。それくらい毎回つかみどころがなく、だからこそ気になって仕方がない存在である。

佐内正史写真集『生きている』『パイロン』『ラレー』

ロングセラーとなった写真集『生きている』(青幻舎、1997)以来、コンスタントに新作を発表してきた佐内の活動は、2008年に自費出版レーベル「対照」を設立したのち、さらなる加速をみせている。最近では、昨年の『パイロン』を皮切りに、『生きている』と同判型の写真集を10冊連続で刊行すると予告。今年の3月に、その2冊目となる『ラレー』(対照+マッチアンドカンパニー、2012)を発表したばかりである。この恐るべきスピードと、一作ごとに大小さまざまな変化をみせる写真の群れに、語る側の言葉が追いつけていないと感じるのは私だけだろうか。

そもそもデビュー作の『生きている』にしても、充分に語られてきたとは言いがたい。その背景には、説明的な言葉を避けようとする写真家自身の素振りや、90年代に入って「被写体の意味や内容よりも、色、光、質感、それらにまとわりついている空気感」を重視する写真の見方が広がったこと★1なども影響しているだろうか。

しかし、『生きている』と同じ形で、モチーフの面でも関連性をもつ、いわば「15年後の『生きている』」である『パイロン』(対照+マッチアンドカンパニー、2011)を手にすると、もっと多くの言葉がこの写真家に向けられるべきではないかと思わずにはいられない。そうしなければ、言葉はさらに引き離され、置き去りにされ続けてしまうだろう。感性で写真を見ることが悪いと言いたいのではない。感性で受けとったものについて、「なぜ自分がそう感じたのか、そう受けとったのか」を考えた上で、再び感性の側へと(見る者自身の人生へと)返していくことが必要なのだ。

とくに『生きている』の場合、『パイロン』以前に発表された『鉄火』(青幻舎、2004)も、その判型や頁数を踏襲していたという事実がある。このように佐内本人によっても度々参照されてきた作品を見直すことは、この写真家の現在を理解するためにも、90年代以降の写真について考えるためにも、意味ある一歩となるのではないだろうか。

モノクロームの多重性

『生きている』を再考するための鍵の一つは、これまであまり言及されてこなかった、白黒写真の存在である★2。オレンジ色と緑色を基調とした独特の色合いに注目が集まりがちなこの写真集だが、実際には65枚の写真のうち7枚が白黒写真なのだ。

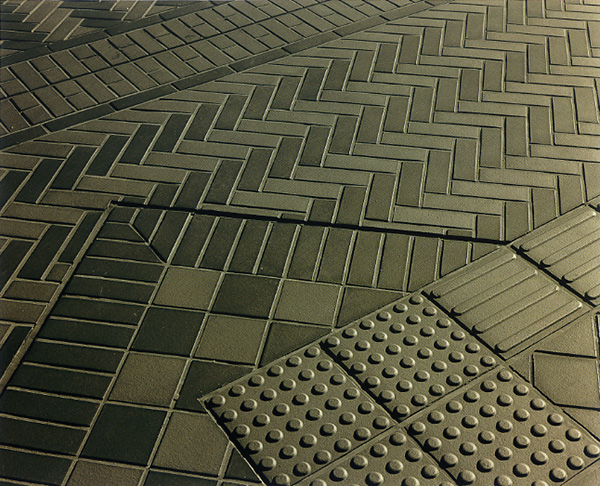

これらの白黒写真は、モチーフもピントもぎりぎりまで絞り込まれ、触れたら切れるような緊張感と、狂い出さんばかりの静謐さを湛えている。しかし同時に、息をのむほどに美しい。こうした多重的な印象のあり方は、その前後に並置されるカラー写真の見え方にも、じわじわと影響を及ぼさずにはいないだろう。

90年代後半の日本のありふれた光景を写し撮ったカラー写真は、日常の断片のもつ美しさを示すと同時に、見る者を言いようのない不安へもかり立てる。うつろう光の中に写しとめられた事物が、そのかけがえのなさを感じさせる一方、全体に貫かれる人気のなさや、居たとしても顔の見えない人々の姿、現れては消える不審な車の姿などが、見る者を不穏な空間に取り残されたかのような気持ちにさせるのだ。

カラー写真の与えるこうした印象の多重性は、そのあいだに挟まれた白黒写真のもつ多重性と響きあうことによって、互いの強化と相殺を繰り返していく。カラーと白黒の美しさが重なりあい、強度を増すこともあれば、カラーの美しさを白黒の恐しさが止揚し、美しい日常の裏側に潜む、足をすくませるような恐怖をあぶりだすこともある。カラーの醸しだす不安を白黒の狂気が倍加することもあれば、静かな美しさによって救いだすこともある。このような印象の交差的な往来や、多様な印象が表裏一体となって現れるさまは、『生きている』が発表された当時の人々の内包していた感覚を、絶妙にとらえたものだったのではないだろうか。

佐内正史写真集写真集『生きている』(青幻社、1997)より

擬態するモノクローム

こうした印象の表裏一体性は、カラー写真の中に隠された「もう一つの白黒写真」によっても表出されている。白黒フィルム時代の作品をリプリントした『Trouble in Mind』(対照/マッチアンドカンパニー、2008)と見比べてみると、同じカットが収録されているのでわかるのだが、『生きている』のカラー写真58枚のうち、少なくとも2枚が、白黒フィルムで撮影したネガをカラー現像したものなのである。つまり、もとは白黒なのにカラーに見えるという、カラー化された白黒写真、カラーを擬態する白黒写真なのだ。これらの写真はそれぞれオレンジ色と緑色にプリントされているので、写真集全体の色味に自らを合わせて、カラーと白黒とをつなぐ役割を果たしていると言えるだろう。そして同時に、カラーと白黒の与える多重的な印象と相互関係性を、一枚の写真のうちに実現させてしまっている、とも。

『生きている』より

さらに言えば、カラー写真の中にはもう一枚、「カラーを擬態した写真を、さらに擬態した写真」が含まれている。どこかのアパートの入口を撮ったらしいものなのだが、全体的な色味は緑色に揃っているため、「これもカラー化された白黒写真だろうか」と思わせる写真である。だが、細部に目を走らせると、緑色以外の色の存在に気付く。ドアのふちとインターホンの上に貼られたシールが、青色をしているのだ。つまりこれは、カラーの擬態のようでいて、本当のカラー写真のようにも見える写真なのである。このように色彩の境界を曖昧化する写真の存在によって、『生きている』におけるモノクロームの役割は、カラー/白黒という単純な二分法を許さない、より挑発的な方向へと向かいはじめる。

『生きている』より

この挑発は、『生きている』から約10年後の『Trouble in Mind』へと引き継がれていくことになる。白黒フィルムのみで撮っていた時代に、私家版として作られたものを再プリントしたこの写真集では、すべての写真が赤くカラー現像されている。赤くしたきっかけはデザイナー・町口覚の着想であったとのことだが★3、この狂気じみた赤い擬態が次になにを誘発するのかについては、まずじっくりとその中に身を浸してから、考えてみるべきだろう。

佐内正史写真集『Trouble in Mind』(マッチアンドカンパニー、2008)より

追いつくことはできるのか

それにしても、今こうして少しわかった気になったところで、『生きている』を理解できたことには到底ならない。再考の鍵はほかにも、モチーフやレイアウト、光や質感の問題など数多く残されているのだ。そして、『生きている』以後にも論じるべき作品は山積している。たとえば1999年の『タンタンと』(アーティストハウス)には、渋谷パルコでの個展に際して制作されたこともあってか、コマーシャル写真の形式の参照が見られ、佐内と同年生まれのヴォルフガング・ティルマンスや、ひとつ年下のロー・アスリッジなどとの比較を誘っている(彼らもコマーシャル・ワークやモノクロームの扱いに敏感な写真家である)。このように多彩な試みが行われてきたことを踏まえた上で、『パイロン』などの近作も理解されるべきだろう。

しかし、こうして既刊の写真集に追いつこうとしているうちに、また新たな写真集が出てしまうことになる。それを受けて、過去の写真集も見え方を更新していくはずだ。いつになったら言葉は佐内に追いつくことができるのだろうか? むしろ、こうしていつまでも追い続けることができるからこそ、彼の写真は魅力的なのかもしれない。感性と言葉のあいだを行き来しながら、何度でも呆然とさせてくれる稀有な存在、たえずその意味を再構築し、再考を誘う存在が、佐内正史の写真なのだから。

★1──飯沢耕太郎「現代写真の軌跡20“聴く”ように見る写真──大森克己、佐内正史」(『PHOTO WAVE』1998年9月号)。

★2──最近では飯沢耕太郎の文章がこの存在に触れているが(「写真作家主義 4 佐内正史「非決定性」と「少年性」[『アサヒカメラ』2004年4月号])、そこでの議論の軸足は白黒写真についてというよりも、佐内の写真全般における決定性と非決定性の問題に置かれている。

★3──特集「佐内正史「対照」2008」『Photo GRAPHICA』2008年夏号。ちなみに町口は『生きている』のデザインも手がけている。

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)