フォーカス

第55回ヴェネツィア・ビエンナーレを観て──現代アートの聖性とは?

市原研太郎

2013年09月01日号

起源なき聖なる光

ジオーニは、ヴェネツィアの企画に携わる前の光州ビエンナーレで試みたイメージの探究をさらに押し広げて、アートの通常のカテゴリーに属するイメージの作品(写真、映像、具象絵画)や、三次元の物質的な作品(彫刻、インスタレーション)は勿論のこと、そのような旧来の枠組みを軽々と越える作品群を動員して、次のことを雄弁に証明してみせた。ヴェネツィアの企画展は、イメージの種類の幅とその意味の奥行きが、光州から数段高められた素晴らしい展覧会に仕上がった、と。

かのランボーの有名な「感覚の錯乱」にも似た、イメージの錯乱によって、ヴェネツィアの企画展は実現されたといえば言い過ぎだろうか。ところが、褒め言葉は、そこで終わりではない。もっぱらセントラル・パビリオンの入口から始まるコーナーに設置された神秘主義的傾向と呼んでよい一群の作品に、それは向けられるのだ。

このコーナーは、中世の装飾写本に描かれた挿絵のようなユングの絵画(The Red Book)[写真7]をスタートラインとする。幼少の頃、神を目撃したユングが、じっくり時間をかけて制作した象徴的な意味合いを帯びた美しい絵画である。それらの絵画を展示した楕円形のスペースから、神秘的な光が放射状に延び広がっていく。そのように計算され構成された展覧会は、隣のスペースに、シュタイナーが書き記した記号と形象、それにウォルター・ピヒラーの面妖な彫刻、そのまた隣室に、神秘的な抽象的形象を刻印するヒルマ・アフ・クリント[写真8]とエマ・クンツの絵画、さらに、その延長上に、クロウリーとハリスによるタロットの絵[写真9]とジェームス・リー・バイヤースの彫刻を配して、ほぼ完璧な雰囲気を醸し出している。だが、その雰囲気には、神秘主義の思想にありがちな胡散臭い独善性は微塵もない。

写真7:カール・グスタフ・ユング『The Red Book 1914-30』

写真8:ヒルマ・アフ・クリント

写真9:アレイスター・クロウリーとフリーダ・ハリスの共作

というのは、この展覧会に出展された作品にまつわる神秘的なものは、まったく超越的な存在の匂いを漂わせないからである。これを、内在的な神秘主義と名付けてみたい。しかし、この神なき神秘主義の神秘の淵源が、神々の住まうオリンポスの山々(天上界)でないとすれば、いったいどこからやってくるのか?

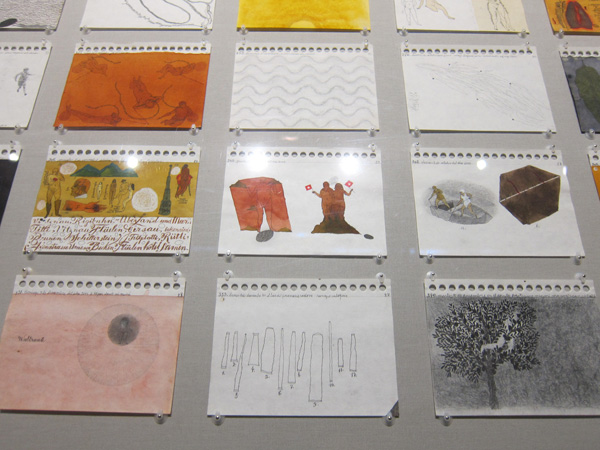

それは、まさに起源のない聖なる光である。その見えざる聖なる光が、上掲の作品以外の周囲の作品にも浸透していく。その恩恵に浴しているは、大竹伸朗のスクラップブックの作品[写真10]と、同室のヴィヴィアン・サッセンの写真[写真11]である。大竹は、ガラスケースに収められた大部の本が、同じくケース内に取り付けられた蛍光灯の光(それを単なる物理的現象と捉えないようにしたい)に照らし出されて光暈に包まれ、サッセンは、今回のビエンナーレの影の主人公であるアフリカ人を聖なる光に包んで、かつて残酷な血が流された彼らの身体を洗い清めてくれる。

写真10:大竹伸朗

写真11:ヴィヴィアン・サッセン

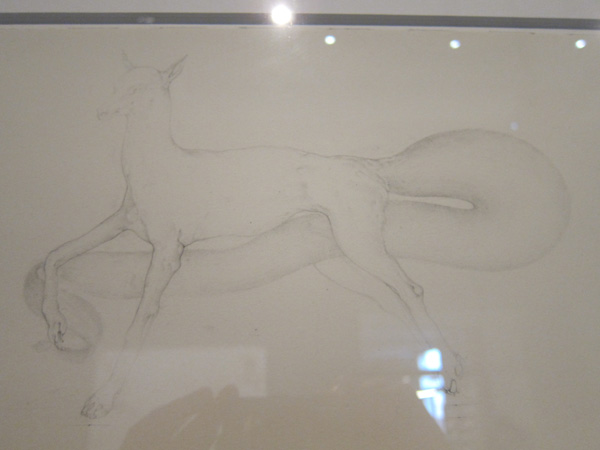

その裏のスペースに飾られたのが、繊細な線描のドローイング群である。クリスティアナ・ソウロウ[写真12]とホセ・アントニオ・スアレス・ロンドーニョ[写真13]の描く諸々の形象の繊細さや希薄さが、とくにソウロウは見掛けの消え入りそうな弱々しさにもかかわらず、きわめて力強く感じられる。繊細(希薄)さが強力だとは、どうしてだろうか? これも、聖なる光が、表現のイメージに強度を付与するからである。それは、どのようなメカニズムによってか?

写真12:クリスティアナ・ソウロウ

写真13:ホセ・アントニオ・スアレス・ロンドーニョ

存在への帰還と存在の肯定

まず、聖性の本質を問おう。この聖性は、ゴシック絵画のように神(絶対者)から発出した聖なるものではない。作品自体が帯びる聖性(起源がないとは、それ自体が聖なるものだから)であり、超越者と断絶したアートに内在する聖なるものである。したがって、先の説明で、いかにもユングの絵画から発出して聖なる光が拡散するかのように説明したことは撤回されなければならない。ユングは、自らの聖性を開示することによって、表現には聖なるものが含まれることを指し示したのである。一方、鑑賞者は、ユングを通過することで、無意識(集合的とは言わないが)にも、その先に展開される作品の聖性の息吹に触れる心構えをしたのだ。

だが、聖性が、外部の事物や超越者に由来するのではなく、内部から来ると言うことで、再び内部を超越的存在に祭り上げてしまうことはないだろうか。そこから「天才(や才能)」の概念が生まれて特権化されるか、あるいは「自己表現」が当然視され、便利なクリシェとして巷で流通することになる。天才や自己表現が、フェティッシュ化されてアーティストの甲冑となる。そうなれば、それは、外部に向けて他者とのコミュニケーションを絶つ障壁となり、内部では自我中心的な世界観によって、次に述べる〈存在〉との接触を断ってしまうのである。

そうではなく、アート自体(ヴェネツィア・ビエンナーレの企画展に展示された作品が、アートの既存の制度内に留まっていなかったことを思い出してもらいたい)がはらむ聖性は、気付きによってもたらされる。だが、その気付きは、いったい何に気付くのか? 〈存在〉に気付くのである。この括弧付きの存在は、存在するもの(事物)ではないし、ハイデガーの言うような「存在者」の根底にある「存在」でもない。それは「存在すること」である。

だが、存在するかぎり、あらゆるものは存在しているので、聖性はすべてに宿る。まさに、その通りだ。あらゆるものに通底する「存在すること」に気付くことが、聖なるものに触れる最大のチャンスなのである。チャンスと言ったのは、普通人間は存在に気付かず通り過ぎるか、気付いても当然のことと見なして捨て去る。それを振り返ったり、一考してみることはほとんどないし、それに沈潜することは皆無である。だが、存在に気付き、かつそれを肯定したとき、人間は聖性に導かれることで震撼する。

存在への帰還と存在の肯定。それが、今回のビエンナーレの企画展が伝達しようとした究極のメッセージではあるまいか。聖性とは、存在の肯定から発出する無窮の力の謂いだった。この真実が、本当に作品に現われているかどうか、本文で挙示した作品で確かめてみよう。そうすれば、存在から立ち現われる表現(イメージ)が、いかに多様性に富んでいるかということを発見するだろう。付言すれば、アートとは、気付きと肯定に至るまでの帰還の長い道程の別名なのかもしれない。

さて、ここまでくれば、ドキュメンタリーに投げかけた前出の疑問に答えることは簡単である。ドキュメンタリーは、存在の気付きと肯定に最短距離で到達することで、純粋な強度を帯びて鑑賞者に迫ってくるのである。

第55回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際美術展

会期:2013年6月1日〜11月24日

詳細:http://www.labiennale.org/en/biennale/index.html

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)