フォーカス

「遠く」は「ディスカバー」されたか(ディスカバー、ディスカバー・ジャパン 「遠く」へ行きたい DISCOVER, DISCOVER JAPAN展レビュー)

土屋誠一(美術批評)

2014年11月01日号

対象美術館

1

東日本大震災のあと、左派やリベラルの立場であってさえも、「戦後日本」がいかなる体制であったのか、大きな課題として考えざるを得ない状況が続いていると思う。3.11は、ナショナルなものの否認や、インターナショナルであることへの逃避を、私たちに許さなくなっている。ならば一度、その「戦後日本」というものの実態を見極め、どのような舵取りが私たちにとって喫緊の課題であるのか、それを考えざるを得ないというのが、筆者の実感である。1970年代初頭の一大メディアキャンペーンであった「ディスカバー・ジャパン」をテーマとする展覧会が開かれるということに対しては、そういった点において、大いに注目していたし、事実、歴史的検証という点では貴重な展覧会であったことは間違いない。

しかし、実際に展覧会場に足を運んでみて、拍子抜けすると同時に、ほとんど何の感興も抱かないまま展覧会を観終えてしまったことは、きちんと告白しておこう。この非常に丁寧に作り込まれた展覧会は、端的に言ってしまえば、如何ともしようがなく退屈だったのだ。とはいえ、批評するに値しない展覧会であったということを言いたいわけではない。まずは、その「退屈さ」がいかなる理由によるものであったのかを述べていくべきであろう。

左=ディスカバー・ジャパン ポスター、1970年、鉄道博物館

右=ディスカバー・ジャパン ポスター、1971年、鉄道博物館

このことは、展示された様々な製品それ自体に由来する。誠実に展覧会を組み立てようとすればするほど、この展覧会は必然的に、その退屈さを増していくことにならざるを得ない。展覧される資料は、要所に当時のテレビ映像などが含まれていたとはいえ、そのほとんどがポスターを中心とした印刷物である。戦後日本におけるグラフィックデザインは、1970年の大阪万博をそのピークとした、1960年代にあると言っていい。少なくとも、アーティスティックなデザイナーの主要な面々が出そろうのは1960年代において間違いない★1。「ディスカバー・ジャパン」のメディアイヴェントのために作られた、そのプロジェクトを主導する電通が直接的に手を下したポスターを見ても、デザインの水準において高い評価を与えるほどの洗練や新奇さが、そこに見出せるわけではない。「ディスカバー・ジャパン」に参画するその他の印刷物類を見ても、本家のデザインよりもクオリティが落ちるのは当然であって、その様々なヴァリアントを見れば見るほど、その質の劣化は見て明らかである。つまり、この展覧会には、グラフィックデザインの高いクオリティを求めるべきものではない。

『アンアン』no.47、1972年

ならば、このメディアイヴェントを推進した藤岡和賀夫の展覧会として観ればいいのだろうか。必ずしも、そうとは言い切れない。藤岡はあくまで電通のプロデューサーという立場であって、プロダクトの「機能」は重視するであろうが、その「質」を保証しているわけではないからだ。確かに、1970年をピークとした高度経済成長、あるいは文化史的にはそのような経済成長を背景とした政治または芸術の前衛の時代からいち早く方向を切り替え、「モーレツ」ではなく「ビューティフル」なライフスタイルを提案した藤岡の時代を読むセンスは、資本主義下のメディア戦略としては、あまりにも鋭かったということは理解できる。しかし例えば、同じプロデューサーということで言えば、秋元康の回顧展があと30年後ぐらいに開かれたとしたら、そこに並べられるプロダクトは、恐らく目も当てられないほどアナクロニックなものが陳列されることになるだろう。(ところで、これはあくまで博打的予測だが、多分30年以内には秋元康の回顧展はどこかの美術館で開かれるだろう。私はそれを望んでいるわけではないけれども)。これは、ある時代精神に規定されたイヴェントやキャンペーンを「美術館」(あるいは博物館一般でもいい)で展示する際に、その施設の性質上、プロダクトを陳列せざるを得ないという限界からくるもので、1970年代初頭の時代の空気をパッケージして陳列することが不可能であることに由来するものである。だから、藤岡が優れたプロデューサーであるということと、そのプロデューサーが成し遂げたイヴェントに則した、当時のプロダクトを陳列することが興味深いかということとは、それぞれ別問題だということだ。

とはいえ、芸術の文脈において、1972年に『アサヒカメラ』誌上で企画された、中平卓馬と、当時同誌の中核的存在であった北井一夫という二人の写真家の写真によって構成された「DISCOVERED JAPAN」の写真群が、展覧会場でどう見えるかには、当然期待するところではある。だが、この展覧会のキュレーターは、禁欲的にも「DISCOVERED JAPAN」で使用された写真のプリントを展示するのではなく、『アサヒカメラ』の印刷された誌面それ自体を額装して展示することを選んでいた。カメラ雑誌という支持体上で展開された写真表現を、その実物として提示するという面では、その選択はあまりにも正しいのではあるが、展覧会場で「作品」として観るにはしんどい。より豊かな鑑賞方法としては、図書館に行って『アサヒカメラ』の当該号の実物を手に取ってめくってみたほうが、よっぽどいい。

中平卓馬『来たるべき言葉のために』より、1970年

つまり、この展覧会は、あまりにも禁欲的かつ丁寧に作り込まれているがゆえに、また「ディスカバー・ジャパン」を扱うというテーマ設定上の限界もあって、展覧会として観るには視覚的な感興を欠いているため、かなりの集中力が要求される。展示物が平板であるならば、自ずと期待するのは、展示物のコンテクストを方向付ける展覧会カタログに関心の方向を向けることになるわけだが、展覧会を批評する上では、このカタログのテキストがいかなるコンセプトを提示しているのかが鍵になる。

2

カタログは、展覧会の構成をなぞるように編集されており、いわば展覧会の詳細な補助テキストとしての役割を果たすように用意されている。カタログの前半では、大阪万博直後から漸次的に展開される、電通をバックボーンとした旧国鉄のキャンペーンである「ディスカバー・ジャパン」がどのように展開されたのかが、キュレーターのテキストや、関係者へのインタビューなどを中心として丁寧に分析されている。「ディスカバー・ジャパン」とは何であったのかを簡潔に言うならば、国鉄という鉄道のインフラをベースとして、都市から地方へと消費者の関心を誘導するキャンペーンであったと言えるだろう。しばしば語られるように、日本の「地方」とは、高度経済成長期には、都市へと人材を送り込むための生産地としてあったのであり、中央と地方とのヒエラルキーは明白である。「ディスカバー・ジャパン」は、一見、地方を振興させるためのキャンペーンであるかのように見えるかもしれないが、その実はそうではなく、徹底して都市から地方への旅行者の増加を狙ったものであり、そのヒエラルキーは変わらない。いわば地方は、エキゾチックな「日本と私」を発見させるような、内国植民地としての機能を果たしたわけであり、それはメディアキャンペーンであるがゆえに、イマジナリーな対象の消費であったと言える。補助線を引くならば、日本の国土を農業国から工業国へとスイッチする原動力となったのは、1972年に田中角栄によって提示された綱領、「日本列島改造論」である。その国土を覆う交通のインフラ整備によって、工業国家として伸長していくことになるわけであるが、結果としてもたらされたものは、中央への人口集中と、その結果としての地方の疲弊という事態であった。このような中央と地方との格差、あるいは主従関係は、勿論この時代に限る話ではないが、それが加速化され、1980年代のバブル経済を準備したのが1970年代であると言えるだろう。

展覧会の構成もそうなっているが、カタログの後半は、この国家的メディアキャンペーンである「ディスカバー・ジャパン」に対するクリティカルな応答を検討するセクションになっている。意識的にフィーチャーされているクリエイターは、二人挙げれば充分である。この展覧会で最も批評的に「ディスカバー・ジャパン」に応対したと見なされているのは、先の中平と、テレビマンユニオンの中核を担うディレクターであった今野勉である。この展覧会の企画者の成相肇は、カタログ巻末の論考「すべては白昼夢のように 中平卓馬、エンツェンスベルガー、今野勉」において、中平の「ディスカバー・ジャパン」批判が、エンツェンスベルガーのメディア論を恣意的に援用しながら、(成相自身はそうは言っていないが、私なりにパラフレーズすると)マスメディアが大衆を操作するという典型的な疎外論を語っていると否定的に評定する一方、マスメディア内部の人間であった今野の演出作品やテキストを評価し、マスメディア(ここではテレビ番組)の不純さを肯定的に捉えることを選択している。つまり、中平にとってはマスメディアとは透明なものであり、今野にとっては不透明なものとして捉えられているわけだ。そして、不純で不透明であるメディアの可能性に内在的に取り組んだ今野に、暗示的にではあれ軍配を上げているのである。

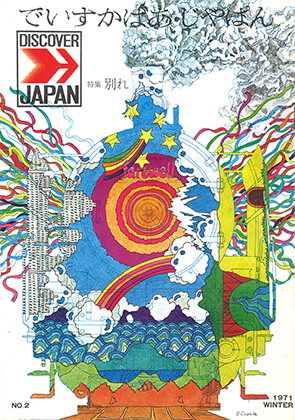

左=『でいすかばあ・じゃぱん』no2、1971年、鉄道博物館

右=ディスカバー・ジャパン スタンプ台 1970年頃、JR東日本盛岡支社

3

さて、このような企画者の成相の仕事とその価値判断は、ニュートラルに見るならば冷静な分析であって、決して間違ってはいない。しかし例えばこの展覧会が、「ディスカバー」された東北で開かれるとするならば、どういう機能を果たすであろう。恐らく、相も変らぬ中央と地方のヒエラルキーを、過去に対して発見することになるのではなかろうか。この展覧会が、現在のJRの前身である国鉄のキャンペーンを称揚するものであったとは言わないが、JR東日本をその母体とする東京ステーションギャラリー「のみ」で開かれる展覧会としては、今野勉を称揚することで「ディスカバー・ジャパン」を相対化するだけでは、不充分ではなかったか。「ディスカバー・ジャパン」はメディアイヴェントであり、マスメディアの機能に対して内在的に、批評的眼差しを向けることが、表現者の正しい姿勢であったと見なすだけにとどまることは、「日本国有」鉄道という国家のインフラが構成する中央と地方とのコロニアルな関係を、その後継であるJR東日本が公式に是認することを意味する。展覧会の企画主体の権威を云々することが野暮であることは充分承知しているが、それにしても「ディスカバー・ジャパン」を2014年において取り上げるにしては、そのオーソリティであることをあまりにも素朴に受け入れているように見える。ポスト・コロニアリズム的評定基準によって「ディスカバー・ジャパン」を批判するのもまた、安易に過ぎることは承知しているが、とはいえ企画主体が東京ステーションギャラリーであることのセンシティヴィティに対してもっと自覚的であるべきではなかったか。

この「ディスカバー、ディスカバー・ジャパン」展が、東北のどこかの美術館で開催されることを想像してみるならば、相も変わらず都市と地方のヒエラルキーが強固であることに対して、都市の文化が無自覚であることをクリアに浮かび上がらすことになるだろう。これは、都市文化のシニシズムであり、そのシニシズムを越えない限り、「戦後日本」は一向に見えてこない。既に文字数を大幅に超過しているので、これ以上の詳述はできないが、今日行うべき課題は、都市文化の爛熟を文化に内在して分析することにとどまるのではなく、かつてイマジナリーに「ディスカバー」され、今日リアルに立ち上がっている「地方」に対して、いかにして人文知が応答するのかということなのではないだろうか。

★1──手前味噌ではあるが、この点に関しては、筆者も参画した次の展覧会カタログを参照のこと。『1960年代graphism』印刷博物館、2002年。

ディスカバー、ディスカバー・ジャパン 「遠く」へ行きたい DISCOVER, DISCCOVER JAPAN

会期:2014年9月13日(土)〜11月9日(日)

会場:東京ステーション・ギャラリー

東京都千代田区丸の内1-9-1/Tel. 03-3212-2485

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)