フォーカス

ディン・Q・レ──記憶は体にひそみ、運ばれ、ときに表出する

木幡和枝(アート・プロデューサー、東京芸術大学名誉教授)

2015年07月15日号

対象美術館

1968年、ヴェトナムのカンボジア国境付近で生まれ、米軍敗退後の混乱のさなか、ポルポト軍の侵攻を逃れて1978年、家族と共にアメリカにわたり、美術を学んで作家となり、現在はヴェトナムではホーチミン市を拠点としているらしいディン・Q・レの声を2009年以来久し振りに聴いた。★1 6月、アジア太平洋地域で活動する作家たちの「他人の時間」展と並行して東京都現代美術館で開催されたシンポジウム★2 での講演だった。

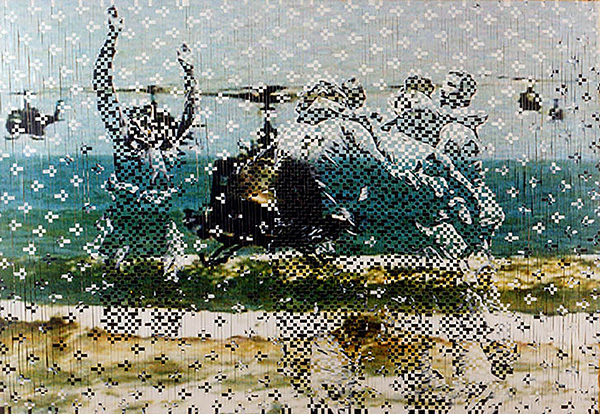

ディン・Q・レ《消えない記憶 #10》2000〜01年 Cプリント、リネンテープ

所蔵:Joy of Giving Something, Inc., New York

彼の日本での初の個展「ディン・Q・レ展:明日への記憶」が7月25日から開催される。昨日、今日、明日という具合にまとめられ、単純化され、時系列で章立てされたような「明日への記憶」というタイトルを裏切るほどの細部にわたる感性の強度というか魅力に満ちた彼の作品。時間とか歴史とか、それらの概念自体の根底にある「記憶」という現象、作用。その深みにひたってこそ彼の運んでいる固有性、人類の一員としての固有な装置性に行き当たるはずだし、優秀な一美術家の範疇を超える普遍性の発見につながっていくはずだ。しかも、彼は今、生命を全開して生きている。次に続く時間をつむぎ出すべく勇躍している。その感性から、創作から、生活から、明日という直線的で平面的な前進性を超えて、過去を含む人類の、あるいは自然の、地勢学的、近現代史的な時間を踏みしだいてこそ、未来の時間が、いずれは記憶が、受胎される。

記憶は体にひそみ、運ばれ、ときに表出するものだ。

20世紀後半のアメリカを代表する批評家、思想家のひとりスーザン・ソンタグの14歳時から3部にわたる日記の第2部『こころは体につられて 日記とノート1964−80』(上下巻 河出書房新社、2013年、最終巻は未刊行)の表題 ‘As Consciousness is Harnessed to Flesh’を訳者として邦訳するにあたり、つくづくそう感じた。いや、フロイトのいう「捏造された記憶」や「抑圧された記憶」しかり、記憶の「書き換え」といわれるさまざまな作用や効用があることは察していたが、ソンタグという作家にとっては「体につられている」記憶、そのレベルで言語化を果たすことがいかに重要だったか、それを再認識した。

この表題はソンタグが日記文中で、作曲家がいかなる状態で音楽を生んでいるか、そのことに思いを馳せている本人の言葉から編者が選び出したものだ。音楽ではなくとも、見えるものや触れるもの、経験する時空間や、ときには気配までもが心を結びつけている、その媒介は肉体(flesh)だ、というのだ。社会現象や社会的行動、家族を含む人間関係などをめぐり、一時、20世紀後半から末期、「刷り込み(imprint)」という博物学、動物行動学の理論が広く応用されたことがある。コンラート・ローレンツらの水鳥などの専門研究によると、生まれて最初に見た(接した)「安心、庇護」の対象が動物個体の決定的な自己同定の居所となる、というものだ。

スーザン・ソンタグ『こころは体につられて 日記とノート1964−80』(木幡和枝訳、河出書房新社、2013年)

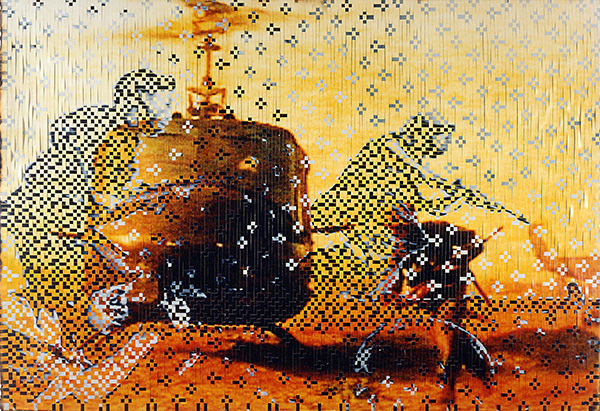

2009年、「トーキョーワンダーサイト渋谷」で出会ったときのディンのヴィデオ作品を見て、ヘリコプターでアメリカへ脱出するヴェトナム人の(たぶん報道陣による映像を編集したものか?)に、「あ、これは作者にとって、ローレンツの『刷り込み』なのかな?」と思った。少年は10歳、家族と一緒だった。15年前の渋谷で見たこの脱出する人、ヘリの操縦要員、それに、永年にわたり侵略者のイメージだったアメリカ人はいかにも「逃げ出す敗者」に見えたし、あわてふためいて離陸したヘリはすぐに墜落し、海に落ちる。不謹慎にも笑い声が漏れた。「火事場の馬鹿力」ではないが、「ド真剣な場のユーモア」ともいえる。

ディンは、ヘリを独自に開発して農業や人命救助に利用しようとしている農民を記録したヴィデオ・インスタレーション作品《農民とヘリコプター》(2006)を発表して国際的に知られるようになった、といわれる。「刷り込み」レベルのへリコプターに対する自身の強烈な体験ゆえか、予想だにしなかったユーモアと安堵のなかで語り合う作者と農民のやりとりがアートをゆうに凌駕して、個体が記録し、運んでいる不思議な生命記憶に思いをいたした。

ディン・Q・レ《農民とヘリコプター》2006年 3チャンネルビデオ、カラ―、サウンド、手作りの実寸大ヘリコプター

Collaborating Artists: Tran Quoc Hai, Le Van Danh, Phu-Nam Thuc Ha, Tuan Andrew Nguyen

Commissioned by Queensland Gallery of Modern Art, Australia

展示風景:「リフレクション:アートに見る世界の今」堂島リバービエンナーレ2009、大阪 撮影:福永一夫

しかし、弁士注意だ! 記憶にかぎらず、個々人のあいだで、人は他者の意識や、より深い層にある刷り込みレベルの意識に如何に到達するのか、いや、そんなことができるのか? 紋切り型の解釈では相手に失礼だ、と思えば、拙速な「解釈」は避けたい。そこに、記憶、刷り込み、また、重なる時期、文化や伝統、経験、また、刷り込みレベルにある確固たる具体的な記憶……、それらを共有する創造的で用心深く感性を発動させるディンのような創造者への期待が募る余地がある。

ここで、俳句、短歌、自由詩、戯曲、映画などで旺盛な活動をした寺山修司の警句とも言える言葉を思い出さないわけにはいかない。

「もし、世界の全体を見ようとしたら目を閉じなければ駄目だ。」

(「寺山修司」(ちくま日本文学全集)、筑摩書房、1991年)

寺山には、「他者の痛みがわかるのか?」という重要な問いかけもあったと記憶しているし、「身捨つるほどの祖国はありや」という問いかけも飛んできた。

奇しくも、冒頭のソンタグにも晩年の著書(講演)『他者の苦痛へのまなざし』(北條文緒訳、みすず書房、2003年)がある。ソンタグはディンがヴェトナムで生まれた1968年、侵略国アメリカから初の訪問者のひとりとして当時の北ヴェトナムの首都ハノイを訪問し、『ハノイで考えたこと』(邦高忠二訳、晶文社、1969年、原著1968年刊)を著し、自分のヴェトナム人に対する連帯感は「彼らから遠く離れた位置ではぐくまれた倫理的抽象物だった」と吐露し、ハノイで出会った共産主義政権下の官僚体質と単純化された統合思想について自分が抱いた違和感を鮮明にしている。このこだわりを終世かこつことになるだろう、と予感している。

ここにもまた、ディンのような心に深く根ざし、細かく身体化された具体的な映像(イメージ)やモノの創造者へ期待する根拠がある。ディンが伝統的なゴザ編みの手法を取り入れて作る「フォト・ウィーヴィング」シリーズなどが具体的な感性に訴える強度は、抽象的で紋切り型な解釈を超えて、際限ない、細部への豊かな気付きと楽しみに満ちているものと確信している。

ディン・Q・レ《消えない記憶 #14》2000〜01年 Cプリント、リネンテープ

所蔵:Larry Warsh, New York

★1 ディン・Q・レは2009年トーキョーワンダーサイト主催の「アートの課題2009 NEW COMMONS」のレジデンスプログラムに参加。同年9月〜12月まで、日本に滞在、制作、展示を行なっている。木幡和枝氏はオープンスタジオ等に参加。http://www.tokyo-ws.org/creator/l/post-277.shtml

★2 2015年5月23〜24日に国際交流基金アジアセンターと東京都現代美術館の共催で、国際シンポジウム2015「はじまりは90s:東南アジア現代美術をつくる」 が開催された。ディン・Q・レ氏は『アジアの表象|作家とキュレーターの視点から』のセッションでスピーカーの一人として、木幡和枝氏は同時通訳者として参加した。http://jfac.jp/culture/time_of_others/symposium_2015/

ディン・Q・レ展:明日への記憶

会期:2015年7月25日(土)~10月12日(日・祝)

会場:森美術館

東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー53階/Tel.03-5777-8600(ハローダイヤル)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)