フォーカス

Persona, Étrangement humain

栗栖智美

2016年04月01日号

開館10周年を迎えたケ・ブランリー博物館では、2016年11月までPersona, Étrangement humainと題した、人類学と心理学と哲学を融合した意欲的な企画展が開催されている。西洋以外の文明や原始美術を紹介するケ・ブランリー博物館では、開館当時から文化人類学者などを招いて積極的に議論の場をつくってきた。今回の企画展はCNRS(国立科学研究センター)のエマニュエル・グリモー氏、アンヌ=クリスティーヌ・タイラー=デコラ氏両名をキュレーターに迎え、原始美術と現代美術、ロボットに見られる「ペルソナ」をテーマに230の作品を展示するものである。

《Le Bouddha》Wang Zi Won 2015

人のいないスペースにいるもの

《l’Homo Luminoso》Roseline de Thélin

多産を祈願する石像や祭祀用の仮面など、オセアニアやアジア、アフリカの原始美術や民族デザインが並ぶ常設展を抜けた上階で、この企画展は開催されている。

薄暗い最初の展示室の中央には、光ファイバーで人間のシルエットを浮かび上がらせたロズリン・ドゥ・テランのインスタレーションが置かれ、BBCのドキュメンタリー映像が流れる。48時間密室で孤独に過ごした被験者が、最後は幻聴と幻覚に悩まされるという実験映像だ。この部屋のテーマは「人のいないスペースにいるもの」。感覚が喪失した無の空間にいるものは何か。そこには神とも悪魔ともつかぬ「何者か」が存在する。見えないものを察知するには、極度に集中し、その空気のゆらぎ、静けさに沈んだかすかな音を感じ取らねばならない。修道士の祈りや修行僧の苦行は、感覚を鋭敏にし神の声を聞くための訓練でもある。

1944年、心理学者フリッツ・ハイダーとマリアンヌ・ジンメルが行なったシンプルな幾何学が動くアニメーションの実験。被験者はその幾何学を擬人化し、キャラクターを想像し、その動きに応じたストーリーをつくり出すという。私たち人間は、何もないはずのところに何かを感じとり、その何かはしばしば擬人化される傾向がある。それがこの展覧会の導入部分だ。

古代文明における「何者か」を表現したオブジェ

私たちがつくり上げる「何者か」は、人類を食い尽くすほど巨大であるか、目に見えないほどの極小のものであることが多い。巨大なモンスターが人間を襲う映画や、果てしなく広がる銀河系のイメージに畏怖を感じ、あるいは、人間が到底つくることができないような小さな神の像など、肉眼では見えないミクロの世界に神秘を感じる。世界中の古代文明で神と崇められたものは、等身大よりも、極度に大きいか小さいものが多いという。そしてまた、動物、植物、鉱物といったものにも、人間と同じような世界観を投影して神格化してきた。動物の形をした彫刻が守護神となったり、植物が魔除けになったという例は、このケ・ブランリー博物館を一周するだけでもたくさん見つけることができる。

「何者か」の実体化

ゴーストハンターの道具一式

《Radio Momo》Jean-Jacques Lebel 1962

19世紀のヨーロッパでは、その目に見えない「何者か」の声を聞きたい、捕まえたいという欲求がオカルトブームとなった。次の展示室にあるゴーストハンターの道具箱には、実体を写すためのカメラはもちろん、トンカチやカッターやドライバー、メジャー、縄、温度計、笛、金の文字盤、タロットカード、死人の写真、コーヒーマシーンなど幽霊を捕まえるための不思議な道具が詰め込まれている。また、ジャン=ジャック・ルベルの、死後もその思いを私たちに伝えられるようにという一種のテレパシー装置としての作品や、「何者か」の力によって勝手に動く鉛筆で彼らの声を書き取る道具もある。あのトーマス・エジソンも、晩年は電気を使って死者と交流するための装置の研究に尽力したという。

オーラを撮影した写真

このような目に見えない「何者か」を実体化したいという思いは、さまざまな方法で試行錯誤が繰り返された。1939年、人間が背後にまとうオーラ写真の撮影の成功は、その一例である。写し出されたオーラは、インド思想でいう7つのチャクラの色をしていて、身体に絶えず流れているエネルギーの種類や強さ、滞る場所によって色や形が変わるのだという。

人間化の先にある「不気味の谷」

ラブドール

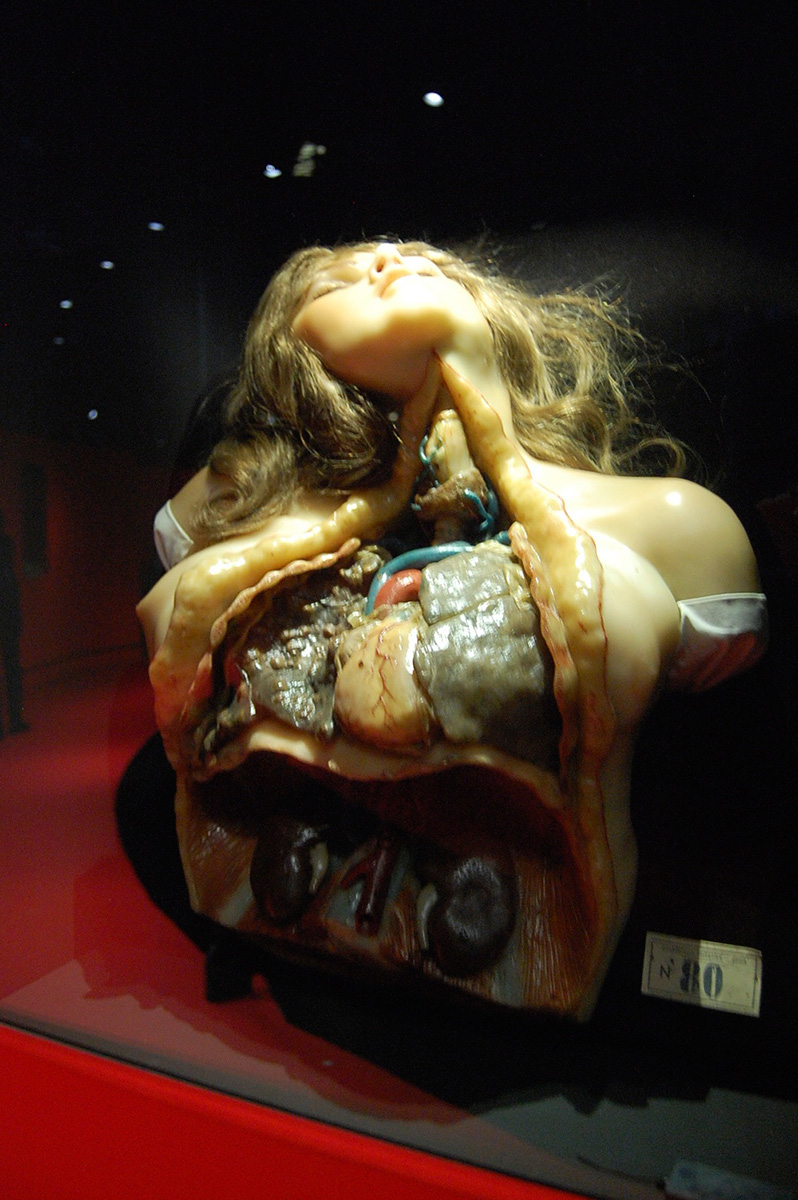

19世紀のロウ製の解剖模型

目に見えない「何者か」を具現化することに満足した私たちは、機械やオブジェを人間化することに興味を持つ。これが、最近でも議論されている人工知能やヒューマノイドに繋がっていく。後半の展示は、日本のロボット工学の先駆者である森政弘氏が唱えた「不気味の谷」という概念をキーワードに進んでいく。「不気味の谷」とは、モノが人間に近づくと私たちはそれを好意的に受け入れる。しかし、リアルになればなるほど、ある瞬間を境に共感が嫌悪感に一変するという概念である。例えば、今回展示されている日本のラブドールと呼ばれる、目の輝きやまつげの一本一本まで美しく再現されたシリコン製の人形や、毛穴までリアルに表現された義手、ロウ製の解剖人形などは、その表現は人間とそっくりなのだが、逆に血の通っていない死体を想像させ、「非人間」の部分が強調されてかえって不気味に感じる。森氏はインタビュー映像で、仏陀や文楽の人形などは、かろうじて不気味の谷の頂上にいるので、嫌悪感を感じず好意的にとらえられていると説明していた。ヒューマノイドが私たちと好意的な関係を保つためには、ある時点で人間らしさの追求を放棄し、動物など違う生物に類似させるなど、人間の複製を第一目的としないことが大切だ。私たちが完全に感情移入してしまわないように、余白を残しておかなければロボットとの共存は難しいのかもしれない。

どんなロボットと一緒に暮らしていきたいか?

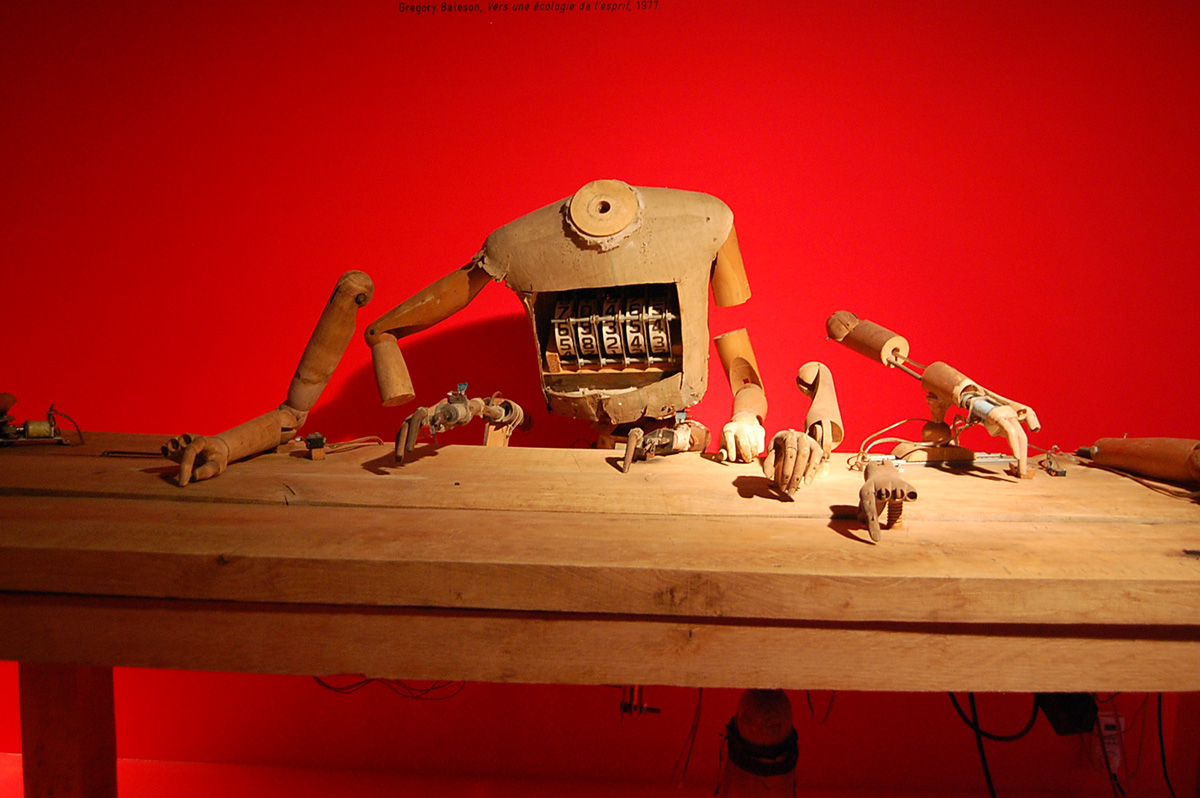

《De doctorandus》Stan Wannet 2011

作品を通して不気味の谷の概念に納得した後、「どんなロボットと一緒に暮らしていきたいか?」を問う展示室で展覧会は締めくくられる。もうすでに現実となりつつあるように、遅かれ早かれロボットと共存する社会がやってくるだろう。1999年発売のペット型ロボットのAIBOは、生産中止、アフターサービス終了となったいまでも、家族の一員として愛情を注ぎ、壊れたら修理に出す人が後を絶たないという。ラブドールと結婚するのか? しゃべるぬいぐるみに悩みを聞いてもらうのか? お掃除ロボットに家事を代わってもらうのか? 多くの鑑賞者の答えは、人間とはかけ離れた愛らしい外見のロボットとなら共存してもいい、というものではないだろうか。やはり、人間そっくりのロボットは完璧であればあるほど、人間としての尊厳を脅かす恐ろしい存在になるのではないかと思う。

《Civilised Aspiration in Art, Monkeys and Small time Entrepreneurs》Stan Wannet 2012

文化人類学や心理学、哲学の視点からアプローチしたこの展覧会は、展示作品それぞれがどういう意図でそこに置かれているのかがわからなければ、単なる「ロボットの進化展」という印象を受けるだろう。だが、普通の美術展と違い、皆、作品の前で過ごす時間が長く、友人同士で語り合っている場面も多く見られた。展示作品の「ペルソナ」を一つひとつ考え、各展示室の壁の解説を読んでキュレーターの狙いを汲み取ろうとしていたのだ。ケ・ブランリー博物館の常設展で提示されているとおり、私たちの祖先はいつでもどこにいても、私たちを凌駕する神的な存在を求め、「人間」に近い外見でそれを表現してきた。ロボットが人間と共存しつつある現在、私たちがつくり上げたロボットが、その知能においても外見においても、人間と同等あるいは凌駕する存在になることの是非を、この展覧会は問いかけている。その切実な問題をじっくり考えるいい機会となる興味深い展覧会であった。

Persona, Étrangement humain

会期:2016年1月26日(火)〜2016年11月13日(日)

会場:ケ・ブランリー博物館 Musée du Quai Branly

37 quai Branly 75007 Paris

+33 (0)1 56 61 70 00

http://www.quaibranly.fr/fr/

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)