フォーカス

OLVEH展:オランダ領東インド時代の奇才シュマケルの現代的商品価値

本間久美子

2016年05月15日号

チャールズ・ウォルフ・シュマケル(1882-1949)とは、インドネシアがまだオランダ領東インドだった20世紀初頭に現地で活躍したジャワ生まれのオランダ人建築家である。彼の活躍から100年が経とうといういま、首都ジャカルタでは、シュマケルがにわかに注目されている。なぜいま、シュマケルなのか。その勢いの背後には、どのような意図があるのだろうか。

20世紀初頭と思われる写真。中央の白い建物が本稿で取り上げるOLVEH。左右の三角屋根は華人商人のもので、一帯は現在も華人地区[所蔵:JOTRC]

「バタヴィア」を恋う

2016年3月17日から同23日にかけて、ジャカルタ旧市街のコタ・トゥア地区にあるOLVEHと呼ばれる建物を会場に、歴史遺産に関する展示およびディスカッションが開催された。このOLVEH展では、学者や建築家のほか、大統領直結機関としてインドネシアのインフラ事業計画を担う国家開発企画庁や観光省の大臣も登壇し、歴史遺産地区をいかにして再活性化させるかを基調に、オランダ植民地時代の建築物であるOLVEHの復興努力や、コタ・トゥア地区の世界遺産登録へ向けた動きなどについて、活発な議論が交わされた。シュマケルはというと、このOLVEHの設計者である。

左:2016年現在のOLVEH。交通量が非常に多く、建物全体を撮影することは困難。[筆者撮影]

右:会場に展示されたOLVEHの模型。[筆者撮影]

OLVEHとは、1879年創業のオランダの保険会社Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Eigen Hulpの略称で、この建物自体は1921年に建てられた。現在はインドネシアの保険会社アスランシ・ジワスラヤの資産となっている。今回、OLVEHがイベント会場に選ばれたのは、昨年来の大規模な改修が完了し、無事に「バタヴィア」時代の姿が取り戻されたためである。オランダ植民地時代、ここジャカルタはバタヴィアと呼ばれていた。バタヴィアだったころのジャカルタは、人々を悩ませる洪水も、違法な地下水汲み上げに起因する異常な地盤沈下もなかった。あのころはよかった、のだ。東南アジアの巨大都市へと成長したジャカルタはノスタルジーに駆られ、シュマケルによるOLVEHを介して「バタヴィア」に恋い焦がれる。

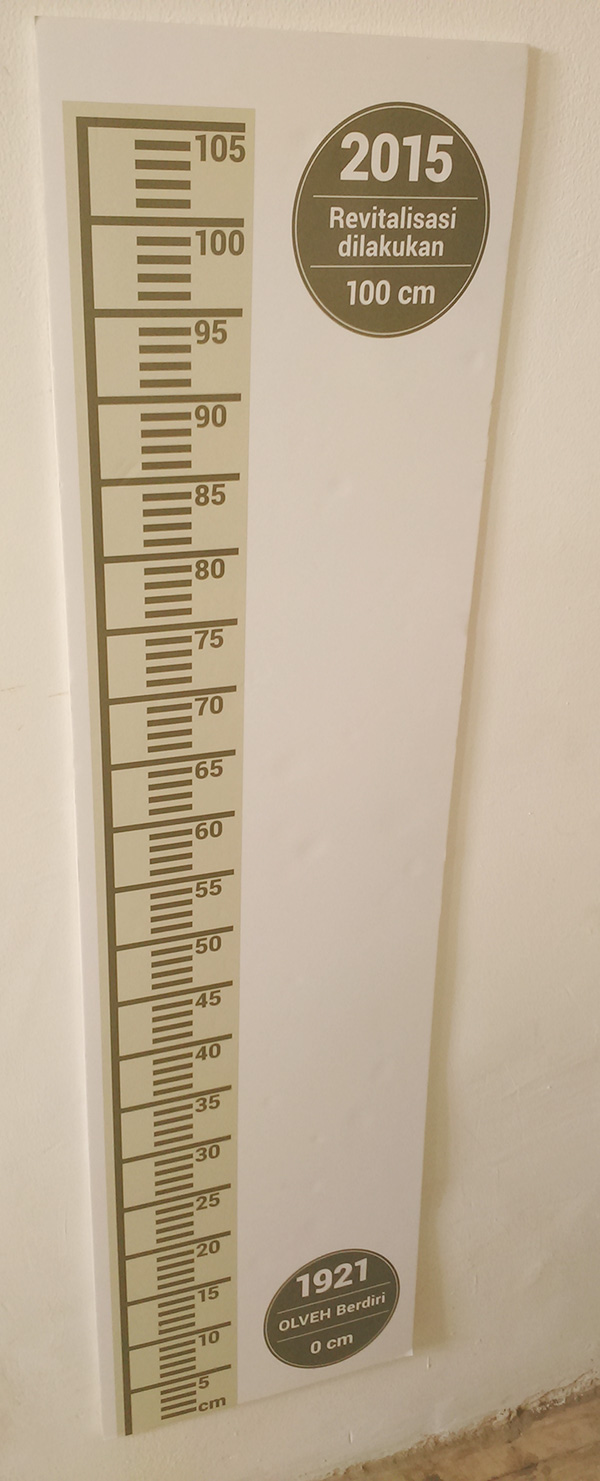

左:現在のOLVEHは路面から約1メートル下に建っている。OLVEHが空き家状態で放置されていた間に、洪水による浸水を避けようと道路の嵩上げがたびたび行なわれたのである。

右:1921年と2015年のOLVEHと路面の高低差の違い。道路の嵩上げに加え、地盤沈下も要因とみられている。ジャカルタの地盤は毎年3.0〜7.5センチほど沈下していると言われている。

シュマケルとは誰か

1882年、シュマケルは、中部ジャワに暮らす東インド軍大尉の家に生まれた。当時のジャワ生まれのオランダ人の例に違わず、シュマケルもまた幼少期をジャワで過ごし、高等教育を本国オランダで受けた。1905年には王立陸軍士官学校でエンジニアの学位を修めている。その後、東インド軍の中尉として再びジャワに戻るが、西ジャワとスマトラ島への赴任を経て、1911年に軍を辞職。1918年に弟リチャードとともに建築事務所を開所するまで、シュマケルは転職を繰り返した。民間建設会社、公共事業局、バタヴィア事業局を渡り歩いた後、1917年に入社した民間企業では、スタディツアーと称して訪米し、近代建築の巨匠フランク・ロイド・ライトの作品などを堪能して帰国すると、そのまま退職した。ひとつのことに執着しない彼の奔放さは、建築事務所を開いて以降、作品のなかに表われることとなる。シュマケル兄弟は政府機関でエンジニアを務めた経歴を生かし、6年間で60以上の事業を受注したと言われる。そのひとつがOLVEHである。OLVEH展は「アールデコ」をひとつのテーマに据えたが、シュマケル作品を形容する語彙は「アールデコ」だけでは足りない。次から次へと変わりゆくため、ひとつの語彙ではとらえきれないのだ。

1924年当時のシュマケル(右)と弟のリチャード(左)。リチャードは兄と違い、目立ちたがらない人柄だったという。[所蔵:Dullemen氏]

「シュマケルの町」バンドン

OLVEHはバタヴィアにあるが、実は、シュマケル作品のほとんどはバンドン(西ジャワ)という別の町にある。このことは、オランダ近代建築の父ベルラーヘがジャワ旅行記(1931年)で、バンドンを「シュマケルの町」と称していることからも伺える。バンドンとはいったいどのような町であり、シュマケルはなぜバンドンの「顔」になることができたのか。そしてそれはバタヴィアのOLVEHにどうつながっていくのか。

バンドンは、19世紀末から20世紀初頭の約30年間に、当時の宗主国オランダの欲望によってつくられた都市である。オランダ植民地政府はまず、周囲を山に囲まれたバンドンの地理的優位性に注目し、当時バタヴィアにあった軍施設の移転を開始する。1918年には首都移転計画も持ち上がり、政府の重要機関の移転が決まると、バンドンは本格的な建設ラッシュに突入した。省庁施設をはじめ、役人の邸宅や子女教育のための学校も完備されると、気候も涼しいバンドンは理想的な居住地として人気を博す。当時のバンドンは、東インドでもっともヨーロッパ人の多い町と言われたほどであった。こうしたヨーロッパ人定住者の求めに応じて登場したのが、最新のモードファッション店や西洋料理店、書店や映画館、ダンスホールといった数々の西洋建築だった。バンドンはやがて〈ジャワのパリ(Paris van Java)〉と呼ばれるまでになるが、そのような景観形成に深く関わっていた人物こそ、建築家シュマケルであった。

ここで、OLVEH展でも紹介されたシュマケルの代表的作品をいくつか紹介しよう。「陸軍司令本部」(1918)は比較的初期の作品にあたる。この建築では、それまでの植民地政府の施設と同様に、いわゆる古典的な西洋建築の形態が採用された。シンメトリの構図に、水平・垂直方向の直線を強調したファサードは、頑強さを印象づけている。建築様式としては新古典主義と言ってよいだろう。建築における新古典主義は、過去の様式を伝統的様式として権威化し、新たな形態のなかにこれを取り入れることを礼讃した。これによって新しい建築物は、歴史的な連続性、特に権威の正当性を主張することができたのである。「陸軍司令本部」においても当然、植民地を支配する宗主国陸軍の強さ、その支配の正当性が表現された。

「陸軍司令本部」(1918)。現在はインドネシア軍の施設となっている。[筆者撮影]

シュマケルはその後、複数の新古典主義的作品を経て、「コンコルディア映画館」(1922)を設計した。特権階級であるヨーロッパ人のみが入館を許されたというこの映画館には、これまでとは異なる柔らかな丸みが採用された。円筒形の形態から「ビスケット缶」と呼ばれたという。シュマケルはここで新たな試みをする。ジャワの神話に登場する「カラ」という神のモチーフをファサードに取り入れたのだ。カラの装飾は、中部ジャワからバリ島にかけての寺院建築に見られ、通常、聖と俗の境界をなす門の上に配置されている。シュマケルもまたその規範に則り、映画館の入口上部にカラを施した。1923年には技術雑誌に「東インド・ヨーロッパ建築様式」なるものに関する論考を寄せていることからも、このころのシュマケルは東インドらしい建築の探求に情熱を傾けていたことがうかがわれる。

左:「コンコルディア映画館」(1922)。中央上部のモチーフが「カラ」。現在はカフェとして利用されている。[筆者撮影]

右:シュマケルの建築事務所のロゴにも「カラ」が用いられている。[所蔵:JOTRC]

「プレアンガーホテル」(1929)は、いわば、フランク・ロイド・ライトによる帝国ホテルをキッチュ化したものである。西ジャワ州文化観光庁等によれば、同ホテルの様式は「幾何学的アールデコ」であり、その幾何学性はマヤ文明の装飾に由来するという。本家、帝国ホテルのファサードは、同時期に隆盛していたマヤ復興様式との関係を指摘されてきたが、このプレアンガーホテルもまた、ライトの帝国ホテルを経由するかたちで、アールデコやマヤ文明へと結びつく。シュマケルの関心はこのときすでに、宗主国の威厳を示す新古典主義や、折衷的な東インド・ヨーロッパ建築様式にはない。

左:「プレアンガーホテル」(1929)。ファサードを覆う装飾はライトの帝国ホテルに酷似しているとされる。[筆者撮影]

右:ホテルのエントランス柱。マヤ文明の装飾に由来するとされる部分。[筆者撮影]

上記のほか、男性の裸像彫刻が施された年次見本市施設、アインシュタイン塔を模したかのような白亜の別荘、カトリック教会にイスラム教のモスクなど、シュマケル作品は多岐にわたるが、そこに一貫性はない。彼を突き動かすのは純粋なる好奇心であり、作品が一目瞭然の特徴を備えることで得られるであろう巨匠性への執着は見出しがたい。しかし、奇才シュマケルは、誰もその「顔」を言い当てることができないというまさにその特性によって、人々の想像のうちであれもこれもがシュマケルと結びつき、ついにはバンドンの「顔」となった。そして、おそらくその流用可能性こそが、シュマケルの現代的価値なのだ。

カイロ訪問(1938年頃)。シュマケル(右から2番目)は生涯で5回結婚し、改宗を繰り返したと言われている。写真当時はムスリムで、メッカ巡礼の途中に立ち寄ったという。[所蔵:Dullemen氏]

バンドンからジャカルタへ:増幅するシュマケル

ジャカルタがOLVEHに価値を見出すより早く、バンドンはシュマケルの有用性に気付いていた。「シュマケルの町」として振舞うことで、乱開発のジャカルタに嫌気がさした人々がバンドンを訪れ、経済が活性化することを発見したのだ。ジャカルタと違って「古きよき時代」が残る町。いつしかそれがバンドンの商品価値となった。そしてシュマケルは、アールデコであり東インド・ヨーロッパでありキッチュであることにより、「古きよき時代」の現実─植民地時代の悲愴─を器用にカモフラージュして、この商品価値を支えている。ジャカルタがOLVEHを介して欲望するのは、コタ・トゥア地区を高付加価値化することにほかならない。同地区の悲愴な記憶に蓋をして古きよきバタヴィアを装ううえで、シュマケルほどの適材があるだろうか。シュマケルを用いたバタヴィアの書き換え=再創造は、問題山積の現代ジャカルタとの対照のなかで歓迎されこそすれ否定されない。否定しようにも、否定すべき明確な「顔」がないのである。人々が過去への憧憬を募らせずにおかないほど袋小路に追い込まれたこの町で、奇才シュマケルはますます増幅する。

参考資料

Dullemen, C.J. van, 2010, Tropical Modernity: Life and Work of C.P. Wolff Schoemaker, Amsterdam: SUN.

OLVEH展

会期:2016年3月17日〜23日

会場:OLVEH(ジャカルタ、コタ・トゥア地区)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)