フォーカス

【北京】移りゆく時代を映す試み

多田麻美

2018年02月01日号

前回の拙稿(2017年7月1日号)でも触れたが、北京の生活環境はいま、大きな変動のなかにある。それは、さまざまなアーティストの集まる芸術区においても顕著であり、ここ数年の間に、黒橋や費家村などの芸術家村が次々と再開発の対象となり、消失した。辛うじて残っている場所でも、その土地の利用登録時と完全に一致した利用であることを求められるなどの形で管理が強化され、息苦しさが増している。だが、中国の現代アートが面白いのは、たとえそういった変化が閉塞感をもたらしたとしても、「はい、そうですか」とは引き下がらないところだ。

失われゆく「緩さ」

野生的な活力が失われているという意味で、とくに象徴的なのは宋荘美術館の現状だろう。同館は中国初の村単位の現代美術館として、2、3千人のアーティストが創作の拠点を置く芸術家村「宋荘」の中核となりつつ、野心的な展示を数多く行ってきた。だが今や、予算や人材の不足により、その展示の機能は失われかけている。

今の北京をそこはかとなく覆う息苦しさは、展示にしろ、アーティストの制作の場にせよ、そのすべてをきちんと把握、管理しようとする社会の動きと関係があるようだ。例外こそあれ、全体的にはある程度の「緩さ」が残っていたこれまでとは異なり、現在は海外の作家の展覧会も、きちんとした手続きに沿って当局の許可を得たものでなければ、中止を強いられてしまう。筆者も、期待して訪れた海外の作家の展覧会が、前日に強制的に終了させられていた、という事態に何度か遭遇した。だが、かといって、野心的な展覧会がすべて消失してしまったわけではない。むしろ個々の作品においては、環境が厳しければ厳しいほど、冴えた表現が目立つこともある。今回はそんな「冴え」を感じた展覧会をご紹介したい。

都市に残された足跡

「風は北京から吹いていたことがある」展

楊千《梯子》(2017)[撮影:張全]

楊千《北京棄物─シリーズ』(2017)[撮影:張全]

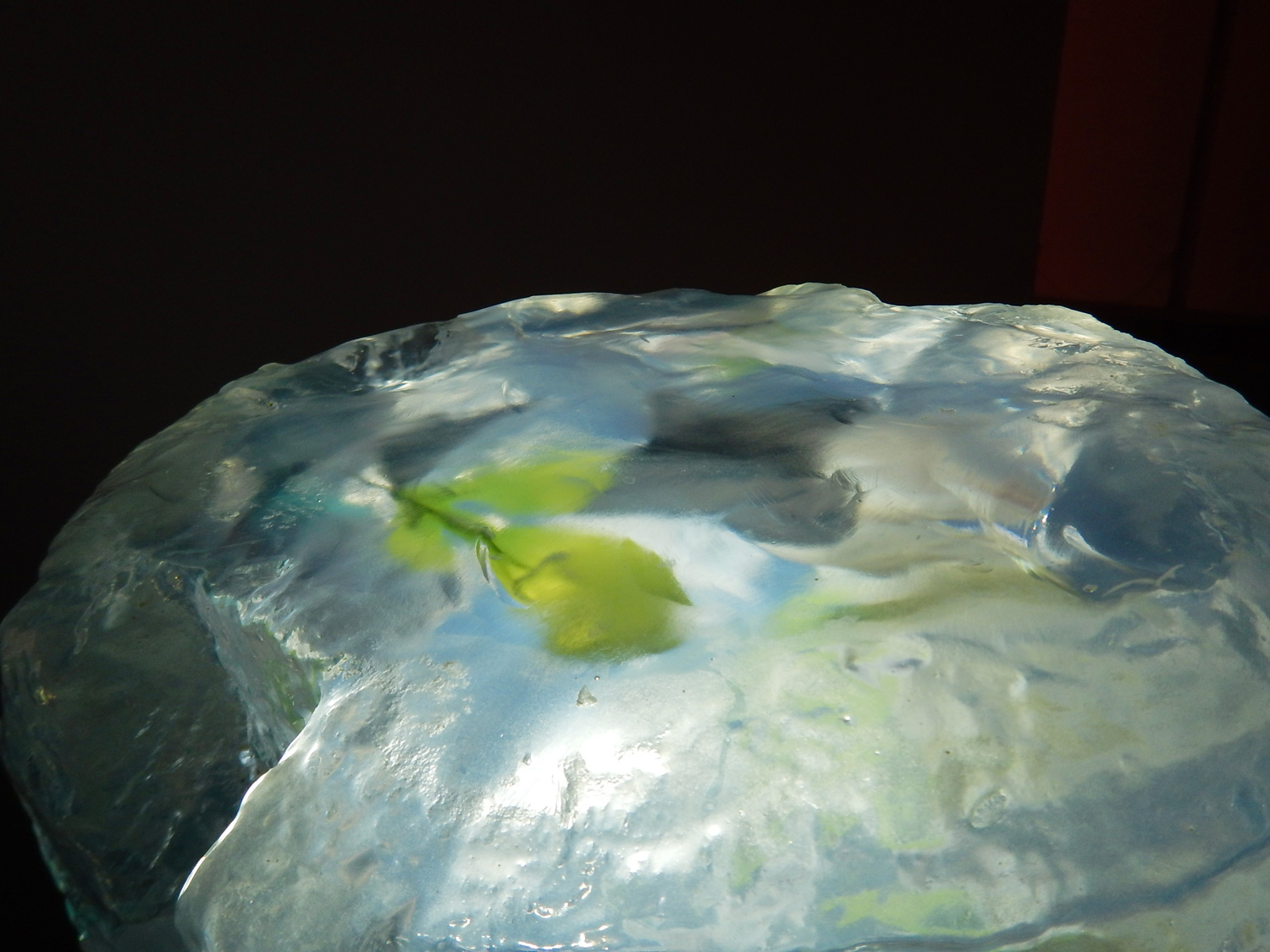

楊千《北京棄物》一部(2017)[筆者撮影]

左:楊千《鐘》(2017)[撮影:張全] 右:楊千《切り口》(2017)[筆者撮影]

白盒子芸術館(WHITE BOX ART CENTER)で開催中の楊千の個展、「風従北京刮過(風は北京から吹いていたことがある)」展だ。会場の中央には、途中で折れ曲がったハシゴをかたどった《梯子》が天井まで伸びている。ハシゴをモチーフにした作品は中国では少なくないが、この作品は、現実社会において成功を夢見ることの意味、農村と都市、およびそれに似た背景の差をもつ人間たちが、いかにそのスタート地点で差をつけられているかを、まざまざと感じさせる。

一方、氷の柱の中でさまざまな物品が凍りついている様子をイメージした《北京棄物》も、かつて北京で暮らした個々人の生活を微妙な距離感で伝えている。近年、北京の郊外の芸術区、黒橋やその他の地区では家屋の大規模な取り壊しが行われたが、その際に生じた廃墟で拾われた生活用品や衣類、木の葉などが、そのまま作品に用いられているのだ。「凍りつく」という要素が、記録という行為の志向する恒久性や、そこに凝結された時の流れとともに、寒空の下で行き場を失った所有主たちのとまどいを連想させる。

この他、まるで鉄筋を手にした建設労働者たちがそのまま姿を消したかのような作品《鐘》、出稼ぎ労働者たちに加えられる高圧的な管理や規格化と彼らの個性のせめぎ合いを感じる《切り口》なども、力強く現実を照射した作品だ。

自己の呪縛

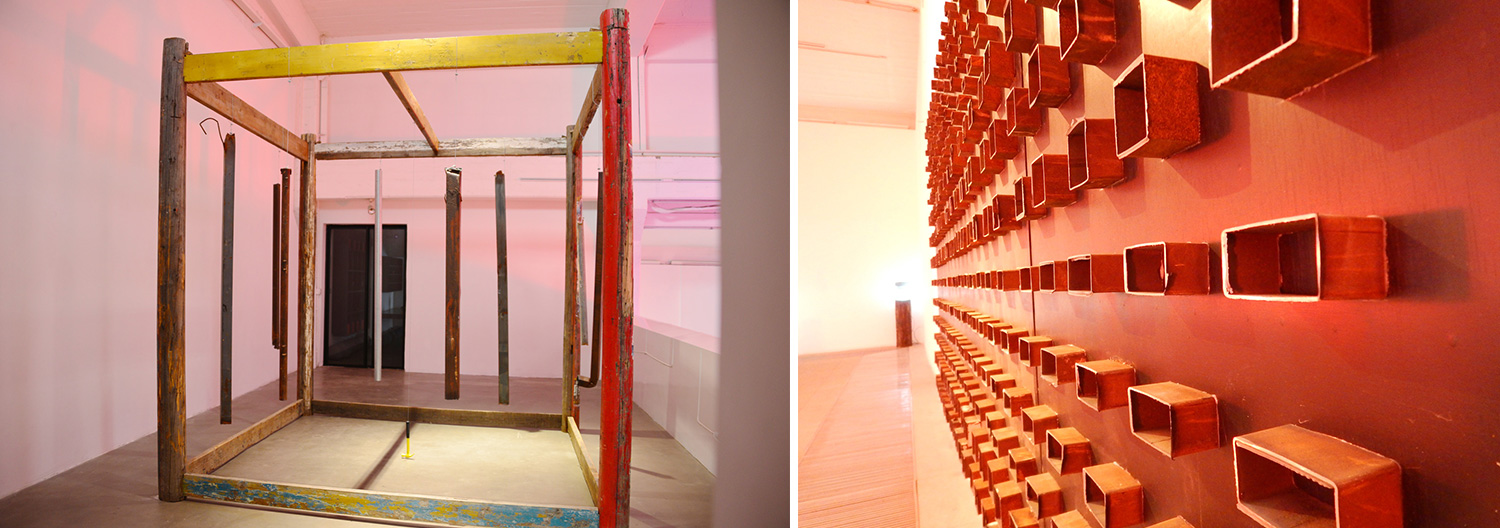

H・H・リム(林輝華)《画地為牢(地に描き牢と為す)》(2017)[撮影:張全]

H・H・リム(林輝華)《紅房子(RED ROOM)》(2004)[撮影:張全]

一方で、海外に拠点を置く華人作家ならではの、現実からすこし距離を置いたまなざしが感じられたのが、唐人芸術空間(TANG CONTEMPORARY ART)で行われたH・H・リム(林輝華)の「画地為牢(地に描き牢と為す)」展だった。

マレーシアで生まれ、1976年よりペナンとローマの間を行き来しながら創作やアート空間の創設などに携わってきたリムは、迷路のような檻、檻のような迷路を、厭うべきであるとともに、銀行の金庫のような、どこか断ちがたい魅力をもつものとして表現する。人は、身辺の一切の事物にとらわれるようになると、それらの事物から呪縛されるようになり、結果的に自己監視を始めてしまうというのだ。もちろんこれは、リスクを避けるために過度の自己規制をした結果、自らを不必要なほど束縛してしまう人間の愚かさを広く想起させる。

本展では、それぞれ異なる時期に作られた彼のパフォーマンス作品も放映された。その中には、言論環境をめぐる厳しい現実を痛々しいほどストレートに見つめた作品も含まれていた。

ゴミか宝か

芸術区が次々と壊されていく現状を前に、多くのアーティストたちが直面したのは、「この街でアートは生き残れるのだろうか」という問いだった。童昆鳥のプロジェクト、《芸術拉圾》は、そういった問いが、作家らがつねに自らに問いかけざるを得ない、「アートとは何か」という問いと交錯した形で提示されている。

童昆鳥《芸術拉圾》(外観)(2017)[撮影:張全]

童昆鳥《芸術拉圾》(内部)(2017)[撮影:張全]

站台中国画廊(Platform China)の入り口の前に突然出現した巨大なゴミ箱は、チケット代を支払うと中に入れるようになっている。その中には電気で動くユニークな仕掛けや、ゴミとアート作品の境にあり、しかも限りなくゴミに近く見える、えたいの知れない代物がところ狭しと置かれている。しかも床や台の上にあるだけでなく、壁や天井からもぶら下がっているのだ。つまり作品全体を眺めれば、巨大なゴミ箱に入ったこれらのガラクタ的作品たちが、いかにも「さあ、回収して下さい」といわんばかりに、公共の通路脇に置かれていることになる。

この作品が、「公共の通路脇に置かれた空間」であることも、中国では独特の意味を帯びる。公と私の空間の差がまだまだ曖昧な中国では、その境目に根を張らざるを得ない商売や生活者は、つねに政策の変化や再開発のあおりをもろに受けてきた。彼らは「低端(ローエンド)人口」などという、差別的な言い方で呼ばれることも多く、不要な存在と判断されれば、行政側からあっさりと追い払われてしまう。

そんななか、彼らとほぼ同じような立場に置かれるアーティストが続出すると、作家たちが自らや作品の社会における位置づけについて、素朴だが根本的な疑問を覚えるようになるのは、無理もない。自己満足や試行錯誤の段階にある創作行為は単なるごみでしかないのか、という問いは、都市の活力を考える際、アート以外の分野にも広く当てはめることができるだろう。

閉塞感のなかで

また、PACE BEJINGでは、もはやアート界では重鎮として扱われるようになった尹秀珍が新作を披露し、改めてその存在感を示した。膝を抱え込んだ巨大な女性像《木馬》では、布を大量に用いる彼女らしい表現手法が援用されたが、これは「798芸術区」の活気が最高潮へと向かっていた2005年に、彫刻家の向京が椅子に座る巨大な裸の女性像を展示したことを想起すると、より興味深い。尹と同じ女性作家の向京は、四肢を緩めた、やや呆然とした女性像を提示した。だが、尹の表現する女性は、全身を服に包まれ、飛行機の墜落を恐れるかのような、緊張感に満ちた姿勢をとっている。

この他、コンクリートに囲まれた酥油(羊や牛の乳で作ったバター、仏教やチベット文化と縁が深い)の写真や、ススキなどの雑草を屋内の花壇で延び放題にさせた作品などでも、社会や環境に対する尹の問題意識が前面に押し出されていた。タイトルこそ「以終為始(終わりを始めとする)」という、前向きな印象を与える展覧会ではあるものの、作品の多くは、極限の状態や閉塞感を具象化しているように感じられた。

尹秀珍《木馬》(2016-2017)[撮影:張全]

尹秀珍《植種》(2017)[撮影:張全]

ジョバンニ・オッゾラ《北京よ、ふたたびあなたを失う(Perderte otra vez, Beijing)》(2017)[撮影:張全]

最後に、多ジャンルを手掛けるイタリア出身のアーティスト、ジョバンニ・オッゾラ(Giovanni Ozzola)の個展の会場の片隅で見つけた作品、《北京よ、ふたたびあなたを失う(Perderte otra vez, Beijing)》に言及したい。 オッゾラには廃墟の窓から外を眺めた一連の写真作品があるが、この作品もその一つで、急激な変化を経て、きらびやかな明かりで彩られるようになった北京の風景を、廃墟の奥からフレームに収めている。

どこか憂愁を帯びた、痛々しいほど明るい街の明かりと、街全体が木々に抱かれているかのような、優しさを感じる構図の同居。それは、映画館のスクリーンに映し出されるSF映画のように強く、何らかのシナリオの存在を訴えかけてくる。

「風従北京刮過(A Gust of Wind Through Beijing)」展

会場:白盒子芸術館(WHITE BOX ART CENTER)

会期:2017年12月28日〜2018年03月4日

詳細:http://www.798whitebox.com/EnExh_Details.aspx?id=144

林輝華「画地為牢(THE MENTAL TRIP)」展

会場:唐人芸術中心(TANG CONTEMPORARY ART)

会期:2017年11月25日〜2018年1月27日

詳細:https://www.tangcontemporary.com/2017-thementaltrip-en

尹秀珍「以終為始(Back to the end)」展

会場:PACE BEIJING

会期:2017年12月14日〜2018年3月3日

詳細:hhttps://www.pacegallery.com/exhibitions/12902/back-to-the-end?locale=en

童昆鳥「芸術拉圾」

会場:站台中国(Platform China)の前の敷地

会期:2017年12月25日〜2018年3月31日

ジョバンニ・オッゾラ「FALLEN BLOSSOM─WHISPERING」展

会場:常青画廊(GALLERIA CONTINUA BEIJING)

会期:2017年12月14日〜2018年2月28日

詳細:https://www.galleriacontinua.com/exhibitions/fallen-blossom-whispering-69

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)