フォーカス

【パリ】混沌の時代に共感を呼ぶエゴン・シーレとジャン=ミッシェル・バスキア

栗栖智美(美術ライター、通訳、コーディネーター)

2018年12月01日号

パリはこの秋、続々と興味深い展覧会がスタートした。なかでも興味を引いたのが、2014年オープンのルイ・ヴィトン財団美術館で開催される「エゴン・シーレ展」「ジャン=ミッシェル・バスキア展」だ。この個性的な2人のアーティストのペアリングは、Le monde、Le temps、L’express誌などのネットニュースで取り上げられ、パリ外れのブーローニュの森の中というアクセスの悪さを考えても、観るべき注目の展覧会として話題になっている。

小雨がぱらつく寒空の下、駅から15分、森を歩いてたどり着いたルイ・ヴィトン財団美術館。設計はフランク・ゲーリー。 [撮影:著者]

実際に平日にもかかわらず長蛇の列は果てしなく伸び、やっとの思いでセキュリティをくぐり抜け建物に入っても、驚くほど多くの観客、しかもその多くが白髪混じりの初老のヨーロッパ人たちでごった返していた。

この展覧会が注目されている理由は、エゴン・シーレに関してはパリでは26年ぶりとなる個展であること、没後100周年であること、100点ほどの出品作の多くが、滅多に貸し出ししないプライベートコレクションからであることが挙げられる。シーレ自身が寺院のような建物の中で展示するのを望んでいたため、貸し出しに関してはコレクターの多大なる理解と協力を得て実現したとカタログにもあった。ジャン=ミッシェル・バスキアに関しては、当美術館開館以来初めて、1人のアーティストに対し4階にまたがる10の展示室を当てていること、120点のプライベートコレクションを含む希少な傑作が集結していることだ。パリジャンにとって、この2人のアーティストの普段はお目にかかれない作品をじっくり鑑賞する絶好の機会になるわけだ。

まず展示の内容を、それぞれ簡単に見ていこう。

「エゴン・シーレ展」

展覧会は地下の『エゴン・シーレ展』から始まる。実は、この2つの展覧会は、同じ展示室に並列されるのではなく、はっきりと別々の2つの展示として分けられている。

エゴン・シーレはギュスターヴ・クリムトやジークムント・フロイトが活躍した19世紀末のウィーンに生まれる。若いうちに才能を評価され、ウィーン美術アカデミーに籍を置くが、1909年に離脱、その後あの独特な表現主義的絵画作品を多数生み出す。今回の展示作品は、主に1908年から亡くなった1918年までの10年間にスポットを当てており、アカデミーの影響の強い初期から、クリムトに影響を受けた装飾的な作品、戦争前の仄暗く不安渦巻く時代背景を表わすかのような、極端にデフォルメされた人体像、断片的に切り取られた大胆な構図、タブー視されていた性や死を積極的にクローズアップした作品など、様式の変化を感じられる構成になっている。

エゴン・シーレ《Nu masculin assis vu de dos (Seated Male Nude, Back View) 》1910

歪んだポーズと赤く強調された背骨が気迫を感じさせる作品

Hulya Kolabas for Neue Galerie New York

作品のほとんどが小ぶりのデッサンで、照明を落とした展示室では、その細部の繊細な線や色や形からシーレのエスプリを目に焼き付けようと、観客たちが時間をかけて丹念に作品を観ていた。シーレの生きた時代にはフロイトの精神分析が誕生し、心の病を科学的に論理的に紐解こうという試みがされた。彼もまた、時代の不穏な空気、恐れや不安といった精神的な動揺を、人間の体の細部を緻密に分析することによって表現したかったのかもしれない。歪んだ体の線からは強迫観念と激しいエネルギーが感じ取れる。何度となく検閲され、わいせつ罪の疑いで収監されたこともあったシーレは、それでもなお、人間の心も体もすべて明らかにしたいという熱意があったのだろう。理想化され、神聖化されたアカデミーによる裸体像に辟易とした彼のリアルへの追求だったのだと思う。

会場風景 [Fondation Louis Vuitton Paris]

これから待ち受けるバスキアの作品鑑賞の前に余力を残さねばと思い、シーレ展を後にした。次の展示室は、一転してホワイトキューブにカラフルなバスキアの大型作品が並び、さきほどの展示室とは異なる開放感にどこかほっとした。

前澤氏所有のジャン=ミッシェル・バスキア《 Sans titre (Untitled) 》1982

痛みや怒り、虚無感を表現したといわれる《Têtes (Heads) 》3部作のひとつ

Courtesy of Sotheby's, Inc.

「ジャン=ミッシェル・バスキア展」

展示のスタートは、1981〜83年に制作された《Têtes (Heads) 》3部作から始まる。日本を騒がせているZOZOTOWNの前澤友作氏が123億円で落札した作品と、同じテーマの2点が同時に展示されるのは初めてのことだという。この展示室では、制作拠点をストリートからアトリエへ移行した初期の作品が並ぶ。作品の支持体もカンバスだけでなく、紙、土塀、ドア、板、オブジェ、シルクスクリーンなどバラエティに富むのも、ストリート出身の彼の特徴だ。

ジャン=ミッシェル・バスキアは、20世紀後半を代表する新表現主義のアーティストである。ハイチとプエルトリコの血を受け継ぎ、ニューヨークでミドルクラスの家庭に生まれた彼は、子供の時からとても頭がよく、数カ国語を操り、母によく美術館に連れてもらっていたという。高校をドロップアウトした後、スラム街の建物の壁にグラフィティを描いていた。同時にミュージシャンとしても小さなライブハウスに立ち、アーティストとしての才能を発揮。そんな彼が、80年代初頭の白人至上主義の華やかなアートの世界に迎え入れられ、アンディ・ウォーホルの庇護を受けながら時代の寵児となっていく過程は、映画にもなっているので知る人も多いだろう。

ジャン=ミッシェル・バスキア《Irony of a Negro Policeman》1981

バスキアの作品によく登場する黒い人物(Figure noire, Homme invisible)

Courtesy of AMA Collection

彼の作品のなかには、一見カラフルで単純化されたフォルム、どこかあっけらかんとして楽しそうな雰囲気があるが、ひとつひとつの細部を見ていくと、自身は中級階級の出身であるものの、80年代初頭の抑圧された黒人社会の暴力や偏見、差別、貧しさといった深刻な問題がしっかりと描き出されている。

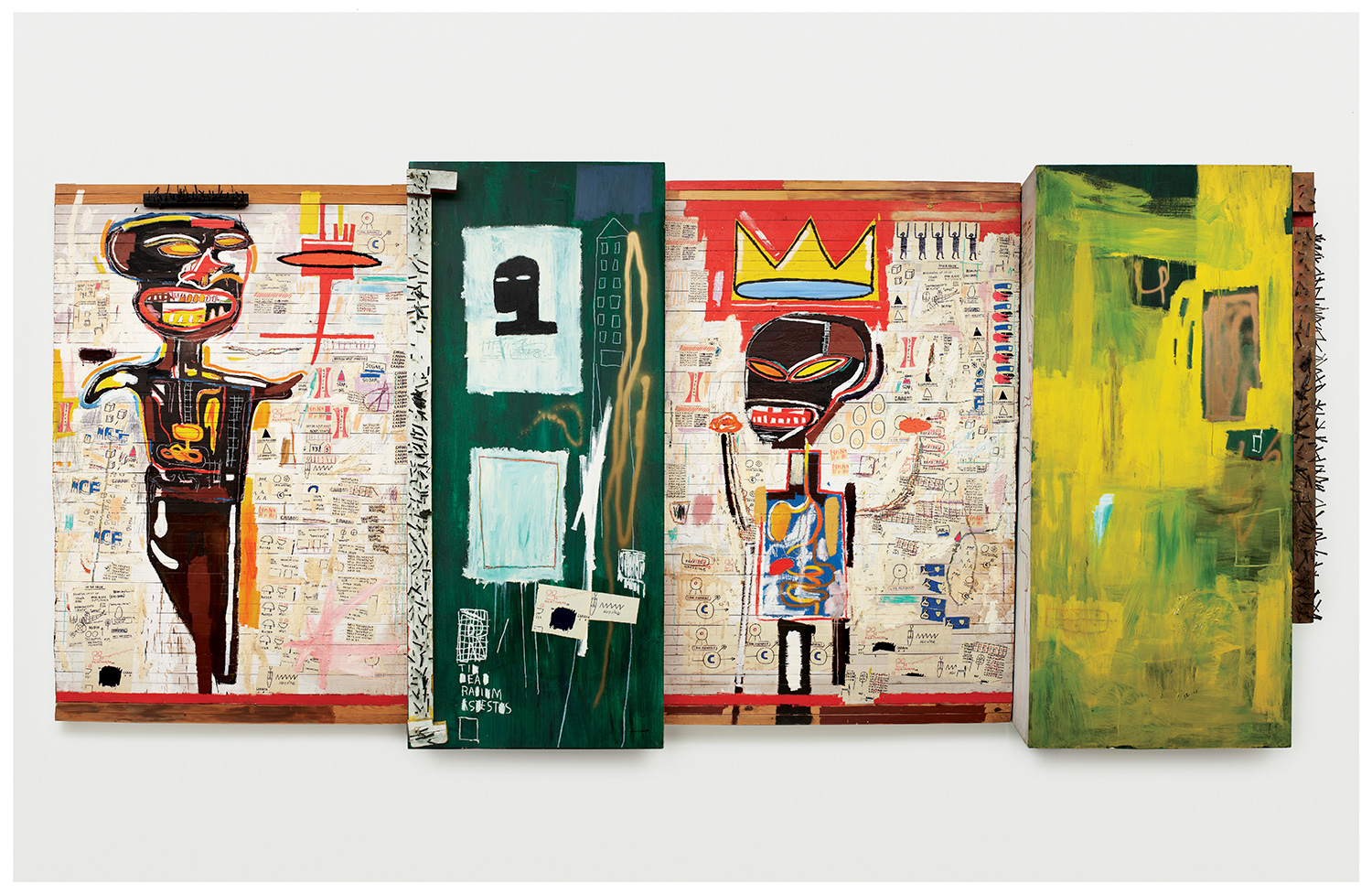

ジャン=ミッシェル・バスキア《Grillo》1984

バスキアの作品には骸骨も多く出てくるが、この人物像は内臓が透けて見えている

Fondation Louis Vuitton/ Marc Domage

興味深かったのは、人物の体が透けて神経や、血管や臓器や骨が描かれている作品があることだ。幼少時、交通事故で入院していた時に、母親が『グレイの解剖学』の本をプレゼントしたエピソードがあり、その影響だろうと言われている。頭を開いて解剖学的に体の中身を見せるイメージは、バスキアが感じていた80年代の社会情勢のなかの生と死というテーマを投影したのではないか。抑圧された黒人だけでなく、白人社会にもエイズという脅威が蔓延した時代であったことを付け加えておきたい。

ジャン=ミッシェル・バスキア《Sans titre (Untitled) 》1986

記号や文字で埋め尽くされた作品

Courtesy of Brooklyn Museum's /Gavin Ashworth

また、もうひとつ彼の作品の特徴としてあげられるのが、数々の文章、文字、記号がキャンバスにたくさん書き込まれていることだ。文字が繰り返されたり、訂正線がひかれたり、四角で囲まれたり、とにかく饒舌だ。専門家たちは彼をインターネット社会、ポストネット社会を予見したアーティストと評価する。コピー&ペーストの手法は、アートでも音楽の分野でもこの頃登場しており、言葉やメロディを量産、反復することによって新しい解釈を生み出してきた。考え方やコミュニケーション法の革新をアートに持ち込んだといっても過言ではないだろう。バスキアの死後、インターネットは急速に発展し、情報がシェアされ文化のグローバリゼーションが進んでいく。事実、21世紀を予見した作家とみる向きもある。バスキアの作品世界は、キャンバスの大半を占める単純なフォルムの図像と、その周囲にちりばめられた小さな絵や文字や記号によって、具象とはいえとてもコンセプチュアルな意味を帯びているように思う。

ジャン=ミッシェル・バスキア《Riding with death》1988

バスキアが存命中、最後の展覧会に出品されたという作品

Private collection, all rights reserved

この展覧会の最後の部屋に飾られているのは、パリでは初公開の晩年の作品。グレーの地に馬のような形の骨にまたがる黒と赤色をした人物の図。レオナルド・ダ・ヴィンチやレンブラント、デューラーからの参照が指摘されているが、これまでのバスキアの作品には見られない異色の作品だ。色も暗めの数色に限定し、文字なども一切描かれず、寡黙で静かな作品。描かれているのは、「死」である。ウォーホルの死後落胆し、さらにドラッグに溺れるようになったという彼もまた、オーバードーズで夭逝する。エイズで亡くなる業界人もたくさんいたこの時代、死に向かうこの人物像とバスキアを重ね合わせずにはいられない。観客たちは、4階まで上り詰め、作品の饒舌な一字一句を聞いてきたあとに、この作品の前で静かに佇んでバスキアの一生を反芻しているようだ。

展示室で、たくさんの作品を前になかなか足が進まない鑑賞者たち

シーレの時代、バスキアの時代、そして現代

3時間以上かけてエゴン・シーレ展とバスキア展を観た後、簡単には見出せなかった「なぜこの2人のアーティストがペアリングされたのか?」という疑問をカタログをめくりながら再考してみた。

2人の異なるアーティストをフューチャーする展覧会は珍しくない。過去にもアムステルダムではカラヴァッジオとレンブラント、ゴッホとムンク、マチスとピカソ、南仏ではピカソとピカビア、ロンドンではマンテーニャとベルニーニなどの展覧会が開催されてきた。利点としては、2人のアーティストを対比させることによりテーマをより深く理解することができるし、どちらのファンも取り込めるので商業的にも成功しやすいだろう(ただ作品を借りるコストは2倍になるが)。

エゴン・シーレ《Femme blonde couchée (Reclining Woman with Blonde Hair) 》1914

戦争が始まった年。力強い線とは裏腹に混沌とした雰囲気を感じさせる作品

Mitro Hood

これまでの2人展と異なるのは、一見して両者の関係性がわかりにくいことだ。2人の共通点を挙げてみても、28歳で夭折(厳密にはバスキアは28歳になるまで数ヶ月足りない)。表現主義の作家。明らかな共通点はこれくらいしかない。対して相違点はたくさんある。ウィーンとニューヨークと大陸すら同じでない。活動時期が半世紀も違う。当たり前だが、2人の間に交友関係、影響関係はない。作品の特徴も全然違う。ネットの記事でもこのミスマッチに言及し、答えは展覧会で見つけてほしい、といった内容のものが多かった。

筆者も鑑賞中、ずっとこの両者の展覧会を同時開催した理由を考えていたのだが、一番腑に落ちたのが、今回のゲストキュレーターであるDieter Buchhart氏がウィーン出身のバスキアの研究者であったことだ。彼を迎え、ルイ・ヴィトン財団美術館の同じ学芸員が2つの展覧会を手がけている。シーレとバスキアをよく知る研究者だからこそ、そのペアリングの妙を見事に説明づけ実現にこぎつけたのだと思う。

2人のアーティストの生い立ちを知り、Buchhart氏のインタビューを読むと、だんだんとその意味に気がつく。シーレはアカデミーを離脱、バスキアは正規のアート教育を受けていない。独学で独自路線を進んでいった点が共通する。また、共にクリムトとウォーホルという庇護者のもとで作品が注目された点も同じである。時代的には第一次大戦へ向かう20世紀初頭と、エイズが蔓延した80年代、つまり「死」を否が応でも意識せざるをえない環境にいたことも共通する。シーレも警察から目をつけられて何度も検閲を受けており、バスキアも黒人社会が受けている弾圧に対しての「怒り」を「激しく」作品に投影していることも挙げられるだろう。

ジャン=ミッシェル・バスキア《Sans titre (Untitled) Boxer》1982

父から教わったボクシングは当時、黒人vs白人の対戦が通例のエンターテイメントだった

Estate of Jean-Michel Basquiat. Licensed by Artestar New York

この2人の「怒り」や「死」を激しく描く表現主義の作品。これを2018年に展示する意味は何だろうか。テロへの恐怖と、移民やイスラム圏の人に対する差別や偏見、地球温暖化の抑制や国家公務員枠の削減に対する日常化された抗議デモ、経済の停滞、治安の悪化など、フランスには数々の問題が山積みで、閉塞感や怒り、不安が渦巻いている。作品を見ていて、不安や怒りの中身は違うものの、共感できることが多かったのは、不安定な時代を生きているからかもしれない。それぞれの人が苦悩を抱え、アイデンティティを探し求めているさまは、この2人のアーティストが紙の上に描いたものと同じなのだろう。

パリではシーレは26年も日の目を見ず、バスキアもまとまって展示されたことがなかった。この混沌とした時代に、もう一度彼らの作品を再評価することが、必要だったのかもしれない。また26年前パリでシーレ展を観た人、当時亡くなったばかりのバスキアのファンだった人たちがこの展覧会に訪れていたとすると、白髪混じりの初老の鑑賞者が多かったことも納得できる。経済成長只中の26年前と2018年の今とでは、作品の解釈も異なるのではないか。そうした21世紀的な再評価を目的として、エゴン・シーレとジャン=ミッシェル・バスキア展が開催された意義は大いにあり、パリジャンが大挙して押し寄せているところをみると、この冬必見の展覧会としての評価は正当だと言えるだろう。

「エゴン・シーレ(Egon Schiele)展」

「ジャン=ミッシェル・バスキア(Jean-Michel Basquiat)展」

会期:2018年10月3日(水)〜2019年1月14日(金)

会場:ルイ・ヴィトン財団美術館(Fondation Louis Vuitton)

(8, Avenue du Mahatma Gandhi, Bois de Boulogne, 75116, Paris)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)