フォーカス

アートプロジェクトにおける臨床的価値とはなにか

──「生きること」と「アート」が交差する現場から

青木彬(インディペンデント・キュレーター)

2019年02月15日号

近年、まちづくりやビジネス、医療・福祉などさまざまな分野でアートが用いられる。そうした状況はどのように解釈することができるだろう。今日のアートプロジェクトが置かれた状況を、豊かに生きるための実践に取り組んできた共同体の歴史のなかから考察してみたい。そして「アートプロジェクトにおける臨床的価値」というパースペクティブから、「生きること」と「アート」を不可分なものとして語る言葉を探る。

アートプロジェクトの両義性

本論は芸術家が関わりながら豊かな生活を志向した20世紀の共同体の実践をひとつの手がかりに、アートプロジェクトの今日的な価値を考えるものである。アートプロジェクトとは制作のプロセスを重視し、積極的に社会と関わる状況を生み出す作品やシステムを指すものだ。現在、日本では全国で大小さまざまなアートプロジェクトが行なわれている。それらはまちづくりや観光、教育などアートとは異なる政策の下にあることが多いだろう。2017年に改正された「文化芸術基本法」には、福祉、まちづくり、教育などの分野と連携し文化政策を推進することが明文化された。これを受けて全国の自治体の取り組みにも影響が出てくることは予想される。もっとも2000年代以降に増加傾向にあった全国のアートプロジェクトでも、こうした他分野との協働は試みられていた。しかし福祉やまちづくりは明確な指標を持っているため、アートはそれらの目的を達成するための道具化が進んでいるとも捉えられる。

このような状況のなかでアートプロジェクトはアートとしての美学的な評価と、協働する分野が示す社会的な評価を二重に含んでおり、両者はしばしば異なるベクトルで語られてしまう。例えばアートプロジェクトの運営者は作品としての自律性も求める一方で、助成団体や協働先に対してはプロジェクトがどのように社会課題と結びついているかという説明を問われる場面がある。またアートプロジェクトが制作のプロセスを重視するため、作品の全貌が見えず批評されにくいことや、プロジェクトのなかで自然と語られる「現場」という語が、ともすると実践主義的な雰囲気を強めてしまうことで、アートプロジェクトを語る言葉が閉ざされかねないといった危惧も感じる。まさに現場が抱えるこの両義性はアートプロジェクトを語ることを困難にする要因のひとつだろう。

しかしこの両義的なベクトルは果たして乖離したままなのだろうか。おそらく多くのアートプロジェクトが重視するアートの自律性や価値とは、高級芸術を教育的に鑑賞することではなく、今を生きる人々とのコミュニケーションのなかに見出されるものだ。本論ではこのような人々の関わりに着目し、アートプロジェクトの臨床的価値の可能性を探ってみたい。

他分野との協働に向けて

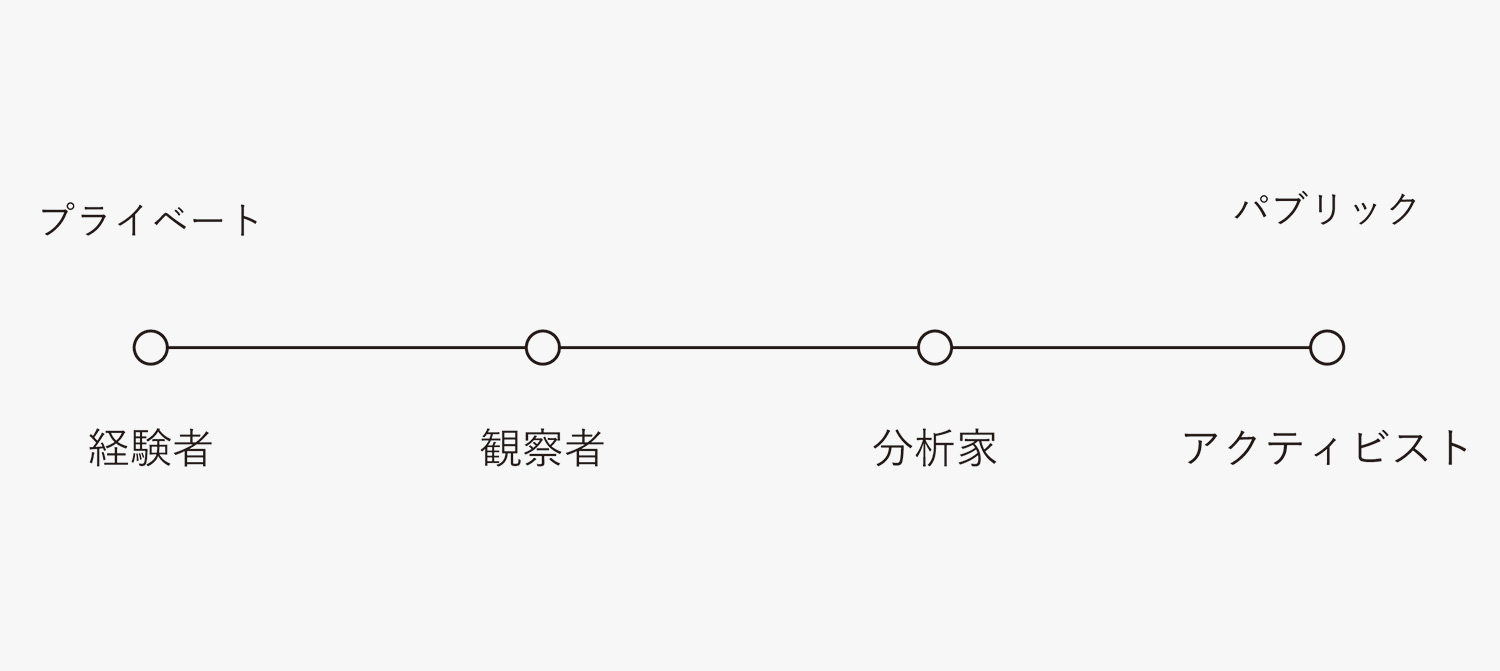

日本では1950年代の野外美術展から続く動向を前史としながら、1990年代が日本型アートプロジェクトの始まりとして位置付けられている。それは絵画や彫刻といった伝統的なものから、ソーシャリー・エンゲイジド・アートをはじめアートが多様化する動向とも重なってくる★1。例えばアーティストのスザンヌ・レイシーは1990年代にニュージャンルパブリックアートというカテゴリーを提唱し、鑑賞者や地域コミュニティと作品を通じて積極的に関与することを考察した。著書のなかでレイシーはプライベートからパブリックというグラデーションを、経験者/報告者/分析家/アクティビストという4つのステップに分けてアーティストの振る舞いを捉えている。このうちアクティビストとしてのアーティストにとって鑑賞者らが作品へ参加することは美的に重要な要素であるとした[図1]★2。

図1 筆者作成(『MAPPING THE TERRAIN』174pより)

しかしながら社会課題と結びつき公共性が強まるほど、アートプロジェクトはアートから遠ざかると思う人もいるかもしれない。地域振興への期待から全国へ広がるアートプロジェクトや芸術祭はすでに批判を浴びているのも確かだ★3。また文化政策だけでなく、近年ではビジネスマンもアートへの高い関心を示している。分析や理論に基づいた思考だけでなく、アートを通じて感性を刺激することでビジネスにおけるイノベーションが期待されている★4。まちづくりからビジネスまで、アートが専門家や限られた愛好者だけでなくその射程を広げたことは肯定的に考えてみたい。もちろんそこには功罪はある。他分野との協働を目指しアートプロジェクトが立ち上がる時、互いが相手の領域について理解を深め十分な対話が求められることになるのは言うまでもない★5。

現場から地域へ

アートプロジェクトが作品至上主義からアートを解放していく運動のひとつであるとすると、作品を成立させる場も美術館から地域や社会へと開かれることになる。同時にまちの中でプロジェクトが生き残るためにはアートが立ち上がる根拠地を必要とする。 ここで「プレイス・ブランディング」という概念を取り上げてみたい。これは人文主義地理学のなかで発展したプレイス理論とブランディング理論を交差させた考えで、個人や集団にとって特定の意味に分節された空間が、多様な人々のなかで共有化されることであると定義されている★6。まちづくりにおいてアートプロジェクトがコミュニティ形成を担うことが多いのに対して、プレイス・ブランディングは都市経営的な視座を含んでいる。両者は「場づくり」という点で人々が交流する空間の重要性を指摘することは注目したい。

筆者は2016年に東京都の墨田区にアーティストの奥村直樹と共に住居兼アトリエspiid(スピード)を立ち上げた。約20年前より地域特化型のアートプロジェクトが行われ文化的な土壌が作られていたこのエリアでは、拠点があることで瞬く間に近隣のアートスペースやクリエイティブクラスタとの連携が起こった。このような地域とのコミュニケーションは、現在ではこのエリアに点在する文化資源のさらなる活用を目指す『ファンタジア!ファンタジア!─生き方がかたちになったまちー』の活動へと繋がっている。地域の文脈を読み解く拠点となる「場づくり」は、周囲を巻き込み新たなプロジェクトを興す萌芽となる可能性を宿していく。

オルタナティヴ・スペースがアーティストにとっての溜まり場として機能するように、アートプロジェクトの拠点ではプロジェクト運営者、アーティスト、地域コミュニティや参加者が集うことでコレクティヴィティが醸成される。これがまさにアートプロジェクトの現場でもある。このように専門家に限らず多くの人々が共有できる「日常生活の延長に開かれる現場」は、アートワールドの周縁に位置しながら、アートを越境する言葉を紡ぐ挑戦の渦中にあるのだろう。

spiid外観[壁画:spiid×LEGAL SHUTTER TOKYO ©︎DILK]

「生きること」と「アート」を志向した実践

このような「場づくり」というアプローチをまちづくりとは異なるパースペクティブで考えるために、20世紀前半に芸術と生活の共存を唱えたいくつかの活動を参照してみたい。

まずはインドでオルタナティヴな学びの場を開いた詩人ラビンドラナート・タゴールの存在である。自国の発展には芸術の存在が必要不可欠であると考えたタゴールは、1901年にシャンティニケタンで5名の生徒と寄宿制の学校を開校した。そしてイギリスの植民地統治に対し一方的に批判をするのではなく、西洋と東洋の文化を相互に理解する教育の大切さを説いたのだった★7。日本からは建築家・画家・教育者として知られる西村伊作の活動を取り上げたい。西村は娘の進学がきっかけとなり芸術の教育を重視した文化学院を1921年に立ち上げる。さらに住宅改善にも取り組んでおり、アメリカ西海岸で流行したバンガローの形式を模した自邸には与謝野晶子や巌谷小波など多くの文化人が訪れるサロンになっていた★8。西村はアーツ・アンド・クラフツ運動を牽引したウィリアム・モリスの思想に共感し、住宅や学校という場から生活自体を芸術にしていくことを試みていたのだ。モリスの思想の繋がりでは、美術評論家のジョン・ラスキンも携わったイギリスの移民労働者の貧困改善や大学の学外教育の動向から始まった地域福祉活動セツルメントも重要だろう★9。

武者小路実篤の「新しき村」や宮沢賢治の「羅須地人協会」など、20世紀はさまざまな共同体が志向される時代であった。特に社会主義が背景にあるこうした活動は解散や失敗に終わってしまうものが大半で、歴史的に反省と見なされることも多い。しかし新自由主義と呼ばれる現代において、新しい経済圏やコミュニティの形成は避けて通れない課題でもある。20世紀初頭のこうした活動は教育や地域福祉と結びつき、生きることとアートを分かち難いものとする「生活を豊かにするための視点」が見出せる。

アートプロジェクトにおける臨床的価値

福祉やまちづくり、教育など明確な目標を持った他分野とアートの協働は今後ますます活発になるだろう。そのような状況で「日常生活の延長に開かれる現場」に根を下ろしつつ教育や福祉が目指す「生活を豊かにするための視点」を咀嚼することで、今日のアートプロジェクトの両義性を乗り越える言葉を紡ぐヒントが見つかるのではないだろうか。例えば卓越した技術による伝統的な絵画や彫刻もアートプロジェクトも、自分の想像を超える他者と出会う体験として捉えると、アートとは当たり前だと思った規範や自身の考えを絶えず変容させるリベラルな態度のひとつであると言える。それはどのような時代にも必要な生きる術としてのアートのあり方ではないだろうか。タゴールや西村などの20世紀初頭の実践に見られたような視点は、現代ではまちづくりや福祉、教育というアートとは異なる制度のなかに埋没してしまっていたのかもしれない。しかし、こうした分野との協働が求められる昨今、もう一度「生きること」と「アート」の繋がりを再考することができるだろうか。その時にこそ、乖離していた二つのベクトルを「アートプロジェクトの臨床的価値」によって同時に語ることができる。

筆者はこれまでもいくつかのアートプロジェクトに携わりながら、その両義性に対する応答の困難さを感じていた。それは自身を含めて参加者がアートによって救われる経験と、そうした主観だけでは語れないアートの歴史のダイナミズムとの隔たりに由来するものだったのかもしれない。そのような経験から試みたことが「アートプロジェクトの臨床的価値」である。この試論は今度もさまざまな方法で実践と思考を重ねる必要がある。そのひとつが、現在準備をすすめている「逡巡のための風景」展(京都芸術センター、2019)だ。アートセンターや展覧会という制度のなかで考察することを目指す。アートプロジェクトの臨床的価値を、まちづくりや福祉など他分野との協働のなかだけでなく、アートというひとつの社会に向けて自問自答する。そのとき、どんな風景が見えてくるだろうか。「生きること」と「アート」がもっと多くの場で語られることを期待したい。

★1──熊倉純子監修『アートプロジェクト──芸術と共創する社会』(水曜社、2014)

★2──Suzanne Lacy ed., Mapping The Terrain: New Genre Public Art,Bay Press, 1994.

★3──藤田直哉編著『地域アート──美学/制度/日本』(堀之内出版、2016)

★4──山口周『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?──経営における「アート」と「サイエンス」』(光文社新書、2017)

★5──文化行政やまちづくりの歴史の変転からアートと都市の関係の考察は拙著「これからの都市とアートを語るために」を参照。本論は「建築討論」のウェブサイト「連載:都市論の潮流はどこへ “ローコスト・アーバニズム”」(建築討論、2019)内にて近日公開予定。

★6──電通 abic project編『プレイス・ブランディング』(有斐閣、2018)

★7──藤田治彦編『芸術と福祉──アーティストとしての人間』(大阪大学出版会、2009)

★8──田中修司『西村伊作の楽しき住家──大正デモクラシーの住い』(はる書房、2001)

★9──藤田、前掲書

ファンタジア!ファンタジア!─生き方がかたちになったまち─

開催時期:2018〜

開催場所:東京都・墨田区

主催:東京都、アーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団)、一般社団法人うれしい予感

KAC Curatorial Research Program vol.01「逡巡のための風景」

会期:2019年2月19日〜3月31日

会場:京都芸術センター(京都府京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2)

主催:京都芸術センター

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)