フォーカス

小杉武久とマランダという名の亀、その終わりのない旅と夢

椹木野衣(美術批評家)

2019年05月15日号

芦屋市立美術博物館での大規模な回顧展の記憶もまだ新しい昨年10月、小杉武久は80年の人生に幕を閉じた。即興音楽、サウンド・インスタレーションのパイオニアであり、1960年代終わりから晩年まで、ジャンルを超え、実験的で何ものにも捉われない自由な表現を追求し続けた。その小杉が遺した亀が粟津潔邸でいまも生きているという。冬眠からの目覚めの知らせを受け、美術批評家・椹木野衣氏は粟津邸をたずねた。(artscape編集部)

私が小杉武久★1の名を知ったのは、美術批評家であるにもかかわらず、1960年代の日本の美術界を極限まで暴走させた反芸術の立役者たち、ネオダダイズム・オーガナイザーズやハイレッド・センターを知るよりもずっと早かった。なぜかというと、私が音楽をやっていたからだ。中学生の頃から音楽に溺れ始めたが、高校生の頃には器楽による完全な即興演奏を志向するようになっていて、その流れで入手した初めての小杉武久のレコードが、鈴木昭男とのデュオ『New Sense of Hearing』(ALM-Uranoia、コジマ録音、1980)だった。いまでは幻の一枚になっているようだが、当時は都内の専門レコード店なら普通に買えた。売り払った覚えはないので、たぶん実家を探せば出てくるのではないかと思う。

『New Sense of Hearing』ジャケット

そんな貴重なレコードを売り払ったかどうか、などという話が出てくるのは、私がその後、すっかり即興音楽への関心を失い、新しいロックの動向を追いかけるようになり、その延長線上で美術への関心を深めるようになったからだ。このあたりについては、その頃『ミュージック・マガジン』誌で音楽時評(後に単行本化『ロックの「新しい波」──パンクからネオ・ダダまで』三井徹訳、晶文社、1984)が翻訳連載されていたグリール・マーカスが、ロンドンを中心とするニュー・ウェイヴと呼ばれるロックを、20世紀初頭の前衛芸術運動、とりわけダダの動きと比較して論じていたことだけを挙げておこう。実際、そのなかにはバウハウスやらキャバレー・ヴォルテールと名乗るバンドもいたのだ。

いずれにしても、そんなこんなで私は次第に小杉武久から離れていった。そして入れ替わりに、先のネオダダなどについて知るようになった。むろん小杉も同じ時代に「グループ・音楽」★2で活動していたし、ネオダダではないにしても反芸術の一角を担い、周辺との交流も盛んで、彼らの活動の唯一の拠点といってよい読売アンデパンダン展にも出品していたのだから、美術への関心を深めたからといって小杉から「離れる」というのはおかしい。けれども、小杉は(どんなに破壊的といっても)他の美術家たちのようにものを作るということをせず、音と行為という実体のない現象の探求に誰よりも徹底して向き合うようになったので、「美術」を中心に考えると、どうしても距離ができてしまう。ごく一般的な意味で「作品」といえるようなものを小杉はついに残さなかったし、肝心の録音や記録でさえ数えるくらいしかない。だから「展覧会」を開くのは至難の技で、2017年に小杉の存命中に芦屋市立美術博物館で開かれた回顧展「小杉武久 音楽のピクニック」★3は、よくぞ実現したと驚いたものだ。だが、小杉が逝去してしまったいま、私たちは小杉が生身で演奏するという、その具体的な様相を知る唯一といってよい機会すら失ってしまった。

小杉武久《Mano-dharma, electronic》1967-2017

「小杉武久 音楽のピクニック」展 芦屋市立美術博物館

[撮影:高嶋清俊 写真提供:HEAR sound art library]

だが、美術とか音楽とかいうよりも、もっと解釈の巾を大きくとって、端的に表現ということで考えたらどうだろう。それならば、美術や音楽などという既成のカテゴリーはもちろん、その先に成り立つようになった現代美術や現代音楽、さらにはなんでもありを装いつつ、実のところしっかりと「制度」に収まっているアートをも旧態依然とさせてしまうくらい、小杉は表現とはなにかということ、表現するということそのものに、どこまでも深く、突き当る底が見当たらないといっていいほど、ただひとりで降りていった表現者であったような気がする。それはもう、私たちがいまアートをめぐって使っている語彙では、到底到達できないような次元にある。だから、小杉ほどアートと無縁な存在はないというのは逆説的な真実だし、そういうことでいえば、私がかつて、美術に近づくほど小杉から遠ざかっていったというのも、あながち偶然ではなかったのだろう。しかしもっと重要なのは、21世紀になったいまもなお、これからやってくるであろう表現の「時代の未明」を、あらかじめ照らし出すような可能性を宿している、ということのほうだ。

いま「時代の未明」という言葉を使ったのは、小杉について継続的に語ったほとんど唯一といっていい批評家、間章(あいだ・あきら)★4の(これもまた唯一といってよい)著作、『時代の未明から来たるべきものへ』(イザラ書房、1982。のちに月曜社より復刻、2013)に残された小杉をめぐる断片的な言葉が、その本を最初に手に取った時から、ずっと気になっていたからだ。以下では、すでに故人となって久しいその間が、小杉をどのように捉えていたかについて、無理を承知で概略を示しておきたい。無理というのは、そもそも間は概略などという考え方に対してこそずっと闘っていた批評家だったからで、なおかつ、その戦闘性が時に極端すぎる党派性(具体的には文体)に偏る傾向があったことによる。いうまでもなく、党派性ほど概略から遠いものはない。というより、そういう要約的な姿勢は、もうひとつ別の歪んだ党派性を作ることでしかないのだ。しかし、小杉をめぐる批評にいま言葉を継いでいこうとするなら、私たちはここから出発するしかほかに道はない。

どうやら間は、小杉とはかなり親しい仲であったようで、先の本のなかでも間自身の手で「友人」と書かれていて、電話でのやり取りまで記されている。間によると小杉はある時、これから訪れる世界について、予言的な言葉を残したのだという。それは「20世紀の末期は北半球の音楽と南半球の音楽の対立によって面白くなるだろう。それはそしてインド音楽とアルゼンチン・タンゴとの闘いになるだろう」(同書、1982、16頁)というとても奇妙なものなのだが、間はこれを次のように解釈したうえで、小杉を後者の急先鋒として位置付ける。

小杉の呼ぶ「インド音楽とアルゼンチン・タンゴとの闘い」とは、ジャズに即していえば(もともと間はジャズ批評家である)スゥイング・ミュージックとしてのジャズと、アンチ・スゥイング・ミュージックとしてのフリー・ジャズの対立であり、さらにいえば「それは汎リズム的ヴァイブレーションと(、)逆立したシニカルでどぎついビートとがどこでどう切り結んでどれだけの性格破産を、修羅場を生み出してゆくか」(同、読点引用者)の対立ということになる。

ここで間が呼ぶスゥイング・ミュージックとは、端的に言えばファシズムに呑まれていくなしくずし(=際限のない分割払い、終わりなき日常?)の全体のことであり、アンチ・スウィング・ミュージックとは、反ファシズムとしての個の解放(生の一括決済、破産?)のことを指している。こんなふうに図式化してしまえばそれまでのことだが、肝心なのは、この反ファシズムとしての解放のためのアンチ・スゥイングを、演奏家である以前に個でしかない人間が、どのように具体的に実践していくかということなのだ。ここで間の考えるファシズム=スゥイング(集団的揺動)というのはかなり広い概念で、政治的な次元を超え、端的に音楽や美術、アートというふうに「束ねられる(ファシズムの語源としてのファッショ)」事態そのものを指している。ではそれがなぜインド音楽とアルゼンチン・タンゴとの対立になるのか。間は両者について、「インド音楽がスラヴ系の音楽とペルシャ系の音楽の死の影の上にこそ極度にソフィスティケイトされていること、アルゼンチン・タンゴが殺されたインディオとヨーロッパの近世音楽と黒人の4ビートを犠牲とした上で成り立っていること」(同、17頁)と対照させている。つまり、音楽ということを抜きにしていえば、北半球的な帝国主義による殺戮の隠蔽が産み落とした歴史的ソフィスティケイションと、南半球的な殺戮の顕在化による脱・歴史的で「滅茶苦茶な混成」(同)との対比ということになる。間が「ジャズ」といい、小杉が「音楽」と呼ぶのは前者の側にあり、むろん「アート」もそこから免れることはできない。だとしたら、いかにして歴史のファシズムと、その制度化のなかで見えにくくなっている表現の現場から、「滅茶苦茶な混成」を引き出し、それを踏み台にして個を解放するか、が問われていることになる。間にとって小杉とは、そのようなことを択しうる本当に稀な存在であったのだ(だから間は小杉と対比してつねに「音楽」の側に居続ける武満徹を徹底して批判した)。

キャッチ・ウェーヴ──予測不可能な余波

そう考えるならば、小杉の代名詞ともなった演奏の動態「キャッチ・ウェーヴ」こそ、間の考えるアンチ・スゥイングを具体的に示すものであったに違いない。「キャッチ・ウェーヴ」とは、端的に言えば、小杉が鳴らすヴァイオリンの摩擦音を、行くあてもなく無限の彼方まで引き延ばしていく、その行為と過程の輪郭のない総体と要約できるだろう。そこには展開や発展といった「ソフィスティケイション」がない。言い換えれば、弁証法的な歴史に与する予断がいっさいないのだ。だが、無限に引き延ばすといっても決して単調なわけではなく、事態はむしろまったくの逆だ。

小杉の弾く弦の摩擦音は、無限に引き延ばされることによって、いつしか演奏などという次元を越えて、まるでひとつの「旅」のようになっていく。演奏は終了するのではなく、時間の制約や場所の都合で中断されるだけなのだ。だから演奏が中断されているあいだも、実は波動(ウェーヴ)は潜在的にはずっと響いている。もしそうなら、私たちはここで考えを根本から改めなければならない。小杉が人前に出るのは、最初から始まりと終わりがある「演奏」を披露するためではなく、そのような音(波動)がずっと止むことなく鳴り響いていたことに改めて気付き、そのことを小杉の弾く音に耳を傾けるために集まった者に認識してもらうためにある。「キャッチ・ウェーヴ」が命令形と受け取れるのは、そのためだ。それはコンサートというよりも、限りなく旅によく似ている。小杉の演奏がそうであるように、人は特別な日に旅に出るのではない。旅に出ることで、生そのものが最初から旅であったことを知るのだ。そして旅=生ほど「滅茶苦茶な混成」であるものはない。それは、決して定められたようには「スゥイング」などしない。むしろスゥイング(鼓動)などという操作可能な凝集の権力から逃れ、つねに群衆としての予測不可能なウェイヴ(余波)へと戻っていこうとする力を持つ。

小杉武久「音の世界 新しい夏」

《Catch-Wave '96》を演奏する小杉武久(1996年6月14日、芦屋市立美術博物館)

[撮影:高嶋清俊 写真提供:HEAR sound art library]

ようやくここまで来て、私は本稿のきっかけとなる「旅」という概念までたどり着くことができた。実はこの文章は、今年の2月に開催された「第11回恵比寿映像祭」でのスペシャル上映「Hardcore Ambience企画「Another World」: 大野松雄《タージ・マハル旅行団「旅」について》+スペシャルライヴ」に端を発する文章なのだ。もっとも、そのレビューについては、私をこの企画に誘ってくれた梅津元(埼玉県立近代美術館学芸員)が『ウェブ版美術手帖』に寄稿するということなので、詳しくはそちらをあたってほしい★5。私がここでふれようとしているのは、なぜ小杉の「タージ・マハル旅行団」★6が「旅」だったかについて、あらためて考えることにある。言い換えれば、小杉の「キャッチ・ウェーヴ」とは、「タージ・マハル旅行団」さえもがもっていた「北インド的なスゥイング」から抜け出して、より厳密に「ウェーヴ(波動)」としての「旅」そのものを取り出し、それを地図のない軌道に沿って永遠に弾き続ける=生き続けること(間の呼ぶアンチ・スゥイング)にその核心があった、というふうにいま思うということだ。

ならばこそ、小杉にとっての楽器はヴァイオリンである必要があった。ピアノでは絶対にだめだ。鍵盤による音の平均律的な統制は、音楽における器楽の機械性を際立たせる。よく見ればわかるが、ピアノは楽器というよりは機械であり、楽音を単位に音を配列する根拠となる基軸(カノン)にほかならない。オーケストラに命令を下す指揮者でさえ、調律されたピアノに従わないわけにはいかない。だが、ヴァイオリンのように無際限に音を分割できる無限性をはらんだ反機械としてのヴァイオリンは、それを可能にする。というよりも、もともとそういう楽器であり、音楽の範疇だけでいってみても、ヴァイオリンを非ピアノ的に異化(ブレヒト)する力を宿す。実際、ヴァイオリンは流浪の民「ジプシー(エジプシャン)」の楽器でもあり、あてのない旅への伴侶でもあり、その脱・西洋音楽的な支配をはみ出す、ときに素っ頓狂なほどの熱情性(歴史のねじれ)ゆえ、悪魔が宿る(パガニーニ)とも考えられた。

眠りと覚醒のなかで、引き伸ばされた音を継ぐ

このように書いてきたとき、最大の問題はやはり小杉が亡くなってしまったことのように思われるかもしれない。果たして、旅は終わってしまったのだろうか。ここまで引き延ばされてきた音はついに永遠に中断してしまったのだろうか、と。だが、そんなことはない。なぜなら、波動を導くのは個ではあっても個体ではないからだ。先にふれたとおり、小杉の旅とは、旅を新たに始めたとき、中断していたと思われていた時間が、実はずっと旅の渦中であったことに気付かされることにある。あるいは、旅を終えたと思ったとき、改めてその旅が始まり直すような性質を帯びている。その滅茶苦茶に混成的な性質に倣って言えば、小杉は死んでも亀は旅を続けている。

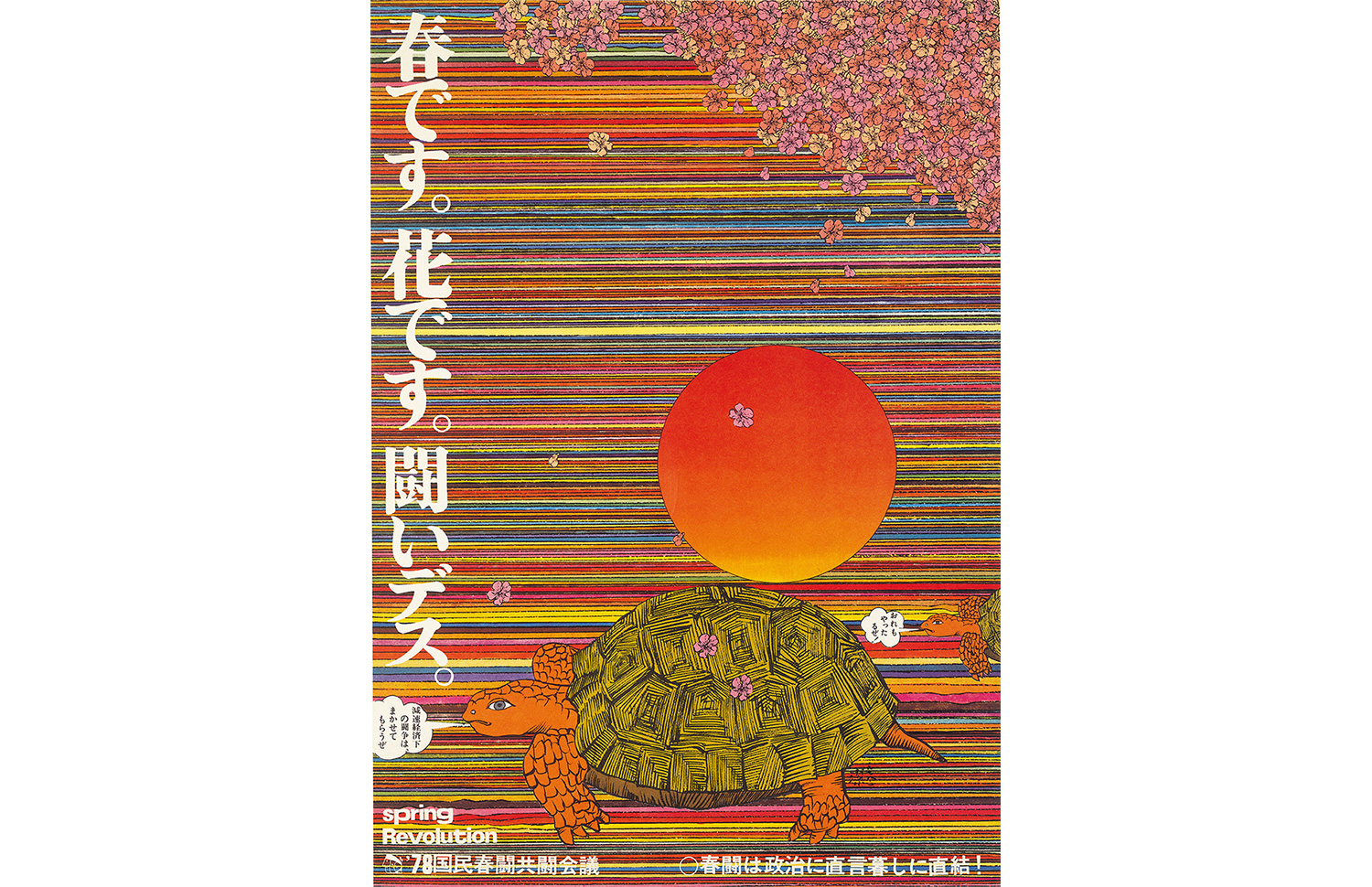

ここで突然「カメ」というのは唐突すぎる。だが、小杉をめぐって、私たちはこの亀を幾度か目撃しているはずだ。たとえば粟津潔がデザインした春闘のポスターによって、あるいは山崎博が撮影した海辺の写真の一枚によって。その粟津も山崎も、そして小杉もすでに亡くなった。だが、この亀はまだ生きている。

オフセット/紙、B2

金沢21世紀美術館蔵

[図版提供:金沢21世紀美術館]

マランダ

[撮影:山崎博 提供:粟津ケン]

実は、この亀はタージ・マハル旅行団がトルコとの国境近いイランの街を通過しているときに見つけ、日本に持ち帰った陸亀(名前もその街の名(マランド)にちなんで「マランダ」というらしい──実際には「カメ」とだけ呼ばれているらしいが)なのだ。実際、先の上映会でもこのカメの姿は一瞬だが記録されている。種類は「ギリシャリクガメ」というものらしく、1971年に旅行団の手で拾われたときの年齢がそもそもわからないが、当時に比べ極端に大きくなったわけではなく、拾われた時点ですでに何歳かにはなっていたはずだ。それがこの春も元気に冬眠から目覚めて活動しているので、少なくとも50歳は超えていることと思われる。

私は先の梅津やこの原稿の依頼主であるartscape編集部の福田幹に声をかけ、去る4月1日(エイプリル・フールであり新元号の発表の日でもあるこの日を選んで)この亀に会いに出かけた。それは旅と呼べるような代物ではなく、おそらくは遠足と呼んだほうが近く、さらに小杉流にいえば「音楽のピクニック」であったかもしれない。私たちが訪ねたとき、あいにくの雨空で肌寒い日ではあったものの、亀はちょうど冬眠から覚めてゆっくりと活動を始めたところで、少しばかり旺盛になってきた食欲を、レタスを齧ることで私たちに示していた(実は活動期になるとけっこう活発に移動するらしい)。それはいったい彼にとって何度目の春なのだろう。この亀はタージ・マハル旅行団とともに日本への帰路を旅したあと、以前から日本の民話に頻出する海亀をグラフィック・デザインに取り入れていた粟津潔のもとにメンバーから手渡されたものだ。小杉は生前、ついにこの亀に再会することはなかったけれども、粟津に会うたび、「亀は元気か」と聞いて気にしていたという。それにしてもなぜ、小杉は亀がそんなに気になったのだろう。たんなる挨拶だったのか。いや、小杉は単なる挨拶だけで亀の話をするような人物ではないはずだ。亀をめぐる小杉のエッセイの一節が、そのことを教えてくれた。

粟津邸のマランダ

それは、タージ・マハルへの旅からの帰国後、少ししてから書かれたエッセイ「アナロジー、模擬、返還」(1973年10月筆、小杉武久『音楽のピクニック』、書肆風の薔薇、1991)からの一節で、小杉はそこで──おそらくはイランから持ち帰った亀の存在を念頭に入れたうえで──次のように語る。

再びラ・モンテ・ヤングの「永久音楽」に立ちかえる。彼はこの作品に『ドリーム・ミュージック』あるいは『亀の旅とその夢』というタイトルを与えている。これは、永遠にひかれた一本の音の直線をゆっくりとたどるということのアナロジーであろう。そしてたどりのプロセスで起こる現象は<夢>である、ということか。亀のようにゆっくりと時間をかけてそれをたどるということ。事実、一本の長い音が時折演奏される彼の部屋には、亀が大切に飼われていた。だから、この音楽は亀の類推から生まれた一つの装置かも知れない」(同、第II章「キャッチ・ウェーヴ」より、103頁)

ここから類推するに、小杉は偶然立ち寄った辺境の街で出会ったこの陸亀の「永遠に引かれた一本の直線をゆっくりとたどる」歩みに、ラ・モンテ・ヤングの「ドリーム・ミュージック」あるいは「亀の旅とその夢」を通じて、終わりのない旅であり、夢であり、音でもありうるような、持続としかいいようのないなにか──小杉の言葉を借りれば「ひとつの時間軸だけじゃなくて、何かその次元に色々なよじれがあって、瞬間的にそこの要素が「ヒユッ」と出て来るというふうなこと(同、第III章「真空の柱」高橋悠治によるインタヴューより、217頁)──を汲み取ったのではないか。もしそうなら、この亀の旅であり夢であり音でもある持続は、小杉が亡くなったいまもなお、タージ・マハル旅行団が引いた一本の線のうえを、終わりなくなぞり続けていることになる。ここでは、音と亀とその夢と旅は、人とのあいだに滅茶苦茶な混成を繰り返し、タージ・マハル旅行団が解散し、個としての旅=もはや旅行団ではなく音をめぐる「キャッチ・ウェーヴ」へと姿を変えたあともなお、そしてその小杉が個としてのピクニックを終え、この世を去ったあともなお、マランダという名の亀へと引き継がれ、誰も気がつかない場所で冬眠と覚醒を繰り返していたのだ。この亀こそが、タージ・マハル旅行団が残した唯一の生ける置き土産であり、あえていえば「キャッチ・ウェーヴ」のメッセージそのものなのだと言ってもいい。

タージ・マハル旅行団「ピクニック音楽会」1970 左から小杉武久、土屋幸雄

[撮影:武重隆夫 写真提供:HEAR sound art library]

付記・私が小杉に初めて会ったのは、2001年、KPOキリンプラザ大阪を会場に、これも故人となったインディペンデント・キュレーター、東谷隆司との共同キュレーションで開催した「オプ・トランス!」展の関連企画で行なわれた、出品作家の一人、和泉希洋志とのデュオによるパフォーマンスの時に遡る。小杉はボアダムスとの協働などで知られる和泉に大きな信頼を寄せていた。

※本稿を執筆するにあたり、粟津ケン氏に多大なご協力をいただいた。記して深く感謝いたします。

★1──1938年東京生まれ。作曲家、演奏家。東京藝術大学楽理科卒。1960年、「グループ・音楽」を結成。1960年代は、ネオ・ダダやハイレッド・センターのメンバーと関わり、またジョン・ケージ、デヴィッド・チュードア、フルクサスのメンバーらとも交流。1969年、「タージ・マハル旅行団」を結成。1970年、日本万国博覧会では「お祭り広場」のための音楽制作を行なう。

1977年、米国に移住し、マース・カニングハム舞踊団の専属作曲家、演奏家となり、2011年12月まで同団の音楽監督を務める。個人としての演奏活動、映画の分野との協働、ギャラリーや美術館でエレクトロニクスや即興的な要素を持ったサウンド・インスタレーションの展示も活発に行なった。2018年10月没。

★2──Artwordsを参照。https://artscape.jp/artword/index.php/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%BB%E9%9F%B3%E6%A5%BD

★3──2017年12月9日〜2018年2月12日、芦屋市立美術博物館にて開催。https://ashiya-museum.jp/exhibition/exhibition_backnumber/11161.html

★4──1946生まれ、1978年没。音楽批評家。1969年よりフリー・ジャズ、インプロヴィゼーション、プログレッシヴ・ロックの批評を展開し、阿部薫、高柳昌行などのコンサートやレコードのプロデュースも行なう。1970年代なかばに、スティーブ・レイシー、ミルフォード・グレイブス、デレク・ベイリーを日本に招聘した。夭折し、活動期間は短かったが、音楽の分野だけでなく批評の世界に多大なる影響を残した。

★5──実際には『小松浩子 Silent Sound』(MEM、2021)に収録された。掲載テキストは右記URLの「展覧会関連テキスト」のリンクから閲覧可。https://mem-inc.jp/2021/07/07/hirokokomatsu_silentsound/(2023年5月1日編集部追記)

★6──1969年に、小杉武久、長谷川時夫、小池龍、永井清治、木村道弘、土屋幸雄、林勤嗣によって結成された、ジャンルを超えた集団即興演奏の楽団。1971年にポントゥス・フルテンの企画によるパリ・コミューン100周年を記念した「Utopia & Visions 1871-1981」展(ストックホルム現代美術館)に招聘され、3ヶ月の滞在ののち、ヨーロッパ、中近東を経て、インドへ至る。その11ヶ月に渡る演奏旅行の様子は、鉄腕アトムの音響デザインなどを手がけた大野松雄編集による映画「タージ・マハル旅行団=『旅』について」で見ることができる。

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)