フォーカス

【台北】「部外者」はいない──カタストロフから顕われる「想像の共同体」

栖来ひかり(文筆家/道草者)

2020年03月01日号

もっとも近い隣国台湾は、地震も台風も多い。日本で開催された災害とアートをテーマにした展覧会にインスパイアされた現代美術展が台北市で開催されたという。同市在住の栖来ひかり氏にレポートしていただく。(artscape編集部)

2011年3月のこと

Sampan Fishing boat. (Registration Number MG3-44187, from Kesennuma shi, Miyagi-ken, Japan)

L746 x W185 x H61cm

[Image courtesy of the Taitung Art Museum]

9年前の3月11日の午後、台北の当時の職場で台湾人の同僚がわたしを呼んだ。

「ひかり、見て。大変だよ。日本で大きな地震が」

同僚のパソコン画面に駆け寄ると、そこには信じがたい光景が映しだされていた。言葉を無くしているわたしの肩を、フィリピン人の同僚が抱きしめてくれた。わたしの故郷は西日本で、東北方面に肉親や知人が多いわけではなかった。それでも、わたしのひざはガクガクと震えた。これまで生きてきたなかで、あの時ほど自分が帰属する日本という「Nation=国家国民」を強く認識したことはない。

普段はあまり意識することのない、自分の属する国家共同体。じつはそれが最も具体的にわたしたちの前に立ち現れるのは、災難や災禍が訪れたときだというのは、この原稿を書いているあいだも、現在進行中である新型コロナウイルス(COVID-19)の各国における状況を見れば明らかだ。そして台湾では、とりわけ「Nation」を強烈に刺激する対策がつぎつぎと打ち出されている(参考:新型コロナウイルスへの日台における対応の差https://taipeimonogatari.blogspot.com/2020/02/blog-post.html)。

しかし、そこで同じ災難に立ちむかう「Nation」は、時として他の共同体のなかに自分の姿を見出すことがある。

台湾と日本──災害時の援助の交流

日本では近年「ブーム」ともいえるほど注目を集めている台湾だが、そうした流れができたのは、2011年の東日本大震災が大きなきっかけと言えるだろう。戦前には50年ものあいだ日本の植民地であった台湾は、1972年の日台断交のあと日本の一般社会では長らく忘れられた存在だったが、2011年に台湾から届いた総額253億円にも上る莫大な義援金を通して、暖かく力強い連帯を示してくれる隣人を日本は再発見したのである。

どうして台湾はこれほどの支援を日本へ届けたのか? それに対し多くの台湾人が、1999年に台湾で起こった921大地震で真っ先に駆け付けてくれた日本に恩返しをしたかったと答えている。日本という国家にとっては常に近くの共同体として存在してきた台湾だが、日本国民の意識においては遠く見失われてきたと言っていい。それが同じくフィリピン海プレートの影響を受ける地震帯に位置し、台風も多いという共通点から、幾度もの災禍をとおして互いを運命共同体として見出した。

その象徴といえるのが、今回の展示『災難的靈視 Co/Inspiration in Catastrophes』でMOCA台北當代藝術館(以下、MOCA)入り口に設置された、半ば朽ちた漁船であろう。この一艘は、2011年3月11日に宮城県気仙沼市で津波に巻き込まれ、その3年後に台湾の東海岸に流れ着き、宮城県から台湾までが、遥かなる海流で繋がれていることを目に見える形で示した。

Sampan Fishing boat. (Registration Number MG3-44187, from Kesennuma shi, Miyagi-ken, Japan)

L746 x W185 x H61cm

[Image courtesy of the Taitung Art Museum]

それが現代アートの美術館の入り口に置かれることによって、この一艘がここから、国境やグローバル資本主義・覇権主義といった政治力学によってコントロールすることのできない、人々の想像と同じく自由で無限のちからを孕む流動性をもった「海」=アートのなかへと漕ぎ出していくことを提示するのである。

カタストロフ × 想像の共同体 × グローバリゼーション

美術館という溟渤のなかへ漂って最初に出会う作品が、ドクメンタ11およびドクメンタ13への出展経験もあるフランス人のアーティスト、ピエール・ユイグによるスチール作品である。

《印地安死寂之丘 Cerro Indio Muerto(インディオの死の丘)》と題されたこの作品は、世界で最も乾燥していると言われるチリのアカタマ砂漠で撮影されたもので、遠くに見えるピラミッド型の丘を墓標のようにして、一体の人骨がうつぶせに横たわっており、神聖な静けさを感じさせる。ここから想起するのは、近代が生みだした病といわれ、現代の国際社会のなかで大きなキーワードとなっている「ナショナリズム(国民主義/国家主義)」について解き明かした名著『想像の共同体』(ベネディクト・アンダーソン)のなかの次の言葉である。

「無名戦士の墓と碑、これほど近代文化としてのナショナリズムを見事に表象するものはない」

「ナショナリズムの文化的根源について考察するにあたり、まずは、あらゆる宿命のきわみとしての死について考察することからはじめよう」

この無名で厳粛な死者と最初に出会うことによって、私たちはこの展覧会がアートによって想像されるひとつの「共同体」であることを認識する。

Pierre Huyghe《印地安死寂之丘 Cerro Indio Muerto(インディオの死の丘)》(2016)

Photography, 69x101cm

[Courtesy of the artist and Galerie Chantal Crousel, Paris, Photo : Sebastiano Pellion di Persano]

小学校をリノベーションしたというMOCAの建築を生かした展示は、一階の入り口から入ってすぐの部屋で展示されたChim↑Pom+周防貴之による《スクラップ&ビルド》である。この建造物は日本の植民地期である1919(大正8)年に「建成尋常小学校」(創立時の名前は台北詔安尋常小学校)の校舎として建てられ、昨年100歳の誕生日を迎えた。現在は美術館となっているほか、後方の教室の一部は「台北市立建成国民中学」として活用されている。美術館の一室に出現した「破壊された新宿歌舞伎町」は、展示室の窓を越えて後部の中学校の敷地に向かってはみ出しており、現代台湾で保存活用される日本時代の歴史建築の中につくられた日本の現代都市の破壊というイメージが、面白いコントラストをつくりだしている。

Chim↑Pom The Citty as Its People(2017)

Cyanotype print, paper, panel, rain, stone, 86.8x172.7x1.4cm

[Photo: Kei Miyajima, Courtesy of the artist]

じつは新宿歌舞伎町という街にも台湾人が大きく関わっているということは、あまり知られていない。日本の植民期には日本人として8万人あまりの台湾の方々が帝国軍人として戦争に送られた。しかし戦後は一転して「外国人」となった在日台湾人たちが、東京の駅前でヤミ市をつくり、やがて焼け野原にできた歌舞伎町の発展を支えてきたことは、『台湾人の歌舞伎町──新宿、もうひとつの戦後史』(稲葉佳子・青池憲司共著、紀伊國屋書店、2017)に詳しい。台湾のなかの「日本」と、日本のなかの「台湾」が入れ子構造になったこの空間には「台湾と日本」というもうひとつの「想像された共同体」が生み出されていると言えるかもしれない。

台湾が戦前・戦後と抱えてきた複雑なレイヤーの響き合いを感じながら窓に設置された階段をのぼって身体を室外に置いてみれば、さまざまな思念(スクラップ)が、中学校の生徒たちの声やクラブ活動らしき楽器の音色が聞こえる日常(ビルド)の長閑な空気に溶けてゆく。

2名のキュレーターのうちのひとり、現MOCA館長である潘小雪(ユキ・パン)が台湾東部の花蓮の出身というのは、今回のキュレーションで大きな意味をもつだろう。台湾東部は、北部や西部に比べると発展はゆるやかで、原住民族が多く暮らす地域である。豊かな自然や美しい空気と水には恵まれているが、山間が多く平地が少ない。台風や地震などの自然災害が多い反面、地場産業が少ないために出稼ぎで都会に出る住民も多く、都市部との経済格差は深刻な問題となっている。また、タイヤル族・パイワン族・アミ族など原住民族それぞれの部落で古来より伝えられてきた言葉や音楽・祭礼が失われつつあり、文化的アイデンティティの危機に瀕している部落も少なくない。そうした背景をもとに、台湾東部でアートについて考えることは、自然とその地に昔から根付いてきた共同体について思いを巡らせ、その再生と方法について考えることになるのである。

「カタストロフと美術のちから展」ちらし

潘が「カタストロフと美術のちから展」★1(森美術館)を観たのは、春に花蓮で大地震が起こり、秋には宜蘭でプユマ号という特急列車が脱線し乗客30人が死亡、130人が負傷するという鉄道事故が発生した2018年のことだった。

「災禍の度重なる台湾でも、こうした展覧会を実現させたい」との強い使命感にかられた潘がキュレーターとなった本展は、台湾内外から16名(組)が参加し、自然災害をはじめ難民問題や環境破壊・戦争・テロといった現代世界の抱える困難に向き合うものになった。

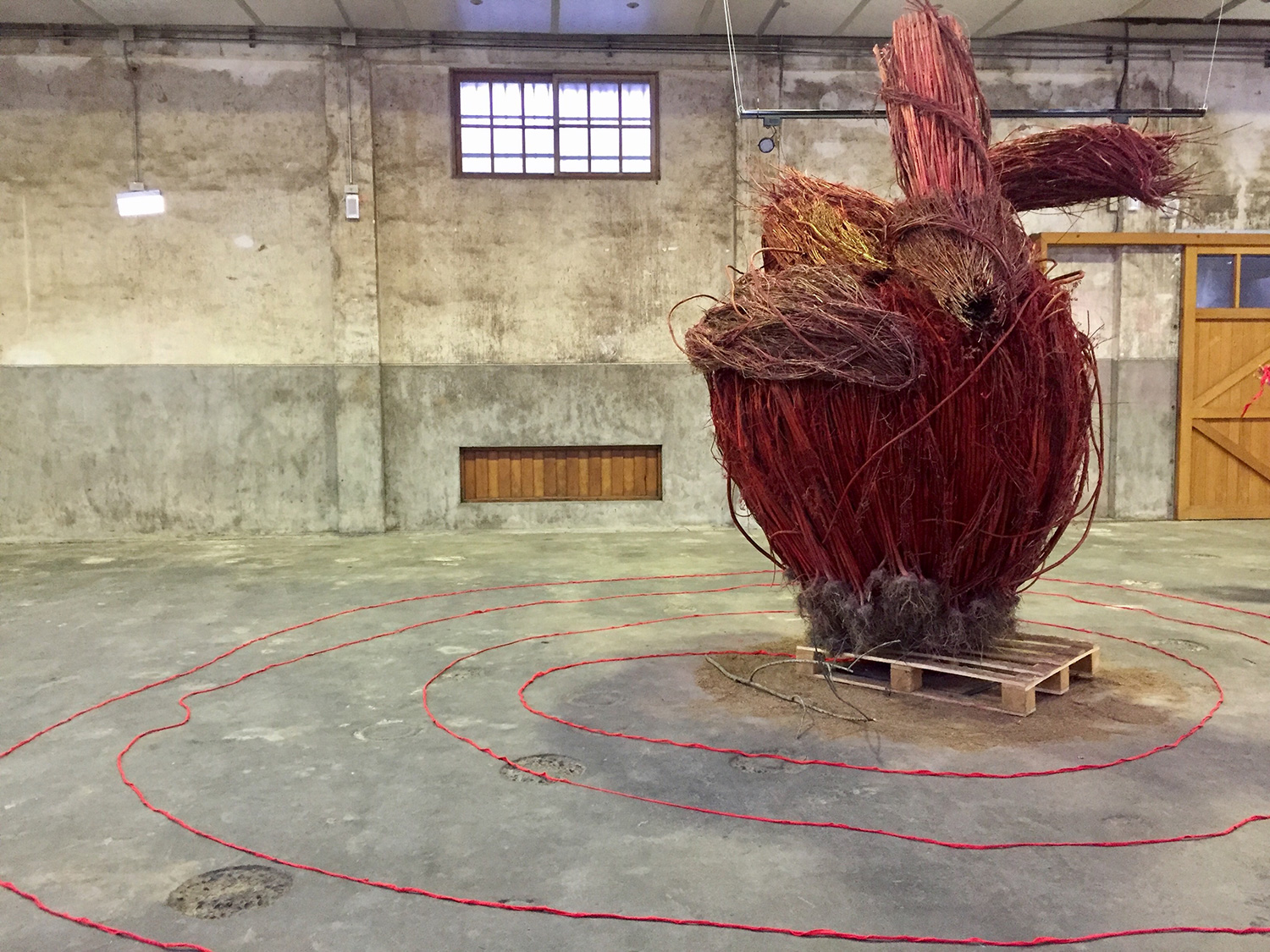

本展で特に存在感を見せたのが台湾のアーティスト達による作品、例えば羅詩蘋による花蓮地震の記録映像や王茹霖による「トラジ台風」の犠牲となった人々の素描など、台湾でおこった自然災害への鎮魂をテーマとしたものだ。また、経済的格差と伝統の喪失という問題を抱えてアイデンティティの帰属を問われ続けている台湾原住民族をテーマにした、Pakavulayや安聖惠(Eleng Luluan)らによるインスタレーションである。

いずれも現代のグローバル社会においてあらゆるベクトルの「災禍」は自分ごとであるという自覚と連帯を促す手段として、アートの可能性を探っている。ここで、近年の原住民族の社会運動における「部外者はいない(没有局外人)」というキャッチフレーズを思い起こすことができる。

Pakavulay sarapung(2019)

Red quinoa, lianas, bamboo, iron, 180x160x250cm

[*以《靈魂歸屬地》為總體名稱]

またアイ・ウェイウェイは2階展示室の壁面に、古代ギリシャ『オデュッセイア』になぞらえシリア難民の苦境を描いた壁紙を貼り巡らすと同時に、世界中の難民キャンプや難民船の様子を記録した映像三部作を上映した。

Ai Weiwei

左壁面:Odyssey(2016)

Digital print, Dimensions variable

右映像作品:Idomeni(2016), Video 17'22"

Calais(2016), Video 18'41"

At Sea(2016), Video 4'8"

[4点ともCourtesy of Ai Weiwei Studio]

二つの舟が目指す未来

気仙沼より流れ着いた漁船と対を成すインタスタレーションが、もうひとつある。中国による覇権主義の脅威にさらされている香港で、2019年に盛り上がったデモ「時代革命」へ共感を示すものとして、台北藝術大学有志★2によって制作された『レノンウォール船・自由号』である。レノンウォールとは、メモ書きなどを公共の場所の壁に貼り付けて社会運動への支持や共感を示す活動で、1980年代のチェコスロバキアで若者たちがジョン・レノンの死をしのんでメッセージを壁に記したことから始まり、圧政への無言の抵抗の象徴とされる。

NUA Concern Group for HK Anti-Extradition Bill Lennon Ship(2019)

277x132xH70cm, The Height of Sail 300cm

中国大陸で起こった中国共産党と中華民国の国民党との内戦で台湾へと撤退した蒋介石の時代から、戦後の台湾海峡危機を越えていまなお、アジアの覇権国となった中国からの統一政策に対峙している台湾にとって、香港の状況は「自分ごと」である。2019年の9月、台北市では「今日の香港は明日の台湾」という危機感を持って大規模な香港応援デモが行なわれた。そのとき、世界中に散らばった香港人およびデモを支援する人々がSNSといった現代の情報グローバリズムを利用して可能にするのは有機的な共同体による「流水革命」であると演説し、台湾や香港の若者たちを激励鼓舞したのが、台湾の中央研究院で政治学を研究する吳叡人博士、この原稿で何度も取り上げている『想像の共同体』を台湾で翻訳出版した、その人であった。

刻々と変化している世界情勢のうちにカタストロフが渦巻くなかで、アートとはどういった力をもつのか。そうした思いをいだきながら、観客は己れという「舟」に乗って作品の間を巡り、味わい、自己を投影する。そのうち、「Nation」は単純な「国家国民」という意味から解放され、それぞれの共同体の困難に寄り添い連帯していきたいと生き物のように蠢く力を、自分のなかに発見してゆく。美術館の外に設置されたもうひとつの舟『自由号』とは、自然の力で運ばれ日本と台湾をつないだ気仙沼の舟とはまた別に、情報グローバリゼーションが生み出したともいえる「自分ごととしての運命共同体」への希望が具現化された「舟」であるともいえるだろう。

★1──六本木ヒルズ・森美術館15周年記念展として、2018年10月6日〜2019年1月20日に開催。https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/catastrophe/

★2──NUA Concern Group for HK Anti-Extradition Bill(北藝反送中關注組)https://www.facebook.com/tnuaconcerngp/

災難的靈視 Co/Inspiration in Catastrophes

会期:2019年11月23日(土)〜2020年2月9日(日)

会場:MOCA台北當代藝術館

NO.39 Chang-An West Road Taipei, Taiwan 103

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)