フォーカス

【イルクーツク】初心の起爆力を守り抜く──マクシム・ウシャコフ追悼に寄せて

多田麻美(アートライター)

2020年03月15日号

昨年末、あるアニメーション作家が亡くなった。その名はマクシム・ウシャコフ。溢れるような創作の意欲で、アニメーション、ドローイング、俳優業などのさまざまな分野において活躍した。晩年は資金不足に悩むなか、新たな可能性に賭けようとしたものの、夢を実現する間もなくこの世を去った。故郷、イルクーツクの人々に惜しまれながらの死だった。

そこで今回は新生ロシアのアニメの揺籃期にデビューし、その短い春を足早に駆け、47歳の若さで亡くなった彼の一生を、わかる範囲で追ってみたい。

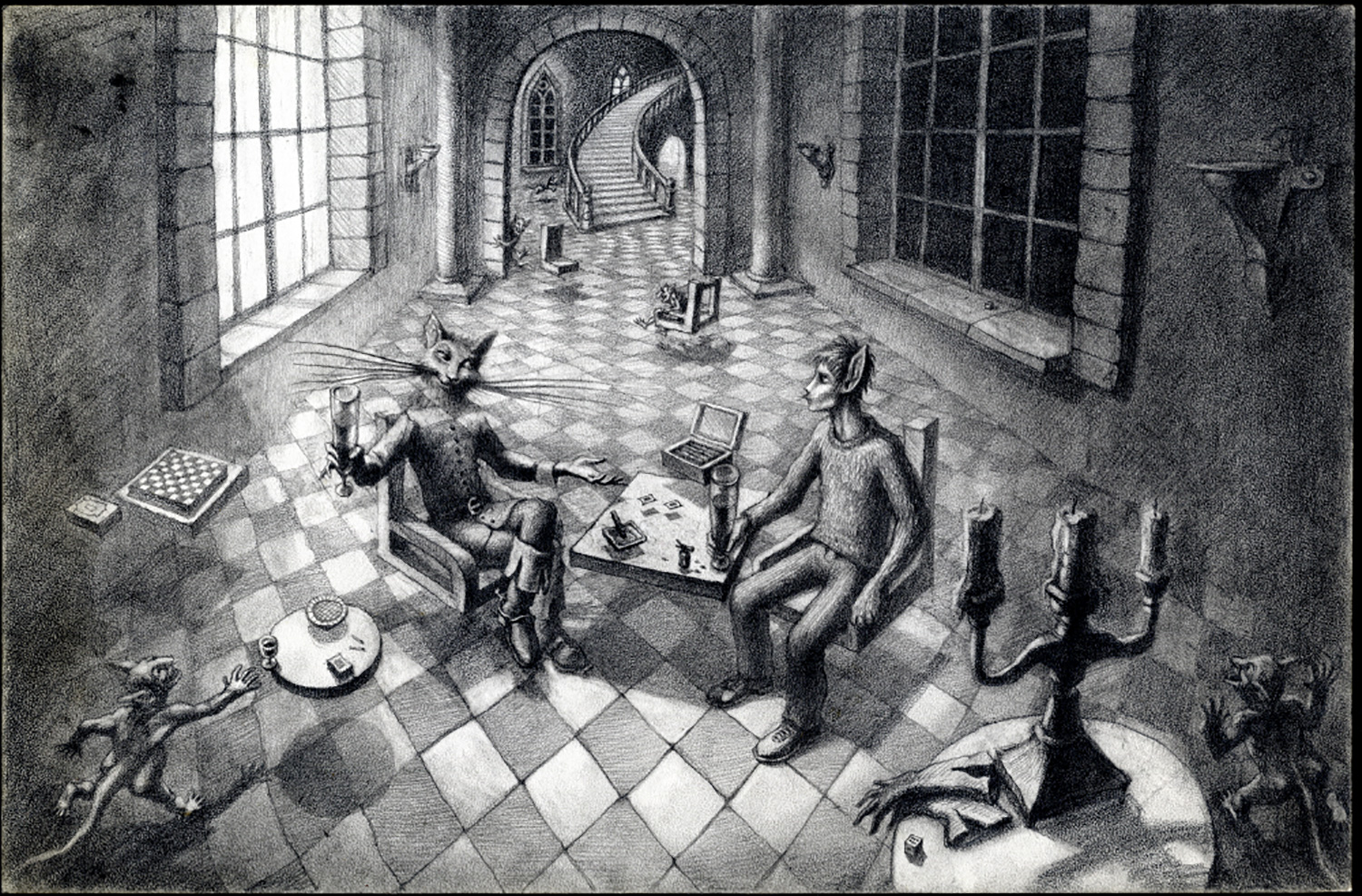

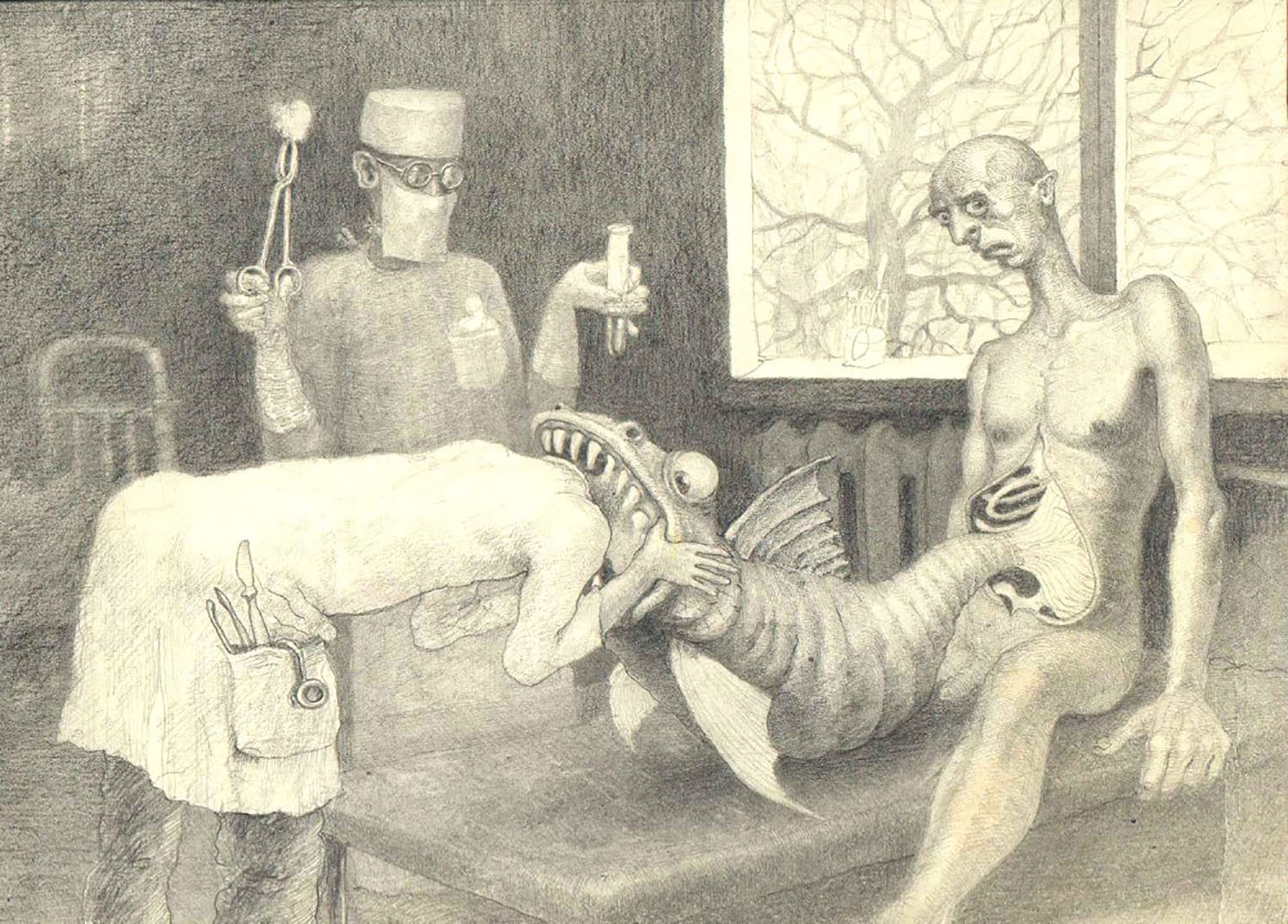

生前にウシャコフが提供した画像より。彼が手がけたイラスト、ドローイング、およびクレイアニメの一部(以下同)

生前にウシャコフが提供した画像より。彼が手がけたイラスト、ドローイング、およびクレイアニメの一部(以下同)

夢を育んだアニメ環境

日本でも、ロマン・カチャーノフ監督の『チェブラーシカ』やユーリ・ノルシュテインの作品などが広く知られているが、旧ソ連はアニメ大国であった。敢えて大国だと言うのは、数量以上に、質の面からそう感じるからだ。

ロシアのテレビでは、いまでもしばしばソ連時代のアニメを流しているが、芸術的に完成度が高く、年齢に関係なく楽しめる作品が多い。とりわけレフ・アタマーノフ監督の『雪の女王』(Снежная Королева、1957)などは、国際的にも高い評価を獲得している。無名の作品のなかにも、意表を突く斬新な展開のものが数多くあり、ときにはシュール、またはアナーキーと言えるほど羽目を外した表現により、強く印象に残る。

マクシム・ウシャコフも、そのような良質のアニメが溢れていた環境で育った。特に、当時のクレイ・アニメーション作品が彼に与えた影響は強く、ある印象的な作品に出会った瞬間、「自分もいつかこんなアニメーションを創ろう」と心に決めたという。

あるアニメーターの軌跡

その人生において、ドローイング、アニメ制作、キャラクターのデザイン、広告画、映画の美術監督、映画俳優などのさまざまなジャンルの表現を手がけたマクシム・ウシャコフは、周囲に自分のことを、「いくつもの人生を生きた」と語っている。

『東シベリアのプラウダ』紙が行ったインタビューや、ウシャコフの友人が語ったことなどを参考に、彼の辿った道のりをまとめると、以下のようになる。

ウシャコフがアニメの制作を学び始めたのは、イルクーツクの美術学校に初めてアニメーション制作コースができた1991年のことだった。その最初期の学生として学んだウシャコフは、やはりイルクーツクで初めてできたアニメーションスタジオである「リターグ」に所属する。

「リターグ」に所属していた頃、最初の作品である3分間のアニメ、「So this is love!(Так это ж любовь!)」を発表する。あれこれ創作を続けるも、当時のイルクーツクではアニメーションの注文は少なく、資金繰りはアニメーション以外の仕事、例えばテレビの子ども向け番組で、アニメーションのつくり方を教えるといった手段で得ていたという。

アニメーターに報酬を支払えなかったことから、やがて「リターグ」は法廷で訴えられてしまう。その結果、1995年にスタジオが閉鎖されると、ウシャコフは屋外広告の仕事に携わるようになった。当時のアニメ界ではすでに3Dアニメの制作が盛んだったため、「2Dアニメのアニメーターは必要とされなくなった」との思いもあっての選択だったという。

アニメ界での足跡

完全にアニメ制作を放棄していた彼をモスクワへと誘ったのは、同じくイルクーツク出身のアニメーターだったマリーナ・レスコバだった。彼女は彼のエネルギッシュで創作意欲に溢れた面を高く評価していた。

2000年、ウシャコフはモスクワでアニメーターとして働き始める。彼の業績が大きく認められたのは、2004年に完成、2006年に劇場公開されたY・クラコフ監督のアニメ、『プリンス・ウラジーミル』に主要制作スタッフとして関わり、しかも同作が興行的にも大きな成功を収めたときだった。本作に関しては、関連する書籍やゲームも続々と発売された。

また、2005年には90年代から単独で手掛けていた『飛行(Полёт)』という作品も、超短編映画祭(当時はノボシビルスク、のちにモスクワで開催)で受賞し、注目された。

『飛行(Полёт)』(2005)

その頃、美術監督やアニメーターなどとして数々のアニメを手掛けたウシャコフは、実写映像をアニメーション化するロトスコープの手法なども身につけつつ、映画のアニメーション部分も手掛けるようになっていた。その多くは映画の視覚的効果を高めるためのものだったが、イヴァン・ヴィリパエフ監督の『Oxygen(Кислород、酸素)』(2008)という作品では、人間関係の機微や人の生きる環境が酸素の介在によってさまざまに表現されるなか、テーマと共鳴しつつも独立性の強いかたちで挿入される短編アニメを2点提供した。この頃のウシャコフは実質的に、集団での制作を手掛けるアニメーターから、より作家性の強いクリエーターへの転換を果たしたのだった。

余談となるが、かなり実験的な手法を交えた同作には、登場人物が日本語で「酸素」と書かれたTシャツを着て登場するユーモラスなシーンがある。

映画『Oxygen(Кислород、酸素)』に挿入された二つのアニメーション

俳優にも挑戦

当時のウシャコフは、アニメーション作品の美術監督としても華やかに活躍していた。多くのアニメーターが「2秒のアニメーションごとに30ドル」という報酬で働くなか、彼には70ドルが支払われることもあったという。だが既成の枠にこだわらないウシャコフは、同時期、俳優業にもチャレンジする。

そもそも、イルクーツクは世界的に有名なA・ソクーロフやM・ロンム、そしてソビエト・コメディの二大巨頭のひとり、ガイダイなど、名だたる映画監督を生み出している。現在、ロシアとポーランドの両国で活躍するイヴァン・ヴィリパエフ監督もその系譜に連なるひとりで、それまで舞台演劇の分野で活躍していた彼が最初に手掛けた映画作品が『Euphoria(Эйфория、陶酔)』だった。ウシャコフはこの作品で、人妻に恋をし、その夫に殺される農場主という主役を演じた。グロテスクで残酷なシーンも少なくないなか、彼は大胆な全裸シーンをいくつも演じ、映画のメッセージを観客に強く印象付けた。

同作は2006年のヴェネチア映画祭でコンペティション部門にノミネートされ、世界的にも注目を集める作品となった。彼は当時を振り返り、あるインタビューでこう語っている。「アマチュアによって芸術は前に進む。プロが手がけると、創造のプロセスは速度が落ちるんだ」。

制作スタイルの違い

2011年から、ウシャコフはサンクト・ペテルブルグの有名なアニメスタジオ「ミル」で制作を始めるが、モスクワとの制作手順の違いや人間関係に馴染むことができず、仕事は長続きしなかった。そこでの6カ月の間に手がけたアニメも、クレジットタイトルに制作者としての名前さえ載らなかった。

モスクワでは、ひとつのプロジェクトごとに制作スタッフを集めるスタイルが主流だったが、一方のペテルブルグでは、会社が制作を請け負うかたちが主流だったため、制作技術のレベルは高くても、個々のアニメーターに「作品をつくり上げる」という意識が薄かった。待遇に不満を抱き、スタジオを去っていくスタッフも多かったという。

彼はあるインタビューで自嘲している。「アニメーターは奴隷。映画のクレジットという集団墓地に葬られる運命にある」。また、どれだけ念入りに制作しても、集団制作である以上、誰がどのシーンを担当したのかは、観客にはわからない。実力があれば、三つや四つのスタジオで同時に働くこともできるが、プロ意識のあるチームに入るのが最低条件だ、とも語っている。

やがて彼は、アニメスタジオを見舞った経済的危機によって、美術監督やアニメーターに支払われる報酬が極端に安くなったことを嘆き、労働の単価が下がれば、自尊心も失われていく、と語るようになる。制作会社がマージンとしてアニメーターへの報酬から天引きする額の多さなども指摘し、アニメ界の今後を憂えた。

アニメーターからより独立したアニメ作家への一歩をすでに踏み出していたウシャコフは、先に進もうにも、近年のアニメ界の現状では、劇場、またはテレビ番組用の長編アニメの制作は資金調達の面から困難だと考えた。彼は、インターネット上で配信される短編アニメに希望を託すようになった。

晩年、編集を重ねたアニメ作品

悲願だった個展

あるときモスクワで身分証明書を失くした彼は、再発行するために戻ったイルクーツクで、結果的に晩年を過ごすことになった。糊口をしのぐため、地下にある彫刻のアトリエで、地方都市の英雄記念碑を制作する仕事に携わった。

アニメーションをつくる条件に乏しいイルクーツクでは、インディペンデント系の精鋭アーティストを集めたグループ展などを除き、彼が表舞台に立つ機会は少なかった。だが、そんな環境でも彼はアニメ作品の制作を諦めなかった。

最晩年には個展開催の企画も温めていた。だが個展の開催に必要な資金が彼には乏しかった。失意のなかで不治の病が悪化し、昨年の12月19日に突如、ウシャコフはこの世を去った。やっと無料でレンタルできる会場を見つけ、3月の個展開幕に向けて準備をしていた最中のことだったという。

最晩年の彼が練っていたアニメの企画は、彼の人生で「最大のスケール」を誇るものだったが、その内容は、インタビューなどではもちろん、親しい友人にも告げず、ただ自分の心のなかで温めていたらしい。アニメ界における盗作問題の深刻さを身に染みて知っていたからだろう。晩年、故郷にありながら心の安寧を得られず、不眠に悩んだ彼が取り組んだドローイング作品からは、実存的不安とでも呼ぶべき孤独感が伝わってくる。

この原稿を書いている最中、ウシャコフが生きていたら48歳になったであろう誕生日を迎えた。クリエイターとしての20年余りの人生のなかで、彼が駆け抜けたのは、エネルギッシュだが理想が先走りした1990年代、首都に拠点を移すことでさまざまな発展の可能性を得た2000年代、そして経済的危機に苦しみ、発展が阻まれた2010年代だ。新生ロシアで育まれた第一世代のアニメーター、ウシャコフの生きざまや考え方からは、ロシアのアニメ界の変遷や現状を理解する上でヒントになる要素がいくつも見つかる。

最後に、彼が悲願としていた個展は、彼の才能を慕うイルクーツクの友人らによって、現在準備が進められている。会場の内装費などは、ウシャコフの作品をプリントしたTシャツの売上から調達されるという。

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)