フォーカス

ネットアートのゾンビと、神の降臨を祈る機械たちの儀式

藤田直哉(批評家)

2020年09月15日号

対象美術館

ネットアートは死んだ、と言った人がいる。それに倣って言えば、東京都写真美術館で開催されているエキソニモの大規模個展「UN-DEAD-LINK アン・デッド・リンク インターネットアートへの再接続」では、インターネットアートが、死んでいた。

ここで言う「死」とは、「ロックは死んだ」的な意味での死である。ジャンルとして似たものが再生産されていることではなく、それが始まったときにあった精神や理念、態度や果たしていた機能が、なくなったという意味である。

《DISCODER》(1999)「エキソニモ UN-DEAD-LINK アン・デッド・リンク」展より [提供:東京都写真美術館 撮影:丸尾隆一]

会場は、メディアアートの死骸が並ぶ墓場で、掘り起こされた遺体がフランケンシュタインの怪物よろしく人為的に改造され、ゾンビのように蘇らされて動かされていた。まるでそれは、中性子爆弾で人類が滅びたあとに機械だけが動き続けて地球を継いでいるかのような光景だった。

その断片的なゾンビたちを通じて、かつてあった「インターネットアート」へのリンクを貼り、今は喪われたそれを現代に接続する微かな希望を託した展示が、この個展である。

「ネットアートの死」と、ゾンビ(undead)としての蘇生

エキソニモは、千房けん輔と赤岩やえにより1996年に結成され、アルス・エレクトロニカや文化庁メディア芸術祭などで数多くの賞を受賞しているユニットだ。あいちトリエンナーレ2019での、スマホ同士がキスをしている《The Kiss》(2019)が印象に残っている読者も多いのではないかと思う。

インタビューによれば、彼らは美大を出たものの、当初は制度的・アカデミックな美術の領域で活動をしようとは思っていなかったらしい。偶然インターネット関連のアルバイトをして、そのうちにプログラム言語などを覚えていき、当時大きく発展していたインターネットの世界にいたずら感覚・遊び感覚で作品を発表していたのが始まりであったようだ。

初期の彼らの作品や発言を見ていると、インターネットが切り拓いた新しい可能性に夢中になり、既存のアートの発表・流通とはまったく異なる回路を拓こうとしていたことがわかる。《KAO》(1996)がその典型だろう。彼らは正統的なアーティストよりは、インターネットという新しいメディアがもたらした可能性を追求していったハッカーたちに近い。アナーキーで、面白さだけで駆動し、諧謔的で、アヴァンギャルドで、ネットが生み出す新しい民主主義によって制度転覆の可能性に期待する。そういう精神が彼らにもあった。それは、シリコンバレー精神やカリフォルニアン・イデオロギーの影響を強く受けた初期のインターネットにあった精神でもあり、態度でもあった。

《KAO》(1996)「エキソニモ UN-DEAD-LINK アン・デッド・リンク」展より [提供:東京都写真美術館 撮影:丸尾隆一]

この精神と態度は徐々に失われていった。スマートフォンが普及し、インターネットが急速に大衆化していったことが大きな原因のひとつだ。だから、多くの観客は、エキソニモの「インターネットアート」を駆動していた理念やエートスを、共有していない。果たしてそれは蘇りうるのか? それこそが、本展の賭けだろう。

小林康夫によると、「キュレーション」という言葉は中世ラテン語で「霊魂を保管すること」「魂を保管すること」を意味し、キュレーションという語に含まれている「cure」は、「手当てするとか救済すること」である(『キュラトリアル・ターン』昭和堂、2020、29-30頁)。モノとしての作品は「手当て」された。だが、霊魂や魂はどうだろうか。展示を単にスペクタクルとして観る観客にとっては、それは存在していないだろう。だから、本展示はゾンビであり、死骸の展示であり、墓場なのである。

無論、展示タイトルが示す通り、それは意識的なことだろう。補助線として引きたいのは、「メディアアートの死」をテーマに2018年には山口情報芸術センターで行なわれた「メディアアートの輪廻転生」展★1である。エキソニモが企画・キュレーションを行なっており、時代が変わると、メディアや技術、OSやアプリなどが変わっていくので、メディアアートの保存が難しいという問題意識に基づいた展示であった。「UN-DEAD-LINK」展も、文化庁メディア芸術アーカイブ推進支援事業の助成を受けており、基本的な問題意識は連続していると考えられる。

「メディアアートの輪廻転生」展 会場風景 [写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

もうひとつの補助線は、2018年に京都のARTZONEで開催された「ゴットを、信じる方法。」展★2だろう。2009年に発表されたエキソニモの「ゴットは、存在する。」シリーズを、観ていない「ゴットを信じる会」が再制作(ほとんど別物としてリメイク)した展示である。こちらは、本展とは対照的に、モノそのものが再現されなくても精神のようなものが蘇ることに期待した作品だろう。「ゴット」とは、エキソニモ自身の説明に拠ると「デジタル技術に宿る精神性」であり、「標準的なインターフェイスやデバイス、インターネットのなかに潜む神秘性」である。

「ゴットを、信じる方法。」展 会場風景 [撮影:守屋友樹]

では、初期インターネットにあり、エキソニモが体現した、活き活きとしてパンクで制度転覆的で猥雑なノリや精神を、本展示は表現できているか? 多分、それはないだろう。美術の制度に囲まれた、ちょっとカッコいい展示に収まってしまっている。だが、その墓場を掘り起こし、死骸を動かすという空虚さを通じて、かつて存在した「精神」が「存在しなくなった」ことそれ自体を展示し、逆説的に、そこから「精神」「霊魂」への微かなリンクの回路を作り出すような祈りの儀式として、本作は見事に機能している。

神の降臨を祈る機械たちの儀式

《FragMental Storm》(2000)「エキソニモ UN-DEAD-LINK アン・デッド・リンク」展より [提供:東京都写真美術館 撮影:丸尾隆一]

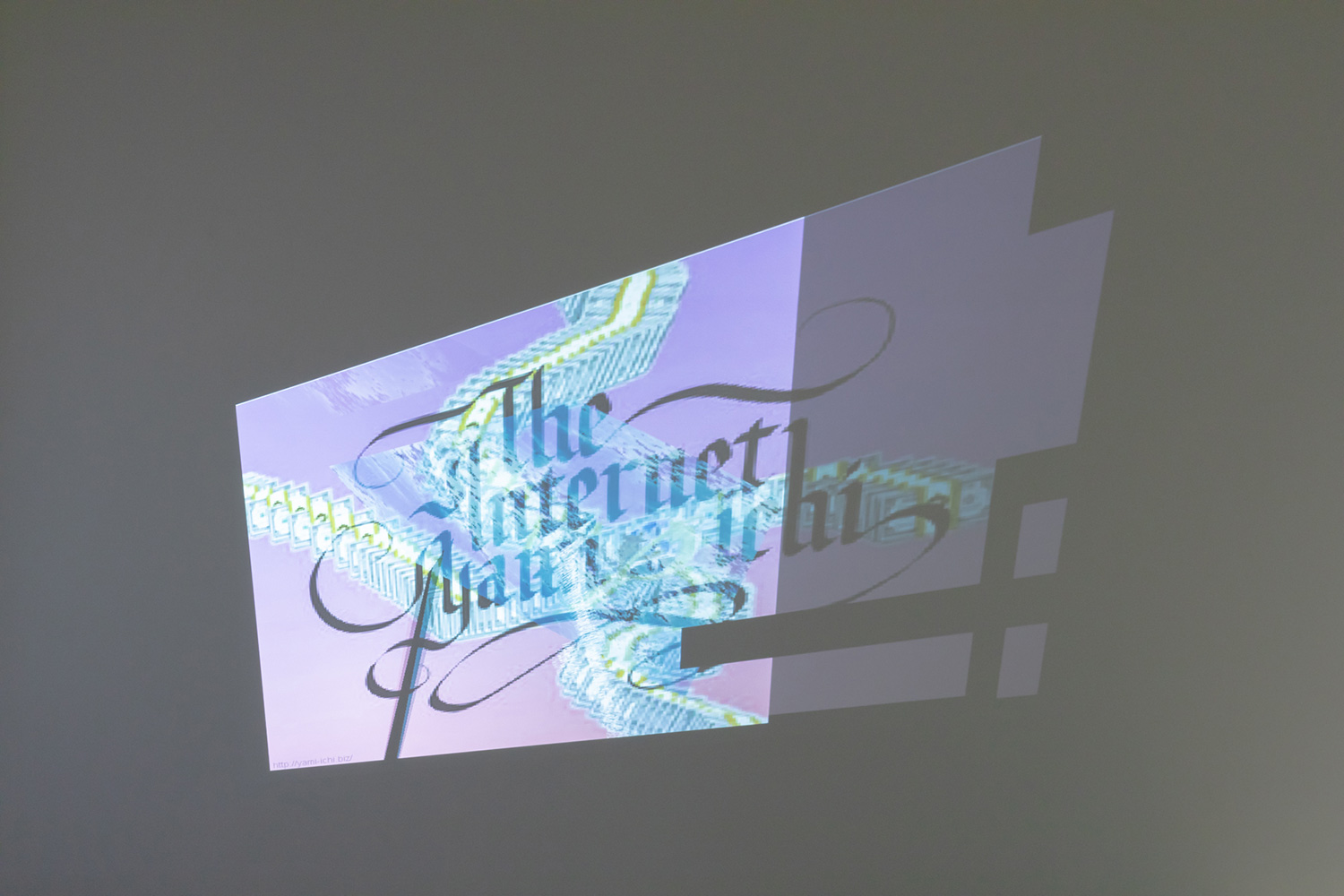

検索ワード「exonemo」でヒットしたデータからカットアップされた「The Internet Yamiichi」のイメージが投影されている

《DISCODER》(1999)は、HTMLのコードにバグを侵入させて表示をおかしくさせる作品であり、《FragMental Storm》(2000)は、キーワードに応じたインターネットのサイトをリアルタイムにカットアップする作品であった。

これらの作品の美学的な質が齎す興奮は、人間が自分の頭と手で作れば出てこないような造形と内容をコンピュータとプログラムとインターネットが実現させていることに由来する。それによって、これまでは人間が頭で考え、手で作ってきた美術の歴史それ自体が新しく更新され根本的に覆るかもしれないという期待が生じる。そこには人間的なものを超える新しい美学が確かに宿っていた。その美学は、新しい人間の生の可能性と、ラディカルな変革の可能性のヴィジョンを垣間見させた。作品の魂とは、単なる造形ではなく、このような可能性やヴィジョンに宿っている。

インターネットアートや、インターネットが死んだだけでなく、ありえたはずの未来のひとつが死産したのだ。「UN-DEAD-LINK」は、あたかもその水子の霊を供養する、宗教的な場のようにも見えてくる。

それを象徴する作品が、《Spiritual Computing Series - 祈》(2009)だ。ラップトップPCたちが儀式をしているかのように並べられている。光学式のマウスとマウスを引っ付けて、カーソルが自動で動くことを「祈り」に見立てる本作は、機械やネットが自動的に宗教的な行為を行なっているという世界観に我々を誘い、展覧会全体をそのように見立てさせるだろう。機械たちが静かに追悼し、霊魂を再び呼び出そうとする儀式であるかのように。

《Spiritual Computing Series - 祈》(2009)「エキソニモ UN-DEAD-LINK アン・デッド・リンク」展より [提供:東京都写真美術館 撮影:丸尾隆一]

展示の中盤以降(2000年代中盤以降)のエキソニモの作品は、宗教的な表現に近づいていく。インターネットやコンピュータの自動性のなかに、霊的な力を見出す方向に向かったと言ってもいい。《断末魔ウス》(2007)では、物理的なマウスが切断して殺され、断末魔のようなマウスの動きが記録して残される。《Fireplace》(2014)では、スマートデバイス以前の古いメディアが、あたかも火葬のように燃やされている。

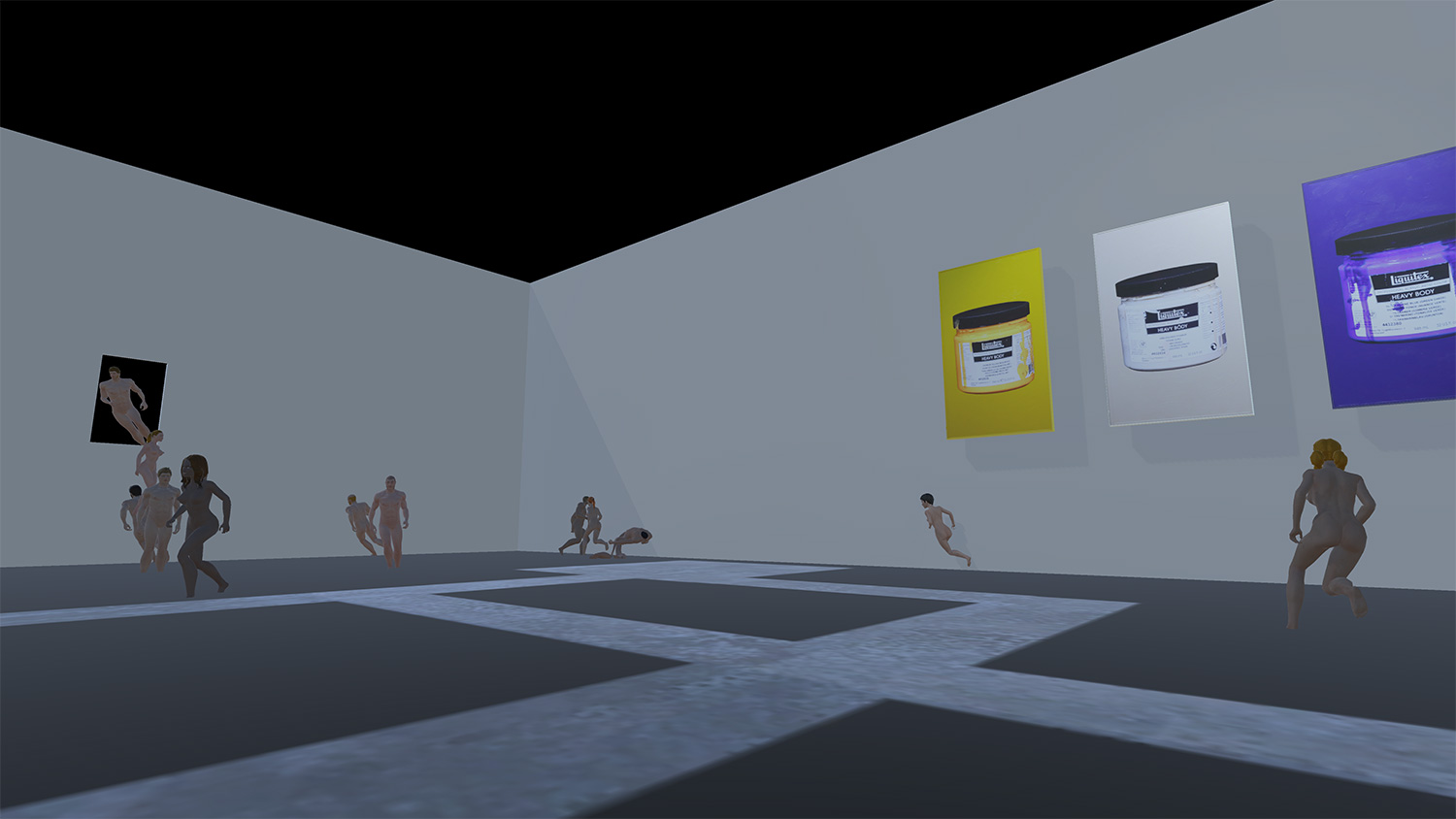

表題作《UN-DEAD-LINK 2020》(2020)では、オンラインでアクセスすると、3Dゲームで再現された展示会場の中を動くことになり、現実ではピアノが置いてある場所付近から無数の小さな裸の人が湧いてくる。触ろうとすると、小人たちは死んでしまう。そのときに現実の会場で素っ気なくピアノが鳴り、連動したスマホには速報のように何人死んだかがポップアップする。

《UN-DEAD-LINK 2020》(2020)「エキソニモ UN-DEAD-LINK アン・デッド・リンク」展より [提供:東京都写真美術館 撮影:丸尾隆一]

《UN-DEAD-LINK 2020》(2020)オンライン・インスタレーション「エキソニモ UN-DEAD-LINK アン・デッド・リンク」展 インターネット会場より

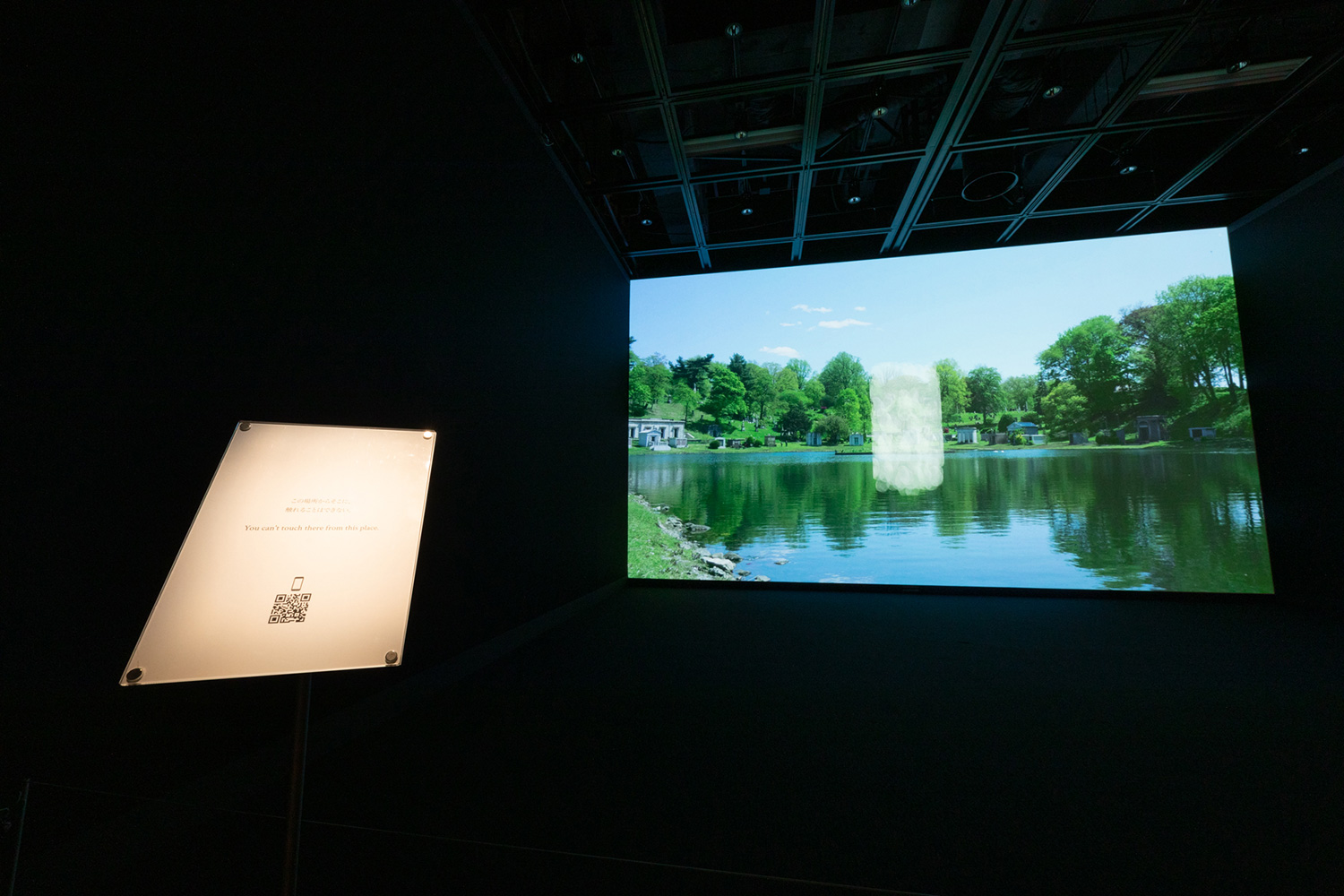

一番奥にある作品《Realm》(2020)は、正面にある大きなスクリーンに、静謐な墓場の写真が投影される。QRコードを使い、スマホからアクセスすると、スマホにつけた指紋と同じように、スクリーンに指紋が付く。スクリーンには触ることができない、一方、スマホのほうからは指紋でべたべたになり、風景を見ることができない。画面の下には「You can’t touch there from your desktop/mobile」という文字が出ている。

《Realm》(2020)「エキソニモ UN-DEAD-LINK アン・デッド・リンク」展より [提供:東京都写真美術館 撮影:丸尾隆一]

メディアの差による見え方の違いが、現在の「分断」状況を象徴するとか、新型コロナウイルスによる「遠隔」的な状況を意識しているとか、コロナウイルスでの死者の数を意識しているという文脈をエキソニモは提示しているが、それは多分あとから付け加えられたものだと思うので、今は措く。キュレーション全体の狙いの一貫性から考えれば、やはり「インターネットアートの死」と関連させて考えるべきだろう。

触れようとすると、死んでしまうもの。「触れることができない」ということを通じて、触れさせようとするもの。これらの作品は、展示全体の「ゾンビ」たちと「精神」との関係を示唆し、展覧会全体の見方を示唆している。

もはやインターネットもコンピュータも日常化し、その非人間性を意識するよりは人間の生活の延長線上で理解するようになり、その自動的な動作に「神秘性」を感じる人々は著しく減った。インターネット、メディアアートの持っていたメディア・コンシャスネスや、アヴァンギャルドな世界への期待、ラディカルなヴィジョンなどは、現実のつまらないネット社会の展開のなかで色褪せ、くたびれ、やがて枯れてしまい、死産した。その世界の中で、インターネットアートを蘇らせ、アーカイブすることの、絶望的な難しさ。

本展は、墓から掘り起こされたゾンビたちの祈りと嘆きの場であり、ありえたかもしれない現在への追悼であり、今は存在しなくなってしまった精神を現代のこの世界に──微かなリンクの線を通じて──降ろすことを祈願する儀式なのだ。

それが成功しているのか失敗しているのか、神が降りているのか否か、それを判断するのは、観客であるあなただ。信じるも信じないも、あなた次第である。

★1──2018年7月21日~10月28日、山口情報芸術センター[YCAM]の開館15周年記念展として、YCAMとエキソニモの共同キュレーションとして開催。岩井俊雄、エキソニモ、江渡浩一郎、ナムジュン・パイク、ラファエル・ロサノ=へメル、高嶺格、八谷和彦、徳井直生、藤幡正樹、梅田哲也が出品。https://rema.ycam.jp/

★2──2018年5月19日~6月3日、ARTZONEで開催。京都造形芸術大学(現 京都芸術大学)アートプロデュース学科の学生によって企画制作された。http://artzone.jp/?p=3376

エキソニモ UN-DEAD-LINK アン・デッド・リンク インターネットアートへの再接続

会期:2020年8月18日(火)~10月11日(日)

会場:東京都写真美術館 B1F展示室、2Fロビー、インターネット会場(東京都目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内)

関連記事

メディアから考えるアートの残し方

第1回 エキソニモインタビュー|トピックス(2018年11月15日号)

メディアアートの輪廻転生|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年09月15日号)

ゴットを、信じる方法。|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年06月15日号)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)