フォーカス

【バンコク】革命と芸術:タイで中高生が巻き起こした旋風

清恵子(著作家、キュレーター、メディア・アクティヴィスト)

2021年02月01日号

2020年はコロナが世界を震撼させた年となったが、タイでは別の意味で世界がひっくり返るような年となった。若者たちを中心に、実質的な軍政である現政権の退陣、民主主義に則った新憲法制定、さらには、王室制度の改革まで要求する運動が持ち上がったのである。王室は神聖なものであり、触れることは絶対にタブーとされてきた王室問題を、しっかりと見つめ議論しようという運動が1932年の立憲革命以来初めて大規模に起こったことになる。これまで19回にも及ぶ軍事クーデター★1と憲法廃止の繰り返し、そして軍事クーデターが無理と思えば司法クーデターという手段すら駆使して権力を維持してきた支配層は、中高生をも含むこの新たな運動に驚愕した。3つの要求はまだどれも満たされていないものの、タイをもう二度と元に戻れないところまで運んだという意味で、2020年民主化運動の意義には計り知れないものがある。

1970年代、1990年代、そして最近では2006~2014年頃までの数々の学生運動や抗議行動がすべて実ることなく終わったタイの歴史において、首謀者や参加者の投獄、虐殺、亡命の反復をずっと目にしてきた国民は、このような試みが不遇に終わることを思い知らされていた。2014年のクーデターの際も、当初は抗議行動が勃発したものの、いつも通りに逮捕が続くなか、参加者の数は次第に減っていった。それ以降は、あらゆる希望をなくしたかのような市民と、社会の分断★2と、世界最大級の格差社会★3だけが残った。

民主化を願う中高生たちは、白リボンを付ける。モブ(デモ。後述)では、中高生たちの政治的演説を何万という市民が熱心に聴く姿があちこちで見られる [Courtesy of Prachatai]

SNSが変えた民主化運動

そんな状態を「我々の世代で終わらせる」と、10~20代前後の若者たちが街頭で立ち上がった。何がそうさせたのだろうか。その理由は数々あるが、その重要な要因を語るには、インターネットという表面下の世界でここ数年活発化していた動きを見る必要がある。

例えば、王室批判★4のために亡命を強いられたソムサック教授★5、パウィン教授★6という2人の亡命教授のSNS上のページには、何十万、何百万というフォロワーがおり、それぞれの投稿が出る度に膨大な数のコメント活動やミーム制作活動やリツイート活動が起こる。つまり、投稿へのリアクションという行為が、フォーラムであり、ひとつのサブカルチャーとして息づいていた。

ソムサック教授の絵を前に写真を撮る参加者 2020年10月29日 [筆者撮影]

こうした左翼系の新たな展開に加え、右左や赤黄を問わずもっと広い層にアピールする動きも登場した。カイメーオ(Kai Meaw X)やヘッドエイク・ステンシルといった都市型のクリエイターたちが、漫画やグラフィティの手法を用いて軍のダサさを揶揄し始め、大いに人気を集め始めたのである。純粋無垢な男の子がタイ社会の不条理を目の当たりにしてくるくる目になるというカイメーオの4コマ風刺漫画は、Facebookで新作が投稿される度に大きな反響や共感を呼び、そのコメントやミームもまた、それ自体でサブカルとなった。

そしてそこへ、ラッパーが現われた。RAP AGAINST DICTATORSHIP(独裁反対ラップ)と名乗るラップグループが、これまで誰もが思っていたが口にはしなかった数々の政治社会問題を、デビューシングル「プラテート・グー・ミー」ではっきりと言ってのけたのである。YouTubeでMVが発表されたこの曲は、分に数百万単位でビュー数を増やす前代未聞の大ヒットとなった。

RAP AGAINST DICTATORSHIP

彼らの最新作「Reform」はタイ当局からYouTubeへの要請によって、タイ国内からは閲覧できなくなっている

その大ヒットが生まれる前に、若者を代表する政党も登場した。その名も「新未来党」。リーダーのタナトーン氏も党全体のデザインもスマートで、政策も過去ではなく未来を見据えたプログレッシブ志向。2019年の総選挙には、LGBTQ、フェミニスト、少数民族、身体障害者、映画作家など、少数意見を代表する候補者をずらりと揃えて臨み、スマホ世代の心をしっかり掴んで初選挙で野党第2党へと大躍進した。

これを良しとしない軍政権やそれと手を組むエリート階級が、これまで自分たちの気に入らない政党に対して行なってきたのと同じ手段で新未来党を違法とし、解散を命じたときには、ようやく自分たちのことを代表してくれる政党を潰された若者たちの怒りが爆発した。

こうした過程を経て、政治や抗議活動はインターネットの領域を出て少しずつ地上へと現われ始めた。「地上の社会」では、コロナ禍で経済的な打撃を受けた市民の政府への怒りもまさに爆発寸前の状態だった。これらのタイミングが重なり、ネットでミームなどのかたちで行なわれてきた活動が、市民を交えた民主化運動として成立するようになっていたのである。しかも、国境閉鎖で観光客が途絶え、ゴーストタウンのようになった街や地区に、民主化運動は少なくても数百人、多い時で一度に5~6万という人を運んでくれた。地元の商店街も歓迎した。

「恐竜絶滅大会」と称したモブ。恐竜とはいまだに政権に居座る高齢の政治家たちのこと 2020年11月21日 [筆者撮影]

民主化運動のフラッシュモブ

こうしてインターネットから地上に舞い降りたか這い上がったかの形で始まった抗議行動やその参加者は、都会の若い世代から、デモやデモ隊ではなく、「モブ」と呼ばれた。暴徒のモブではなく「フラッシュモブ」★7のモブで、若い世代に馴染みのあるフラッシュモブは公共の場で市民がいきなり歌いだしたり踊りだすというものだった。だから、タイのモブも最初からクリエイティブなものになることは運命づけられていたようなものだった。しかも、フラッシュモブは神出鬼没を特徴とするから、警察にもその計画や行動パターンが読めず、警察はモブの逮捕や阻止に苦労した。市民に応援されながら軽やかに警察の手をすり抜ける楽しさを覚えた若者たちが、まるでポケモンGOでもプレイするように、スマホを片手にTelegramのグループメールや地図を追いながら、次のモブ会場へと走った。外出制限で暗く寂しいときを過ごしていた若者たちに、そして政治の不安定やコロナ禍による打撃で不安になっていた社会にも、楽しさや変革への希望がもたらされたかのように見えた。そして、そうした社会への期待に応えるように、モブたちはさまざまな趣向を考えだした。

モブではさまざまなキャラクターが登場する 2020年11月27日 [筆者撮影]

「とっとこハム太郎」の「大好きなのは」の部分を「大好きなのは市民の税金」と替え、歌いながらの市民マラソン大会を開催したのは日本でも大きく報道されたが、モブは日本のアニメやマーベル、K-POP、韓流ドラマ、BLM、ドラァグクイーンなど、ポップカルチャーやサブカルチャーを自由に取り入れ、これまでの「絶対反対!」と叫ぶ型の抗議デモとはまったく違う抗議行動の形式を作り上げていった。そのお蔭で、若者たちはかってないほど気楽に政治活動に参加することができたし、銃を武器とする軍に対する「非暴力活動」を、より軽やかに展開することができた。遂に究極のタブーである王室について触れることを決めたときにも、それをいかに軽く、楽しい雰囲気の中で行なうか、モブたちは相当頭をひねったらしい。さまざまなポップカルチャーをXデーのモブテーマの候補に挙げ、そのカルチャーの象徴するものや文脈を一つひとつ検討していった。最終的に「進撃の巨人」が選ばれたが、ネットで進撃の巨人の物語の意味が真剣に討議され、結局は「名前を言ってはいけないあの人」を宿敵とするハリーポッターに変更された。このハリーポッターモブは、予想通り、タイの歴史に残る出来事となった。

特に元気な中高生

こうしたポップカルチャーの使用や市民の支持環境のほかにも、若者たちが安心してモブに参加できる理由はもうひとつあった。中高生の存在である。もともとタイの学校にはSOTUS(Seniority、Order、Tradition、Unity、Spirit)という慣習があり、新入生に対し伝統や先輩に屈するよう洗礼やいびり、いじめが行なわれる。ネットの普及により各地の学校からSOTUSのひどさが即時に伝えられる時代になると、若者たちの反SOTUS意識は高まるばかりとなった。中高生たちは、SOTUSはタイの社会問題を象徴するものであり、全体主義の第一歩であると考えるようになった。批判を公言するようにもなった。街頭に出て、パフォーマンスを行なうようになった。先生に無理やり切られたようなヘアカットで、口をガムテープで塞ぎ、椅子に縛り付けられた15歳の少女がバンコクの原宿のようなサイアム広場で1日中座り続けるパフォーマンスを行なった時には、写真や動画がSNSで広く国内中に拡散された。

こうした動きのなかで、特にやんちゃな中高生たちは自らを「バッドスチューデント」と呼び、単なる不良とは一味違う、「全体主義的教育制度の改革」というミッションともいえる考え方をベースにした、数々の活動やパフォーマンスを行ない、先輩たちや大人たちを驚かせた。教育省に押し入り、大臣に討論バトルの挑戦状を送り、話し合いに現われた大臣を列に並ばせたときには、年齢や階級による序列制度を見事に覆したとして、真の民主主義を願う人たちの大喝采を浴びた。教育制度のLGBTQに対する配慮を要求してレインボーカラーの布で教育省をラッピングしたり、教師の日には教師がよく体罰に使う木の枝や棒などを使って山のインスタレーションとし、その前で制服姿の学生が赤い血を思わせるインクをかぶるパフォーマンスも行なった。

教育省前の敷地をオキュパイし、教育大臣に出てきて自分たちと討論しろと迫る中高生たち [Photo: Sorawut Wongsaranon, Courtesy of Prachatai]

政府や学校を無視して勝手に「私服の日」を制定し、「制服を脱ぎ捨て、私服で登校しよう!」と全国の中高生に呼びかけたときには、コスプレで登校する学生や男女の制服交換パフォーマンスの様子などをカメラに収めようとマスコミが学校に押し寄せる、一大珍事となった。さらに、「恐竜絶滅大会」と称したモブを主催し、大規模なイベントをやってのける力量も示した。恐竜とは未だに政権に居座る高齢の政治家達を若者たちが呼ぶときの呼び方で、このイベントではその恐竜たちがヒップホップやK-POPや王室音楽リミックスに合わせて踊り、それに参加者が隕石ボールを投げつけるという、何とも楽しいお祭りとなった★8。こうして、警察との衝突を意識しながら柔軟性を持った戦略を大人顔負けにやってのける中高生たちに、参加者はいつのまにか国の将来の希望を見出していた。

そんななか、ある興味深い現象も起こった。カイメーオの漫画の主人公であるくるくる目の男の子が、リアルタイムで社会改革へと目覚めていったのである。そのうちこの男の子は漫画から飛び出し、「バッドスチューデント」と一緒に、リアルでモブに参加するようになった。

カイメーオの漫画が中高生たちのモブと一体化する [Photo: Sorawut Wongsaranon, Courtesy of Prachatai]

拍車がかかったモブのクリエイティビティ

そして、中高生が頑張れば頑張るほど、これには負けられないとばかりに、他のモブたちも頭をひねり、クリエイティブなアイディアを次々に生み出していった。1932年の人民党に習い自らを「新人民党」と名乗る集団は、映画『ハンガー・ゲーム』の3本指をモチーフにした新革命銘板を作り、市民に開放してほしいと考える広場にそれを設置し、何百という銘板ミームを生むきっかけを作った。王様に自分たちの要求を聞いてほしいと願うグループは、「王様に手紙を書こう!」をテーマとしたモブを開いた。宛先に王様の名前が書かれた巨大な封筒と郵便ポストを先頭に、何万という参加者が王宮まで行進した。

モブ会場はパブリックなアートギャラリーとしても展開する [筆者撮影]

ドラァグクイーンやLGBTQの権利向上を目指すモブなら、もちろんファッションショーや大コスプレ大会となった。言葉遊びの好きなタイ人によって、「カナ・ラサドン(人民党)」ならぬ「カナ・ラサダンス」「カナ・ラサデーン」「カナ・ラサボンブ」といったグループが次々に登場し、踊りを通して民主化を訴えるなど、それぞれ少しずつ異なるアジェンダを異なる表現形式で訴え、Twitterのハッシュタグでトレンドを作りながら、人気を競い合った。こうした数々のグループによって、社会問題の原因とされる問題が次々に狙われていった。

ドラァグクイーン主催のモブでは、会場が特にカラフルになる 2020年10月26日 [筆者撮影]

軍が購入しようとしている潜水艦を揶揄した「芸術作品」。モブでは、こうした作家の名前を特定しない「芸術作品」が頻繁に登場する 2020年11月22日撮影 [筆者撮影]

そして遂には、「王室を含め、結局はすべて父権主義が悪い」と主張するフェミニスト・グループも登場した。「フェミニスト・リベラル」と自称するこの女性たちは、チリの女性権利団体「ラス・テシス」による有名な抗議ダンス「Un violador en tu camino(あなたの行く道にいるレイピスト)」のアジア的解釈を行ない、この地域で強大な影響を持つ『ラーマーヤナ』のモチーフを加え、シーターは罪を償う必要はない、罪は男たちにある、と訴えるパワフルなパフォーマンスを生み出した。

「すべて父権主義が悪い」とパフォーマンスを使って社会問題を指摘するフェミニスト・リベラル [Photo: Anna Lawattanatrakul, Courtesy of Prachatai]

モブの形式も、本来の意味でのフラッシュモブ型に加え、舞台中心型、行進型、スポーツ型、フェア型と、さまざまな形式が登場した。「モブフェス」と呼ばれるフェア型のモブは、市民に開放された(この場合はオキュパイした)敷地内に、人権団体やさまざまなアジェンダを掲げる市民団体がテントやブースを設置したり、ハイドパークのように誰でも好きな人が好きな場所で好きな時間にスピーチやパフォーマンスを行なうことができた。参加者は、音楽の演奏やダンスの披露、民主主義をテーマにしたアートの展示やアートワークショップ、スケボー大会、パントマイムや演劇など、盛りだくさんのプログラムを、無料で楽しむことができた。もちろん、美味しい屋台グルメもずらりと揃っていた。

モブフェスに欠かせないアートワークショップ。市民が熱心にアートを学び、制作する 2020年11月14日 [筆者撮影]

このモブフェスでは、バンコクのビジネスの中心地シーロム地区が一大アートギャラリーと化した 2020年10月29日 [筆者撮影]

軍と自分たちを差異化し、警察との衝突を避け、参加者の不安感を取り除き、若者を動員する、といった目的のほかにも、モブがひたすら創造性に頼らなければならない事情はもうひとつあった。資金不足である。モブに来る交通費にも困るくらいの資金難に悩まされる若者たちがお金なしで何万人という人たちを楽しませるには、創造性や想像力に頼るしかない。そんなわけで、半年間という間、モブの主催者や参加者は常にクリエイティブなことを考えていたし、活動家のバッグの中にはのりやはさみや色紙といった工作用具が当たり前のように入っていた。モブそのものが、まるで巨大なアートワークショップのようなものだった。

モブと現代美術

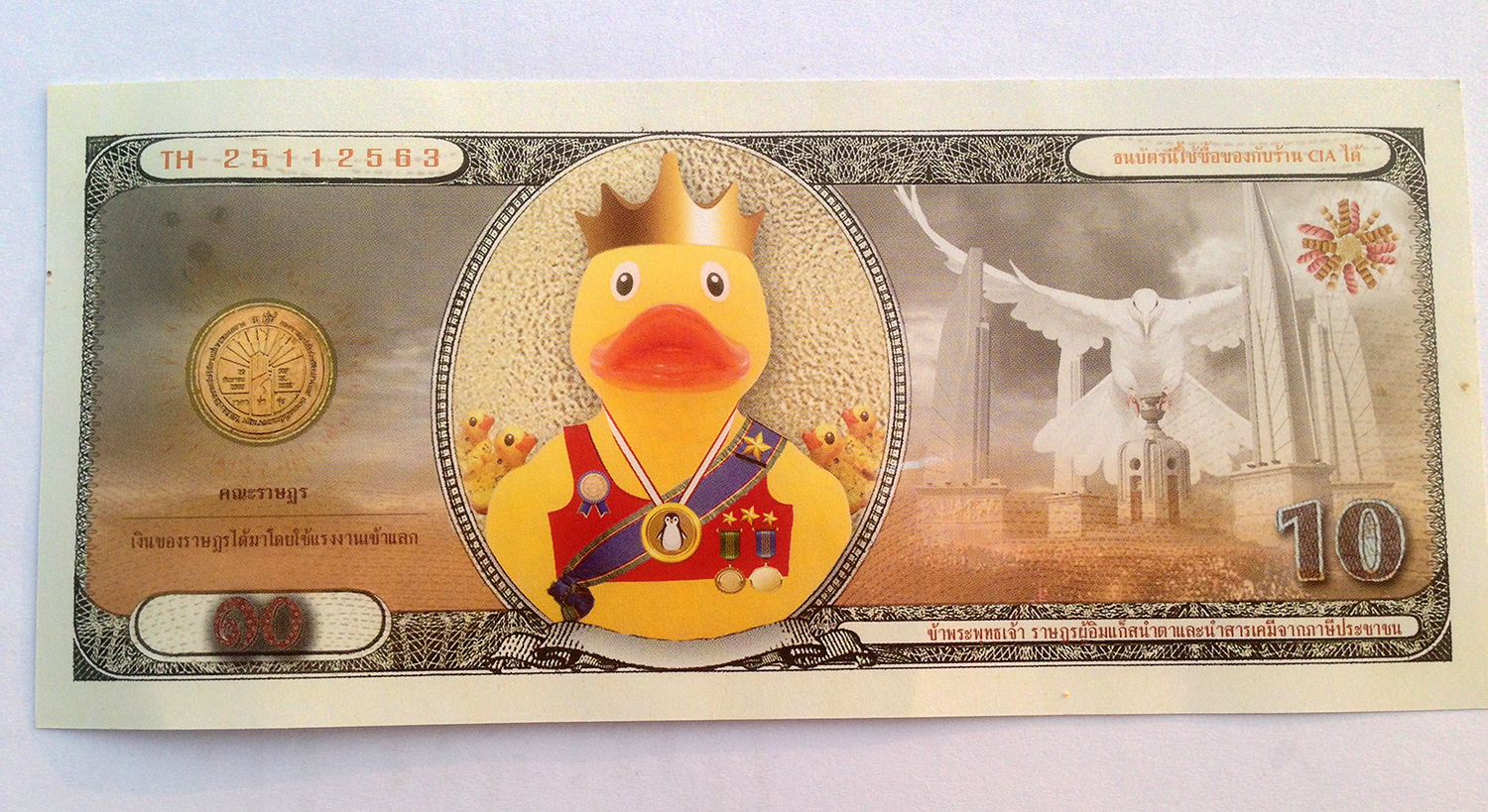

間もなく、学生や活動家たちは、さて、自分たちがやっていることは果たして「アート」というものなのかしら、と考えるようになった。芸術に関するさまざまな議論が生まれた。サイアム広場での中学生によるパフォーマンスについては、「単なる中二病」と呼ぶ人もいたし、「マリーナ・アブラモヴィッチの影響を受けたのでは」★9という人もいた。ミュージシャンのエミーが怒って警察官にブルーのペンキを投げつけたときには、イヴ・クラインやジャクソン・ポロックの名がアートを知らない市民の間でも知られるようになり、その後警察の放水攻撃に怒った市民が警察本部を襲い、今度はブルーだけでなく色とりどりのペンキを投げつけたときには、マスコミも「出ましたジャクソン・ポロック攻撃!」などと、まるで現代美術がモブのホールマークであるかのように報道した。元々はジョークのつもりで持って行ったラバー・ダックが警察の放水攻撃の際に盾として使われたときにも、フロレンティン・ホフマン的な現代美術の考え方が市民の間で議論されることとなった(そして、ラバー・ダックはもちろん、ありとあらゆるミームやモブグッズに登場するようになった。王様の肖像しか使用されないタイ貨幣のパロディとして作られた「モブ貨幣」の肖像にも選ばれた)。

ラバー・ダックを掲げたモブ貨幣。国王の肖像画のみが使われるタイ貨幣を揶揄し、新人民党の銘板や民主記念塔もモチーフに使われている。モブ会場では実際の貨幣として屋台に使用できるようになっていた [筆者撮影]

ラバー・ダックはモブを放水攻撃から守ってくれたとして、大人気マスコットとなった

左:2020年11月18日 右:2020年11月21日 [ともに筆者撮影]

こうして中高生や一般市民がアートに目を向けるようになると同時に、アート界にも変化が現われ始めた。アーティストたちが、モブの行なっていることは、自分たちがこれまで行なってきたことよりも「生きて」いるのではないか、と感じ始めたのである。モブ現場で「これが本当のバンコクアートビエンナーレだ」と書かれた(「バンコクアートビエンナーレ」の部分には大きなバツマーク入り)ボードを掲げて写真を撮り、それをSNSに投稿する現象や、自分の作品より「モブの方が面白い」と発言するアーティストも現われた。社会のなかで最もラジカルで、最も新しいものを運び、当たり前となっている視点をクリエイティブに覆していくアヴァンギャルドという役割は、本来ならアーティストの独壇場だったはずだが、いつの間にかこれを中高生が行なっていた。アーティストは、瞬時に生み出す何千何万というミーム、そして社会科学や芸術の専門家ですら理解不可能な文化的レファレンスに埋もれながら、自らの役割を、そして「革命と芸術」という古典的な大テーマについての熟考を、迫られることになったのである。

そのなかでも、B-Floor、デモクレイジー、ピシタクン・クアンタレーングといった、もともと社会・政治問題を積極的に取り上げてきたアーティストは、迷わずすぐにモブ運動に飛び込んでいった。モブたちと一緒に「生きた」アートを実践し、その経験を自らのその後の作品へと昇華させていった。ピシタクンの「ペンキ投げがアートかどうかは問題ではない。大事なのは、若者たちが世の中を変えしようとしているということだ」「モブにおいては、自分のやりたいことや表現したいことはこれだからこうしてくれというアートのやり方は通用しない。状況を見て、自分たちは何をする必要があるのか、何を望まれているのかを素早く読み取り、それを素早く実行に移すのみだ」という発言やB-Floorのティラワット・ムンウィライ(カゲ)の「モブではアーティストのエゴは通用しない」といった発言のなかに、今後のモブとアーティストのインタラクションの方向性が示唆されていると言える。

モブによるストリートパフォーマンス。市民が国王の奴隷であることを揶揄している [筆者撮影]

ただ、これらの社会・政治問題に強いアーティストにも、モブの登場によって新たな課題が浮上したという。これまで自分たちが芸術表現のなかで語ってきた、つまり間接表現でしか語ることのできなかった──そして間接表現で語ることすら勇気ある行為とされてきた── 一大タブーを若者たちが直接的に表現するようになった今、そして自己検閲も社会問題に加担していたと批判される今、しかも、観客に解釈を任せる西洋型の芸術が一般化していない環境のなかで、直接表現と間接表現の折り合いを今後どう付けていけばよいか、という課題である。カゲはこれについて、主に3つの要素を意識しながら取り組んでいくとしている。その3つの要素とは、1)表現方式を採用する際の意図、2)アーティストとしての、作品としての誠意、そして3)バランス、である。3)については、タイのように社会が二分された状態のなかでは、意見を異にする相手に対話に参加してもらうことも大事であり、「そんなときに相手に平手打ちを食わせるような表現をしては、相手がこちらの言うことに耳を傾けてくれることはなく、間接的な表現なら心を開いてくれる可能性もある」から、今後もバランスを細かに調節しながら表現活動を続けることが大事だと考える、とする★10。

こうしてモブにおける考察や実験のなかから、カゲはドラムパフォーマンスという新たな形式を生み出した。身近にあるさまざまなオブジェをドラムに見立て、「警察が来るぞ逃げろ」「盛り上がろう」といった、モブ、そして社会におけるさまざまなシチュエーションに合わせてビートを変えるパフォーマンスである。今後はこれを新たなストリートショーという形式に発展させていきたいという。一方、ピシタクンは、ビジュアルやサウンドで因襲打破を目指すIconoclasterというシリーズを確立させた。場所や著作権にこだわらず社会変革を記録し実践するシリーズである。

バンコクアートビエンナーレが示す「エスケープルート」

こうしてモブと一体化したアーティストがいるなかで、それと対称的に映ったのが、期せずしてモブのピーク時と開幕時期が重なったバンコクアートビエンナーレや、それに参加したタイのアーティストだったかもしれない。企業スポンサーに頼った資本主義的なイベントとして設立時から懐疑的に見られがちなイベントだったが、特に今年は「タイの状況が正常であると世界に間違って伝えてしまうようなもの」といった反対意見が多く聞かれるなかでの開幕となった。タイの民主化運動が世界に報道されたことで、このビエンナーレの開幕も、アート専門メディアだけでなく一般メディアからの注目も集めることになった。

開幕前の10月16日に主会場のBACC(バンコク・アート&カルチャー・センター)のすぐ前で警察隊がモブに放水攻撃を行なったときには、参加アーティストの半数以上が抗議の公開書簡に署名したから、海外アーティストであれば社会意識の高いアーティストとしての役割を一応は果たした形となった。一方で、同世代の友人や知人はすべてモブ、という若手タイアーティストたちは、こうした時期にこうしたイベントに参加することの意義だけでなく、選んだ主題についても説明責任を問われるのではないかと不安を覚えたようだ。そして、コロナ以前に「エスケープルート」というテーマを設定し、コロナによってテーマの解釈を拡大しなければならなかった同ビエンナーレ最高経営責任者兼芸術監督のアピナン・ポーサヤーナンも、モブによってさらなるテーマの拡大解釈を迫られることになった。

こうして物議をかもしながら開幕したビエンナーレだったが、このような緊急事態における開幕だからこそ、ビエンナーレそのものの役割を再考するきっかけとなり、世界中のビエンナーレのケーススタディとなり得るとも言える。例えば、まさに「エスケープルート」としてのビエンナーレだ。

しかしそれを語るには、そもそもビエンナーレを行なう環境が、逃走が必要な環境なのかどうかを考える必要がある。タイ外国記者協会で開かれ、ポーサヤーナン氏も出席したタイ美術の現状についてのパネルのなかで、出席者の一人が「芸術とは本来なら何をやっても許されるセーフゾーンのはずなのだが、タイではそうではなく、美術展やパフォーマンスに警察や軍が介入したり、アーティストが逮捕されることがある」と発言しているが、まずタイは、芸術の自由が保証されていない。身体的にも安全ではない。2020年10月16日に中高生を中心とするモブが警察に攻撃され、何千人もの中高生たちが命からがら逃走しなければいけなかったのも、ビエンナーレの主会場であるBACCが立つパトゥムワン交差点だった★11。若者たちが逃げ惑ったちょうどその場所には、現在はビエンナーレによってリクリット・ティーラワニット(ティラバーニャ)による竹製の迷路★12が設置されている。なかなか抜け出せないその迷路の中には、小さな休息所ボックスが置かれており、その中では瞑想するのも、壁にメッセージを書くのも自由とされている。現在そこに入った観客は、もう少し早くこの作品が設置されていたら、モブはここに逃げ込めていただろうか、と思いを馳せるかもしれない。

リクリット・ティーラワニット Untitled 2020 (infinite attempts never concluded)(2020)バンコクアートビエンナーレ展示風景 [筆者撮影]

2021年に入って間もなく、バンコクの中心にあるサムヤーン地区の大規模な都市開発の一環として近年オープンした「サムヤーン・ミッドタウン」モールの前で、モブが再び警察に攻撃されるという事件があった。モブはモールの中へ逃げ込もうとしたが、モールによってシャッターが閉ざされ、逃げ場を失った。この事件の後、巨大なショッピングモールと化しつつあるバンコクからは、民主化運動を行なうパブリックスペースも、闘う若者たちをかくまってくれるようなコミュニティも、失われてしまったのではないか、という議論★13が沸騰した。

このような環境のなかで、ビエンナーレが、表現の自由の場としての、そして、イデオロギーを問わず市民を危険から守るコミュニティとしてのセーフゾーンやエスケープルートになり得る可能性は十分にある。今後そうした役割を地道に果たしていくことができれば、さまざまなアート活動との共存も可能ではないか。

長年タイの民主化運動を見つめてきたウィスコンシン大学マディソン校のティレル・ハーバコルン准教授が、「真の民主化づくりやその想像」に必要で、かつ教育的な価値もある活動や行為のリストを最近発表した★14。これが活動家だけでなくアーティストやビエンナーレの今後の指針としても大変役に立つと思ったので、ここに挙げることにする。Recording repression(抑圧を記録すること)、 Engaging in dissent(反対を唱える声に携わること)、Creating archive against domination(支配に対抗する目的でアーカイブを作成すること)、Tracing the unspeakable(口にしてはいけないことや言葉では表せないものを追跡すること)、Imagining the future(未来を想像すること)。リストでは全体にわたり、想像することの大切さが何度も強調されている。モブのモットーのひとつも、「夢を見よう」だ。

モブの会場では、普段のタイ社会では見られないようなことがいくつも起こった。そこに上下関係や階級の差はなかった。救急車が来たら、参加者たちの協力で通り道ができた。モブの終わりには、ゴミがひとつも落ちていなかった。放水が来たら、雨傘やゴーグルが手渡しで前線へ運ばれた。普段は暴力による縄張り争いばかりが知られる職業専門学校の学生たちが、学校間で結束してモブを守り、モブから拍手を浴びた。そこには大企業のスポンサーも、仲介業者も存在しなかった。商取引はすべて直に行なわれた。そして何よりも、会場には一体感が溢れていた。他のどこからも味わえない、本当に特別な一体感だった。こうしてZ世代は、自分たちが夢に描く社会を、モブという一時的な自律空間で、作り上げていたのだ。今後の闘いは、きっと、夢や想像力の闘いとなる。過去に向かう夢と、未来へ向かう夢との闘いだ。アートの役割が、ますます問われるようになる。★15

★1──失敗に終わったクーデター7回を含む。

★2──2006年クーデターから続いているタクシン派や反クーデター派のいわゆる赤服と、反タクシン派のいわゆる黄服との対立。ただここ数年はこの構図が次第に崩れ、現在は王党派と民主派との分断に移行した。

★3──「Report: Thailand most unequal country in 2018」https://www.bangkokpost.com/business/1588786/report-thailand-most-unequal-country-in-2018(Bangkok Post、2018年12月6日)

★4──タイには王室の批判を厳しく禁じる不敬罪(憲法112章)があり、違反とされれば最高15年の禁固刑が課される。

★5──ソムサック・ジェムティーラサクル。元タマサート大学歴史学の教授で、王室批判のためにフランスへ亡命を余儀なくされた。https://web.facebook.com/somsakjeam

★6──パウィン・チャッチャワーンポンパン。現在は、京都大学東南アジア地域研究研究所の准教授。王室批判のために日本へ亡命を余儀なくされた。氏の管理するFacebookの「ロイヤリスト・マーケットプレイス」(王室批判やパロディなど、王室のことなら言いたい放題のページ)は、数百万人ものフォロワーを持つ。タイ政府のFacebookに対する要求により、このページはタイで閲覧遮断となったが、ページを移動して今でも続行している。なお、Facebookはタイ政府に対し法的措置を取る、と声明を出し、問題は国家と大企業の対立にまで発展した。https://web.facebook.com/pavinchachavalpongpun

★7──政治に関心のある若者たちは、香港の雨傘運動のフラッシュモブ的手法を使った抗議行動の形式を参考にしている。アジアの民主化運動では、タイ、台湾、香港などによる#MilkTeaAllianceという新しいかたちのネットワークも生まれている。

★8──Rebecca Ratcliffe & Navaon Siradapuvadol「Thai teenagers tell rulers: ‘You’re dinosaurs’」(The Guardian、2020年11月22日)https://www.theguardian.com/world/2020/nov/22/thai-teenagers-tell-rulers-youre-dinosaurs

Matthew Tostevin, Petra Mahira「Thai school students protest against 'dinosaurs'」(REUTERS、2020年11月21日)https://www.reuters.com/article/us-thailand-protests-idUSKBN2810AA

★9──マリーナ・アブラモヴィッチは、2018年のバンコクアートビエンナーレでマリーナ・アブラモヴィッチ・インスティチュートを展開し、話題を集めた。

★10──「カゲ──ティラワット・ムンウィライ:社会がタブーを破って会話するようになったいま、芸術作品の立場はどうなるのだろうか?」(The MOMENTUM、2021年1月4日)https://themomentum.co/interview-teerawat-mulvilai-b-floor/

★11──それ以前の2010年にも、BACC近くのお寺で、いわゆる赤服に対する政府の武力弾圧事件のなかセーフゾーンとして指定された同寺に逃げ込んだ市民に国軍が発砲し、医療従事者を含む6人が死亡したという事件があった。

★12──"Untitled 2020 (infinite attempts never concluded)"(2020)

★13──「サムヤーン・ミッドタウンの抗議行動事件から分かったことは、企業の強欲によって我々のパブリックスペースは破壊されてしまったということだ」と題した、影響力ある若手活動家によるこのオピニオンは、大きな反響を呼んだ。Netiwit Chotiphatphaisal「Opinion: Samyan MitrTown protest shows corporate greed has destroyed our public spaces」(THAI ENQUIRER、2021年1月18日) https://www.thaienquirer.com/22994/opinion-samyan-mitrtown-protest-shows-corporate-greed-has-destroyed-our-public-spaces/

★14──Tyrell Haberkorn「Democracy Dreams: A Pedagogy of Struggle in Thailand」(THE MARGINSS、2021年1月13日)https://aaww.org/democracy-dreams-a-pedagogy-of-struggle-in-th

★15──現在、大規模なモブは休止中である。コロナ患者の再増加により、モブがクラスター化すれば政府のモブ全面中止の都合のよい理由とされるだけでなく、社会からの支持も失われてしまうため、モブも大変慎重にならざるを得ない。さらに、再開にあたっては、不敬罪の乱発や資金不足といった問題にも対応しなければならないため、モブはこれまで以上にやり方を工夫する必要がある。

バンコクアートビエンナーレ(Bangkok Art Biennale)

会期:2020年10月29日(木)〜2021年1月31日(日)

会場:BAB Box @ONE BANGKOK、Bangkok Art and Culture Centre (BACC)、LHONG 1919、Museum Siam、River City/Tang Contemporary Art、The PARQほか

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)