フォーカス

【ベルリン、ハレ】パンデミックが開いた世界観──私たちは他の存在とどう生きるのか

日比野紗希(ライター)

2021年08月01日号

ヨーロッパはホリデーシーズンが到来。昨年の秋から続いた厳格なロックダウンが解かれ、ベルリンにも観光客の姿がみえる。美術館やギャラリーをはじめ、アートフェスティバルなどが再開し、文化的側面においても少しずつ活気を取り戻し始めた。

しかし、一方で近隣の国イギリスやオランダ、ギリシャなどの国々でコロナの変異株による感染者数の上昇も際立つ。ワクチン接種率をあげようとEU諸国がはたらきかけているものの、専門家は第4波の訪れに警鐘を鳴らしている。

まだまだ終わりが見えない現状において、人々の行動や社会のあり方も問われている。

本稿では、ベルリンなどドイツ国内で開催されている展覧会やアートフェスティバルを中心にこの不確かな時代を思考する芸術の実践を紹介したい。

Schinkel Pavillon「Sun Rise | Sun Set」が予見するエコロジー

パンデミックという危機がもたらした急激な変化は、まるで私たちの社会に新たな問題を引き起こしているかのようにも見えるが、そうした問題の数々は、もとを辿るとパンデミック以前から潜在していた。皮肉にもコロナは、社会の構造の歪みを顕在化させ、私たちがどのように対処するのかを問うようにも感じる。

なかでも気候変動の問題は、全世界でハイライトされているトピックのひとつである。

パンデミックが訪れる前、気候変動に関するストライキが盛んだったベルリン。スウェーデンの16歳の少女グレタ・トゥーンベリが始めたFriday For Future運動からはじまり、瞬く間に世界に広がったこのムーブメントは、EU全土の経済・政治にも影響を与えている。EUでは地球温暖化対策や循環型経済への移行を主眼としたグリーンニューディールというヴィジョンが打ち出され、今月、2050年までに二酸化炭素排出量と除去量を差し引きゼロにする「カーボンニュートラル」を達成するための計画が発表された。

美術界や哲学などの分野でも、Anthropocene(人新世)という概念が頻出し、近年、気候変動を扱う展覧会も目立つようになった。

今回は、ベルリンのSchinkel Pavillonで開催されているグループ展「Sun Rise | Sun Set」を紹介したい。現代アーティストから19〜20世紀のアーティストの作品が展示されたこの展覧会では、人、動物、植物、無生物、科学技術が絡み合い、絶え間なく変化する相互関係が芸術的視点から多角的に提示される。人間の活動によって地球環境が破壊されるなか、地球の一部としての私たちの役割、そして、その他すべての存在との関係をどのように再構築すべきかを鑑賞者に問いかけている。

中央手前:Henri Rousseau, La Belle et la bête, (c. 1908), 32 x 41.5 cm, Oil on canvas [Courtesy of Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie, Sammlung Scharf-Gerstenberg]

中央奥:Pamela Rosenkranz, Infection (Calvin Klein Obsession for Men), (2021), Terra Preta, scent, LED light, Courtesy of the artist and Sprüth Magers, Berlin

右:Precious Okoyomon, Ditto Ditto, 2020, 63 x150 x 74 cm, Rock, earthworms, moss, dirt [Courtesy of the artist]

左:Pierre Huyghe, Cerrio Indio Muerto, (2016), 64 x 96 cm, Framed Photograph [Courtesy of the artist and Esther Schipper, Berlin, © VG Bild-Kunst, Bonn, 2020]

Sun Rise | Sun Set, exhibition view Schinkel Pavillon [© Schinkel Pavillon and the artists, photo: Andrea Rossetti]

展覧会に足を踏み入れ、まず目に飛び込むのは、LEDの緑色の光に照らされた砂の山。人によっては、この空間に漂う強い匂いを感知する。スイスの現代作家パメラ・ローゼンクランツによる《Infection (Calvin Klein Obsession for Men)》(2021)は、主に猫から感染し、世界の人口の約3分の1が感染していると推定される感染症、トキソプラズマ症の研究に基づいた作品だ。ローゼンクランツは、合成された猫のフェロモンを含む同名のカルバン・クラインの香水を染み込ませた砂を使用し、目に見えない誘引物質が散りばめられた多感覚的な体験空間を作り出した。実際、この香水は野生のネコを惹きつけるのに使われており、トキソプラズマ症に感染した人もこの香りに惹かれるという。ある種のシグナル物質や病原菌が気づかないあいだに人体を占領し、劇的な変化を引き起こすことを示すこの作品は、セクシュアリティと感染、人間と自然、人間と動物などのあいだに存在する相互関係について考えさせる。

ローゼンクランツの作品のメッセージを引き立たせているのが、その手前に展示されているアンリ・ルソーの絵画《La Belle et la Bête》(1908)だろう。フランスの民話「美女と野獣」を原作としたこの絵には、鏡を片手にオオカミと性交する女性が描かれる。不気味でシュールな絵は、人間と自然との関係が常に憧れと恐れの両方を伴ってきた背景を喚起させ、共生的で破壊的な相互依存を示唆する。

これらの鑑賞体験にもうひとつの層を加えるのは、バックグラウンドで流れる坂本龍一の作品『ZURE』(2017)。この曲は、2011年に日本で発生した地震と津波によって破壊されたピアノによって作曲されている。いわば津波によって調律された音色は、人間のコントロールから解き放たれた旋律を脈打つ。

手前:Henri Rousseau, La Belle et la bête, (c. 1908), 32 x 41.5 cm, Oil on canvas [Courtesy of Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie, Sammlung Scharf-Gerstenberg]

奥:Pamela Rosenkranz, Infection (Calvin Klein Obsession for Men), (2021), Terra Preta, scent, LED light [Courtesy of the artist and Sprüth Magers, Berlin]

Sun Rise | Sun Set, exhibition view Schinkel Pavillon

[© Schinkel Pavillon and the artists, Photo: Andrea Rossetti]

盲目の魚にとっての昼と夜

人間、動物、植物、無生物、テクノロジーの相互接続性は、別の形でも鑑賞することができる。

フランスの現代美術家ピエール・ユイグによる水族館シリーズの一部《Circadian Dilemma (El Día del Ojo)》(2017)では、周囲のそれぞれの気候条件に自律的に反応する独立した生物圏が形成されている。メキシコの洞窟を模した水盤の風景には、目の見える1匹の魚と5匹の盲目の魚が生息している。調光可能なガラス板でできた水槽内の照明条件は、風、気圧、温度を考慮しながらジオロケーションプログラムが感知するその場の天候や環境データに従い制御されるため、いわゆる日常の昼と夜が作り出す光の条件によって決定されることはない。バイオテクノロジーを駆使した水盤は、人類、自然、科学技術がもはや別個の存在ではなく、新たな生命システムを生み出す可能性のある未来を予見し、思索的な世界観を描く。

左:Max Ernst, Swampangel, (1940), 65.2 x 81.0 cm, Oil on canvas [Courtesy of Fondation Beyeler, Riehen/Basel, Schenkung Ulla und Richard Dreyfus-Best]

中央:Emma Kunz, Work No. 25, (undated), 79 x 79 cm, Crayon and oil crayon on blue graph paper [Courtesy of Emma Kunz Zentrum, Würenlos]

右:Pierre Huyghe, Circadian Dilemma (El Día del Ojo), (2017), 137.5 x 123 x 164.1 cm, Aquarium, Astyanax Mexicanus (eyeless and with eyes), algae, cave scan cast in concrete, black switchable glass, geo-localised program [Courtesy the artist; Marian Goodman Gallery, New York; Hauser & Wirth, London; Esther Schipper, Berlin; and Chantal Crousel, Paris, © VG Bild-Kunst, Bonn, 2020]

Sun Rise | Sun Set, exhibition view Schinkel Pavillon

[© Schinkel Pavillon and the artist, Photo: Andrea Rossetti]

ユイグの作品と並列されているのは、シュルレアリストのマックス・エルンストによる美しくも不穏な沼地《Swampangel》(1940)。ユイグ自身もシュールレアリズムに多大な影響を受けているが、エルンストが描く毒の楽園は、幻想、現実、可能性のあいだで揺れる自然、文化、精神の境界のあいまいさを強調する。

原始的な記憶を呼び起こすタコ

Monira Al Qadiri, Divine Memory, (2019), video, 4.5 minutes [Image courtesy of artist]

セネガル生まれ、クウェート出身の現代作家モニラ・アルカディリの映像作品《DivineMemory》(2019)では、カメラがさまざまなタコを追跡する。鮮やかなピンク色にデジタル処理されたタコは、ビデオゲームの音とイスラムの詩の音の相乗効果のなかで海を滑っていく。詩的で未来的なシークエンスと、感覚的に優れた知能を持つタコのイメージは、人間という種を超え、生き物の世界の一部として自身を捉えるような原始的感覚に鑑賞者を陥らせる。人間とその他の存在の多様な視点と相互関連性に焦点を当てることで、さまざまな形態の知覚が並行し、絡み合う世界のあり方を提唱する。

Karrabing Film Collective, Mermaids, or Aiden in Wonderland, (2019), Video, colour (27 minutes) [Courtesy of the artists]

Sun Rise | Sun Set, exhibition view Schinkel Pavillon

[© Schinkel Pavillon and the artists, Photo: Andrea Rossetti]

手前:Rachel Rose, Borns, (2019), various dimensions, Rock and glass [Courtesy of the artist and Pilar Corrias Gallery, London]

中央奥:Henri Rousseau, La Belle et la bête, (c. 1908), 32 x 41.5 cm, Oil on canvas [Courtesy of Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie, Sammlung Scharf-Gerstenberg]

中央さらに奥:Pamela Rosenkranz, Infection (Calvin Klein Obsession for Men), (2021), Terra Preta, scent, LED light [Courtesy of the artist and Sprüth Magers, Berlin]

Sun Rise | Sun Set, exhibition view Schinkel Pavillon

[© Schinkel Pavillon and the artists, Photo: Andrea Rossetti]

このほかにも、環境破壊、人種差別、領土侵略、経済的搾取など、資本主義が導いた植民地時代の暴力の影響が描かれた、オーストラリアを拠点とする先住民による映画集団Karrabing Film Collectiveの作品《The Mermaids, or Aiden in Wonderland》(2019)や、哲学者のティモシー・モートンが提唱した「ダーク・エコロジー」の概念に触れ、自然の持つ不気味な側面や生命の脆弱性を示唆するアメリカの現代作家レイチェル・ローズによる岩と融合したガラスの卵形の彫刻《Borns》(2019)などが展示されている。時代や領域を超えたハイブリッドな視点から、人間が支配的アクターでなくなった時代における私たち自身の役割、この世界とのつながり方を多感覚に再考できる貴重な鑑賞体験となるだろう。

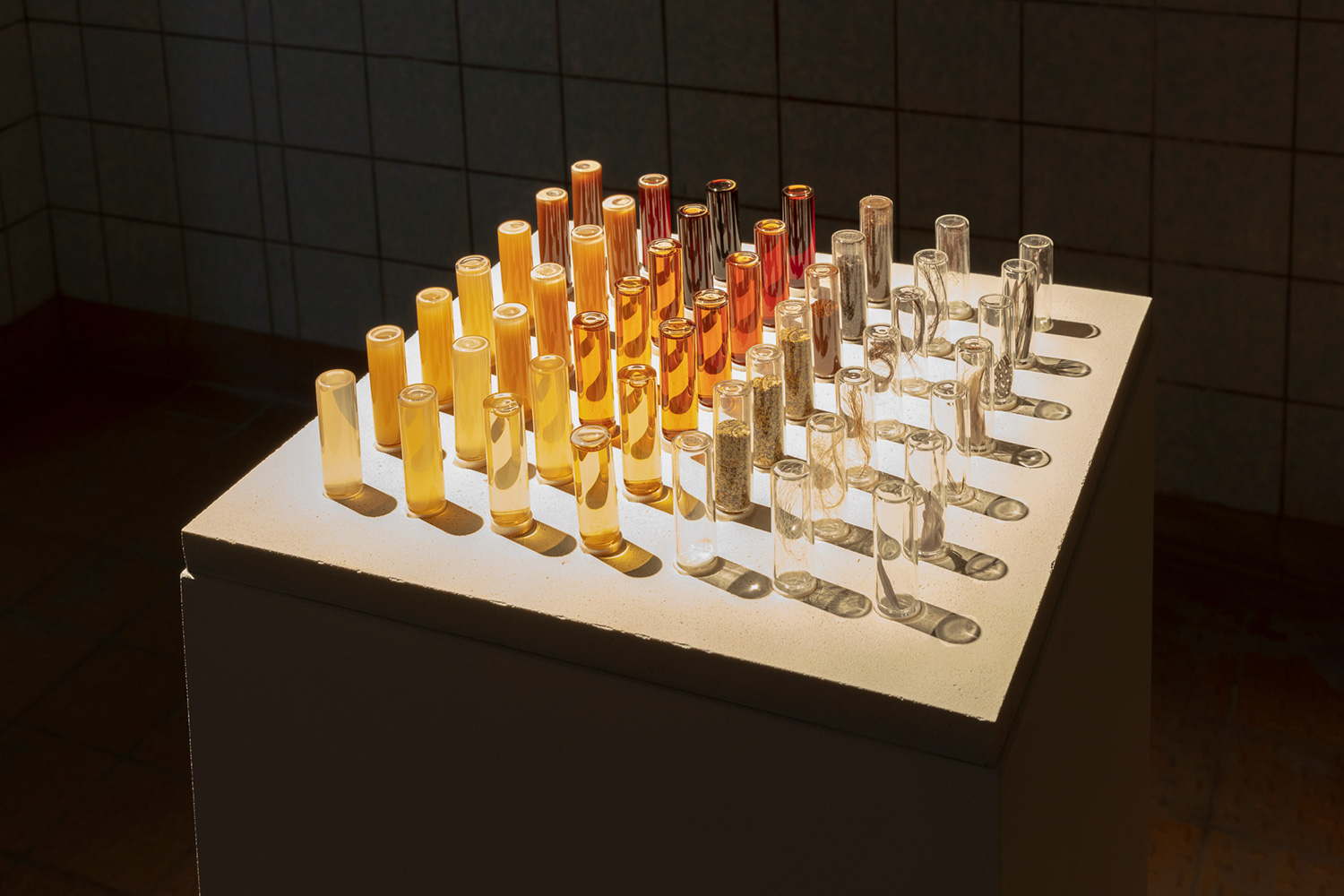

Neri Oxman, Melanin Library, (2020), 34.8 x 34.8 x 8cm, Concrete base, glass screw top vials containing a variety of organically and synthetically sourced melanin [Courtesy of the artist and The Mediated Matter Group]

Sun Rise | Sun Set, exhibition view Schinkel Pavillon

[© Schinkel Pavillon and the artists, Photo: Andrea Rossetti]

Richard Oelze, Baumlandschaft, (ca. 1935), 42.3 x 56 cm, Pencil on cardboard [Courtesy of Galerie Brockstedt, Berlin, Photo: Sebastian Schobbert/Berlin]

Karl Blossfeldt, Geum rivale from Wunder in der Natur, (1928-32 / 1942), 26.8 x 19.8 cm, Photogravure [Courtesy of Galerie Kicken, Berlin]

Sun Rise | Sun Set, exhibition view Schinkel Pavillon

[© Schinkel Pavillon and the artist, Photo: Andrea Rossetti]

Werkleitz Festival──涙がみちびくケアのかたち

パンデミックという危機をとおして、欧米を中心によく聞くようになったキーワードに「セルフケア」「トラウマケア」「ヒーリング」などといったものが挙げられる。

私たち人間自身やとりまくさまざまな存在、属する社会、そして未来に対する「わからなさ」という感覚は、今まさにリアリティのある問いではないだろうか。

不確かなものをクリアにするために何かを定義しようとする不安や焦りは、各所にみられるように感じる。「わからなさ」が高まり、私たち自身の「こころ」にふりまわされて苦悩してしまうような時代に自身やコミュニティ、社会におけるケアや共感システムのあり方が問われている。

ドイツのハレで開催されたEMAP(The European Media Art Platform)主催のメディアアートの祭典Werkleitz Festivalから、このテーマに関連する印象的な作品を紹介したい。

今年は、「move to…」というテーマのもと、Sociosphere、Ecosphere、Bodydatasphereという3つの領域にタームをわけ、芸術と科学技術の融合が社会的、生態学的、技術的ダイナミクスの兆候としてこれからの社会にどんな変革を示唆できるかということに焦点をあてた。

Kasia Molga, How to make an ocean [© GOSIA SIWIEC]

ポーランドのアーティスト、カシア・モルガによる《How to make an ocean》(2020)は、私たちが流す涙を採集し、海洋に生息する様々な種類の藻を育て、海をつくるというインスタレーションだ。モルガは、自身が経験した大きな喪失、悲しみ、不安、怒り、喜びなど異なる感情によりこぼれ落ちた涙を18カ月という月日をかけて採集し、感情の液体が育くむ小さな生態系を作り上げた。会場に並べられた無数のボトルには、日付、涙の理由、育てられている藻の名前が日記のように刻まれている。

Kasia Molga, How to make an ocean

Werkleitz Festival 2021 move to … [© Werkleitz, Photo Falk Wenzel]

Kasia Molga How to make an ocean

Werkleitz Festival 2021 move to … [© Werkleitz, Photo Falk Wenzel]

涙に含まれる主要成分(窒素、カリウム、リン)は、偶然にも海洋で藻が発生するために欠かせないものだそう。涙に含まれる栄養価は、食生活やライフスタイル、泣く理由などが影響しており、その配合によって適応する藻の種類も異なるという。

泣くという行為がカタルシスの一部となる儀式的なインスタレーションは、私たちを感情と向き合わせ、自身を治癒する私的な旅へと誘う。内省的なこの体験は、同時に海のはじまりといった外の世界との詩的なつながりをも示唆する。芸術と科学の融合によるケアの可能性がそこにはある。

パンデミックという終わりそうで終わらない事態の余波の影響もあるのだろうか。

執筆をしながら、とりあげた展覧会や作品の背景にあるリアリティが、再び私の胸をざわつせる。不確実性を伴うこの時代、ポストパンデミック後の世界を私たちはどう構築していくのか? これらのアートからの提起が、新たな代替案を考えるヒントになればと思う。

Sun Rise | Sun Set

会期:2021年2月27日(土)〜8月22日(日)

会場:Schinkel Pavillon(Schinkel Pavillon e.V.,Oberwallstraße 32, 10117 Berlin, Germany)

Werkleitz Festival 2021

会期:2021年6月19日(土)〜7月4日(日)

会場:Ex-Stasizentrale Halle(Former headquarters of the East German Ministry of State Security in Halle, Blücherstr. 1, 06122 Halle [Saale], Germany)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)