フォーカス

【オアハカ】それでもなお、文化芸術が自律的に存在する場所

清水チナツ(PUMPQUAKES/インディペンデント・キュレーター)

2021年11月01日号

メキシコ南部に位置するオアハカで1年半の滞在を終えて、2021年9月に帰国した。昨年3月12日にメキシコに入国した際は、パンデミックの波はまだ押し寄せていなかったが、それから1週間も経たずに街から人の姿が消え、マスクや手洗い、アルコール消毒などがこの街でも日常となった。半年くらいで落ち着くかな……という希望的観測は大きくはずれ、筆者の滞在中、オアハカの美術館や博物館、大学などの公共施設の扉は閉じられたままだった。しかし、このパンデミック禍であっても、アーティストたちはコレクティブでの活動を継続しており、その様子を彼らのタジェール(工房、ワークショップ)や街中で見せてもらう機会に恵まれた。パンデミック禍のオアハカの様子を振り返り、そこから見えてきたことを綴りたい。

紀元前500年頃から紀元800年頃まで繁栄したサポテカ文化の中心をなす祭祀センター「モンテ・アルバン遺跡」のふもとにひろがるオアハカの街。高層建築はない

普段なら家族でにぎわうオアハカの墓地もパンデミック禍で入場制限が設けられた

ナショナルな歴史記憶装置から、多声的な歴史意識の孵化器へ

筆者が初めてオアハカを訪れたのは、2018年の初夏。メキシコシティでリベラやオロスコ、シケイロスなどナショナルな歴史記憶装置として描かれた革命時代の壁画を見て過ごし、それからオアハカへ向かった。当時、オアハカについては、「住民の約4割が先住民族★1で、彼らによって伝統的な文化や儀式が数多く残されている街」ということくらいしか知らなかった。とくに目当ての展覧会や芸術祭などが行なわれている日程でもなく、あえて理由をのべるとしたら、普段は宮城県に暮らしているので、都心部以外の地方都市も訪ねてみたかったからだ。

仙台の中心部と同規模(約2㎞四方)であるオアハカの歴史地区セントロを歩いてみてまず驚いたのが、街中のいたるところに現われる巨大な版画群だ。それは、「現代版壁画」と呼びたくなるような等身大を超える大きさで、当時スペイン語がわからない私にでも、その図像から「先住民族の尊厳」や「資本主義への抵抗」「女性や子どもの権利」などを訴えていることが伝わってきた。そこに描かれているのは、大文字の歴史では語られてこなかった小さな複数の声であり、民衆の視点を持った野史の断片だった。そして、文字を介さずとも図像のイメージで伝わってくる感覚が、「民話」のそれと似ていると思ったりもした。私が東北で出会った伝承民話は、口から耳へと文字を介さずに語り伝えられてきた。双方ともにナショナルな歴史の潮流の下に確かに流れる、多声的な民の歴史だった。

ポルフィリオ・ディアス通り「2020 Arte Contemporaneo」の外壁。2020年に再訪して撮影

通りに次々現われる版画を、夢中になって追いかけていると、ひとつのタジェールに行き当たった。BURRO PRESS(ブーロ・プレス)という名の版画工房には、ギャラリースペースのほかに、大きなプレス機が設けられた制作スペースがあり、アーティストたちが版画制作をしていた。ふと手もとを見ると、彼らは日本製の彫刻刀を使っていた。英語すらほとんど聞こえてこないこの街で日本語を目にするとは思ってもみなかったので、話しかけてみると、「僕らは、日本人画家の竹田鎭三郎先生に、版画を習ったんだ」と言う。伝言ゲームのようなやりとりののち、竹田氏のアシスタント筒井美佐世氏と連絡がとれ、その日のうちにご自宅とアトリエを訪ねさせてもらった。今回のリサーチは、美佐世氏の多大な尽力により実現できたこともここに記しておきたい。そして、オアハカの版画運動の火つけ役とも言える日本人画家・竹田鎭三郎氏について、まずは紹介したい。

竹田鎭三郎──言語の違いを超え、多様な民族を束ねる「版画」

竹田鎭三郎氏は1935年愛知県瀬戸市に生まれ、1957年に東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻を卒業した。同年には第1回東京国際版画ビエンナーレ展に筑豊炭坑をテーマにした《労働者》を出品し入選。北川民次★2の薫陶を受け、1963年にメキシコに渡った。メキシコシティの国立サン・カルロス美術学校で壁画を学び、TGP(Taller de Gráfica Popular)★3にも参加。1978年からはオアハカに移り住み、ベニート・フアレス自治大学の美術教授となる。

「SHINZABURO TAKEDA x Grabadolandia 2020 ( Instituto Gráfico de Chicago )」 撮影・編集:Yoshitomo Nagasaki

先述したとおり、オアハカは先住民族が多く暮らす地域で、竹田氏の学生の大半が海岸地帯や山岳地帯出身の先住民族の学生たちだ。竹田氏は、材料が安価で、複製可能である「木版画」を彼らに教えた★4。竹田氏は学生たちに、「自分の村に帰って、そこで起きていることをよく観て描きなさい」「百姓が自分でつくったものを売るように、日々、自分たちでつくったものを売りなさい」と彼らに語り「郷土主義」や「百姓美術」を教えた。そのことは、歴史的に幾度となく虐げられたために貧困率が高く、劣等感に苛まれてきた彼らを勇気づけ、尊厳の回復を支えた。また、それぞれに言語の違いを超え、「版画」という表現を自分たちの共通言語として、作品により互いの理解を深めてきた。以来、竹田氏のもとで版画を学んだ学生は約400人を数え、彼らは卒業後も街中にタジェールを構え、制作を続け、作品を販売しながら生活している。

2006年──大規模ストライキ/闘いと自治の経験から

また、彫刻刀で板面を彫る作業は、刀で彫り進み、切り込むことでもある。「木版画は、普段、黙ってあまり語らない先住民の学生たちが、“闘うこと”を、経験するきっかけになったのかもしれない」と竹田氏は語る。

2006年はオアハカに暮らす人々にとって忘れられない年だ。その年の6月14日、教員たちからなる全国教育労働組合は、賃上げや教育環境改善を訴えるために集まり、大規模なストライキをセントロの中央広場で開始した。その教員たちをオアハカ州政府が催涙ガスや銃火器などの小型兵器を用いて強制排除する事件や、その様子を報道していたアメリカ人ジャーナリストが殺害される事件が起きた。この州政府の暴挙に憤った民衆たちは、州内の自治体、労働組合、農民団体、先住民団体、NGOなど356の各種団体から成るオアハカ人民民衆会議(Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO)を結成し、州知事の即時辞任を求めた。彼らは市内に続く道にバリケードをはり巡らせ、州政府の庁舎やラジオ、テレビ局を占拠し、政府関係者を退去させた。その大規模な抗議運動に参加することをきっかけに結成されたのが、竹田氏の学生らからなるコレクティブASARO(Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxaca)だ。ASAROは、「アートを通じて民衆と対話し、社会の変革を行なうこと」を目的とし、複製可能なメディアである版画を共同でたくさんつくり、公共空間に貼っていった★5。また、デモに参加する人々から依頼され、旗やポスターなども制作し、運動を後押しした。

ASAROの活動は国内外のさまざまなメディアでも紹介された。資料の一部は Espacio Zapata で閲覧できる

2006年にASAROのメンバーなど竹田氏の学生らが作成した版画を布に刷ったもの。竹田氏の自宅にて

これらの活動を契機に彼らはその後、セントロ地区にタジェール Espacio Zapata(エスパシオ・サパタ)を構え、教育の機会に恵まれないオアハカ近郊の集落の子どもや女性たちへのワークショップ、版画制作、展覧会、作品販売などを日常的に行ないながら、社会運動へも積極的に参加してきた。この Espacio Zapata を皮切りに、セントロ地区だけでも約30のタジェールが生まれた。

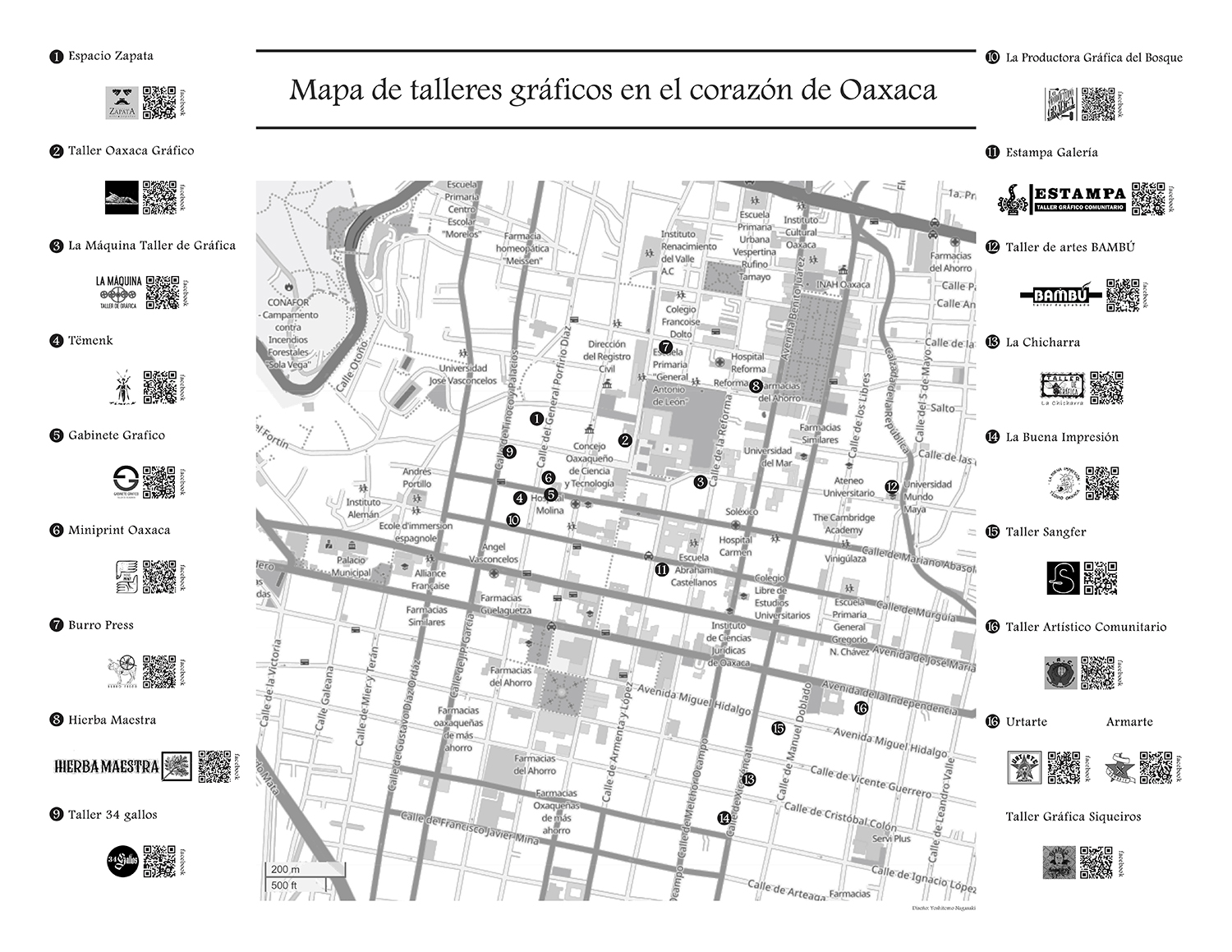

オアハカ・セントロの主要なタジェールをマッピングしたもの

ASAROの初期の中心人物であるマリオ・グスマンは、その後も多くのコレクティブを生み出し、現在は10代前半から50代半ばまで幅広い年齢や背景を持つ人々とともに Subterráneos(スブテラネオス)をたちあげ、活動している。コロナ禍にあっても感染対策をとりながら、デッサンや壁画、版画などの多様なクラスを無償で行なっていて、長期間休校となった学校にかわるオルタナティブな野外芸術学校のようだった。また、この時期にローカルな課題はもちろんのこと、世界的な政治・社会課題に対して積極的にコミットし、連帯を表明し続けていた様子は、とても深い印象を残した。

コレクティブでの版画制作の様子。パペル・チーナと呼ばれる紙に刷られ、街中に貼られる。写真右がマリオ・グスマン

ひとつの版画を数名で彫ることも。20代の若いメンバーは2006年の大規模ストライキ当時、6歳だったが、

街中に貼り巡らされた版画を覚えていて、のちにコレクティブに参加するようになったと語る

タジェールで初めて絵を描いたという女性たち。壁画のレッスンとして、巨大なキャンバスに描く。後日、中庭で展覧会がひらかれた

「EL CAMINO MUESTRA/道が示す」 撮影・編集:Yoshitomo Nagasaki

また、ASAROの初期からのメンバーで現在も Espacio Zapata の運営を担っているセサル・チャベスは、投獄されても作品をつくり続けた画家シケイロスにちなみ Taller Gráfica Siqueiros(タジェール・グラフィカ・シケイロス)という工房を刑務所内につくり、刃物の持込み厳禁であった所内で交渉を重ね、版画のワークショップを継続的に行なっている。「単純作業が多い刑務所内で、自分自身に向き合い内面を表現することができる唯一の場だ」と積極的に制作を続ける受刑者は多い。このタジェールには、ASAROのメンバーや竹田氏も講師として招かれている。

刑務所内に設けられた版画工房 Taller Gráfica Siqueiros。[写真提供:Taller Gráfica Siqueiros]

写真中央がセサル・チャベス。彼は週3回、オアハカ各地の刑務所を訪ねワークショップを行なっている。[写真提供:Taller Gráfica Siqueiros]

これら一連の活動から、彼らは美術館での発表をさほど重要視しておらず、むしろ、「街中に表現が埋め込まれ、誰もがそれらを鑑賞できること」、「タジェールで誰しもが表現を学べること」、「社会のなかでそれらが作用すること」などを重要視しているように思える。だから街に出るとかならず彼らを見かけるし、いつも新しいプロジェクトが起こっている。そこには「明日からでもすぐに始められる」という気軽な雰囲気があるし、アーティストが主体者というよりも、人々と社会をつなぐ媒介者のような存在なのだ。

フランシスコ・トレド──カルチュラル・アクティビストが街に蒔いた種

2020年時点でメキシコの人口は約1億2601万人、日本の人口が約1億2713万人★6なので、近似値とも言えるが、今回のパンデミックで、メキシコは感染者3,749,860人、死者284,008人(2021年10月17日時点)を数え、過酷な状況は続いている。しかし、このような災厄のなかにあっても、不思議と息が詰まるような雰囲気はなく、人々が連帯してこの困難を乗り越えようとする空気が街にはあった。

左:市場前の仮設の手洗い場。アーティストたちが制作し、セントロ地区のすべての市場に設置された

右:広場の木にはCovid-19による死者を追悼するためのリボンが結ばれている

左:ロックダウン中の街に人の姿は消えたが、野良犬のための給水や餌やりは地域の人たちにより継続された

右:エッセンシャルワーカーである医療従事者を讃えるポスター「王はいないが、英雄はいる」。ASAROの元メンバー LINE MARKER作

もちろん一朝一夕でこのような街の雰囲気が醸成されるわけではない。オアハカが災厄のなかにあっても精神的に健全な状態にあるのは、オアハカ南東部フチタン出身のアーティスト、フランシスコ・トレド氏(1940-2019)の貢献も大きい。カルチュラル・アクティビストでもあった彼は、オアハカ州内に美術館やタジェール、図書館などを★7私財を投じて設立し、アーティストたちがさまざまな表現に触れ、自身の制作や発表の機会を得られるよう尽力した。また、街の中心部に市場をつくり農家など第一次産業に従事する人々の生業を支え、メキシコの主食であるトウモロコシの遺伝子組み換えに反対し、在来種を守る運動も積極的に行なった。ソカロ(中央広場)にマクドナルドが進出しようとしたときには、それに対抗するために、タマーレス(トウモロコシ粉をラードとあわせて練り、皮で包んで蒸したメキシコの伝統料理)を街中で配るなど、独自の反対運動を展開して阻んだ。また先住民族出身の表現者の育成にも熱心で、サポテコ語やミステコ語などそれぞれの言語の文学賞を設立し、それら先住民族の言語で描かれた絵本の制作なども行なってきた。

2019年に氏が急逝した際、オアハカの街は悲しみに包まれ、街中が喪に服したと聞く。生前、「お願いだから、通りに自分の名前をつけたりはしないでくれ」と言い遺したので、名前こそ付けられなかったが、彼を愛するアーティストたちが通りに彼の姿をたくさん描いている。それはナショナルなモニュメントとは異なり、暮らしの傍らに存在し、人々の語りとともにある。トレド氏に限らずとも、この街には無数の死者がすぐそばにいると感じられる。彼らが生前なにをしてきたかは、街中の人に語り継がれ、死者が何度もこの世に呼び戻されているふうなのだ。

トレド氏追悼のステンシル「神は決して死なない」。氏の反骨精神を表わすかのようにモヒカン姿に

メキシコ──災害ユートピアを手放さない唯一の場所

作家レベッカ・ソルニットは著書『災害ユートピア―なぜそのとき特別な共同体が立ち上がるのか』(高月園子訳、2010、亜紀書房)のなかで、災害ユートピアが継続して残った例として、1985年に大地震を経験したメキシコのその後の変遷をとりあげている。

「1985年のメキシコシティの大地震では、市民は互いを、自分たちの強さを、そしてあらゆる場所で幅をきかせて全能に見えていた政府がなくても別に困らないことを発見し、しかもそれを手放さなかった。それは国を作り変えた。社会参加や結束の固いコミュニティといったユートピアは災害後も長く続き、しかもアメリカ大陸のどこよりもその存在は堅固だった。災害ユートピア自体は、わたしたちに可能性を模索させる理想主義的、またははかないモデル以上になることはめったにない。ところが、メキシコ人はいったんユートピアを味わうと、それを日常生活の大きな部分にするために積極的な行動に出た」(同書、182頁)

彼らが、先に起こった災厄をひとつの大きな転換点として、たちあがったユートピアを今日まで手放さずにきたことは、このパンデミック禍にあってより鮮やかに実感された。しかしユートピアの永続には、努力を要する。彼らは災害ユートピアをその後の日常に接続させて、暮らしのなかでの闘いを続けてきたのだ。筆者の滞在中、パンデミックだけでなく豪雨災害や地震も起きたし、さまざまな労働者のストライキは日常的に行なわれ、主要な道路は封鎖された。交通事故や断水、停電などもたびたび起きた。しかし、それらに苛立って一方的に不満を浴びせる人はいなかった。些細なことなら自分たちで修復、起動できる技術をみなが持っているし、「次は自分たちの出番だ」と脇に控えている雰囲気さえある。常に不安定な状況のなかにあっても、精神的には健全な状態にあり、居心地の良さがあった。彼らはこの世界のなにが美しいかを言葉にしたり、互いへの労いも忘れなかった。社会の変化に時間がかかることは百も承知で、息長く、ときには楽しみながら活動する方法を、実践のなかから編み出している。

テイクアウトを呼びかける飲食店のカラベラ(骸骨)

オアハカ現代美術館の労働問題に連帯するライブ。美術館の前で行なわれた

サント・ドミンゴ教会前の遊歩道で行なわれたパレスチナとコロンビアへの連帯デモ

渦中で考える──〈余白〉を持つこと、身を投じること

ある日、親しくしているあるサポテコのアーティストが、日本語の練習をしているのが聞こえてきた。

「いま、なにしてる?」「なんにもしてない」

彼らが「なんにもしてない」と発するとき、暇とか怠惰とはニュアンスがすこし異なる。「なんにもしてない」は、「いつでも応じられるよ」という〈余白〉を意味するのだということを、彼らと日常をともにすることで理解できるようになった。自分のことだけで忙しくしている人は、ここにはほとんどいない。それぞれが、なにかに応じられる状態〈余白〉を持っている。その〈余白〉とは利他的にはたらく〈時間〉であり、他者にも開かれた〈空間〉であり、その場に提供できる〈技術〉でもあると思う。

メキシコに渡って半年くらいまでは、終息する気配のないパンデミックに不安を感じたり、いつまで経っても開かない美術館や図書館の扉の前で、歯がゆさを感じたりもした。しかし、ひとたび街を歩いてみると、通りのいたるところに現われる巨大版画は、日々、更新され続けているし、タジェールの扉は開いていて、いつでも迎え入れてくれた。アーティストたちの活動があまりにも活発で、日々さまざまなことが起こるので、これら一連の活動がアーカイブされていないことにもったいなさを感じ、写真や映像で記録したりもした。しかし、彼らの活動に併走するうちに、“アーカイブを残すこと”よりそこに“身を投じること”のほうがより具体的な継承につながっていることを感じた。記録物を残すことよりも、実践のなかで継承していくこと。その実践には、自分自身で課題にコミットすることがつきまとうので、オリジナルをそのままの形で引き継ぐというよりは、そこに集まる人や場所に応じてブレるし更新される。そして、その運動は、経験されることにより、「物」ではなく「人」に刻まれるのだ。その先の景色として、オアハカのような自律的で、寛容で、文化芸術が活性した状態がある。

「オアハカへようこそ」。イグナシオ・アジェンデ通り

「私たちの権利への自由。資本主義と家父長制をやめなさい」女性版画コレクティブ ARMARTE 作。

ARMARTEは、マリオのクラスに参加した女性たちが結成した

であるならば、帰国後にメキシコで経験させてもらったことを記録にまとめて満足するのではなく、それらを携えて、暮らしの場で実践に移していくほうがきっといい。

東日本大震災から10年が経過するなかで、東北の沿岸部には全長約400kmにおよぶ防潮堤、数多くのメモリアル施設もつくられた。たとえ復興工事や復興事業によってそれらが十全に整備されたとしても、そこに生きる私たちの社会や政治、文化芸術をめぐる状況は決して好転してはいない。それどころか、日本では、コロナに感染したことによる死者よりも、この先を憂いて自ら命を絶った人のほうが多いのが現実だ★8。パンデミックが終息したあと、またもと通りの生活に戻ることを、私たちはほんとうに望んでいるだろうか。この引き延ばされ宙に浮いた時間のなかで、もう一度問いたいと思う。なぜなら、私たちはもうすでに地球環境に甚大な影響を及ぼし、災厄が常となった人新世の時代に足を踏み入れてしまっているのだから。しかし、過酷さばかりを強調したいわけではない。すこしでも自分たちの社会を良い方向に変えていきたいと身を投じてきた人々によって経験される喜びと生への実感が確かにあることを、彼らの充実した表情や、逞しくて寛容な空気の流れるオアハカの街が証している。

★1──メキシコ国内には、約70もの先住民族がいると言われている。オアハカには、サポテコ、ミステコ、マサテコ、ミヘ、コスタチカなど19の民族が独自のコミュニティを形成し暮らしている。

★2──静岡県出身の画家(1894-1989)。1913年に渡米、1914年ニューヨークのアート・ステューデンツ・リーグに入りジョン・スローンに師事。キューバを経て1923年にメキシコに渡り、サン・カルロス美術学校を卒業後、オロスコ、リベラ、シケイロスなどメキシコ壁画運動を推進した画家たちと交遊する。トラルパンの野外美術学校や、タスコでの児童画教育にとりくみ1936年に帰国した後、日本で創造美育運動を展開した。

★3──大衆向け印刷物、版画の制作、及び教育訓練を行なった政府直営の施設(加藤薫著『メキシコ壁画運動―リベラ、オロスコ、シケイロス―』[現代図書、2003]参照)

★4──メキシコの歴史を振り返ると、版画は社会批判や政治風刺のメディアとして幾度となく歴史の表舞台に登場しているが、竹田氏がオアハカで教鞭をとる1970年代後半は、版画の授業は活発には行なわれていなかった。

★5──山越英嗣著『21世紀のメキシコ革命 オアハカのストリートアーティストがつむぐ物語歌』(春風社、2020)。オアハカのアートシーンにまつわる資料が限られているなか、山越氏の先行研究には大いに助けられた。

★6──総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html、メキシコ国立統計地理情報院INEGI https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/

★7──フランシスコ・トレドが設立した文化施設に、オアハカ現代美術館(Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca)、アートセンターCasa(Centro de las Artes de San Agustin)、図書館やタジェールも併設されたIAGO(Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca)、アルバレス・ブラボ写真センター(Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo)などがある。

★8──「昨年自殺者、11年ぶり増 コロナ影響か、女性深刻―厚労省速報値」(時事通信、2021年1月22日付)https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012200413&g=soc、

「新型コロナ禍で急増する女性、若者の自殺。ライフリンク清水さんが説く『自殺は個人ではなく社会の問題』」(日本財団ジャーナル、2021年3月19日付)https://www.nippon-foundation.or.jp/journal/2021/55066

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)