フォーカス

【ベルリン】分断の社会に投じるrefusal(拒否)というアイデア──transmediale 2021–22: for refusal

日比野紗希(ライター)

2022年03月01日号

アート・デジタルカルチャーのフェスティバルtransmedialeのハイライトが2022年1月26日から2月18日にわたってベルリンで開催された。

新アーティスティックディレクター、ノラ・オ・ムキュ(Nora O Murchú)のもと、例年とは異なり、2021年から2022年の通年で行なわれた第35回フェスティバル。「for refusal」というテーマを掲げ、さまざまな社会課題に対する社会的および政治的な代替システムの構造の想像と議論の場として、オンラインやオフラインでの展覧会やレクチャー、ワークショップを展開した。1年間にわたって行なわれたフェスティバルの集大成として開催されたシンポジウム「This is Not Anarchy, This is Chaos(これは無秩序ではない。混沌である)」と展覧会「abandon all hope ye who enter here(この門をくぐる者は一切の希望を捨てよ)」を紹介したい。

社会派メディアアートフェスtransmediale

毎年、年が明けるとtransmedialeの季節がやってきたと感じる。

transmedialeの発端を辿ると、1988年から行なわれていた実験的なビデオアートの祭典「VideoFilmFest」につながる。1990年代半ばからPCによるメディア革命とインターネットの普及を契機に急速にフェスティバルの形態はより社会派へと変化し、1998年には「transmediale」と改称された。世界のメディアアートフェスティバルと比較したとき、transmedialeは社会派、学術的といった特色がある。毎年異なるテーマを設け、政治・経済・文化面における現行のシステムに対する社会的課題を、研究者・アーティスト・理論家・アクティビストなどとともに議論し、その課題に対するオルタナティブな視点を見出す気質が強い。

特に、近年の欧州のメディアアートの動向を探ると、テクノロジーの進化とともに加速し続けるデジタル資本主義や監視社会、帝国主義・植民地思想がうみだした政治・経済・文化の分裂、人権問題などにまつわる社会課題は避けられない主題として扱われていることがわかる。アートや科学技術は人類史とリンクしていて、相互の影響や関係性があって初めて考えられる物事がたくさんある。こうしたテーマはメディアアート、メディアカルチャーの領域だけでなく、哲学や人類学、さまざまな理論の専門家たちのあいだで超領域的に共有されている。

Heather Dewey-Hagborg, Chelsea Manning, Becoming Resemblance

筆者がはじめて足を運んだ2018年のtransmedialeでは、Brexit、トランプ政権誕生といった情勢のなかで、物事をすべて「額面通り」で受け取るポピュリズムへの問いかけとして「Face Value(鵜呑み)」というテーマが掲げられた。Face Valueの経済学的な起源から、デジタル・ポピュリズムの驚異的な発展、Facebookなどのフィルターバブルに代表されるアルゴリズムに導かれるコミュニケーション、ネットカルチャーの急進化のなかで生まれている人種・階級・ジェンダーのバイアスに関する問題まで、多彩なトピックスが扱われた。

2019年は、デジタル社会において「何があなたを動かすのか?」という大きな問いのもと、テクノロジーと感情・共感の関係に焦点があてられた。テクノロジーによって感情がコントロールされていくプロセス、データ偏重主義に伴う「感情や意思決定の単純化」への抵抗、今後のデジタルカルチャーにおいて感情や共感が果たす役割などが議論された。フェイクニュース、ビッグデータ、アルゴリズム、ソーシャルメディアが、政治や社会、経済システム、人間関係などに与える操作的・偏重的な影響、加速する分断の事例を参照し、社会システムとデジタルテクノロジーの設計思想の見直しを求めた。

世界的に広がった気候変動ストライキやブロックチェーンなど分散型ネットワークに注目が集まった2020年のテーマは「End to End」。現在のネットワーク社会が抱えるさまざまな課題や未来のネットワークのあり方に焦点を当て、ネットワーク社会の歴史と現状を読み解き、持続可能な、端と端をつなぐ(End to End)コミュニケーションの構築、それを可能にする技術モデル、そのナラティビティとは何かという問いを投げかけた。

このように、transmedialeは、デジタル技術が当然のように社会に受け入れられ、経済社会のインフラに統合されつつある「ポストデジタル化」の社会状況をトピックスに、芸術的観点からの批評を交え、さまざまなフィールドの専門家との議論と実践のプラットフォームを構築してきた。

Taina Bucher, Joana Moll, and !Mediengruppe Bitnik "Algorithmic Intimacies"

[Photo: Laura Fiorio, transmediale]

Anne Duk Hee Jordan, Atmospheres of Breathing [Photo: Luca Girardini]

refusal(拒否)が発動させるオルタナティブな対話

transmediale2021-22は「for refusal(仮に「拒否」と訳すが、ここでは日本語がもつ関係や対話の終結とは逆のニュアンスを含む言葉として使われている)」をテーマに掲げ、「信念」「妥協」「摩擦」「スケール」「絡み合い」の作用を関連づけ、refusalを単にNOというだけの主張や判定としてではなく、その行為がもつ変容の可能性について思考し、議論を展開した。

気候変動やコロナの行動規制、ワクチンの接種義務などに対する懐疑的な視点、フェイクニュースに煽られた陰謀論、世界各地で現在進行中の侵攻や弾圧、また、それに対する抵抗など、transmedialeはこのような社会の分断に対し、refusalが対話や交渉を開き、価値観や関係性の再構築への道をひらく可能性を提起する。refusalは妥協と摩擦から生まれ、固定概念からは外れた方法で行動し、想像することを要求する。「拒否」はあまりにも長年に及ぶ排除や抑圧の末に選ぶ手段なのだ。それは、不可視のアルゴリズム的バイアスや植民地主義の歴史とつながる固定された論理システムではなく、多様性や差異、共存を求める。

現代社会が抱える問題は、ある一点を改善すればよいという単純なものではない。例えば、生態系崩壊の裏には、環境、経済、政治、宗教、民族、歴史、テクノロジーなどさまざまな領域間での複雑な絡み合いがあり、人間中心主義を超えたあらゆる種との相互依存性に着目することも必要とされる。

現代の社会課題に対峙する行為として、環境に配慮した生産・消費プロセスを実践する企業の商品を購入する、人種やジェンダーなど人権問題に取り組む組織を支援する、ソーシャルメディアから距離を置く、ブラウザに広告ブロッカーをインストールしたり、オープンソースの暗号化ツールを利用するなどという行動が挙げられる。これらは劇的な変革を目指す集団的なアクティビズムというよりは、個人的な実践として行なわれることが多い。見落とされがちな日常生活のなかにある小さな抵抗のジェスチャーに対して注意を促すためにはどうすればよいのか、また、そこからスケールアップを図るための方法論が論点となった。

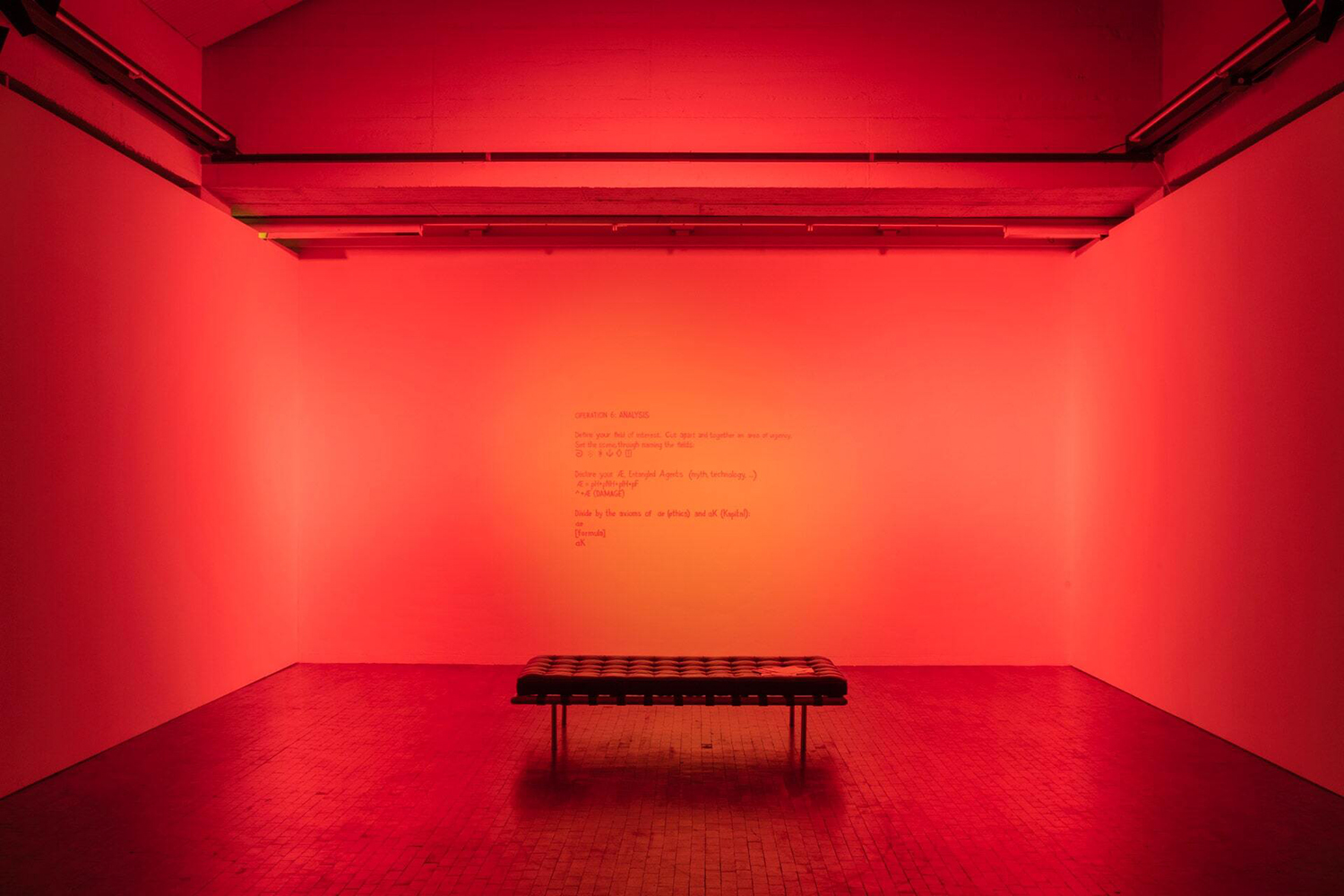

The Underground Division, Queering Damage [Photo: Luca Giradini]

無為がもたらす自己搾取からの解放

「This is Not Anarchy, This is Chaos(これは無秩序ではない。混沌である)」と題された2日間のシンポジウムでは、これらのアイデアをさらに発展させ、作品や研究を通じてテクノロジーによって過剰に煽られるファンタジーや欲望に疑問を呈するアーティスト、理論家、活動家による講演、議論、映像上映が行なわれた。

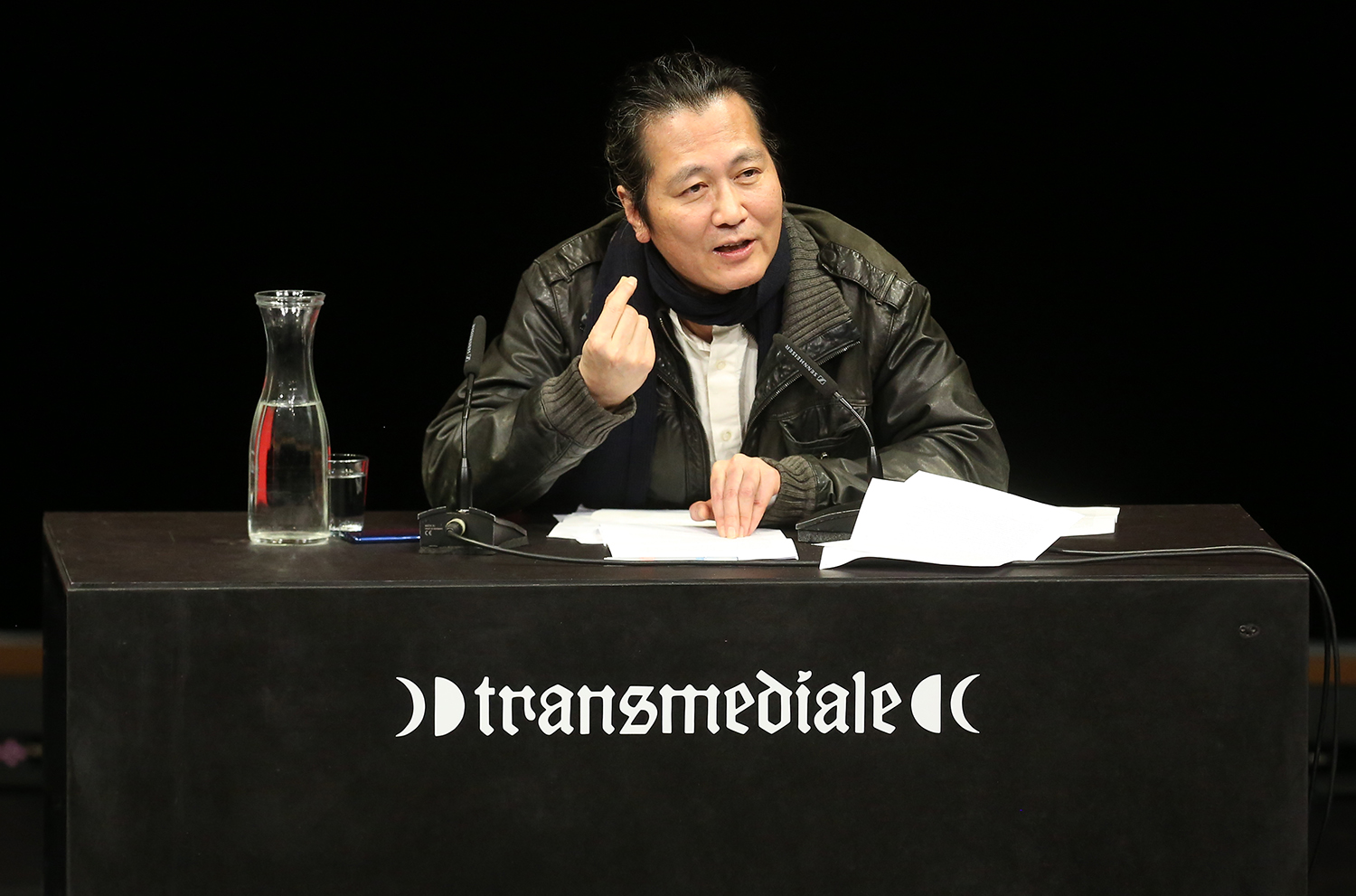

なかでも注目のレクチャーは、韓国生まれ、2012年から2017年ベルリン芸術大学教授を務め、欧州20カ国で翻訳刊行されたベストセラー哲学者ビョンチョル・ハン(Byung-Chul Han)による「On Idleness(無為について)」だ。

Byung Chul Han "Von der Untätigkeit" [Photo: Adam Berry]

ビョンチョル・ハンは、2020年『ArtReview』誌で、アート界で影響力のある人物のランキング「Power 100」の62位に選ばれたことがある。著書『疲労社会』(横山陸訳、花伝社、2021)、『透明社会』(守博紀訳、花伝社、2021)のなかで、「透明性」「個人の自由」「成果・達成主義的な自己実現」などはネオリベラリズムの装置として機能しており、われわれを取り囲むソーシャルネットワークやビッグデータがもたらす過剰な情報量に、社会や自身を疲弊させる要因が潜んでいるとハンは警鐘を鳴らす。

ハンは自分の決断で「自由に」生きる現代の個人は、自分の欲望に捕らわれたパフォーマンスの奴隷であると説く。ヘルシーで幸せな人生を目指し、自己実現をしていると信じて、私たちは自発的に自分自身を「搾取」する。私たちを消耗させるのは外的な抑制ではなく「どんどん成果を出さなければならない」という内からの指令だ。仕事でも、プライベートでも、私たちは常に何かを達成して、次に進み、自由で充実した人生を謳歌しなければならない。

自己満足や承認欲求を満たすソーシャルメディアはこのサイクルを加速させる。仕事の成果、自分の考え、プライベート、感情などを自発的にオンライン上で発信し続けると同時に、他者の成果を見て、さらに自分に鞭を打つ。

ハンはこうした「自由」や「人はひとりの個人である」という考えも幻想であるという。過剰な自我や肯定性は自己を焼き切り、新たな創造のためのエネルギーを奪う。ハンはこの「自由」の感覚を伴う自発的な奴隷制度がネオリベラリズムのひとつの象徴的な側面だと指摘する。

オンラインに蔓延するある種のネガティブな「ネットエゴイズム」「ナルシシズム」「データセクシャル(自分の私生活に関する情報を執拗に収集し、シェアする人)」の裏には、不安を煽り、感情的、体力的に疲れ切ってしまううつ病や燃え尽き症候群のような心理的障害が潜んでいる。

こうした体制を支える論理装置を解明するにあたり、ハンは哲学的根拠(アーレント、フーコー、ヘーゲル、アガンベンなど)や物語(メルヴィル、カフカ)の言説を交え、活動と思索のあいだを思考する。

「無為は、ただの怠惰や不活性ではなく『やらない能力』です。無為の論理は、存在のすべてがますます活動に搾取されていく病のような現象を変える鍵を握っているのです」

ハンは無為の論理を語るにあたり、マルチタスクや多動に傾倒する現代社会は、異なるタスク、情報源、プロセスのなかで、分散的な注意と高速の同時処理能力を要求し、私たちをさらに動物化させるという。人類の文化的な進歩のヒントとして、ハンはベンヤミンの「退屈は偉大な行為への入口である」という言葉を引用し、無為は過剰な自我が到達できない傾聴と熟考を可能にすると指摘する。こうした能力を創造するには精神をリラックスさせる深い退屈が必要であると説いた。

「私は世界で最も怠惰な人間のひとりかもしれません。無為と沈黙の瞑想的余韻を楽しんでいます。植物を眺めたり、音楽を聴いたり、ピアノを弾いたり、散歩にでかけ、退屈になったら、数行の文章を書くのが私の日常です」

現代人が苦しんでいる疲労感は、深い自己の疲れ、コミュニティの疲れ、社会の疲れとして世界的に共有されている。その解決策は、現在のシステムの枠組みのなかで稼働する減速主義的な対症療法ではなく、一方を他方に置き換えることでも、活動を非活動に置き換えることでもない。過剰な自我や活動の強制に縛られない、静かな思索を可能にする環境の再考から始まっていくのかもしれない。

「この門をくぐる者は一切の希望を捨てよ」

利便性を追求する技術革新に対して楽観的な感覚も漂う一方、搾取、監視、環境破壊、植民地時代の思考パターンの持続など技術的なブラックボックスの後ろに隠された有毒な副作用の存在を忘れてはならない。社会的、経済的、環境的状況は悪化しているにもかかわらず、私たちは日常でめったに直面することのない現実から自分自身をうまく隔離し続け、テクノロジーに愛着を抱き続ける。

ダンテの地獄篇の有名な銘文をタイトルに引用した展覧会「abandon all hope ye who enter here(この門をくぐる者は一切の希望を捨てよ)」では、過剰なデジタル資本主義社会のなかでデータ、アルゴリズム、人工知能、NFT、など科学技術がもたらす世界の損傷と毒性に焦点を当て、9名のアーティストが問いを投げかけた。

中国ミレニアル世代の旗手、ティエンジュオ・チェン(Tianzhuo Chen)の作品《The Dust》は、死と再生のあいだの中間領域を描写する。

映像には、ドローン撮影された広大なチベットの山々や川、動物が映し出され、人間は一切登場しない。アーティスト自身がチベット仏教徒になった場所でもある寺院の映像とカラフルでグロテスクな3DCGのアニメーションがランダムに交差し、激しい読経や儀式の音が鳴り響く。映し出される風化した車や燃える重機などの資本主義の遺物とともに風葬された頭蓋骨。生きている限り、抱え続ける死への不安や恐れを感じると同時に、祈り続ける祝祭のような感覚にも包まれる。現代で失われつつある神秘的な儀式とアンダーグラウンドなレイブパーティーを彷彿とさせる空間の中で、伝統と歴史、テクノロジーの狭間で変容する死生観を再考させる。

Tianzhuo Chen, The Dust [Photo: Luca Girardini]

デンマーク人アーティスト、スティン・デジャ(Stine Deja)による永遠の生命を求めるトランスヒューマニズムの概念に介入したインスタレーション《Dawn Chorus: Beta》は、人体を極低温貯蔵する技術を用いた未来の種が持ちうる生命形態について考察する

トランスヒューマニズムとは、人類が新しいテクノロジーの出現と生物学的統合を通じて、拡張された能力をもつ人類へと向上させていこうとする哲学的・知的運動である。1960年代にニュースクールの教授、FM-2030によって提唱されたトランスヒューマニズムは、冷凍保存など人間の存在を永続させる実用的かつ資本主義的なアイデアに影響を与えた。擬人化された生物、知的な機械、標準化された日用品のあいだにあるアバターは、永続する生命のひとつの仮説である。ベビーカーのフレームに取り付けられたスクリーン上に蘇った意識は、目覚めを祝う宗教的儀式や夜明けの鳥の鳴き声のように不気味なサウンドスケープを生成する。現在、約400体の死体が技術的なブレークスルーを待ちながら、人間が夢見た第二の人生の実現を待っている。人間の死生観、生命の再生技術の道徳と倫理、そして不死に対するファンタジーに疑問を投げかける。

Stine Deja, Dawn Chorus: Beta [Photo: Luca Girardini]

このほかにも、オランダのコンセプチュアル・アーティスト、コンスタン・デュラート(Constant Dullaart)によるNFTの定義とその使われ方の拡張を考察した作品《Unlock》、南アフリカのアーティストデュオLo-Def Film Factoryによる植民地思想とアフリカ大陸における技術政治と核兵器の関係を暴いたリサーチプロジェクト《The Subterranean Imprint Archive》、国際的なリサーチ・デザイン集団Annexによるビッグデータ社会が温暖化に与える影響を探るインスタレーション《Entanglement》、ロンドンとシエラレオネのフリータウンを拠点とするアーティスト、イビエ・カムプ(Ibiye Camp)は、中国の機械生産によって失われたナイジェリアの織物文化をリサーチした《Remaining Threads》を通し、経済変革と伝統工芸や儀式、女性の社会的役割の自動化プロセスを考察する。

現代社会の痛みとrefusalのジレンマが切実に感じられたTransmedilale2021-22。こうした単なるNOという拒否ではなく、柔軟で拡張可能なrefusalのかたちを模索し、ありうる世界、あるべき世界の可能性を戦略的に切り開くための政治的・社会的想像力を私たちは養う必要がある。

Constant Dullaart, Unlock [Photo: Luca Girardini]

Lo-Def Film Factory, Subterranean Imprint Archive [Photo: Luca Girardini]

Annex, Entanglement [Photo: Luca Girardini]

Ibiye Camp, RemainingThreads [Photo: Luca Girardini]

transmediale 2021–22: for refusal

シンポジウム「This is Not Anarchy, This is Chaos」

会期:2022年1月28日(金)~1月30日(日)

会場:Haus der Kulturen der Welt, Berlin(Pariser Platz 4, 10117 Berlin)

展覧会「abandon all hope ye who enter here」

会期:2022年1月26日(水)~2月19日(土)

会場:Akademie der Künste, Berlin(Pariser Platz 4, 10117 Berlin)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)