フォーカス

「モダン」へのパサージュ──「交歓するモダン 機能と装飾のポリフォニー」展に映る現在

松山聖央(武庫川女子大学生活美学研究所)

2022年10月15日号

今年は「ガブリエル・シャネル展 Manifeste de mode」「ジャン・プルーヴェ展 椅子から建築まで」「フィン・ユールとデンマークの椅子」など、20世紀のモダン・デザインを紹介する大規模な展覧会が相次いで開催されている。ある特定の時代の動向を指しながらも、今日性をも意味するモダニズムについてあらためて見直すチャンスとなっているといえそうだ。本稿では、20世紀初頭のモダニズムのグローバルな同時多発性や個人や活動グループの影響関係に注目した「交歓するモダン 機能と装飾のポリフォニー」展を、近現代ドイツ思想をもとに環境美学を研究する松山聖央氏に解題していただく。(artscape編集部)

「交歓するモダン 機能と装飾のポリフォニー」展 展示風景[筆者撮影]

遊歩者(フラヌール)の追体験

展覧会場の一隅におかれた雑誌『アール・ヴィヴァン(L'Art Vivant)』。1925年11月1日号の本誌の開かれたページには、4点のショーウィンドウの写真が掲載されている。それらは、この時期にパリで開催されていた通称アール・デコ博(現代産業装飾芸術国際博覧会)の「都市芸術部門(Art urbain)」の一角を成した「通りの芸術(Art de la rue)」の様子をとらえている。この展示は、従来のパヴィリオン型とはやや異なり、セーヌ両岸の大きな会場を結ぶアレクサンドル3世橋に、50店舗の仮設ショーウィンドウが並ぶという趣向だった★1。そこを行き交う観客たちは、あたかも実在の街をそぞろ歩くように、魅惑的な商品が並ぶガラス窓を覗き込む。この体験において彼らは、博覧会で陳列されたさまざまな分野の優品たちは、いまや一部の生産者や専門業者のみならず、自分たちのために用意されたのだということ、つまり、自分たちこそがそれらを享受すべき主体なのだということに気づくのである。

雑誌『アール・ヴィヴァン』(1925年11月1日号)に掲載されたアール・デコ博の「通りの芸術」展示。

こうしたショーウィンドウが、アレクサンドル3世橋に50店舗軒を連ねた[写真提供:島根県立石見美術館]

「

遺物としての装飾

それにしても、「モダン」というのは扱いが非常に厄介な概念である。

その厄介さこそが実は本展の根幹を支える問題意識なのだが、まずは企画の意図にしたがって整理すれば、「機能」に体現される「モダニズム」と、「装飾」に体現される「モダニティ」の二重性において、私たちはこの概念を理解しておく必要がある。

たとえば会場に入ってまもなく目を引くのは、ウィーン工房の手がけた椅子である。なかでもコロマン・モーザーの代表作《アームチェア》(1903年頃)は、無駄を削ぎ落とした厳格な直線構造によって、人間が座るという目的に奉仕する道具が備えるべき機能を、過不足なく実現している。しかしおもしろいのは、色彩こそ禁欲的なモノトーンであるものの、チェス盤を思わせる座面の市松模様や、座面をぐるりと囲んで一体化した脚・背もたれ・肘掛けの柵状の構造は、実は座って使用するための機能に収斂するものではなく、むしろ外観上の豪奢さを生んでいる点だ。18世紀以前の宮廷的・技巧的な絢爛とは一線を画しつつ、洗練された斬新さとして表われた装飾性がこのアームチェアには与えられている。

ヨーゼフ・ホフマンの椅子も、《座るための機械》(1905年頃)というタイトルに見られるように、椅子としての機能を発揮することだけを静かに待つような佇まいを見せる。と同時に、通称「ホフマン・ボール」と呼ばれる球形のパーツは、構造上の補強を担う以上に、機能の観点だけからは説明できない心地よいリズム感を見る者に感じさせる。

使用に実直に奉仕する機能は、効率化や純化を標榜するモダニズムの要として、使用から逸脱した過剰や副次性の表出としての装飾は、これまでにない新しさを追い求めるモダニティの現われとして、一見対立し合うようでありながら、モーザーやホフマンの椅子において見られるように、ぎりぎりの拮抗のうえに、あるいは表裏一体を成して、同居することになる。

コロマン・モーザー《アームチェア》(1903年頃)(左)とヨーゼフ・ホフマン《座るための機械》(1905年頃)(右)。ともに豊田市美術館蔵。本展では、開催館である豊田市美術館(巡回展第一会場)、島根県立石見美術館(同第二会場・本稿取材先)、東京都庭園美術館(同第三会場)の所蔵作品が数多く活用されている点も見どころである。[写真提供:島根県立石見美術館]

本展で示されるように、装飾はたしかに、目新しさを求める大衆の欲望を満たすための絶え間ない「変化・更新」のしるしと見ることもできる。ただし付け加えておきたいのは、アドルノが、戦後に入ってからドイツ工作連盟の集会にて行なった機能主義にまつわる講演で語ったつぎの視点である。「必要なものと余計なものの違いは、かたちそのもののうちに内在するのであって、かたちの外部にある何かと関係しているかどうかに尽きるものではない」★3。

かつて人間は、自然を科学的に解明し、テクノロジーによって利用し尽くす対象としてではなく、脅威や謎に満ちた相手ととらえ、そこにさまざまな象徴を読み込んでいた。たとえば山や樹木を神の象徴としてみることが、自然と付き合っていくために不可欠な術だったのであり、その姿が身近な日用品に刻印されるとき、それはたんなる付加的なお飾りではなく、その道具が自然を相手に発揮すべき機能の一端を、たしかに担っていたのである。

だが近代以降、そうした象徴の機能性は急速に衰退し、文字どおり「かたち」だけが残されることになる。近代科学は古色蒼然たる象徴から人間を解放したかもしれないが、同時に仮借なき合理化の名のもとに人間を抑圧することになった。そのときかろうじて生き延びた「かたち」こそが、かつての人間と自然との照応関係を思い出させてくれる装飾なのだとアドルノは考える。つまり装飾は、一方で新しいものを求めてやまない消費社会を駆動しつつ、他方で失われてしまった

アンサンブルが生み出す価値

さらに、「モダン」という時代の様相をよく写し出しているのが、家具や衣服などの「実物」と並んで、会場のあちらこちらに展示されている室内空間のポショワール(版画の一種)や写真である。1910年のサロン・ドートンヌに招かれたブルーノ・パウルらミュンヘンの応用芸術家たちが手がけた、ひとつの部屋のインテリア一式をトータルでコーディネートした展示が「アンサンブル・モビリエ」と称され話題になったことで、それ以後、総合的な室内装飾への関心が高まっていったという。本展の前半では、1900年代にいち早く総合芸術の理念を実践に移していたミュンヘン応用芸術家協会やウィーン工房が、フランスの装飾芸術家たちに影響を与えてゆく経緯としてアンサンブルの広がりが描き出されているのだが、実はこれには前史もある。

遡ること19世紀後半に隆盛し、1900年のパリ万博で頂点をきわめたあと急速に衰退したアール・ヌーヴォーの時代、工芸や装飾芸術の分野で一歩先んじていたのはむしろフランスだった。工業的な分野ではイギリスにリードされ、当時新興国の位置づけだったドイツやアメリカが目覚ましい発展を遂げるなかで、フランスが自らのアイデンティティとして拠りどころとしたのが、芸術大国として培ってきた「よき趣味(bon goût)」を基礎に据えた産業の振興であり、それを体現したのが家具、ガラス、陶磁器、タペストリーといった、芸術性の高い工芸品だった。アール・ヌーヴォーの代表的作家として知られるフランスのエミール・ガレなどは、19世紀末に(上述のドイツ語圏からフランスへの進出とちょうど反対に)、ミュンヘンやダルムシュタットなどドイツで開催された博覧会に出展しており、その際、ひとつの部屋丸ごとを自らの作品で構成したことがわかっている★4。ただ、このときはまだ、木製のキャビネットやテーブルをいわば什器代わりに用い、そこにガラスの作品を並べるというふうに、あくまでも展示室としての趣が強く、実際に生活を営む部屋としての印象は弱い。それでも、世紀末にフランスからドイツへともたらされたこうした展示が、当時芸術雑誌でも紹介されていたことも踏まえれば、世紀を跨ぐわずかな時間に、今度はドイツ語圏の作家たちがフランスの先を越してゆくほどに、彼らの創意を掻き立てていったであろうことは十分に想像でき、一方的な主従関係に終始しない影響の痕跡を感じられて興味深い。

ともあれ、個々ばらばらの道具としてではなく、具体的な部屋ごとのイメージとして提示するこのアンサンブルの手法は、見る者が自らの居住空間を、ひいては生活の総体をそこに投影することを容易にする。

たとえば、ポール・ポワレが率いたアトリエ・マルティーヌの提案する「浴室」や「食堂」は、ただ洗練された事物の配置としてではなく、今まさにそこで生活している人の気配とともに描かれている。こうしたアイデアを眺めることは、現代に置き換えれば、IKEAの展示ゾーンを見物したり、Instagramの四角い窓にインフルエンサーの洗練されたインテリアをのぞき見たりするのにも似た体験だろうか。理想的にコーディネートされたその部屋は、対価さえ払えば商品の集合体として手に入れることができ、丸ごと設えたその部屋という形式さえ手に入れば、理想的な生の内容もついてくるような錯覚を、私たちは覚える。しかし、たとえせっせとそれらの商品を買い集めたとしても、欠乏感は決して満たされることなく、そうこうするうちに、また新しく魅惑的な別のアンサンブルがそっと差し出されるのだ。

ベンヤミンは、商品の登場によって、その物の「使用価値」(何に使えるか)ではなく、「交換価値」(手に入れるためにどれだけの対価を支払ったか、あるいはさらにどれだけの対価と引き換えうるか)の方に人々がますます感情移入するようになったと指摘している★5。とすれば、アンサンブルによる商品の提示は、さらに「交換価値」を超えて、「演出価値」(それを所有する自分をどのようにみせてくれるか)へと大衆を駆り立てていったといえるだろう★6。

商業的な戦略が皆無でなかったとはいえ、根本においては総合芸術によってよりよい生活を多くの人々にもたらそうとした作り手たちが、こうした価値の変質や消費財としての商品の氾濫にどこまで自覚的だったのか、あるいはますますそれらに絡めとられる100年後の私たちの状況を知ったならば何を思うのか、それはまた別の機会に考えてみたい。

アトリエ・マルティーヌのポショワール「浴室」(『フランス室内装飾』1925)豊田市美術館蔵[写真提供:島根県立石見美術館]

アトリエ・マルティーヌのポショワール「食堂」(『フランス室内装飾』1925)豊田市美術館蔵[写真提供:島根県立石見美術館]

同期、進歩、遡行、あるいは……

本展における重層的な「モダン」の描写は、概念の二重性を指摘することによってのみならず、これまで言語圏やジャンルごとの各論に終始しがちだったこの時代の装飾芸術を、横断的・俯瞰的にとらえ直し、作家同士の交流や作品に表われてくる影響関係をあぶり出すことによって目指されている。

1919年以降の展覧会中盤〜終盤では、大正期に文部省在外研究生や留学生として欧米に学んだ日本人たちが、その理念や技術を携えて帰国し、第一次世界大戦後から盛んになった「生活改善運動」に貢献したことが紹介される。たとえば「型而工房」が手がけた椅子は、バウハウス出身のエーリッヒ・ディークマンの影響を強く受けながらも脚には和室での使用を想定した畳滑りが取り入れられており、西欧の先進的なデザインを日本という異文化の土壌にいかに根づかせてゆくかという試行錯誤が見てとれる★7。移動や輸送、あるいは通信の手段がいまよりも未発達だった分、バウハウスの椅子そのものを安易に持ち帰るのではなく、異国にて自らが体得したデザインを、母国において再創造することで世界に同期しようという作り手の強いモチベーションがそこにはある。

型而工房による《小椅子》と《肘掛椅子》(ともに制作年不詳)。家具の博物館蔵。あわせて紹介されている豊口克平『標準家具』(1935)には、類似した形状の椅子が掲載されており、「型而工房はリアルな大衆生活に結びついて科學と経済によつて吾々のものとして生活工藝の研究制作をなす」と紹介されている[写真提供:島根県立石見美術館]

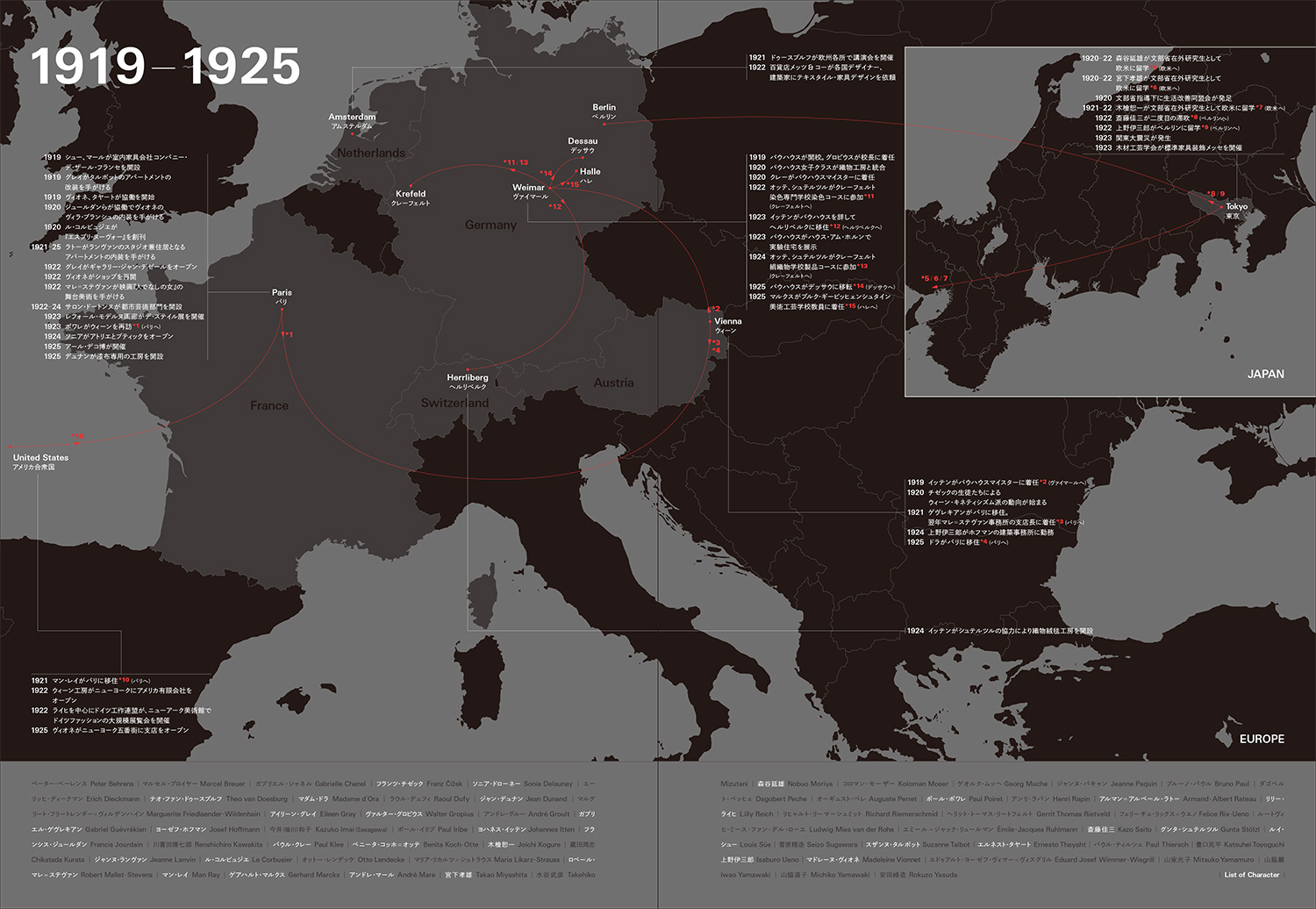

欧米と日本のあいだのみならず、重なり合ういくつもの地域のあいだで、いく人もの作家たちのあいだで生じた同期の様相をうまく視覚化しているのが、作品に加えて展示室に設置された地図年譜である。文字情報だけではイメージしづらい複雑な人、思想、技術の往来を表わしたこの資料は、本展の重要な学術的成果として評価できる。

しかし、いささか精緻すぎるゆえに丹念な読み込みには覚悟がいるこの地図年譜以上に、展示空間の構成そのものが、同期、未来への進歩、そして過去への遡行さえも、見る者に体感させてくれる。どういうことかといえば、本展では展示室を床から天井まで仕切る壁が極力廃されており、さまざまなポイントから同時代の、あるいは異なる時代や地域の作品群をひとつの視野に収めることができる。そこには、共時的に同期し、また前衛を押し進める視点だけでなく、ときには振り返ることで得られる過去へと遡行する視点も含まれるのだ。あるいは、進歩と遡行という単純な可逆性よりも、やはりアドルノにしたがってこう言うべきかもしれない。「最新のものがそれ自体、仮象ないし幻像として、古いもの★8」なのだと。そしておそらく、古いものはまた、いまだ到来せぬ新しいものをすでに懐胎している。その意味で、本展はたんに過ぎ去ったある時代のデザイン史、ファッション史の跡づけとしてではなく、私たち自身が、すでに、あるいは今なお、そこに生きている局面として解釈することができる。「モダン」は、概念の二重性や、地域を超えた同期性においてのみならず、私たちの現在とも交歓しているのだ。

地図年譜。登場する作家や工房の複雑な動きと影響関係がまとめられていて読み解きがいがある。[提供:島根県立石見美術館]

大きな壁が廃された展示室では、複数のコーナーをひとつの視野に収めることで、「モダン」の同期性を体感するとともに、私たちの生きる現在としての「モダン」への接続を意識することができる。[写真提供:島根県立石見美術館]

展示風景[写真提供:島根県立石見美術館]

★1──広くファッションと呼ばれる領域のディスプレイが、内部へと閉じられた室内空間から、いわば建物のファサードとして外部の都市空間の方へ向けられていった経緯については、本展企画者の千葉真智子による論考で詳述されている(千葉真智子「交歓するモダン」、展覧会図録『交歓するモダン 機能と装飾のポリフォニー』、「機能と装飾」展実行委員会・赤々舎、2022、pp.9-15)。

★2──ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論』全5巻(今村仁司、三島憲一ほか訳、岩波書店、2003)。1927年から1940年まで断続的に書かれた未完の草稿集であり、原文はWalter Benjamin, Das Passagen-Werk (Gesammelte Schriften Band V-1, 2), hrsg. von Rolf Tiedemann, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1982として刊行されている。

★3──Theodor W. Adorno, "Funktionalismus heute", Vortrag gehalten auf der Tagung des Deutschen Werkbundes in Berlin am 23. Oktober 1965, Neue Rundschau 77 (4), Berlin / Frankfurt a. M.: S. Fischer Verlag: Berlin, 1966, S. 586.(古賀徹による解説つきの翻訳は九州大学附属図書館リポジトリにて読むことができる。https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_detail_md/?lang=0&amode=MD100000&bibid=2794899)

★4──このときの出品状況の詳細については、拙稿「エミール・ガレとドイツの博覧会:ミュンヘン、ダルムシュタット、フランクフルトを中心に」(『鹿島美術財団年報』第35号、鹿島美術財団、2017、pp. 249-261)にまとめている。

★5──ヴァルター・ベンヤミン、テーオドーア・W・アドルノ著、ヘンリ・ローニツ編『ベンヤミン/アドルノ往復書簡 1928-1940』(野村修訳、晶文社、1996、p.311)

★6──「演出価値」という概念は、現代ドイツの美学者ゲルノート・ベーメが、資本主義の感性的側面について論じた著作Gernot Bőhme, Ästhetischer Kapitalismus, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2016において提示している。

★7──展示解説「4-5 日本におけるモダンデザインの動向」を参照。

★8──ベンヤミン、アドルノ(前掲書、p.120)

交歓するモダン 機能と装飾のポリフォニー

会期:2022年6月7日(火)〜9月4日(日)

会場:豊田市美術館(愛知県豊田市小坂本町8-5-1)

会期:2022年9月17日(土)〜11月28日(月)

会場:島根県立石見美術館(島根県益田市有明町5-15)

会期:2022年12月17日(土)〜2023年3月5日(日)

会場:東京都庭園美術館 (東京都港区白金台5-21-9)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)