フォーカス

【アムステルダム】精神科病院でのアーティスト・イン・レジデンスと美術館教育のかさなり

佐藤麻衣子(アートエデュケーター)

2022年12月15日号

美術はだれにとって必要なのだろう。例えば、あらゆる人に美術館に来てほしいと願うとき、その「あらゆる人」はだれを指し、だれが未だ訪れていないのだろう。

日本の美術館で教育普及の学芸員をしていたときに感じていた疑問にさらに向き合うため、わたしはオランダに渡った。このレポートでは、オランダの事例を通して見えてきた、美術と人の関わりについて述べたい。

美術館教育の視点から考えるフィフス・シーズン

精神科病院アルトレヒトにあったフィフス・シーズン [写真提供:The Fifth Season]

2021年11月より、令和3年度文化庁新進芸術家海外研修員として、オランダ・アムステルダムで研修を開始した。研修テーマは、美術と精神疾患の相互作用。精神科病院でアーティスト・イン・レジデンスを運営するフィフス・シーズン(The Fifth Season/以下、FS)」で、1年間の研修を受けた。

きっかけは、FSのディレクターの言葉だった。「精神疾患患者がアーティストと接すると、『一人の人間』に戻る」。2018年、FSはNPO法人アーツイニシアティヴトウキョウ[AIT/エイト](以下、AIT)に招聘され、東京でレクチャーをする★1。そこで、ディレクターのエスター・フォセンは、アーティストと患者が関わることで起こる化学反応について話した。「病院では、患者は『患者』としての立場で過ごすようになり、本当の『自分』をいつの間にか忘れてしまう。だが、アーティストと関わると、患者は『個人』に立ち返り、自分らしくいられるようになる」。

わたしは、当時働いていた美術館の光景とFSとを重ねあわせた。「美術館の中では自分らしくいられる」と、のびのびと過ごす来館者たち。美術館では、職場、学校、家庭などで固定された役割から解放され、自由に意見を伝えることができ、自分らしさを取り戻せる。美術館以外の場所でも同じようなことが起きていた……。美術が人々に前向きな作用をもたらす事例を、美術館以外の場所からも掘りさげたくなった。

加えて、わたしは美術館教育が直面するひとつの課題──この「前向きな作用」をどう伝えれば美術(館)、ないしは教育普及の存在意義を社会に理解してもらえるだろうか──に頭を抱えていた。一方で、同じ場所に美術館が長く存在したからこそ、多くの出会いがあった。学校見学で訪れた小学生が、大人になって鑑賞ボランティアを志望する。通いつめた近所の高校生が、アーティストや批評家になって活躍する。いま必要とする人たちのため、まだ見ぬ未来の来館者のため、美術館を守り、ひらき、持続可能なものにしなければならない。だが、政府や企業の文化予算は減少傾向にあり、美術館経営は今後ますます厳しくなるだろう。美術館教育は、来館者数や収支で測定しづらく、ましてや効果としてすぐに表われるものではない。教育普及の存在意義を、数字以外で説得させるための材料が必要だった。

FSは「美術が精神疾患や社会に対してできることがある」と理念を掲げて活動している。作品を通じて、精神疾患への差別や偏見を翻訳、可視化できる。そして、これらの作品を展示することで、社会に対して問題を訴えかけられると信じている。研修を通じて、美術の有用性を社会に伝える方法を探りたかった。

★1──AITの教育プログラムMAD(MAKING ART DIFFERENT)「子どもとフクシとアートのラボ 」https://mad.a-i-t.net/en/mad2018/series/course/dm/index.html

レクチャーに加え、エスター・フォセンとアーティストの和田昌宏による子どもと大人向けのワークショップ「ヘンゼルとグレーテルと大きなサル」も開催。https://youtu.be/3l-wiQ9QMZs

2020年にはAITが行なうTAS(TOTAL ARTS STUDIES)の一環で、オンラインレクチャーを実施。「レクチャー:精神医療と芸術をつなぐオランダ、フィフス・シーズン x dear Me対談『メンタルヘルスとアートの有用性』」https://dearme.a-i-t.net/tas2020_fifthseason_dms3/

フィフス・シーズンのはじまり

1998年、ユトレヒト州郊外にある精神科病院アルトレヒトでFSは誕生した★2。2020年の閉鎖まで、この場所を中心にレジデンス、出版、教育プログラム★3が行なわれる。青々と茂った森の中に医療施設が点在しており、レジデンスの建物はエリア内の最北西、小高い丘の上にあった。赤い屋根にある大きな切りぬき文字「Het Vijfde Seizoen(英語でThe Fifth Season)」が、アーティストを出迎える。春、夏、秋、冬の各シーズンに1人/組のアーティストが招かれ、3カ月間、患者や医療従事者と交流しながら滞在制作をする。

あべさやか(左)とニナ・グロックナー(右)[写真提供:The Fifth Season]

考案したのは、スザンヌ・オクセナー。ファンデーション・アート・アンド・パブリックスペース(SKOR)★4でキュレーターとして勤務していたオクセナーは、アルトレヒト病院から文化予算の資金用途について相談を受ける。アルトレヒトは病院をもっとオープンにし、地域社会とより良い関係を築きたいと考えていた。オクセナーは病院内でのアーティスト・イン・レジデンスを提案し、病院側は採用した。

敷地内の使用されていなかった建物一棟を利用し、レジデンスがスタートする。いかにも合理的なオランダらしいと納得してしまうのが、最初のアーティストにインテリアデザイナーを選んだ点だ。建物が完成してからレジデンスをスタートさせるのではなく、レジデンスと同時並行で施設をつくり出した。クリストフ・セーファースは、空間の設計と生活に必要な家具を製作。ソファやバスタブなどは可動式で、スペースを最大限使えるようにデザインした。フレキシブルな活動を実践するFSの視点が、そこにも反映されているように思える。

★2──FSの正式名はStichting Kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen(アーティスト・レジデンス・ファンデーション・フィフス・シーズン)。アルトレヒト病院の運営ではなく独立した組織。

★3──医者へのトレーニングプログラムや美術学生向けにサマースクールが行なわれた。

★4──Stichting Kunst en Openbare Ruimte(SKOR)は公共空間・施設でアートプロジェクトなどを行なう団体を指導、助言し、必要に応じて資金援助を行なっていたオランダの団体。1999年から2012年まで活動。

垣根をつくらないフィフス・シーズンの関係性

アーティストはレジデンスを開始する前に、FSのディレクターよりインストラクションを受ける。そのなかで最も印象的だったのは、アーティストは制作する作品や施設での行動に細かく指示を受けない点だ★5。自分の頭で考えて制作してほしい──患者とのコミュニケーションやアプローチ方法はアーティストに委ねられ、このプロセスを通じて制作やプロジェクトを展開していく★6。

2015年にレジデンスをしたアーティストのあべさやかは「施設は出入り自由で、最初は誰が患者で医療従事者かわからなかった。連絡先を交換したら患者だったことがあった」とふりかえる★7。最初はとまどったが「作品をつくるよりも、まずは『生活』に立ち戻ろう」と患者との交流にフォーカスする。患者とお茶を飲めるスペースをつくり、庭でハーブや花を育て、料理や朝のラジオ体操をした。あべは、5人の患者から集めた物語や手紙を寓意的に取り入れ、ドローイング、映像、出版物で構成された作品《Dear Fighters!》に仕上げた★8。

2020年、病院の方針転換のためレジデンス施設は閉鎖。22年間で100名以上のアーティスト、学生が滞在した。作品の一部は、オランダ国内のミュージアムに収蔵されている。2022年現在、レジデンス施設は所有していないが、後述する日本の病院でレジデンスを行ない、フォセンはオランダで美術と精神疾患をつなぐプロジェクトに携わる。

★5──その他の注意事項(一部)

患者・スタッフを尊敬する。立場は平等/将来的に展示できる作品を制作する/患者と1対1での面会は禁止/露出の多い服装は控える/患者との飲酒は禁止/患者の顔がわかる写真は使用不可

★6──週1回のミーティングで、アーティストはディレクターとプランを共有し、アドバイスを受ける。

★7──2018年に現地を訪れたAITの藤井理花は、「入居者宛に、お茶を飲みませんかと手紙を書き、一緒にお茶を飲む時間を丁寧に重ねて制作のアイデアを練るアーティストもいれば、コミュニケーションを取らずに空間から得たインスピレーションを元に映像作品を制作したアーティストもいた」と記している。「MAD 2018 講座レポート:より良く生きるためのアート・エデュケーション─ 福祉とアート、世界の事例から – 」https://dearme.a-i-t.net/en/mad-2018-horiuchi_report/

★8──「SAYAKA ABE in Between」http://sayaka.nl/dear-fighters

袋田病院のアーティスト・イン・レジデンス

医療法人直志会 袋田病院[写真提供:袋田病院]

FSは日本でもアーティスト・イン・レジデンスを展開する。場所は、茨城県久慈郡大子町にある精神科病院、袋田病院★9。

2017年に開催された「ソーシャリー・エンゲイジド・アート展 社会を動かすアートの新潮流」(主催:NPO法人アート&ソサイエティ研究センター/東京・アーツ千代田3331)に、FSが展示したことがきっかけになった。関連トークでフォセンと登壇したアーカスプロジェクトの石井瑞穂(当時在籍)が、同院を紹介し実現した。

働きたくない時はどうするべき?──日本でのフィフス・シーズン①

2019年、アムステルダムを拠点に活動するアーティスト、

宮地幸《働きたくない時はどうするべき?》(2019) ペットボトルのふたを転がして、ふたと同じ色のゴールに入れる作品[写真提供:袋田病院]

ここで改めて想像してみてほしい。アーティストが異国の精神科病院でレジデンスをすることを。二人は渡航前から、言語や慣習の違いを山ほど思案していた。グロックナーは複数の惑星に渡航する感覚を覚えたという。滞在中、二人は特別な存在にならないよう、ささやかな工夫を重ねた。例えば、制作場所をスタジオと呼ばずに「空き地」と名付け、誰とでもファーストネームで声をかけ合い、対等な関係を築けるように心がけた。このような繊細な仕掛けがレジデンスを支えていたとすると、完成した作品から見えてくるものは、ほんの一握りにすぎないことに気づかされる。

二人と交流した患者は「心の病になったことは残念だが、逆にそれが縁になり、人と出会うきっかけが得られ、人生を違った角度から見ることができ、幸運も病のなかに含まれる感じがする」と感想を残している。

★9──医療法人直志会 袋田病院。1977年開院。精神科医療の現場に、治療でも教育でもない造形活動の場をつくり続けている安彦講平の活動に共感し、2001年より造形活動を開始。安彦の活動については『"癒し"としての自己表現 : 精神病院での芸術活動、安彦講平と表現者たちの34年の軌跡』(エイブル・アート・ジャパン、2001)に詳しい。

★10──オランダ国内外の精神科病院でアーティスト・イン・レジデンスを運営するビューティフル・ディストレス(Beautiful Distress/以下、BD)との共催。BDは、FSの活動に基づき精神科医ウィルコ・タウネブライヤーによって2014年に設立。キングス・カウンティ・ホスピタル・センター(アメリカ、ニューヨーク)、GGzセントラル(オランダ・アメルスフォールト)でレジデンスをしている。

★11──デイケアを行なう同院内の施設。アート活動に力を入れており、絵画、版画、ステンドグラスなどができる。https://www.fukuroda-hp.jp/atelierhoros/

★12──最終的には7つの作品が完成した。一部作品は次のリンクから見られる。「BD/HVS Corona Project - Nina Glockner & Sachi Miyachi」https://youtu.be/5cGlpHfugJQ https://www.fukuroda-hp.jp/residence/ 成果作品はレジデンスの終盤、2019年11月の「アートフェスタ」で展示。アートフェスタでは、患者が日々制作する作品の展示、販売が行なわれる。同院のアート活動に携わるアーティストの上原耕生を中心に運営されている。「袋田病院 アートフェスタ」https://www.fukuroda-hp.jp/artfesta/ 日本財団DIVERSITY IN THE ARTS「レポート 袋田病院(茨城県)」https://www.diversity-in-the-arts.jp/stories/21059

はなれながら、つながる──日本でのフィフス・シーズン②

2回目のレジデンスは、2022年7月から始動した。新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、従来の病院での滞在制作を保留し、オンラインで行なっている。

アーティストは、FSでのレジデンス経験もあり、徳島県を拠点に活動するあべさやか。患者やスタッフはオンラインで交流しながら、あべから送られてくる課題に取り組み、郵送でやりとりを重ねている。

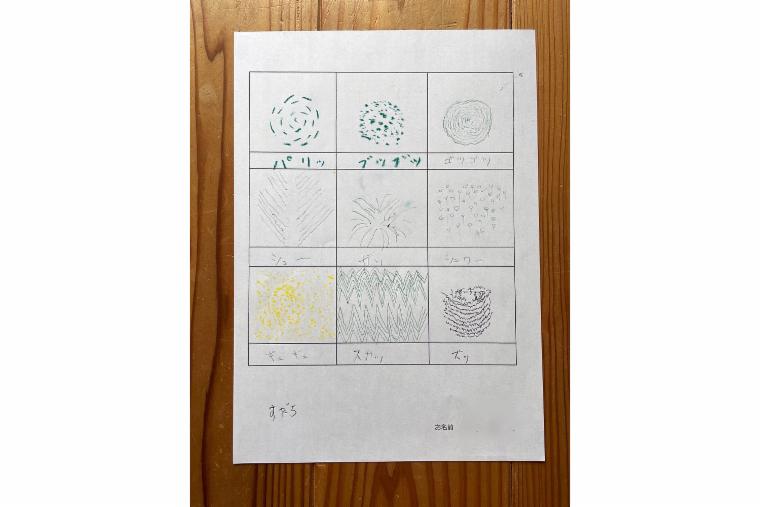

始動前、FSのオクセナーとフォセンから「オンラインでレジデンスを」と提案があった際、あべと袋田病院のスタッフは雲をつかむようだった。アイデアを出し合ううちに、あべはオンラインで体験できない触覚、嗅覚、味覚に着目した。下の写真は、秋に行なった「ハプティックスケープ(触覚の風景)」という感覚を視覚化するゲーム。徳島から送られてきた、すだちから感じる手の感触、香りや味覚を、患者は絵や言葉、オノマトペで表現した。マスクを着用する機会が多くなったいま、生まれもった五感という能力をどこまで確保できるのか? 見慣れた日常の風景は五感を通して変えられるのか? あべは、アナログとデジタルを合わせてでできる体験を考えている。

袋田病院から届く作品たち[写真提供:あべさやか]

患者が制作した「ハプティックスケープ」[写真提供:あべさやか]

同院は今回、アトリエホロスだけでなく、自然農法部門や入院病棟、地域活動支援センターからも患者やスタッフが参加している。各部署がアーティストからの課題に悩み、意見を出し合いながら取り組む。同院のアートチームは、部署を越え「当たり前を見直す視点」が共有されることを期待する。

あべの企画書には「目に見えない、治りにくいと言われている心の病を持つ人たちが、今何を考え、どんな世界を見ているのか、一人ひとりの声を聞いてみたい」と記されている。あべの元へ送られた箱を開けた瞬間に、広がる香りや作品から、個々の姿がたちあがってきている。レジデンスは、オンラインでの交流、同院での滞在制作を経て、2023年10月のアートフェスタの成果展示まで継続する予定である。

袋田病院でFSのレジデンスを担当する作業療法士の渡邉慶子(左)とコーディネーター・アーティストのミヤタユキ(右)[写真提供:あべさやか]

気持ちが落ち込むときに、わたしたちができること──オランダの「ブルーエスト・マンデー」

現在、FSはフォセンがディレクターとして勤務する、アムステルダムのビールデント・ヘシュプロケン(Beeldend Gesproken/以下、BG)にオフィスを構える。BGは、精神疾患のあるアーティストの作品販売とレンタル、展示をする社会的企業。約110名のアーティストが所属している。フォセンはBGを拠点に、FSをはじめ、美術と精神疾患をつなぐプロジェクトに取り組む。

2022年1月の第3週、フォセンは「ブルーエスト・マンデー」を企画した。イギリスの心理学者クリス・アーネルによると、1月の第3月曜日は人の気持ちが最も落ち込む日だという。華やかなクリスマスや新年は終わり、暗くて寒い日々が続く。春はまだ先。そして、月曜日がくる……。歩きながら、展示やワークショップを楽しめるようにしたのは、ふさぎこみがちな感情を美術が解放し、会話のきっかけになるかもしれないという理由からだ。場所は、BGがあるデ・ハーレンというエリア。路面電車の倉庫をリノベーションし、軌道敷だった部分は屋根付きの通路になり、両サイドに公共施設やショップ、レストランが並ぶ。BGのギャラリーと歩行者通路を使い、5人のアーティストの展示と1組のアーティストのワークショップが開催された。

ヤン・フークは、漫画作品《メンタル・スーパーパワーズ》を展示した。フークはビューティフル・ディストレス★10の企画で、ニューヨークの精神科病院で滞在制作をした。患者と交流を積み重ねるうちに、患者を才能に恵まれた天才的な人々だと感じた。精神疾患を「非常に大きな力」とみなすことはできるのかと命題を立て、上記の作品を制作した。

わたしは、日本のワークショップユニットBOB ho-ho(ボブ ホーホー)★13のワークショップを行なった。二人がデザイン、印刷したポストカードには、赤と黒の模様が端まで印刷され、模様はほかのカードの模様とつながる。ゆえに、カードに描いた自分の作品は、ほかの人の作品とつながることができるのだ。わたしは、通りがかる人に参加を呼びかけ、絵や詩を書いてもらった。そして、制作した人と一緒に、青い壁の上にポストカードを貼っていく。日を追うごとに壁は表情を変え、353枚の作品は一枚の大きな絵になった。

ワークショップの様子[筆者撮影]

6日目の朝、よく見かける清掃スタッフの男性がおもむろに話しかけてきた。「実を言うと、俺は10年辛かった。このことを誰にも言えなかったけど、ブルーエスト・マンデーは自分の気持ちを代弁してくれた」。私の返事を聞く間もなく、あっさりと仕事に戻っていった。2023年もブルーエスト・マンデーは開催される。

★13──静岡県を拠点に活動する、ウエダトモミとホシノマサハルのユニット。

一人ひとりの物語へ

袋田病院の作業療法士、渡邉慶子は「精神医療の世界では、時間がゆるやかに流れている」と話す。「よく、3年やってもうまくいかなかったって、みんな言うでしょう? でも、わたしにはとても短く、3年で答えや結果は出ないと思っています。次のステップに移ったなと感じる節目は10年なんです」病院の事業や患者の変化をふりかえった。

FSが同院でレジデンスを実施できたのは、美術と精神疾患に対する考え方に共通点があったからだと推測する。両者とも美術活動を行なう目的は、治療やセラピーのような、効果がじきに分かるものではない。患者がいろいろな人と交わることで、自分自身で気づきを得ることに重きを置いている。それは当事者にとっても、まわりにいる人にとっても、時間と胆力を要するだろう。

正直に告白するが、わたしはオランダに渡る直前、美術館教育の無力さに打ちひしがれていた。だが、FSも袋田病院も、美術の力に疑念を差し込まず、まっすぐ役割を果たそうとしている。わたしは美術の持つ力を、もう一度、信じられるようになった。生きるうえで必要とする人、これから必要とするであろう人たちに、ゆらぐことなく、ひらき続けていこうと思う。

「フィフス・シーズン」という名称は、ドイツ人の作家クルト・トゥホルスキーが書いた物語に由来する★14。夏が終わり、秋が始まるまでの静かな季節を「5番目の季節」とトゥルホスキーは名づけた。「一年のうちで、最も美しい」という言葉を添えて。

フィフス・シーズン ディレクターのエスター・フォセン(左)と設立者のスザンヌ・オクセナー(右)[写真提供:The Fifth Season]

★14──Kurt Tucholsky (1890-1935)『Die fünfte Jahreszeit』(1929)

追記:

駐日オランダ王国大使館は、国際文化政策の一環として、日本におけるフィフス・シーズンの活動を支援している。 https://www.government.nl/topics/international-cultural-cooperation/international-cultural-policy

大使館は外務省と文部科学省の政策を実施。アーティスト・イン・レジデンスは主要活動のひとつ。さらに、オランダ政府は、外交政策において包括性を重視している。そのため、FSが日本で活動を展開したいと申し出たとき、大使館は資金面だけでなく、適切なパートナー団体を紹介して支援した。前述の「ソーシャリー・エンゲイジド・アート展」をはじめ、AITでの活動、袋田病院とのコラボレーションは大使館からの支援を受けている。

筆者のオランダ研修に関しても、駐日オランダ王国大使館より多大な協力を受けたことを申し添えたい。

参照文献

・Buro, Friedli, van der Hoeven, Boudewijn, van Grunsven, Suzanne, Oxenaar, Robbert, Roos, Simone, Lensink. Het Vijfde Seizoen Den Dolder: Stichting Kunstenaarsverblijf, 2011.

・佐藤麻衣子「世界のアーティスト&プロジェクト10」(特集・ケアの思想とアート)『美術手帖』1092号、美術出版社、2022 年2月、p.101

・佐藤恵美「インタビュー:精神医療とアートのプラクティス。オランダで20年続くアーティスト・イン・レジデンス〈フィフス・シーズン〉の試み」(日本財団DIVERSITY IN THE ARTS、2019)https://www.diversity-in-the-arts.jp/stories/12146?fbclid=IwAR3BEBe95iH7wZMEx2oqrZLr79Bv__YyYCVEt7N_6cQlzMFPyx2GkHekLCg (参照日:2022年10月25日)

関連記事

オルタナティヴ・アートスクール──第1回 アートについて考える、話し合う学校 MAD(Making Art Different)|白坂由里:トピックス(2019年01月15日号)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)