フォーカス

価値と手段にあふれた世界で何を作る?──「コンセプト」をめぐる漂流と功罪

津久井五月(SF作家)

2023年12月15日号

「コンセプト」の一語は、古くも新しい概念として問い直すことができるのではないか。その概念は、アート領域における20世紀のデュシャンに端を発するかたちで、表現媒体やジャンルを超える拡がりを獲得してきた。表現活動でも事業的な活動でも「コンセプチュアルであること」が価値を帯びるなか、現在においてはコンセプトを表現するための技術的な手法がますます安価かつ簡便なものになっている。一例だが、生成AIが登場したことで、何らかのインプットを何らかのアウトプットへと変化させることが極めて手軽になったため、相対的なコンセプトの価値は高まり続けてもいるだろう。

今回はSF作家の津久井五月氏に寄稿を依頼し、コンセプト概念についてエッセイのかたちで思索を深めていただいた。建築設計の専門的な背景をもつ氏は『コルヌトピア』という都市SFでデビューを飾ったのち、アートやデザイン領域での制作にも接するなかで、SFのエッセンスを越境的に表現してきた作家である。(artscape編集部)

頭の片隅に居座る「コンセプト」なるもの

コンセプト(concept)という言葉を意識するようになったのはいつからだろう?

詩や美術に素朴な関心を持っていた10代の頃は、コンセプトなるものについて何かを考えたことすらなかった気がする。20歳で大学の建築学科に進んでからも、設計課題でプロジェクトの目的(purpose)や造形の意図(intention)の説明を求められることはあっても、設計のコンセプトを問われる経験はなかったように思う。コンセプトというのはどうも意味が曖昧で、響きが大げさで、なんだか嘘くさい言葉だと感じていた。

しかし、24歳頃から小説(特にSF小説)を書くようになり、口幅ったくも「作家」を名乗ってデザイナーと共同制作をしたり、SF的な着想そのものを展示したりする(下図)ようにもなった結果、ふと気づけばコンセプトという言葉を友人(悪友?)のように感じている自分がいる。制作の最中だけでなく、それ以外の多くの局面──自作について誰かに説明したり、創作の方法について話し合ったり、生業の一部としてビジネス関連の文章を執筆するとき──でも、私の頭の片隅にはたいてい、コンセプトの構築と共有という意識が居座っている気がする。その意識について、制作の経験をふまえて自分なりに言語化してみたい。

エッセイ・展示作品である《牛たちが我らに続く》の展示風景。「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 ART & ENTREPRENEURSHIP EXHIBITION “Good Ancestors”」展(2023/10/06~10/09、WHAT CAFE)にて。[筆者提供]

「コンセプト」の機能と構造

そもそも、コンセプトとは何のことだろう?

コンセプトという単語には「概念」や「観念」という意味があるが、辞書を引けば「ある作品や商品やプロジェクトの全体を貫く基本的な構想」といった含意もあることがわかる。しかし、それだけではまだ曖昧模糊としている。小説に関わる言葉としては「ログライン」や「テーマ」という言葉もあるが、それとコンセプトは何が違うのだろう?

創作指南書にもしばしば登場するログラインという言葉は、小説や脚本などの物語の構想を要約する短い文のことを指している。たとえば(何でもいいのだけれど、個人的に思い入れのある古典的SF小説として)レイ・ブラッドベリの『華氏451度』ならば、「法に従ってあらゆる書物を焼却する昇火士(ファイアマン)の男が、あるとき読書に関心を持ってしまい、そのせいで犯罪者として追われる立場になる」というログラインを抜き出すことができる。もちろん、これだけでは作品の世界設定や登場人物、ストーリーの顛末を表現しきることはできないけれど、作品の背骨を伝えるあらすじにはなっているはずだ。

では、ログラインとコンセプトはほぼ同じ意味だといっていいのだろうか? 私はそこで、うーん、と立ち止まってしまう。消化不良の点は二つある。

第一には、ログラインはあくまで物語の骨格であるということだ。のちにも触れるが、私はこれまで何度か、デザイナーと協働して展示作品を作る機会を得たことがある。そんな場面でコンセプトと名付けて共有したかったのは、時間軸を持ったあらすじというより、「突き詰めると自分たちは何をしたいのか」という作品の狙いのほうだった、という実感があるのだ。すると、小説とデザインにおいて、コンセプトという言葉はまったく別のものを指しているということなのだろうか? それはどうにも、私の直観に反する。分野を超えて通用する考え方でないなら、コンセプトという言葉の使用は混乱を招くだけだ。

第二には、小説に話を限ったとしても、ログラインさえ意識していれば作品の基本構想が固まっていくという感覚がないことだ。世界設定や登場人物やストーリー展開のアイデアをあれこれと膨らませ、ログラインにまとめ、そこからまた具体的に膨らませ……という試行錯誤を続けるなかで、不安がおもむろに頭をもたげてくる。それは、「あれ、どうしてこんな話を書こうとしているんだっけ?」という不安だ。私はそこで、改めてテーマについて考えはじめることになる。

テーマという言葉は、ログラインよりは一般的だろう。再び『華氏451度』を例にするなら、そのテーマは「新しいメディア(テレビ)の普及が古いメディア(書物)を駆逐してしまうことへの警鐘」とか「情報を検閲する全体主義社会への抵抗」とか、いろいろな言い方が可能だろう。たいていの場合、テーマは複数的で揺らぎがある。必ずしも社会的で大仰なものとも限らない。「ふとしたきっかけで破滅していく男の哀れさ」でもいいわけだ。それでもテーマというものに共通しているのは、それが(作者自身を含む)誰かにとっての「価値」または「意味」を提示しているということだ。

作品が何らかの狙いや新しさを志向している限り、物語だろうと展示作品だろうと、そこからテーマを見出すことができる。テーマについて考えることで、制作の方針やモチベーションは少し確かなものになる。ということは、テーマこそがコンセプトだといっていいのだろうか? 私はそこでも、うーん、と立ち止まってしまう。テーマのように複数的で、文脈によって揺らぎがあるものを、果たして作品のコンセプト──全体を貫く基本的な構想──と呼んでしまっていいのだろうか?

いつまでも立ち止まってはいられないので、ここで先人の意見を参考にしてみよう。たとえばデザイン学の分野には、「デザイン・コンセプト」という言葉を「人間行動に対して提案される新たな価値を、形態・技術仕様・システム等の手段によって示したデザインの本質的属性のこと」と定義する論文がある★1。ここから抽出するなら、コンセプトとは何らかの「価値」と、それを実現する「手段」によって構成されるものだということになる。ビジネスも含むより一般的な文脈でも、コンセプトは「ビジョン」(価値の提示)と「アイテム」(価値の実現手段)の組み合わせとして捉えられる場合がある★2。

実は、私は建築系の大学院生の頃にこうした議論に触れ、その中でコンセプトについて正面から考えはじめたという経緯がある。その後の経験もふまえて、現在の私が抱いているコンセプト観は以下のようなものになった。

コンセプトとは、テーマのような抽象的な価値(意味)と、ログラインのような具体的な実現手段の結びつきによって、作りたいもの(またはすでに作られたもの)の核心を表現したものだ。

小説の場合は、確固とした1本のログラインに、ぼんやりとしたテーマがいくつもまとわりついているような構造をイメージできる。デザインの場合には大まかな「形態」がログラインの代わりを果たすことになるけれど、価値と手段の結合という構造は変わらない。分野を超えて通用し、抽象面にも具象面にも偏らないコンセプトという考え方は、建築設計から小説執筆へ、展示作品制作へ──と漂流する私の拠り所になってきた。

「コンセプト」に感じる後ろめたさと美しさ

コンセプトについて考えるとき、私はどんな気分だろう。

自信満々ということはない。不安で、少し気恥ずかしい。潔くログラインや形態に集中するわけでもなければ、情熱的にテーマを掘り下げるわけでもない。その両方にちらちらと目を配りながら、ひらめきや思いを理性で丸め込もうとするわけだから、コンセプトという考え方には独特の生真面目さや浅薄さ、そのことに対する若干の後ろめたさがつきまとう。

それでも、どうしてもコンセプトが前景化しやすい場面はある。私にとって馴染みがあるのは、以下の三つの状況だ。

第一には、制作プロセスが自分にとって未知のものであるとき。作家デビュー作の『コルヌトピア』がまさにそうだった。まだ小説を書きはじめて間もない段階でデビューが決まり、出版のために改稿に取り組む中で、私は長篇小説というものの複雑さを思い知った。何をどんな順番で考え直せばいいのかも分からない混乱期を経て、最終的に確信を持てたのは、「異種との共生」や「他者との距離感」といったテーマ(価値)と「植生型コンピュータに覆われた森林のような未来都市」という世界設定(手段)を結びつけたコンセプトだけだった。ただ、いま思えば、それは小説よりもデザインのコンセプトに近いものだったと思う。

『コルヌトピア』のヴィジュアル・プレゼンテーション。「KUMA EXHIBITION 2018」(2018/03/24~03/25、SPIRAL GARDEN & HALL)にて。[筆者提供]

コンセプトが前景化する第二の状況は、作品構想を他者と共有しなければならないときだ。ファッションやグラフィックなど多分野のデザイナーと共同制作した「表参道絹行──織物によるお金の“再発明”」という展示(パフォーマンス)作品がそうだった。「お金」という題材以外には制約のないゼロからの議論の中で、私たちは「現実の経済システムに対するオルタナティブを示す」というテーマ(価値)と「印刷技術ではなく織物技術で“お金”を作る」という行為(手段)を結びつけた。コンセプトを表現した短いテキストが、経済、アート、テクノロジー、歴史など多方面に発散するアイデアを作品にまとめ上げる役割を果たしていた。

《表参道絹行──織物によるお金の“再発明”》(川崎和也、太田知也、佐野虎太郎の各氏と共同制作)。「UNTOUCHED──お金(の未来)を手さぐる」展(2019/12/13~12/15、BA-TSU ART GALLERY)にて。[筆者提供]

そして第三に、分野によっては、価値と手段の結びつきの強さが作品評価に直結する場合がある。私が過去に学んだ建築設計や、いまの主な対象であるSF小説は、コンセプト重視の傾向が強い分野の例といえると思う。

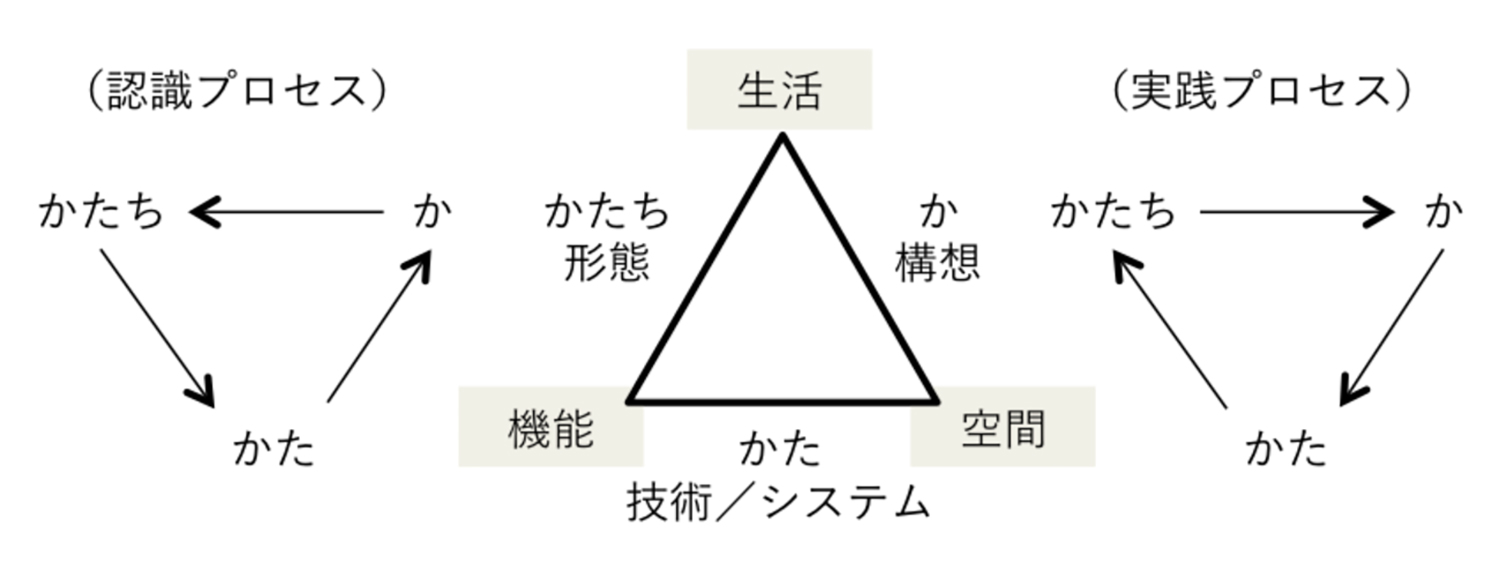

建設プロジェクトは多額の費用を要し、周辺環境や地球環境への影響も大きく、多かれ少なかれ公共性を帯びるものなので、社会的価値と建物の形態を強く結びつけようとする見方が生じやすい。たとえば著名な建築家の菊竹清訓(1928-2011)が提唱した「か・かた・かたち」★3という建築論も、コンセプトの構造論として読むことができる。

菊竹の論を私なりに咀嚼すれば、「か」は建物の普遍的機能や新規性を発見しようとする思考であり、これは抽象的な価値に対応するものだろう。「かたち」は文字通り、価値を物理的に実現するための手段である建物の形態だ。残る「かた」は、「か」と「かたち」の結びつきを確かなものにするための専門知識や技術──つまり価値と手段を結びつけるコンセプトの論理そのものを表現した項目と捉えられる。

「か」(価値)と「かたち」(手段)の間に「かた」という両者の結合論理をはっきりと意識することは、建築が持つ独特の美しさの理由のひとつではないかと私は思っている。

筆者による菊竹清訓「か・かた・かたち」論の図解[筆者提供]

同様の美しさを、私はSF小説に対してもしばしば感じることがある。ここまで例に出してきた『華氏451度』もそんな作品のひとつだ。ここでは「社会から書物が駆逐されてしまうことへの警鐘」というテーマ(価値)と「体制側の人間が反体制派に転じる」というログライン(手段)が、「書物を焼く昇火士という職業が存在する未来社会」という世界設定によって強く結びつけられている。この設定に一定の論理的な明快さが感じられるからこそ、『華氏451度』は幻想小説ではなくSF小説に分類されているのではないだろうか。

もちろん、こうした読解は数ある読み方のひとつにすぎないし、コンセプト重視の見方は理に落ちすぎていると感じる人も少なくないだろう。実際、『華氏451度』の素晴らしさは、「書物を焼く火炎放射器」から「記憶を口伝えする焚き火」へと「火」の意味が反転する鮮やかなイメージ操作などに支えられているのであって、むき出しのコンセプト自体が鑑賞の対象となることは稀だ。コンセプトへの意識はときには必要で有用だけれど、表現を追い求めようとする人間にとっては、やはり少々後ろめたい。

価値と手段にあふれた世界で何を作る?

ここ数年、SF分野に内在するコンセプト意識をますます強く感じるようになってきた。SFの創作方法論を研究開発や事業開発に活用しようとする「SFプロトタイピング」という試みが、珍しいものでなくなってきたからだ。

SFを学術やビジネスに活用する──と聞くと、科学技術への期待を盛り上げるような未来社会の姿をあれこれと思い描くプロジェクトを想像しがちだ。もちろんそういう面もなくはないのだけれど、SFプロトタイピングを掲げるワークショップにこれまで何度か参加した実感に照らすと、SFに求められているのは「未来を描くこと」よりも「コンセプトを作ること」なのではないかと思うことが多い。

研究機関や企業は自前の技術やノウハウなどのシーズを抱えているが、どんなニーズを満たす手段としてそれを使えばいいか、見いだせないことがしばしばある。一方、社会や個人は常に未解決の葛藤や満たされない欲望を抱えている。言い換えるなら、手段の側は実現すべき価値を求め、価値の側は実現手段を必要としている。ワークショップなどで作家が担う役割は、ある程度の論理性を伴うアイデアによってこの両者を結びつけることだ。その際にしばしば未来を描くことになるのは、アイデアに遊びの幅をもたせ、研究開発や事業開発のロードマップと対応させるためにすぎないと私は感じる。

この手のプロジェクトにおいては、作家が制作した作品を「解読」する時間がワークショップに組み込まれているケースが多い。そのため、SF小説のなかでもコンセプトが透けて見える作品を歓迎するという要求が(無意識的であっても)発生する傾向にある。SFプロトタイピング企画への参加について作家が(少なくとも私が)抱く躊躇は、小説家の職能像の問題というより、コンセプトという考え方そのものに付きまとう後ろめたさに由来するものである気がする。

とはいえ、SFプロトタイピングの背景にあるような価値と手段の横溢は、日に日に加速しているようにも感じられる。個々人のアイデンティティや人生観をめぐるカテゴリーは細分化し、SNSなどを通じて素早く可視化されるようになった。組織や社会のあり方に関する言説も目まぐるしく変化する。一方、テクノロジーへの期待と失望のサイクルは明らかに短くなり、メタバースや生成AIの技術は価値を実現するためのコストを大きく引き下げつつある。

さまざまな価値と手段にあふれた世界では、「自分なりの価値観と表現手段を磨く」という制作の喜びは掴みにくくなってしまうのではないだろうか。「価値と手段を結びつけて作りたいものの核心を表現する」というコンセプトの考え方は、相対的に重要性を増しているということもできるだろう。

そのなかで、コンセプトに関する後ろめたさと美しさの感覚も、徐々に変化していくことになるのだと思う。

★1──粂川美紀・堀田明裕「デザイン・コンセプトの構造化に関する試み」(『デザイン学研究』54巻2号、一般社団法人 日本デザイン学会、2007、pp.49-56)

★2──玉樹真一郎『コンセプトのつくりかた:「つくる」を考える方法』(ダイヤモンド社、2012、p.95)

★3──菊竹清訓『復刻版 代謝建築論』(彰国社、2008、pp.7-61)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)