フォーカス

【台湾・屏東】「母なる島」の現在(いま)を生きる──第1回台湾国際オーストロネシアン・アート・トリエンナーレ

岩切澪(アートライター、台湾現代美術研究、翻訳者)

2024年02月01日号

近年、台湾原住民族★1による現代アートが、これまでになく注目を集めている。毎年のように内外の有名美術館や大型国際展★2、芸術祭やアートフェアに登場し、2021年には「第10回アジア・パシフィック・トリエンナーレ(APT10)」(ブリスベン)において、特別展示「Between Earth and Sky: Indigenous Contemporary Art from Taiwan」が行なわれた。その背景には、「人新世(アントロポセン)」という時代区分の提唱に代表される環境意識の高まりや、過去の植民地主義への反省から、世界的に先住民族の自然観や文化が見直されつつあることが挙げられるだろう。もちろん、最近になって初めて原住民アーティストたちが制作活動を始めたわけではなく、外からの視線が大きく変わりつつあるのだ。

Installation view of Lafin Sawmah[Photo: Jing Dean Commercial Photography]

公的支援の動きで言えば、高雄市立美術館が長く取り組んできた関連の展覧会やシンポジウムの功績がある。また、さまざまな助成制度や活動支援、2012年からの「プリマ藝術奨」や「プリマ藝術祭」★3の隔年開催は、原住民アーティストたちの活動を経済的に支え、発表の場を大きく広げてきた。2010年代後半からのマンレイ・シュー(徐文瑞)によるキュレーティングやゴン・ジョジュン(龔卓軍)らによる学術的議論も目立つ★4。これらに加え、近年注目を集める、オーストロネシア語族の起源についての考古学上・言語学上の学説が追い風となっている。

オーストロネシア語族という、国を超えた繋がり

かつて、マレー・ポリネシア語族と呼ばれた、西はマダガスカル、東はイースター島、南はニュージーランドまで分布する太平洋地域の島々に住む人々は、近年、台湾諸語(原住民族の言語)との関連が証明され、オーストロネシア語族と呼ばれるようになった。別の学説もあるものの、いまのところ最も支持されているのが、台湾にその起源があるという説である。これまで北半球の陸地を中心に捉えられてきた歴史が、一気に南半球の海洋へとその舞台を広げ、日本統治時代を含め、何百年もの剥奪と抑圧の歴史を辿ってきた原住民族の人々の台湾社会における立ち位置に変化を起こしている。

ハワイやニュージーランドなど太平洋の島々の伝説において「母なる島(mother island)」と呼ばれる台湾は、私たちの知っている台北を中心にした現代台湾とは異なる顔をしている。台東には3万年以上前から5千年前まで続いた長濱文化があるほか、約4千年前には、台湾の首都的存在・海の交流の中心として賑わっていたとする説も出てきている。80年代からの原住民の権利回復運動が一定の効果を出し、政府による移行期正義政策★5も進められているとはいえ、自治権や土地利用などのあらゆる権利問題や、マイクロアグレッションなど台湾社会が原住民族に関して抱える課題は多く残るなか、近代国家の枠組みに囚われないこの悠久の視点は、非常に好意的に迎えられている。

現在、屏東県の山中に82ヘクタールの敷地面積を持つ公的施設、台湾原住民族文化園区で行なわれている「第1回台湾国際オーストロネシアン・アート・トリエンナーレ」は、このオーストロネシア語族という枠組みを用いて、この地域に住む人々★6による現代アートを紹介する展覧会である。総合テーマは古代オーストロネシア語で「根」を意味する「RamiS(ラミース)」で、2人の台湾原住民のキュレーターによって企画された。花蓮のアミ族出身であるナーカオ・プートゥン(那高·卜沌/Nakaw Putun)は、イギリスで文化創造マネジメントを学び、現在はアーティスト・イン・レジデンスマクタアイ生態藝術村(Makotaay Eco Art Village) を運営したり、芸術祭のキュレーターとして活動したりしている。イータン・パヴァヴァロン(伊誕·巴瓦瓦隆/Etan Pavavalung)は屏東県三地門で、パイワン族の代々芸術制作に携わるプリマの家に生まれ、アーティストとして活動する一方、前出のAPT10特別展など多くの展覧会を企画・共同企画してきた。

台湾原住民族文化園区 [筆者撮影]

展覧会は2部構成で、ナーカオ★7による「魂のある人間になる」(Becoming Spiritual)、イータンによる「我々が我々である所以」(Why We Are Us)の2つのサブテーマのもと、絵画、彫刻、インスタレーション、キネティック、テキスタイル、映像など、実力派から若手まで25名のアーティスト★8による多彩な作品が展示された。「魂のある人間になる」は、さまざまな主題の背後にある「アニミズム」によって作品同士を繋ぎ、観客に、この世界を生きる態度について問いかける。「我々が我々である所以」では、「リマ(Lima)★3」の働きによって、共同体の歴史や経験が視覚化され、サスティナブルな未来へ向かう知恵が提示される。園区では構想に5年をかけ、数年前から具体的な話し合いを進め、キュレーターが決定してからは、作家を選出するだけではなく、半年前にはオーストロネシア文化研究者や参加作家を招いて泊まりがけのワークショップを開き、共通認識を育てていったと聞く。

海と生きる

展覧会は、目の覚めるような真っ青な空と海から始まる。アミ族の彫刻家ラフィン・サオマー(拉飛・邵馬/Lafin Sawmah, 1983-2023)は、2020年から惜しくも潜水事故で亡くなる昨年まで、造船プロジェクト「Fawah(循路:道に沿って進むという意味)」に取り組んでいた。ラフィンが制作した台湾初の現代オーストロネシア式木製アウトリガー・カヌーの進水は、多くの仲間が見守るなか、ハワイの伝統帆船ホクレアの初期航海士アンクル・キモケオからの祝福を受けた。その儀式の晴れやかな様子や処女航海の映像とともに、木彫作品とカヌーが、展覧会という旅の始まりに寄り添ってくれるかのようだ。

Lafin Sawmah『造一艘船』

この展示はまた、シャ・マン・ミスラグ(張世凱/Sya Man Misrako)の船のインスタレーション《島をめぐる》(2023)とのあいだに、ひとつの対話を生み出している。古代カヌーの造船技術が伝承されていないアミ族出身のラフィンが、強い意志と想像力をもって新たな海との繋がりを持とうとしたのに対し、台湾南東部に浮かぶ蘭嶼島で、何代も船舶工芸に携わるタオ(ヤミ)族出身のシャ・マンによる未完成の船には、抑圧と時代の変化のなかで、この海洋民族の造船文化が失われつつあることへの危機感が表現されている。それはまた、それぞれのオーストロネシア語族が共通して直面している状況でもある。

Sya man Misrako, Drifting Islands, 2023. Wood, stone, sand. Dimensions variable[Photot: Jing Dean Commercial Photography]

原住民アーティストのジェンダー表現

2012年の第1回プリマ芸術奨グランプリ受賞者でタイヤル族とタロコ族にバックグラウンドをもつ画家イダス・ルシン(宜德思・盧信/Idas Losin)は、2013年から「アイランド・ホッピング・プロジェクト」と銘打って、オーストロネシア語族の島々を訪問してきた。その都度それぞれの島で身体に刺青を施し、その数はすでに7つを超えた。旅の経験はさらに、台湾の内側への新たな意識を彼女にもたらした。今回展示した、台湾の4つの異なる原住民族の青年の肖像画は、彼女の通常のスタイルを離れてゴーギャン的な色彩や様式で男性の裸体を描くことで、見る/見られるといったジェンダーやポストコロニアル的視点を添えることに成功している。

Installation view of Idas Losin[Photot: Jing Dean Commercial Photography]

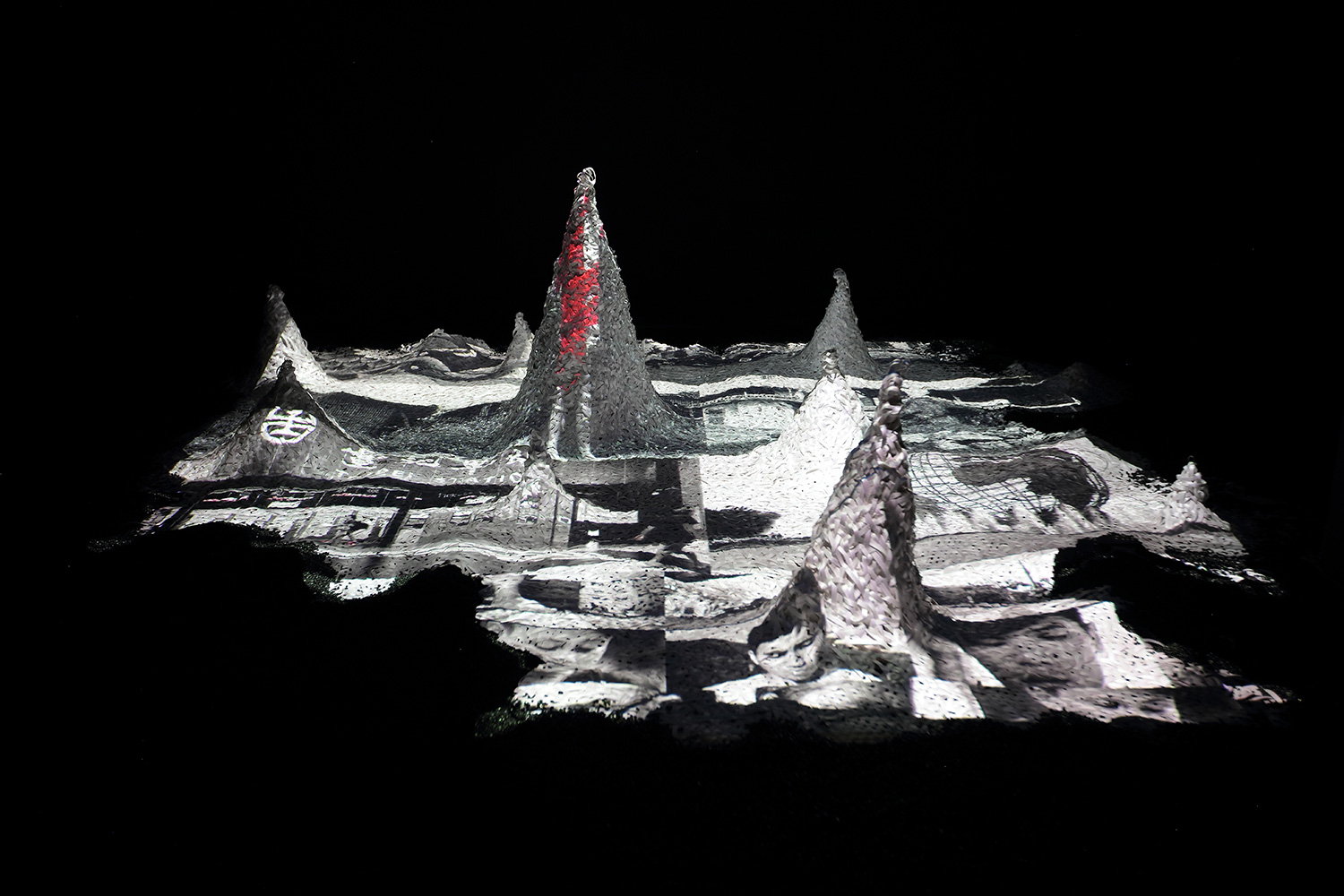

また、ドンドン・ホーウェン(東冬・侯温/Dondon Hounwn )やジワス・ダホス(林安琪/Ciwas Tahos)のような、性的マイノリティによる表現も目を引く。ドンドンは、シューリー・チェンと共同で継続的に舞台作品を発表しているタロコ族の領域横断的アーティストで、今回展示している《BBRBAR-2.0》は直接LGBTQについて言及してはいないが、小石を敷き詰め、ところどころ山のような凸凹を持つオブジェクトに、ニューヨークや台北、故郷の集落を歩く

Dondon Hounwn, BBRBAR-2.0, 2018 installation/ 2023 concept. Concept, packing straps, video. 510 x 490 x 100cm.[Photot: Jing Dean Commercial Photography]

Installation view of Lin, Anchi (Ciwas Tahos), Finding Pathways to Temahahoi Series[Photot: Jing Dean Commercial Photography]

変化する原住民族の文化とアイデンティティの探索

原住民族の伝統も文化も、台湾の辿ってきた複雑な歴史のなかで、大きく変化してきた。例えば、一見伝統的作品に見えるナイナイ・ダロット(沈萬順/Ljailjai Tult)の木彫は、日本時代の彫刻教育を受け、パイワン族集落の頭目でもあった父の影響を強く受けている。彼のように故郷に住み続けている作家でさえ外来文化の影響を強く受けているのだから、都市部で育ち、教育を受けたり、働いたりしたのちに、集落に戻ったアーティストたちの心身には、より深く現代社会の

Installation view of Ljailjai Tult, i tjaivililj (Our Future Tense).[Photot: Jing Dean Commercial Photography]

パイワン族出身のラウス・ドゥラヴィヤン(張恩滿/Rawus Tjuljaviya)は、ここ十年ほど国際的に活躍し、2022年のドクメンタ15にも参加している。今回はその凱旋展示ともいえ、台湾各地に蔓延する巨大な外来種のカタツムリ、アフリカマイマイが台湾で増殖するに至った歴史について、農作業をする男性がパイワン族の古い民謡に載せて歌う映像や、刺繍、着色パースペックスを用いて作品化している。ちなみにこの歴史には、戦前の日本人学者が一枚噛んでおり、その後甚大な農業被害をもたらしたが、原住民の人々はこのカタツムリを重要な食材として利用してきた。その極めてフレキシブルな包容力は、台湾の原住民族が外来者に対して取ってきた態度とも呼応している。

Chang, En-Man (Rawus Tjuljaviya), Snail Paradise Trilogy: Setting Sail or Final Chapter, 2022. Single-channel video, embroidery on canvas , paint on Perspex. Various[Photot: Jing Dean Commercial Photography]

協働と共同体のアート

ユマ・ダルー(尤瑪・達陸/Yuma Taru)は、台湾原住民のテキスタイルアートの牽引役として、高い評価を受けてきた。彼女も都市部で育ち、成人して集落に戻ったあと、20年かけてタイヤル族のアイデンティティを取り戻したのだという。今回展示した作品では、タイヤル族の民族衣装に古くから使われてきた貝殻製のビーズや、オーストロネシア語族の海の交易についてフィールドワークや研究を進め、作品化している。また彼女が、個人としての芸術表現にはそれほど興味がなく、集落の女性たちとの協働や、伝統が継承されてゆくこと、集落が安定して営まれてゆくことなどを、より重視しているところも興味深い。

Yuma Taru, Sea・Rise, River・Flow, 2023. Mixed media[Photot: Jing Dean Commercial Photography]

ウー・ユーリン(武玉玲、族名はアルアイ・ガウマガン/Aluaiy Kaumakan★9)は、ロンドンのヘイワード・ギャラリー(2023)、台北ビエンナーレ2020など、近年展示の機会が非常に多い原住民アーティストのひとりである。 今回は、第23回シドニー・ビエンナーレ(2022)で発表した、故郷のコミュニティの女性たちと共同制作したインスタレーションの続編《煙(vevulj)―家族の足跡》を展示した。「八八水害」と呼ばれる台風被害後の集団移住の前に彼女たちが代々住んでいた故郷のあらゆるもの、木や石や家の壁などを、布と顔料を用いて拓本に取った作品である。パイワン族の貴族階級に属する彼女は、元々コミュニティへの強い責任感をもつが、この共同作業を通して人々が癒やされるプロセスは、彼女にとっても今後の制作の方向性を左右する、非常に大切な経験となった。中央部分のオブジェクトには、彼女が最もよく使う手法「Lemikalik(レミガリック)」(パイワン族の言葉で、ぐるぐる巻きつける行為を指す)が用いられ、反復する手仕事の強いエネルギーを放ち、作品中に現われた、故郷の岩の間から顔を出す緑の苔は、原住民族の人々のレジリエンスを象徴するかのようであった。

Wu, Yu-Ling (Aluaiy kaumakan), Cevulj, Path of a Family, 2023. Fibers, mud-dye cloth, charcoal, ash. Dimensions variable[Photot: Jing Dean Commercial Photography]

全体を見終わって最も強く感じたのは、手仕事を中心に据えつつも、デザインとのクロスオーバーや映像など、新しいメディアを取り入れながら、時間をかけて蓄積された表現手段の豊かさ、そして何より、先にも述べた、現代を生きる人々としての原住民の姿であった。彼らが直面する現実は、外来政権側の先祖をもつ私のような者には想像も及ばないほど複雑かつ苦難に満ちているが、地球温暖化による環境の変化や、近代化による伝統や共同体との距離や断絶など、現代人として共通の問題を抱えてもいる。また、彼らの作品にたびたび現われるアニミズムは、私たちにとってもそう遠い概念ではない。そのため彼らが制作をとおして自然や故郷との繋がり、目に見えないものへの信仰を取り戻そうとする態度は、どこか救いにも感じられる。と同時に、その多彩な創造性を安易に利用し、都合よく消費してしまうことへの懸念も残る。それを避けるために必要なのは、それぞれ個々のアーティストの作品をじっくり見ていくことと、大きな言説に簡単に収斂しないように気を配ることだろう。その意味では、オーストロネシアン・アートという概念についても、過度にロマンチックに捉えず、敬意をもって当事者である原住民族アーティストやキュレーターたちの声に耳を傾けながら、時間をかけて実践と思考を重ね、共有していく必要があるに違いない。

★1──原住民族は、台湾の《原住民族基本法》(2005年公布)で定められた先住民の正式名称。中央政府公認の原住民族は、2024年1月現在で16種類、人口は約59万人で、台湾の総人口の約2%。

★2──国際展招待の最たるものは、2022年の第59回ヴェネツィア・ビエンナーレ台湾館(個展)ならびにドクメンタ15への参加作家として、パイワン族のアーティスト、サクリュー・パヴァヴァロン(撒古流·巴瓦瓦隆/Sakuliu Pavavaljung)が選ばれたことだったが、2021年に当該アーティストによるパワハラとセクハラを訴えた女性が2人現われたことで、大きな論争を招き、参加はどちらも中止となった。

★3──芸術奨の名称にもなっている「プリマ」とは、パイワン語で「細やかな手の技を持つ人」という意味。「リマ」は、多くのオーストロネシア語で「手」を意味する。

★4──例えば、シューによる「The Distances between Us and the Future(我々と未来の距離)」展(2021、原住民族文化発展中心)、ゴンが編集長を務める芸術批評専門誌『ACT藝術観点』85号「原住民のフィールドと現代的転換―アートにおける原住民性と多元性における混乱」特集など。http://act.tnnua.edu.tw/?p=8756

★5──Transitional Justiceの訳語で、政治体制が変わったのちに、政府や公的機関により以前の残虐行為や人権侵害に対して行なわれる対処のこと。台湾原住民族に対しては、2016年8月1日、蔡英文総統が中華民国総統として初めて謝罪を行なったことが、その代表例として挙げられる。https://www.president.gov.tw/news/20603

★6──キュレーターのイータンによれば、参加条件には血統ではなく、アイデンティティを据えている。例えば、マレーシア出身のチー・ワイロン(朱威龍/Chee Wai Loong)は華僑であるが、マレーのアイデンティティを強くもつとのこと。

★7──原住民族の姓の概念は日本や漢民族とは異なる。民族によってそれぞれ違い、例えばナーカオの場合、プートゥンは父親の名とのことである。本稿では主催者側のアドバイスで、略称はすべて慣習に従う。

★8──主催者によると、予算の関係で、今回は海外アーティストについてはニュージーランドからのリサ・ライハナ(Lisa Reihana)含めわずか3人しか招待できなかったが、今後は増やしていきたいと考えているそうだ。また将来は、海外からオーストロネシア語族のキュレーターを招聘することも視野に入れているという。

★9──ヨコハマトリエンナーレ2020時には父方の姓プリダンを名乗っていたが、最近は母方に変えている。

RamiS第1回台湾国際オーストロネシアン・アート・トリエンナーレ(第1屆TIAAT台灣國際南島藝術三年展/The 1st Taiwan International Austronesian Art Triennial)

会期:2023年10月17日(火)~2024年2月18日(日)

会場:台湾原住民族文化園区

(屏東県瑪家郷北葉村風景104号)

公共交通機関での行き方:台北からはHSR(新幹線)で90分、高雄左営駅からローカル線に乗り換え莒光号などの快速で約30分、台鉄屏東駅から水門あるいは三地門行きのバスで約1時間10分、水門あるいは三地門で下車後、徒歩で約20(三地門から)~30分(水門から)。

関連記事

【台北】あなたと私は違う星に住んでいる。──台北ビエンナーレ2020|栖来ひかり:フォーカス(2020年12月15日号)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)