フォーカス

医学と芸術:生命と愛の未来を探る──ダ・ヴィンチ、応挙、デミアン・ハースト(森美術館)

柳澤田実(南山大学人文学部准教授)

2010年02月15日号

対象美術館

今日、自然や生命、さらにはより局所的に脳という臓器への関心が高まるなかで、哲学や芸術など近世以降自然科学と分岐し自律的に展開していった領域が、改めて自然科学、とりわけ経験科学とプロダクティヴな関係を取り結ぶことを課題としている。本展覧会もまた、こうした流れにおける重要な問題提起であり、一旦分かれてしまった医学と芸術がかつていかなる関係を結び得たのか、あるいはこれから結び得るのかについて、深く考えさせられる内容となっている。

入口を入ると、のっけから自らの切開された子宮をむき出しにして授乳する裸婦が出迎える。このジャック=ファビアン・ゴーティエ・ダゴティによる妊婦の解剖図が象徴的に示すように[fig1]、この展覧会が照らし出すのは、医学を支える「生きたい」という切実な願望というよりはむしろ医学の名のもとに付随的に追及されてきた欲望である。展覧会場はいわば医学・医術を隠れ蓑に生きのびてきた人間のさまざまな欲望・好奇心の物象化が、所狭しと並べられた博覧会のような風情だ。

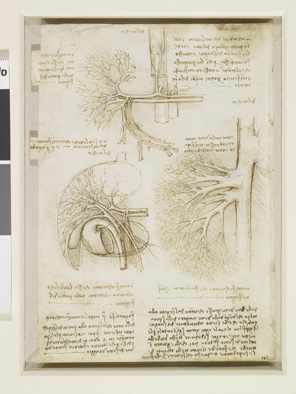

今回の展示の中心のひとつ、古今東西の解剖図譜を取ってみても、そこに表出する欲望は実に多様である。たとえば、ルネサンス期のレオナルド・ダ・ヴィンチの解剖図は[fig2]、彼自身による他のテマティックな作品とはずいぶん異なる印象を与える。油彩の肖像画や宗教画に見出される、しばしば邪悪にさえ見える謎めいた雰囲気が、清澄な空気を湛えたこれらの解剖図には一切ない。素描とは対象をより正確に描くための習作であり、あくまでも観察対象を正確に写し取ることを目的とする。が、レオナルドの場合、必ずしもそのような単純な説明に尽きるものではない。彼にとってデッサンはありのまま以上の自然の完全性・秩序を捉えるべきものであった。それゆえにレオナルドが描く、マクロコスモスの完全性を反映させたミクロコスモスとしての身体は完成された精緻な構造物であり、樹木の枝のように張り巡らされた肝臓の血管に至るまで極めて美しい。

fig1──ジャック=ファビアン・ゴーティエ・ダゴティ

横からみた妊婦解剖図 1764-65年

油彩、カンヴァス 193×53.5 cm

Wellcome Library

fig2──レオナルド・ダ・ヴィンチ

肝臓の血管 1508年頃

ペン、インク、黒チョーク

19.1×13.8 cm

THE ROYAL COLLECTION y2009 HER MAJESTY QUEEN ELIZABETH II

RL19051v(借用)

さらに本展覧会には、レオナルド以外にも、近代解剖学の創始者とみなされるアンドレアス・ヴェサリウス(1514‐1564)の解剖図や18世紀の博物学の文脈に属すべきアルビヌス(1697‐1770)などの著名な解剖図が並ぶ。これらの解剖図はそれぞれ、崇高な世界観に支えられたレオナルドのものとは異なる、より人間的な欲望の産物である。公開解剖を見守る死に神を描いたヴェサリウスの解剖図には「メメント・モリ(死を想え)」の教訓が色濃く見出される[fig3]。これに対して、アルビヌスの解剖図は、18世紀当時異形の生き物として人気を博していたサイを背景に描いていることからも分かるように、奇矯なものによって人々を驚かせたいというヴンダーカンマー(「驚異の部屋」)的な欲望の表れである[fig4]。

fig3──アンドレアス・ヴェサリウス

ロープから吊るされた骸骨 『Humani Corporis Fabrica(人体の構造について)』より

1555 バーゼル、スイス

書籍─図版7、190ページ、木版36.5×24.6 cm

Wellcome Library

EPB/D 6566/D

fig4──ベルンハルト・ジークフリート・アルビヌス

男性エコルシェ(前面)とサイ 1747

エングレーヴィング 55.8×40.1 cm

Wellcome Library

565796i

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)